Drei kulturelle Ferientipps für den Sommer

Auf ins Museum!

Im frisch eröffneten „Nawareum“ in Straubing dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Vor allem für Kinder sind die vielen Spiele und Exponate zum Anfassen und ganz besonders die große Rutsche, die vom dritten Stock bis ins Erdgeschoss führt, ein großer Spaß. Und dabei lernt man noch allerhand über die Erde, was der Mensch mit ihr macht und die Folgen davon.

Kanufahren auf dem Regen

schon seit dem Mittelalter sind Flößer auf dem Regen unterwegs. Das Holz aus dem Bayerischen Wald wurde sogar bis in die Niederlande exportiert. Früher gab es eben keine Autobahnen und Bundesstraßen und die Flüsse, mochten sie noch so reißend sein, waren die schnellste Möglichkeit etwas zu transportieren. Ab 1847 war der Regen für Flößer bis Zwiesel befahrbar. Im besonders heiklen Bärenloch, noch heute eine Wildwasserstrecke, haben sich immer besonders viele Holzstämme verklemmt und verhakt. Dieses Knäul mussten die Flößer mühsam entwirren.

Heute gibt es keine Flößer mehr, dafür ist der Regen zu großen Teilen ein geschütztes Gebiet. Trotzdem kann man dort im Sommer einige schöne, leichte Kanutouren unternehmen: Zum Beispiel von Viechtach bis zum Höllentalsee (9 km, ca. 2,5-3 Stunden), von Zwiesel bis Regen (7 km ca. 2-3 Stunden) oder von Regen nach Oberaukiel (7 km, ca. 2 Stunden). Diese Touren sind auch für Kinder und Familien geeignet.

Radfahren in der Hallertau

Bei der Hallertauer Hopfentour, die in Pfeffenhausen startet und nach Rottenegg führt, radelt man 25 Kilometer durch eine einzigartige vom Menschen genutzte Landschaft. Dier Hopfenfelder geben dieser Gegend ihr charakteristisches Aussehen. Hopfenzupfen war lange, bis in die 1960er Jahre reine Handarbeit. Viele tausend Saisonarbeiter aus dem Bayerischen Wald, der Oberpfalz und aus Tschechien haben jahrhundertlang bei der Ernte geholfen. Heute erledigen die Arbeit Maschinen. Bei den vielen Hopfenfesten kann man wie früher beim Zupfen mitmachen und als Andenken z. B. einen Hopfenkranz flechten.

Christoph Goldstein

Foto: Franziska Schrödinger

„Glück auf dann liebes Baiern!“ – zum 200. Todestag des Geologen und Mineralogen Mathias von Flurl

Folgt man den Lebensspuren des Mathias von Flurl, dann wird deutlich: Selten trifft eine Grabinschrift den Charakter und das Wirken eines Menschen so authentisch.

„Weihe dem theilnehmenden Menschenfreunde,

Dem sanften Jugend-Lehrer,

Dem vom In- und Auslande geachteten Schriftsteller,

Dem thätigen und gewandten Geschäftsmanne,

Dem rein anhänglichen Staatsdiener an König und Vaterland,

Dem gütigen Vater seiner Verwandten,

Dem im geselligen wie im öffentlichen Wirken Wohlthun eigen war,

Dem geliebten und besten Gatten.“

Diesen Grabspruch widmete Caroline Flurl 1823 ihrem Ehemann Mathias. Mit ihm war einer der bedeutendsten bayerischen Wissenschaftler gestorben – der Begründer der Mineralogie und Geologie in Bayern.

Talent zur Naturwissenschaft

Mathias Flurl wurde am 5. Februar 1756 in Straubing als Sohn des Webers Matthäus Flurl und seiner Frau Anna Maria geboren. Bereits in seiner Schulzeit am Straubinger Gymnasium und Lyceum bekam er die sich anbahnenden tiefgreifenden Entwicklungen in Staat und Gesellschaft hautnah mit: Nach dem Verbot des Jesuitenordens übernahmen Weltpriester wie Joseph Danzer den Unterricht, die im Sinne der Aufklärung ihre Schüler für die „Naturlehre“, die „Wissenschaft, welche die Kräfte und Eigenschaften der Körper durchforschet, und die hinlänglichen Gründe ihrer Wirkungen angiebt“ begeisterten. 1777 nahm Danzer seinen besten Schüler Flurl als Hilfslehrer nach München mit. Flurls pädagogische Begabung schlug sich rasch nicht nur in der Ernennung zum Professor für Physik und Naturgeschichte, sondern auch in der Herausgabe von Lehrbüchern nieder. Er trug damit maßgeblich zur ersten Blütezeit naturwissenschaftlichen Unterrichts an bayerischen Schulen bei.

Flurl war häufig im Kurfürstentum unterwegs, beobachtete, untersuchte und notierte die Verbreitung von Gesteinen, Minerallagerstätten und deren Abbauorte. 1787 wurde er aufgrund seiner Entdeckung von Porzellanerde bei Mitterteich in der Oberpfalz zum Berg- und Münzrat und kurz darauf zum Kommissär der handwerklich veralteten und wirtschaftlich angeschlagenen Porzellanmanufaktur Nymphenburg berufen. Von einem Studienaufenthalt im sächsischen Bergbauort Freiberg schrieb er an seinen Vorgesetzten Graf von Haimhausen: „Sie wissen, Freund, welch ein Liebhaber ich von Mineralien bin […] Fast alle Länder haben nun mineralogische Beschreibungen und wir noch kaum einen Schatten! Freund, wie gerne würde ich das Vaterland durchreisen, alles aufsuchen, was merkwürdig wäre […“ Flurl konnte seinen Traum verwirklichen: 1792 erschien sein wissenschaftliches Hauptwerk „Beschreibung der Gebirge von Baiern und der oberen Pfalz“, das auch die erste geologische Karte Bayerns enthielt und den Anfang der systematischen geologisch-mineralogischen Erforschung Bayerns bildete.

Erfolgreicher Praktiker

Nach Flurl sollten naturwissenschaftliche Erkenntnisse praktisch nutzbar sein, „der allgemeinen Wohlfahrt eines Staates und der Glückseligkeit seiner Einwohner“ dienen: „Glück auf dann liebes Baiern!“ So sanierte er unter anderem die Porzellanmanufaktur in Nymphenburg, reformierte die oberbayerische Salzgewinnung, verbesserte die Ausbildung der Mitarbeiter im Berg- und Hüttenwesen, gab Anstöße zum Abbau von Kohle und Erz, zur Gewinnung von Mineralwasser und Verwendung von Naturgesteinen. Die von ihm angelegten und angekauften Mineraliensammlungen bildeten den Grundstock zur Mineralogischen Staatssammlung München und zur Geowissenschaftlichen Sammlung des Landesamts für Umwelt. Für seine Verdienste erfuhr er zahlreiche Ehrungen wie die Aufnahme in die Bayerische Akademie der Wissenschaften oder die Verleihung des Zivilverdienstordens der Bayerischen Krone und die damit verbundene Erhebung in den Adelsstand. 1820 erreichte Flurl den Höhepunkt seiner beruflichen Karriere: Er wurde zum Vorstand der königlichen General-Bergwerks-Salinen- und Münzadministration berufen.

Tod in der Saline

Am 27. Juli 1823 erlag Flurl während der Inspektion einer Saline in Bad Kissingen einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. „Von tiefem Schmerz durchdrungen bringt der unterthänigste Unterzeichnete zur Kenntniß der höchsten vorgesetzten Stelle, daß der höchstverehrte Herr Geheimrath und Vorstand der königlichen General-Bergwerkh-, Salinen- und Münzadministration Mathias von Flurl unter dem heutigen Morgen zwischen acht und neun Uhr an einem eingetretenen Brustkrampfe dahier an der Saline mit Tod abgegangen ist.“ So berichtete der Oberbergrat Carl Kleinschrod am 27. Juli 1823 per Eilstafette aus Kissingen nach München. Flurl wurde noch am gleichen Tag auf dem Kapellenfriedhof in Kissingen beerdigt.

Flurls Witwe Carolina ließ ihm ein „pyramidales Grabmal“ setzen, das Ausdruck seines fortschrittlichen Geistes und seines steten Einsatzes für die praktische Anwendung bayerischer Bodenschätze war: Oberpfälzische Arbeiter gossen es im Bodenwöhrer Hüttenwerk aus Eisen, das sie aus Amberger Erz erschmolzen hatten. Das Grabmal ist zwar nicht mehr erhalten. Aber am 15. Juli 2017 wurde in einer Gemeinschaftsaktion der Städte Kissingen und Straubing, des Straubinger Flurl-Kreises und anderer Förderer auf dem Friedhof ein Denkmal für Flurl eingeweiht.

2017 eingeweihtes Denkmal für Flurl auf dem Kapellenfriedhof in Bad Kissingen (Foto Florian Menschik)

Flurl und Straubing

Mit seiner Geburtsstadt Straubing war Flurl immer verbunden geblieben, hatte sich hier um die Familie seines früh verstorbenen Bruders gekümmert. Die Stadtväter ehrten ihn bereits 1828 mit der Umbenennung der Salzgasse in Flurlgasse und ließen 1840 am Geburtshaus Rosengasse 24 eine bis heute sichtbare Gedenktafel anbringen. Seit 1997 trägt die Kaufmännische Berufsschule den Namen „Mathias-von-Flurl-Berufsschule“. Und anlässlich der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag Flurls im Jahr 2006 stellte man in der Grünanlage am Kinseher Berg ein Denkmal in Form einer Basaltsäule für den großen Sohn Straubings auf.

Für Flurl als Wissenschaftler bot seine heimatliche Gegend, der flache Gäuboden, freilich nichts Besonderes: „Daß die Gegend um Straubing den mineralogischen Beobachtungen nicht günstig ist, darf ich Ihnen wohl nicht erst sagen, indem sie wissen, daß die hier herum fast unübersehliche Ebene dem forschenden Auge keinen Anblick gewährt als Felder, Kirchen und Dörfer […]“ Dafür bot die Heimat etwas Anderes, das Flurl schätzte. Laut einem Tagebucheintrag während seines Aufenthalts in Freiberg erinnerte ihn der sächsische Ort zwar an Straubing, doch zu seiner Enttäuschung wusste man im dortigen „gemeinen Brauhaus“ nichts „von einem weißen Weitzenbier“!

Im Gäubodenmuseum Straubing ist bis 10. September 2023 das „Museums-Schaufenster“ Mathias von Flurl gewidmet.

Dorit-Maria Krenn

Literaturhinweise:

Dorit-Maria Krenn/Gerhard Lehrberger, „Glückauf dann liebes Baiern!“ Mathias von Flurl und sein Lebenswerk (1756-1823), Augsburg 2006 (Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur Nr. 34)

„Das ist keine Leere, das ist Stille!“ – die Kirche Sankt Michael in Plattling

Der Historismus, der von einer Nachahmung verschiedener Kunst- und Architekturstile geprägt war, endete mit dem Kaiserreich 1918. Nun begann eine Übergangszeit: Der moderne Kirchenbau zeichnete sich einerseits durch eine schlichte Gestaltung aus, andererseits orientierte man sich vielfach noch immer – wenngleich in vereinfachter Form – an bestimmten vergangenen Epochen. So entstanden beispielsweise Sakralbauten, die barocke Stilelemente wie einen Zwiebelturm aufweisen, womit eine konservative Grundhaltung zum Ausdruck gebracht wurde (neubarocker Reduktionsstil: St. Josef in Mietraching/Deggendorf, 1926 bis 1931, Turm 1939). Ähnliches gilt für die Heimatschutzarchitektur, bei der die Bewahrung der regionalen Bautradition einschließlich der Verwendung entsprechender Materialien im Vordergrund stand. Ein Beispiel ist die mit Granitbruchsteinfassaden versehene, 1928 bis 1938 entstandene Kirche St. Heinrich und Gunther in Schönbrunn am Lusen (Hohenau). In der Nachkriegszeit setzte sich die Tendenz zur Vereinfachung fort, wobei die handwerkliche Verarbeitung traditioneller Baustoffe wie Ziegel, Wandputz und Holz sowie das Festhalten an überlieferten Bauformen und Elementen (Satteldächer, sichtbare Dachstuhlkonstruktionen, Rundbögen, Pfeiler) nach wie vor eine große Rolle spielten (St. Martin in Deggendorf, 1951 bis 1954). Üblich waren im katholischen Kirchenbau außerdem noch immer ein längsrechteckiger Grundriss, die klare Trennung zwischen Langhaus und Chor sowie ein Hochaltar und eine Kanzel.

In den 1960er Jahren kam es in der Bundesrepublik zu einer Trendwende, die vor allem das Erscheinungsbild von öffentlichen Gebäuden, unter anderem von Sakralbauten, prägte. Die Orientierung an der Bauhaus-Architektur der Weimarer Republik im Sinne des „demokratischen Bauens“ ging mit der Zielsetzung einher, sich von einer Architekturtradition zu lösen, bei der die Repräsentation beziehungsweise der Ausdruck von Macht eine Rolle gespielt hatte. Die schmucklose Geradlinigkeit vieler Objekte ist nicht zuletzt auf die Verwendung von Stahlbeton zurückzuführen. Dessen Oberfläche blieb in der Regel unbehandelt, worauf der Stilbegriff des „Brutalismus“ (französisch „béton brut“, wörtlich „roher Beton“, das heißt Sichtbeton) verweist. Entsprechende Innovationen ermöglichten außerdem den Einsatz von großformatigem Mehrscheiben-Isolierglas.

In der katholischen Kirche führte das Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965) zu tiefgreifenden Reformen. Ein gewisser Zusammenhang mit den oben angesprochenen demokratischen Idealen ist darin zu sehen, dass die Rolle der Laien unter anderem durch die Wahl von Pfarrgemeinderäten gestärkt wurde. Die Liturgiereform, bei der Vorstellungen der liturgischen Bewegung (Gottesdienst als Versammlung der Gemeinde) umgesetzt wurden, hatte entscheidenden Einfluss auf die Planung von Gotteshäusern. In der „Konstitution über die heilige Liturgie“ (1963) heißt es dazu: „Beim Bau von Kirchen ist sorgfältig darauf zu achten, daß sie für die liturgischen Feiern und für die tätige Teilnahme der Gläubigen geeignet sind.“ Die Distanz zwischen Priester und Gottesdienstbesuchern sollte möglichst aufgehoben werden. Im Idealfall stand der seitdem als Hauptaltar anzusehende Volksaltar im Mittelpunkt eines Zentralraums.

In Plattling war in den späten 1960er Jahren aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der damit verbundenen Wohnbebauung nördlich des historischen Ortes die Gründung einer zweiten Pfarrei notwendig. Daher entstand zwischen 1969 bis 1971 dank einer großzügigen Stiftung des Plattlinger Orgelbaumeisters Michael Weise die Kirche St. Michael nach Plänen des Münchener Architekten Friedrich Ferdinand Haindl (1910 bis 2002). Dieser hatte auch die Landshuter Gotteshäuser St. Konrad (1950/51) und St. Wolfgang (1956/57) entworfen. Wenngleich St. Michael keinen so spektakulären Eindruck hinterlässt wie beispielsweise Christkönig in Ruhstorf a. d. Rott (1960 bis 1962) oder St. Peter in Passau (1963 bis 1965), handelt es sich dennoch um ein gutes Beispiel für den Kirchenbau im Zusammenhang mit dem II. Vatikanum. Was die Materialwahl betrifft, setzte man im Sinne des Brutalismus Beton ein, wobei die betreffenden Partien in den 1980er Jahren einen verfälschenden Farbanstrich erhielten. Auch der freistehende Turm besteht aus diesem Baustoff. An der Kirchenfassade sind horizontale sowie flächige Betonelemente angebracht. Hauptsächlich aber wird das Äußere von Sankt Michael durch ein schmuckloses Klinker-Sichtmauerwerk geprägt. Auch beim Bau des Pfarrzentrums fanden die eben genannten Materialien Verwendung. Das flachgeneigte Pultdach der Kirche wird durch den erhöhten oberen Wandabschluss verdeckt.

Die Wände des Innenraums sind durch horizontal und vertikal angeordnete Betonelemente gegliedert, das verschlämmte Ziegelmauerwerk zeichnet sich bei genauerer Betrachtung durch eine lebendige Struktur aus. Holz wurde für die Decke, das Laiengestühl, die Beichtstühle und das Orgelgehäuse verwendet, wobei man – dem schlichten Charakter des Raumes entsprechend – auf Ornamente verzichtete. Auch Glas kam gezielt zum Einsatz: Die Belichtung erfolgt vor allem durch zwei große Fensterfronten im Bereich der seitlichen Zugänge, in die kleine farbige Scheiben integriert sind. Die freie Sicht auf sämtliche Bereiche des aufgrund seiner Höhe beeindruckenden Raumes ruft eine offene Atmosphäre hervor. Der Grundriss würde sich zwar für einen Zentralraum eignen, dieses Ideal hat man jedoch nicht konsequent umgesetzt, da die Form eines Achtecks mit jeweils vier langen und vier kurzen Seiten durch den eingezogenen Chor durchbrochen wird. Außerdem ist sein Bodenniveau um vier Stufen angehoben und auch sein oberer Abschluss ist erhöht. Die drei Abschnitte der Holzdecke sind jeweils fünffach abgestuft und verjüngen sich – wie auch die vier Blöcke des Laiengestühls – zum Chor hin. So ist der Blick der Kirchenbesucher auf diesen ausgerichtet.

Die oben zitierte „Konstitution über die heilige Liturgie“ enthält auch Aussagen über die Ausstattung von Kirchen im Sinne des II. Vatikanums: „Die Kunst unserer Zeit und aller Völker und Länder soll in der Kirche Freiheit der Ausübung haben, sofern sie nur den Gotteshäusern und den heiligen Riten mit der gebührenden Ehrfurcht und Ehrerbietung dient.“ Die künstlerische Gestaltung von St. Michael lag in den Händen des Münchener Bildhauers Josef Henselmann (1898 bis 1987). Zu dessen bekanntesten Werken zählt der Hochaltar des Passauer Doms St. Stephan (1952). Das am Glockenturm angebrachte Betonrelief zeigt den dynamisch wirkenden heiligen Michael, der den Kopf des Drachens (Symbol für den Teufel) durchbohrt. Die Ausstattung (Volksaltar, Ambo, Tabernakel-Stele, Taufstein, Kreuzwegstationen, Apostelleuchter, Halbreliefs der 12 Jünger, Skulptur der Mutter Gottes) besteht aus verschiedenen Materialien. Das prägende Kunstwerk ist das Chorkreuz mit dem aus Pappelholz geschnitzten Christus. Der verkrümmte Körper sowie dessen teilweise raue Oberfläche bringen das Leiden Jesu drastisch zum Ausdruck. Dieses beklemmende Bild wird durch zwei Kunstgriffe relativiert: Dass das Kreuz nicht mit der Wand verbunden ist, sondern – nur an zwei Talseilen fixiert – frei im Raum hängt, vermittelt einen schwebenden, von Leichtigkeit geprägten Eindruck. Auch die Lichtführung ist bewusst gewählt: Die Ausleuchtung erfolgt über die Nordseite des oberen Abschlusses des Chors auf die Vorderseite des Kruzifixes, wodurch dieses aufgehellt wird. Der ebenfalls im Altarraum angebrachte Wandteppich wurde von der Franziskanerin Schwester Animata Probst (Dillingen, geboren 1931) geschaffen.

Einerseits beurteilt man die Architekturmoderne seit den späten 1970er Jahren oftmals negativ. Beliebte Schlagworte lauten Bausünde, Kälte, Monotonie und Leblosigkeit. Andererseits hat man in den letzten Jahren die Zeitlosigkeit vieler betreffender Objekte neu entdeckt. Und wenn man sich auf die theologischen Vorstellungen einlässt, die der Gestaltung entsprechender katholischer Gotteshäuser zu Grunde lagen, kann dies nicht nur Verständnis für ihre Schlichtheit, sondern sogar eine ausgeprägte Faszination hervorrufen. Der Priester Romano Guardini (1885 bis 1968), ein bedeutender Vertreter der liturgischen Erneuerung, wies die Kritik an Kirchenräumen, die bei oberflächlicher Betrachtung zu nüchtern wirken, mit folgenden Worten zurück: „Das ist keine Leere, das ist Stille! Und in der Stille wohnt Gott.“ (https://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2014/6/liturgie-formt-raeume.php; Aufruf am 12.07.2023)

Florian Jung

Niederbayerische Kuriositäten IV – Der wachsende Felsen von Usterling

Der wachsende Felsen in Usterling kommt einem riesig vor. Er wächst und wächst, jedes Jahr einige Millimeter. Aber wie kann es sein, dass der Felsen immer weiterwächst? Das Wasser in dieser Gegend ist besonders kalkhaltig. Und dieser Kalk lagert sich ab, ähnlich wie sich in einem Wasserkocher oder einem Kochtopf Kalk bildet. Bei einem wachsenden Felsen ist der chemische Prozess aber etwas komplizierter: Moose und Algen entziehen dem Wasser Kohlendioxid, das sie zum Atmen brauchen. So lagert sich noch mehr Kalk ab und allmählich bildet sich Kalktuff, ein poröses Gestein. Das Moos aber strebt zum Licht, das es zum Leben braucht und wächst mit dem Kalktuff mit, sodass über Jahrtausende der Felsen immer größer wird.

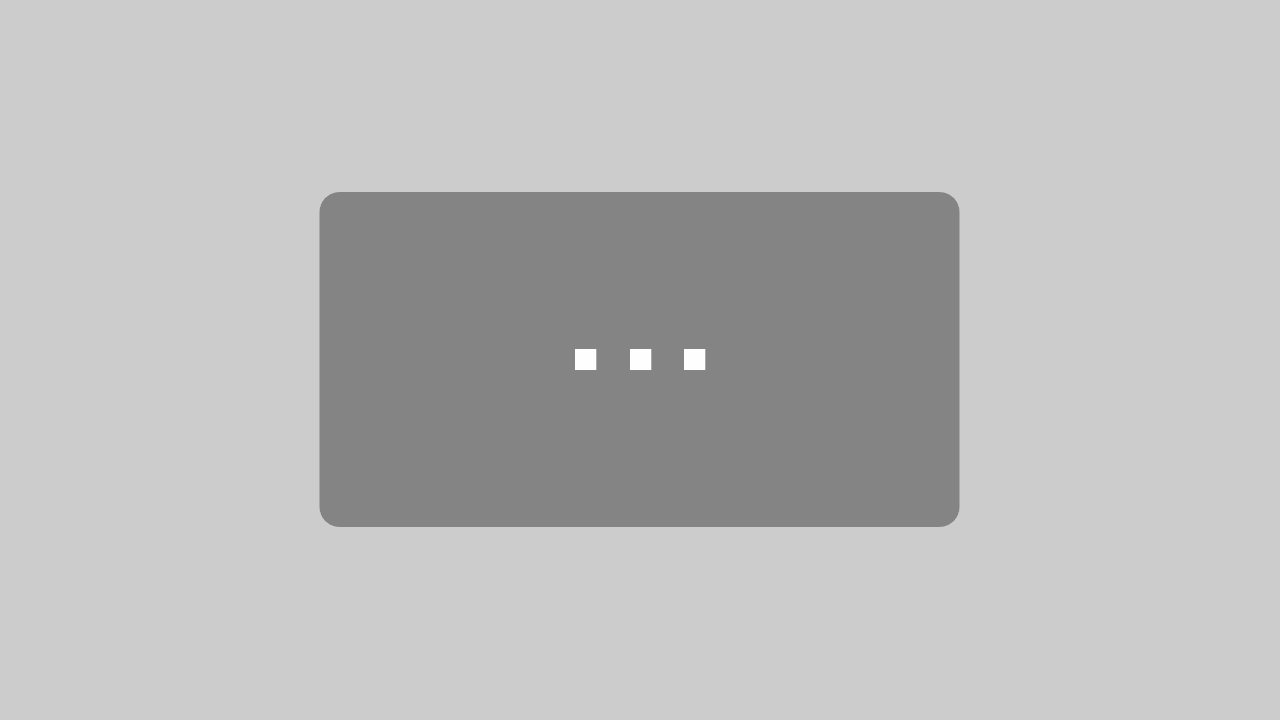

Wie alt der Felsen genau ist, kann man nicht sagen. Der Hang, an dem der Felsen liegt, ist ca. 20 Millionen Jahre alt. Der Felsen selbstist vergleichsweise jung, gerade etwa einige tausend Jahre. In der Kirche St. Johannes in Usterling ist auf einem Altarbild von 1520 die Taufe Christi dargestellt; im Hintergrund der wachsende Felsen, die Quelle des Taufwassers. Aus diesem Grund heißt der Felsen auch „Johannisfelsen“ und, so sagt man, dasWasser soll bei Augenleiden helfen, weswegen Usterling über viele Jahrhunderte ein Wallfahrtsort war. Und noch heute waschen viele Menschen am 24. Juni (Johanni) ihre Augen mit dem Wasser des wachsenden Felsens. Jahrhunderte lang haben die Mesner der Kirche sich um den Felsen gekümmert und die Rinne von Laub und Erde befreit, denn hätten sie es nicht getan, wäre die Rinne schnell verstopft worden und der Felsen verwildert. Noch heute kümmern sich Naturschutzwärter darum. Im Winter leiten sie das Wasser um, damit der Felsen keine Frostschäden erleidet. Schon seit 1937 steht er unter Naturschutz.

Wer den wachsenden Felsen besuchen will, der verbindet das am besten mit einer Fahrradtour, obwohl man natürlich auch mit dem Auto kommen kann: Von Dingolfing aus geht es zuerst gemütlich rechts der Isar auf dem Isarradweg entlang bis Usterling am Mamminger Stausee. Vom Parkplatz sind es nur noch 100 Meter bis zum Felsen; danach geht es, wieder an der Isar, ca. sechs Kilometer, weiter nach Landau, wo man einkehren und dann am Bahnhof wieder den Zug besteigen kann.

Christoph Goldstein

Fotos:

https://pixabay.com/de/photos/wachsender-felsen-landau-an-der-isar-6497790/

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Felsen-altar.jpg

A.ckerwert – Verpachten für Mensch und Natur

Die Initiative A.ckerwert unterstützt Verpächterinnen und Verpächter von landwirtschaftlichen Flächen dabei, Nachhaltigkeitsaspekte in die Pachtvereinbarungen mit den bewirtschaftenden Landwirten aufzunehmen – zum Beispiel zur Art der Düngung, zur Pflanzung von Hecken, Anlage von Feldrainen u.a.m. Das Projekt ist eine Plattform, um Menschen zusammenzubringen, zu vernetzen und Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten ein Gewinn sind: für die Landwirte, Flächeneigentümer und die Natur; oder neudeutsch: eine win-win-win-Lösung.

Treibende Kraft ist dabei in Niederbayern die Diplomingenieurin für Umweltsicherung Lioba Degenfelder, die einen denkmalgeschützten Holzbau in der Gemeinde Weihmichl bei Landshut bewohnt. Auf ihrer Website schreibt sie: „Echtes Interesse an den Anliegen des Gegenübers, Ehrlichkeit und Offenheit für neue Wege und verantwortliches Handeln sind die Grundpfeiler, auf die wir bauen.“ Denn: „Die jüngste Vergangenheit zeigt deutlich, dass es zwischen Landwirtschaft auf der einen und Umweltschutz auf der anderen Seite auch ein Kommunikationsproblem gibt. Das Projekt A.ckerwert will ganz ausdrücklich diesen Weg nicht weiter gehen und ganz offensiv und bewusst den Austausch und Dialog zwischen Belangen von Natur- und Umweltschutz und Interessen des einzelnen Landwirts suchen.“ So äußert der Verpächter Helmut Harlander – praktischerweise der Lebenspartner der Initiatorin – zum Beispiel: „Vorher waren meine Äcker nur eine Zahl in der Steuererklärung, jetzt habe ich sie wieder in meine Verantwortung genommen.“ Deswegen hat er im Sommer eine Demonstrationsfläche, einen „Gedankenpfad“ mit Infotafeln zum Thema „Wir und die Anderen – vom großen Verschwinden der Arten“ konstruiert.

Wohin sollte sich die Landwirtschaft in Zeiten der akuten Biodiversitätskrise bewegen, die die Resilienz unseres Lebensraumes deutlicher gefährdet als der viel mehr diskutierte Klimawandel? Um vor der Haustüre einen Schritt weiter zu kommen, unterstützen Biodiversitäts- und Landwirtschaftsberater interessierte (Bio-)Landwirte im Isartal und tertiären Hügelland bei entsprechenden Umstellungen, die auch einen ökonomischen Gewinn versprechen. Sie wollen keine rückwärtsgewandte „Bullerbü-Landwirtschaft“, sondern wie oben geschildert: Weg von umweltschädlichen Monokulturen, die mit dem Weltmarkt konkurrieren hin zu einer auskömmlichen Umstellung in eine regionale Kreislaufwirtschaft mit einem Mehrwert für ausgeräumte, artenarme Kulturlandschaften.

A.ckerwert wird seit 2020 im Auftrag der bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung (Bereich Zentrale Aufgaben) umgesetzt. Seit Anfang 2023 wird das Projekt als Kooperationsmodell mit den Landschaftspflegeverbänden in den Regionen Eichstätt und Main-Spessart realisiert. Mittlerweile hat A.ckerwert mehr als 130 Flächeneigentümerinnen und Flächeneigentümer auf ihrem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit auf ihren Flächen begleitet. Der bekannte Filmemacher, Journalist und Kunsthistoriker Dieter Wieland bringt die Idee wie folgt auf den Punkt: „A.ckerwert ist eine wunderbare, mutige und erfolgreiche Einrichtung, die Menschen zueinander bringt. Diese Idee war überfällig und sollte in ganz Bayern Nachfolge finden.“

Interessierte Flächeneigentümer können sich gerne über die Newsletter informieren unter www.ackerwert.de

Helmut Wartner

Foto: David Schreck

„Mein einzig, ewig treu & innig geliebtes Herzchen …“ – eine Straubinger Liebesgeschichte mit tragischem Ende

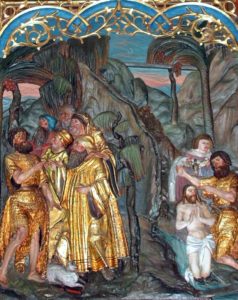

Mancher historische Fund berührt das Herz. Im Oktober 2021 wurde in einem Landshuter Kunst- und Auktionshaus ein Schreibschrank zur Versteigerung eingeliefert, bei dessen Begutachtung ein Mitarbeiter ein Geheimfach entdeckte – und darin mehr als hundert Briefe und Kuverts. Wie sich herausstellte, waren es Liebesbriefe zwischen der Straubinger Brauereibesitzerstochter Hedwig Loichinger und des Regensburger Privatierssohnes Jakob Philipp Dietl aus den Jahren 1872 bis 1874. Die letzte Besitzerin hatte den Sekretär von ihrer Großmutter geerbt. Von der Existenz des Geheimfachs und der Briefe war in der Familie nichts bekannt. Der nussbaumfurnierte und mit Einlegearbeiten verzierte Schrank im „Wiener Barockstil“ wurde vermutlich um 1860/1870 in Straubing angefertigt. Er ist nun im Gäubodenmuseum, während die Briefe als Schenkung im Stadtarchiv Straubing liegen. Anhand der 120 Briefe kann der Werdegang des „Liebesglückes“ von der Verlobung bis zur Heirat anschaulich nachvollzogen werden. Da Hedwig und Jakob zur Führungsschicht der Straubinger Gesellschaft und Wirtschaft gehörten, sind sie nicht nur intime Zeugnisse ihrer Liebesgeschichte, sondern auch stadtgeschichtlich interessante Quellen.

Schreibschrank, um 1870 (Gäubodenmuseum Straubing). Stammhaus der Loichinger-Brauerei am Theresienplatz mit dem Eigentümernamen „Jak. Ph. Dietl“ an der Wand, um 1920 (Fotosammlung Weichhart-Schwarz 520, Stadtarchiv Straubing)

Beste Partie

Hedwig Loichinger, geboren am 20. Oktober 1855, war eine der besten Partien Straubings, einzige Tochter und Erbin des „Loichinger-Bräus“ am Theresienplatz. Ihr Urgroßvater Johann Georg Loichinger, Gutsbesitzer aus Ehethal, hatte 1773 das Unternehmen begründet und ihr Vater Johann Nepomuk hatte es durch den Erwerb von Braurechten und Wirtshäusern weiter ausgebaut. Erst 17 Jahre alt lernte Hedwig wohl 1872 den 25jährigen Jakob Philipp Dietl kennen. Der am 21. April 1849 auf dem Mühlengut Deisenhofen (Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim) geborene Jakob wohnte in Regensburg bei seiner verwitweten Mutter Maria und war dabei, sich in das „Braufach“ einzuarbeiten – vielleicht ein Grund, wieso er in Kontakt mit dem fortschrittlichen Loichinger-Bräu in Straubing kam.

Am 23. Dezember 1872 verlobten sich Hedwig und Jakob, wie aus dem ersten erhaltenen Brief Hedwigs an Jakob zwei Tage später ersichtlich wird: „Bezüglich meiner Zustimmung worüber du noch nicht ganz klar bist darfst du meiner innigsten Gegenliebe auf’s gewißeste überzeugt sein und schon in dem Augenblicke wo mein guter Vater seine Zustimmung gab, ja schon früher, wie du das erste Mal unser Haus betratst, schlug mein Herz schon für Dich, obwohl ich damals nicht wußte, ob ich auf Gegenliebe zu hoffen hätte.“

Ende Januar 1873 wurden die Verlobungskarten – „bezüglich des Formats, ganz hübsch, einfach und überhaupt passend … mit verziertem Rande“ – versandt und verteilt. Die Verhandlungen zur Übergabe des Geschäfts, die Johann Nepomuk mit Jakobs Mutter Maria Dietl führte, zogen sich aber hin. Bei Hedwigs Vater weiß man nicht so recht: Ist er einverstanden mit dem Schwiegersohn und der Heirat? Will er vom Geschäft noch nicht loslassen – er war zu diesem Zeitpunkt erst knapp 50 Jahre alt? Erst auf Drängen von Maria Dietl wurde schließlich Mitte Dezember 1873 der Hochzeitstermin auf Mai 1874 festgelegt, wie Jakob seiner Hedwig am 14. Dezember mitteilte: „Nämlich: es ist unsere Trauung im Mai und zwar Anfangs, festgesetzt ‚Juhe!‘ die gute Mutter drang in Herrn Vater! er sollte offen sprechen, was Herr Vater! vorhäte und wie er es zu thun beabsichtige; ob er uns – mich und dich noch länger warten will lassen, sagte Herr Vater nein daß wollte er nicht …“

Selbstbewusst deutete Jakob schon an, dass er künftig die Geschäfte führen wird: „Dann sind wir unser eigener Vormunde und brauchen nicht fremde Leute … Was die geschäftlichen Beziehungen anbelangt, daß wird Alles gehen, man weiß und versteht es ja doch wie man das Geschäft zu handhaben muß.“ Jakob hatte tatsächlich einige Erfahrungen gesammelt. Von Ende Dezember 1872 bis Ende Mai 1873 absolvierte er ein Praktikum in der „Mechanischen Bierbrauerei Zipf“ in Oberösterreich. Vom Oktober 1873 bis März 1874 besuchte er die renommierte „Dr. Schneider’s Brauakademie“ in Worms.

Hedwig belastete das Hin und Her bzw. das Taktieren ihres Vaters sehr, fürchtete auch, Jakob durch ihre Ängste und „Grillen“ zu belästigen und abzustoßen. Außerdem quälte sie die Frage, ob Jakob sie nicht nur wegen ihres Erbes heiraten möchte. Jakobs Mutter Maria beruhigte sie und bat, „deinem Bräutigam, ganz ohne Zweifel volles unbedingtes Vertrauen zu schenken … nicht Geld und Gut ist es was Jakob anzieht …, sondern dein unverdorbenes Herz dein edler Charakter dein häuslicher thätiger Sinn …“

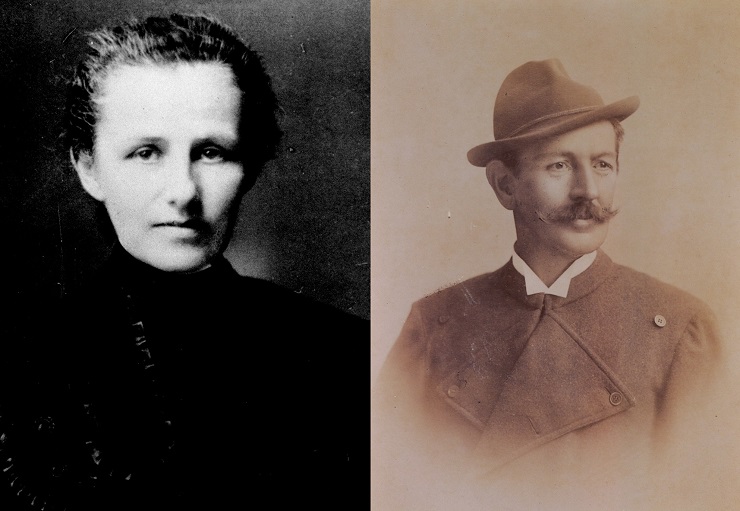

„Extra Briefchen“

Es gab den offiziellen Briefwechsel zwischen Hedwig und Jakob, den Johann Nepomuk Loichinger „überwachte“ – er las die Briefe – und die sogenannten „extra Briefchen“, die Hedwig ohne Wissen ihres Vaters schrieb und empfing: „Mein geliebtes Herzerl oft denke ich mir, wie schwer es in dieser Beziehung ist, daß wir unsere trauten Briefchen nicht wechseln dürfen oder vielmehr können, wie wir es wünschen.“ Vermittler bzw. Adressat der geheimen Korrespondenz war der Kaufmann Oskar Huber, ein angeheirateter Verwandter von Jakob, der in Straubing ein Geschäft hatte. Die Extrabriefe hütete Hedwig offenbar sehr, wie aus einem Brief von Jakob ersichtlich wird: „Worms am Rhein, den 25. Jan. 1874 Academia am Lutherplatze I. Stock Zimmer Nr. 13 für mich allein …; heute SontagsNachmittags, wär schönes Wetter und führen so viele Glückliche ihre Liebsten am Arm, o dürfte nur auch recht bald … jetzt halt ichs nicht mehr aus, ich muß deine Photographie wieder ein paarmal küssen Nun 1,2,3,4,5,6 so jetzt kann ich wieder weiter schreiben. … du trägst alle meine Extrabriefchen immer bei Dir, nun da mußt du immer einen hübschen Pack mittragen, Liebes, aber sei vorsichtig, daß sie Dich nicht einmal verrathen, ich meine, daß du sie einmal alle verlierst, es wäre (…) schlichts Schreckliches, wenn auch Herr Vater welche lesen würde.“

Links: Brief von Hedwig Loichinger an Jakob Dietl, 3. März 1873 (Nachlass Dietl, Stadtarchiv Straubing)

Rechts: Brief von Jakob Dietl an Hedwig Loichinger, 14. Dezember 1873 (Nachlass Dietl, Stadtarchiv Straubing)

Jakob erzählte in seinen Briefen wenig von seinem Alltag, verlor sich zumeist in auch erotisch angehauchten Liebesschwüren: „Heute Nacht schlafe ich wieder bei dir meiner lieben liebsten Hedwigerl! im Traum und hab dich recht, ja recht lieb. Macht es etwas??? Ich lieb Dich halt einmal so sehr, und wer? Kann es mirs währen??!!!!!!!!!“ Hedwig hingegen ließ Jakob am Geschäftsgeschehen teilnehmen: von Anfragen von Wirten, von abgesprungenen Holzhändlern, von Kaufplänen für einen Eisweiher, von einem neuen Bienenstock, von Renovierungen in den Sud- und Brauhäusern. Sie war in den Betrieb miteingebunden, war durch den frühen Tod ihrer Mutter die „Frau im Hause“ geworden, die sich um Vielerlei kümmern musste, vor allem im Stammwirtshaus „Zum Loichinger“, z. B. um die Firmlinge und die „Mettenwürst“, ums Geldzählen und Wirteempfangen. Handfest und nüchtern konstatierte sie manche Begebenheiten: „Der Dietl Mauerer ist sehr krank und wird auch schwerlich noch gesund werden. Sein(e) Krankheit schreibt er den Strapazen, die er am Hof in Ethal durch zu machen hatte zu; aber keineswegs den oftmaligen Brantweinräuschen.“ Hedwig schrieb über Straubinger Ereignisse wie den Tod des Bürgermeisters Joseph Leeb oder den Abbruch des Oberen Tors. Zeit- und Lokalkolorit werden aus Hedwigs Briefen greifbar, so z.B. die Cholera-Epidemie, die 1873/1874 wieder in Bayern, u.a. in München, ausgebrochen war.

Am 28. April 1874 überschrieb Johann Nepomuk Loichinger endlich und notariell seine Brauerei mit den zugehörigen Grundstücken und Gasthäusern sowie das Gut Ehethal an seine Tochter und deren Bräutigam „zu deren gemeinschaftlichen Besitz und Eigenthum“. Der Straubinger Magistrat verlieh am 12. Mai Jakob das Bürger- und Heimatrecht und erteilte die Heiratserlaubnis. Und am 17. Mai gaben sich Hedwig und Jakob in der Stadtpfarrkirche St. Jakob das Ja-Wort. Zwei Jahre später, am 17. Juni 1876 kam Tochter Hedwig zur Welt. Es blieb das einzige Kind.

Kommerzienrat und Lebemann

Wirtschaftlich erfüllte Jakob die Erwartungen seines Schwiegervaters und seiner Frau. Er expandierte, z.B. durch den Kauf mehrerer Gastwirtschaften, u.a. „Zum Geiß“ am Theresienplatz. 1890 stellte er neben seinem Sommerkeller in der Regensburger Straße „die größte Festhalle der Stadt“, die „Hubertushalle“, auf. 1900/1904 entstand dort auch ein neues Brauhaus auf der Höhe des technischen Fortschrittes. Im Dezember 1904 wurde er vom bayerischen Staat mit dem Titel „Kommerzienrat“ ausgezeichnet und zählte damit zur „deutschen Wirtschaftselite“.

Jakob war ein Lebemann und menschlich erwies sich die Ehe mit als Fiasko: In Salzburg unterhielt er sogar eine Nebenfamilie mit drei Kindern. Am 30. Juli 1908 erschoss sich Jakob Dietl in Cattaro/Dalmatien (heute Kotor/Montenegro). Seine amourösen Affären bzw. die Bigamie, die strafrechtliche Konsequenzen nach sich gezogen hätte, drohten in Straubing öffentlich zu werden. Sein Grab erhielt er in Cattaro.

Der Heimatschriftsteller Marzell Oberneder, der Hedwig Dietl persönlich kannte, charakterisierte die Ehe zwischen ihr und Jakob einmal als „nicht mustergültig“: „Denn ihr Gatte, ein ebenso großzügiger, wie reiselustiger und im Umgang mit dem anderen Geschlecht durchaus nicht kleinlicher Mensch, hatte tausenderlei andere Interessen als seine tiefreligiöse Frau.“ Es ist durchaus vorstellbar, dass Hedwig gerade im streng gelebten Katholizismus Zuflucht vor der unglücklichen Ehe suchte. Und die tiefe Verletzung, die diese Frau durch Jakob, ihren „einzig, ewig, treu, herzlich & innig geliebten, guten, theuren Jacob“ erfahren haben muss, wird vielleicht auch aus den Liebesbriefen erkennbar, in denen sie wiederholt die Bedeutung von gegenseitiger Ehrlichkeit und Achtung betont: „Hieraus siehst du gewiß liebster Jacob daß ich gegen dich aufrichtig bin und wie ich es da bin so bin ich es in allem und werde so bleiben für alle Zeit und wie ich es auch von dir hoffe liebster Jacob.“ Und in denen ihr Jakob wiederholt beteuert: „Ich schwöre Dir bei meiner aufrichtigen und herzlichen Liebe zu Dir! meinem Alles! Daß Du an Deinem Jacob nie und nie Dich täuschen solltest.“

Nach dem Tod Jakobs führten die Witwe und die Tochter die Brauerei erfolgreich weiter. Mutter Hedwig verstarb am 26. April 1930. Ihre Tochter, die ledig blieb, war bis zu ihrem Tod am 8. Dezember 1959 anerkannte und auch wegen ihrer Wohltätigkeit weitum bekannte Chefin der Brauerei und Wirtin.

Für den Empfänger von Liebesbriefen gehören sie zu den wertvollsten und schönsten – oder aber zu den traurigsten Erinnerungsstücken. Hedwig Dietl, geborene Loichinger, verbannte sie und damit ein Stück ihres Herzens in ein Geheimfach.

Dorit-Maria Krenn

KULTURmobil 2023

Im Sommer ist KULTURmobil wieder in ganz Niederbayern unterwegs. Das Open-Air-Theater des Bezirks Niederbayern ist schon seit 26 Jahren unterwegs und begeistert Groß und Klein mit humorvollen, kurzweiligen und gleichzeitig anspruchsvollen Stücken. – Und das bei freiem Eintritt!

Nachmittags um 17:00 Uhr steht das Kinderstück „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch auf dem Programm. Regie führt Sebastian Kamm, der bis 2022 in Niederbayern, und zwar am Theater an der Rott in Eggenfelden, als Regisseur und Autor, tätig war. Im Stück nach dem weltbekannten Kinderbuchklassiker packt Tiger und Bär die Sehnsucht nach der Ferne. Getrieben von ihrer Neugier machen sich die zwei Freunde auf die Suche nach Panama, wo doch bestimmt alles viel schöner und größer ist. Doch die Reise stellt sie vor manche Schwierigkeit und fordert ihren Einfallsreichtum. Ob sie in Panama ankommen und dort das große Glück finden, zeigt sich nach vielen unterhaltsamen Begegnungen mit anderen Tieren und einigen ohrwurmverdächtigen Liedern.

Abends um 20:00 Uhr wird die turbulente Komödie „Nagerl und Handschuh“ von Johann Nepomuk Nestroy gegeben. Worum geht es? Die Familie Maxenpfutsch ist pleite. Die drei Töchter des Familienvaters Povernius sind ledig – und das im Fall von Bella und Hyacinthe nicht grundlos. Trotz all ihrer Anstrengungen sind die Aussichten auf Mitgift schlecht. Den Frust darüber bekommt die drangsalierte Stieftochter Rosa ab. Da trifft es sich gut, dass der Schlossherr Ramsamperl dringend heiraten muss, um sein Erbe antreten zu können. Ob die Töchter beim eigens angesetzten Heiratswettstreit eine Chance haben? Und welches Spiel spielen Ramsamperls Chauffeur Keilriemen und der sich einmischende Zauberer Semmelschmarrn? Steffi Baier, die Regisseurin des Abendstücks, das mit einigen Couplets, einer Prise Varieté und einer gehörigen Portion Humor das pralle Leben auf die Bühne bringt, hat u.a. am Landestheater Niederbayern (Dampfnudelblues) inszeniert. Neben Lehrtätigkeiten im Bereich Schauspiel, Regie arbeitet sie u. a. für den Waitzinger Keller Miesbach, die Luisenburg Festspiele oder das Münchner Lustspielhaus. Sie lebt und arbeitet derzeit am Irschenberg.

Den Spielplan, die Spielorte und viele weitere Informationen finden Interessierte unter www.kulturmobil.de

Foto: Sabine Bäter

Zwischennutzungen als Türöffner für frischen Wind

In Stadt und Land finden sich immer wieder Bauten die seit Jahren leer stehen. In manchen Schaufenstern locken die Besitzer, manchmal sogar schon mit fertigen Bauuntersuchungen, um neue Käufer zu finden, die z. B. denkmalgeschützte Objekte übernehmen. Doch ein Jahr ist schnell vergangen und so rücken neue Investitionen in immer weitere Ferne. Es drohen langwieriger Stillstand, Verfall und Verwahrlosung.

Doch es gibt eine kreative Brücke hinüber in ein neues Bautenleben: Eine Zwischennutzung, die auf Wikipedia wie folgt definiert ist: „Zwischennutzungen sind befristete, flexible Nutzungen von brach gefallenen nicht genutzten Flächen bzw. baulicher Anlagen, die mit geringen Investitionen durchgeführt werden können nach dem Prinzip günstiger Raum gegen befristete Nutzung oder Bewachung durch Bewohnung. […] Die Stärke der Zwischennutzung liegt in ihrem symbiotischen Charakter für Nutzer, Eigentümer und Stadtentwickler […] und stellen eine Strategie zur Verwirklichung von Ideen dar, während sie für den Eigentümer eine Möglichkeit zur befristeten Beseitigung von Leerstand und Vermeidung von Schäden durch Vandalismus bedeuten kann.“

Nahezu jede bayerische Kommune kennt solche Objekte, denn z.B. durch die zunehmende Verlagerung des Kaufverhaltens Richtung Internet mit all seinen dramatischen Folgen für die Innenstädte, den Straßenverkehr, Rohstoff- und Energieverbrauch stehen Läden und Gebäude leer.

So harrt das Anwesen des Landshuter Bildhauers und Weltkünstlers Fritz Koenig in der Umlandgemeinde Altdorf am Ganslberg seit seinem Tod auf eine Neubelebung. Studentische Arbeiten des TUM-Architekturlehrstuhls haben das enorme Potenzial für die vielfältigsten Nachnutzungen inklusive. anschaulicher Modelle aufgezeigt. Auch das prominente Stadt- bzw. Landestheater Niederbayern im Bernlochner-Komplex steht seit Jahren leer und verfällt angesichts der unklaren Finanzierung zusehends. Ein Münchner Architekt hat dafür zusammen mit der Lokalzeitung das Thema Zwischennutzung mit reduzierten Brandschutzauflagen ins Spiel gebracht.

Und es gibt weitere ermutigende und erfolgreiche Beispiele z. B. aus München: Der legendäre Kunstpark Ost, das Werksgelände und seit Neuestem die Gasteig-Zwischennutzung, angestossen vom umtriebigen Til Hofmann. Die „Alte Utting“ landete dank der drei Gebrüder Hahn auf einer Brücke und wurde schnell zum In-Treffpunkt. „Fluffy Clouds“ nennt Michi Kern die sommerliche Zwischennutzung des Freibades Georgenschwaige.

In Landshut hat in der Coronazeit z.B. eine „Pop-Up-Kirche“ in einem leer stehenden Laden der Neustadt Furore gemacht und gezeigt, wie das vorübergehend für eine Belebung sorgt, die ausstrahlt: Auf ihre Umgebung und Menschen, die sich dort begegnen, austauschen und erleben, wie Neues ungeahnte Kräfte freisetzen kann. Neben dem Moserbräu gibt es eine Pop-Up-Minibar und anläßlich des französischen Wochenendes rund um den verkaufsoffenen Sonntag eine temporäre Boulebahn in der Neustadt.

Auch innerörtliche Brachflächen ließen sich überall mit Gärten auf Zeit sinnvoll beleben. So werden vermeintliche Un-Orte zu überraschend attraktiven Räumen und Begegnungsflächen. Niederbayern ist reif für die Umsetzung noch viel zahlreicherer derartiger Ideen. Die politisch Verantwortlichen, Haus- und Grundstücksbesitzer müssen es nur wollen und es ermöglichen.

Helmut Wartner

Foto: Ev.-luth. Dekanat Landshut

Spinnen und Weben, das ist ihr Leben

Und darum geht es: Die Herstellung des Garns aus der Kulturpflanze Flachs, die die Landwirtschaft in ganz Europa bis ins 20. Jahrhundert geprägt hat. Auch in der Literatur findet diese Tätigkeit ihre Beachtung. So erzählt die Bayerwalddichterin Emerenz Meier, die aus ihren eigenen dörflichen Erfahrungen schöpft, die tragische Liebesgeschichte „Der Brechlbrei“. Die spielt sich im umtriebigen Zusammenkommen der Mädchen und jungen Burschen anlässlich eines Flachs-Brechl-Abends im „Christlbauerhaarhaus“ ab. Der Sepp vom reichen Christbauerhof hat ein Auge auf die Mirz geworfen, die mit ihrer Mutter als arme „Häuslleut“ auf dem Hof in Miete leben. Es entspinnt sich eine hochdramatische Liebesgeschichte, die zugleich die gefährliche Arbeit mit den Flachs zeigt. Denn als der Sepp seine Geliebte, die in der Hitze des Dörr-Raumes den Flachs darrt, mit einem brennenden Kienspan in der Hand anfleht, an der Liebe zueinander festzuhalten, beschwört die Mirz ihn, den Kienspan zu löschen und offenbart ihre Zweifel, dass ihre Beziehung eine Zukunft habe. Wütend wirft er die Tür zu, die sich von innen nicht mehr öffnen lässt. Der Kienspan entzündet die trockenen Flachsbüschel und das ganze Flachshaus steht in Flammen und die Mirz droht zu verbrennen. Doch zum Glück wird die nahezu ohnmächtige Mirz vom verstörten Sepp noch lebend aus dem brennenden Flachshaus gezogen.

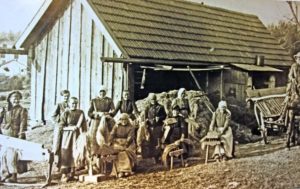

Die um 1900 vor einem Brechhaus im Bayerischen Wald versammelten Frauen sind mit den verschiedenen Arbeitsgeräten zur Flachsveredelung ausgestattet.

Bauernmädchen haben den Flachs mit großem Fleiß mit der Handspindel und später auf dem Spinnrad zu Leinenfäden versponnen haben. Um aus diesen Fäden ein Gewebe herzustellen, müssen Kett- und Schussfäden miteinander verwoben werden. Weltweit hat man Webstühle entwickelt, auf denen die Kettfäden entweder vertikal oder horizontal aufgespannt werden. Die Navajos in Nordamerika etwa weben vertikal, Nomaden in Zentralasien überwiegend vertikal, denn wenn sie einfach die Kettfäden über im Erdboden eingeschlagene Pflücke spannen können, sind diese für ihre Wanderungen dann auch schnell wieder abgebaut. Diese Weberinnen stellen wärmende Teppiche und Zeltbänder für den eigenen Bedarf her.

Im Bayerischen Wald hat das Weber-Handwerk gerade den armen Bauern als Zubrot gedient. Doch als im 18. Jahrhundert in England mit der „Spinning Jenny“ die ersten Webmaschinen aufkamen und damit billige Leinenstoffe auf den Markt geworfen wurden, bedeutete dies auch den Niedergang des heimischen Weberhandwerks im Bayerischen Wald. Sogenannte „Verleger“ versuchten diese Entwicklung damit aufzufangen, indem sie den Webern das Leinengarn zur Verfügung stellten und dann für den Absatz sorgten. Auf der Schwäbischen Alb haben es die Unternehmer dann seit dem 19. Jahrhundert geschafft, mit der Weiterverarbeitung zu Bettwäsche ihr Überleben bis in 20. Jahrhundert zu sichern. Im südlichen Bayerischen Wald, der „Neuen Welt“, gründen 1899 die Hausweber in Breitenberg und 1904 die in Wegscheid jeweils eine Webereigenossenschaft. Doch auch dies konnte den Niedergang dieses alten Handwerks nicht aufhalten.

Auf dem Handwebstuhl aus dem 19. Jhdt. im Webereimuseum Haslach / OÖ. schleudert der Weber das Weberschiffchen 65 mal in eine Minute hin und her.

Doch es gibt sie noch: Kleine mittelständige Handwerksbetriebe wie die „Handweberei Moser“ im waldlerischen Wegscheid, die die alte Tradition des Leinenwebens in die Zukunft führen. Im Jahr 2023 arbeiten an vierzehn Webstühlen – der älteste ist 160 Jahre alt – in dem Familienbetrieb abwechselnd fünf Weberinnen und der Meister, Franz Xaver Moser junior. Sein Bruder Johannes ist für den Verkauf zuständig, dessen Frau Waltraud ist der gestalterische Kopf des Familienbetriebes. Sie entwirft immer wieder neue Muster und entscheidet über Farbharmonie und Garne. Die Handweberei Moser stellt Tischdecken und Läufer in vielen Mustern und Farben, duftige Gardinenstoffe, hochwertige Fleckerl- und Wollteppiche, Trachtenstoffe und Stoffe für die historischen Passauer Goldhauben her, und selbst Bezugsstoffe für Autositze. Dabei werden nur hochwertige Naturmaterialien verarbeitet, wie Reinleinen, Halbleinen, Baumwolle und Wolle.

Diese junge Entwicklung findet inzwischen auch Widerhall im Bestreben einzelner umweltbewusster Unternehmer, weltweit fair erzeugte Stoffe weiterzuverarbeiten oder auch die heimische Erzeugung von Kleidung zu fördern. Doch es gibt auch ganz neue Bereiche wie die Architektur, die sich dem Leinen zuwenden. Eine Forschergruppe an den Universitäten Stuttgart und Freiburg entwickelt derzeit elegant geschwungene Tragekonstruktionen für Hallendächer aus Flachs.

Friedemann Fegert

Fotos:Friedemann Fegert/Archiv Fegert

Die spannende, weltweite Kulturgeschichte der Leinenweberei illustriert der Autor Friedemann Fegert in seinem Buch mit dem Titel „Spinnen und Weben, das ist ihr Leben“ (352 Seiten mit nahezu 400 Abbildung und zahlreichen Videos rund ums Thema).

Vor 60 Jahren starb der Heimatschriftsteller Max Peinkofer

„Er hat seiner niederbayerischen Heimat ins Angesicht geschaut und von ihr erzählt.“ Mit diesen Worten charakterisierte der Passauer Theologe Prof. Alois Winklhofer Max Peinkofer bei dessen Beerdigung im Mai 1963 in Bischofsmais (BR Retro 14.05.1963). Peinkofer wurde 1891 in Tittling als Sohn eines Schmieds geboren. Seine Ausbildung zum Volksschullehrer erhielt er in der Präparandenschule Passau und im Lehrerseminar in Straubing. Dort entstanden erste kleinere heimatkundliche und literarische Arbeiten. Nach 1910 war Peinkofer als Hilfslehrer in Johanniskirchen bei Arnstorf und als Lehrer in Kirchdorf bei Abensberg tätig. Für das Militär konnte er sich zeitlebens nicht begeistern: „Es war im ersten Weltkrieg, da ich mich als völlig unsoldatisch veranlagter ‚Herr Gefreiter‘ mit den Geheimnissen und Schauerlichkeiten des Maschinengewehrs in der Verbannung zu Grafenwöhr hinten abplagte.“ (Der Brunnkorb, Passau 1947, S. 13) Nach dem Krieg war Peinkofer als Lehrer abermals in Kirchdorf, dann in Greising oberhalb von Deggendorf eingesetzt. 1922 erschienen sein Band „Waldweihnachten. Heimatbilder aus dem Bayerischen Wald“ und seine im Dialekt verfasste Verserzählung „Der rote Bua“. 1923 wurde Peinkofer Schulleiter in Niederalteich, im folgenden Jahr begründete er die „Heimatglocken“, eine heimatkundliche Beilage der Passauer „Donau-Zeitung“.

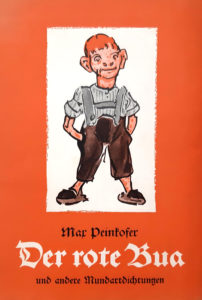

Der rote Bua und andere Mundartdichtungen, 5. Auflage, Passau 1956 (Umschlagillustration von Alfred Kubin)

Nachdem es zu sexuellen Handlungen zwischen ihm und einem 17jährigen gekommen war, wurde Peinkofer 1928 aus dem Schuldienst entlassen. Die zu seinen Lebzeiten nicht akzeptierte Homosexualität war für ihn belastend, seine pädophilen Neigungen überschatten Peinkofers Biografie noch heute, sind jedoch möglichst getrennt von seinen Verdiensten um die Heimat zu sehen. Er wohnte nun zunächst in Passau und war vor allem journalistisch tätig. 1929 erschienen erstmals seine „Zeitgeschichten des Alois Drahobl“, in der „Donau-Zeitung“. In dieser Kolumne machte er sich mehrmals über den in der späten Weimarer Republik erstarkenden Nationalsozialismus lustig: „Florini warf sich in Positur […], wölbte seine hakenbekreuzte Brust, lüftete sein ungewaschenes Braunhemd und sprach: ‚Liebwerter Volksgenosse! Ich bin gekommen, der Welt das Heil zu bringen! Ich will aufbauen helfen das dritte Reich oder auch das vierte, auf ein’s kommt’s mir nicht an; es geht in einem Mundaufmachen dahin!“ (Donau-Zeitung vom 15./16.11.1930)

Nach 1933 lebte Peinkofer meist in Niederalteich. 1934 war der aufgrund seiner oben genannten Neigungen in der NS-Zeit ohnehin sehr gefährdete Dichter wegen regierungskritischer Äußerungen für mehrere Wochen inhaftiert. Die „Drahobel-Geschichten“ und die „Heimatglocken“ durften bald nicht mehr erscheinen. Zwischen 1938 und 1942 war Peinkofer – wohl in erster Linie wegen sexueller Vergehen – im Zuchthaus Landsberg am Lech inhaftiert. Nach seiner Entlassung heiratete er – um seine Homosexualität zu tarnen – Maria Freundorfer, die Schwester des späteren Augsburger Bischofs Dr. Joseph Freundorfer, und lebte fortan mit seiner Frau in Bischofsmais.

Nach 1945 konnte Peinkofer seine publizistische Tätigkeit fortsetzen: Bald erschienen – jeweils in der Passauer Neuen Presse – die „Drahobl-Zeitgeschichten“ sowie die „Heimatglocken“ wieder. In dem 1947 herausgegebenen Band „Der Brunnkorb“ setzte er sich auf vielfältige Weise mit seiner niederbayerischen Heimat auseinander. 1949 verstarb Peinkofers Frau. Vor allem in den 1950er Jahren waren die Rundfunkbeiträge des Heimatschriftstellers beliebt. Wie schon zuvor hatte er damals intensive Kontakte zu zahlreichen Geistlichen, Schriftstellerkollegen (u.a. Richard Billinger, Hans Carossa, Wilhelm Dieß, Siegfried von Vegesack) sowie bildenden Künstlern (u.a. Karl Alexander Flügel, Josef Fruth, Alfred Kubin, Wilhelm Niedermayer und Reinhold Koeppel). Nachdem es ruhiger um den zunehmend gesundheitlich angeschlagenen Peinkofer geworden und 1962 sein Erzählungen-Band „Die Fünferlkuh. Heiteres aus Niederbayern“ erschienen war, verstarb der Heimatdichter im Mai 1963 im Zwieseler Krankenhaus.

Peinkofers Schaffen steht in der Tradition der Heimatkunst und ist einer Heimatliteratur zuzuordnen, die vor allem im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert auf tiefgreifende Veränderungen wie die Industrialisierung, die Verstädterung sowie die Bürokratisierung reagierte, indem sie diesen eine Verklärung der Vergangenheit entgegensetzte. Derlei konservative Tendenzen sprechen beispielsweise aus Peinkofers 1932 erschienener Erzählung „Die Christnacht des Herrn Ordinarius“: „Wir Leute vom alten Schlage fühlen es, dass eine neue Zeit heranwächst, eine Zeit, die wir nicht verstehen können, weil sie das nicht mehr achtet, was unser einfaches Leben von einstens lieb und inhaltsreich machte.“ (Das große Max-Peinkofer-Lesebuch, Passau 1991, S. 301) Auch idyllische Naturschilderungen sind ein Merkmal der oben genannten literarischen Strömung und finden sich immer wieder bei Peinkofer: „Endlich hat die fleißige Frühlingssonne den Schnee aus den Vorbergen des Waldgebirges vertrieben und einen verheißungsvollen Auswärts über Wälder und Höhen gelegt. Wiesen und Weiden recken sich nach langer Winterrast, Knospen und Zweige dehnen und strecken sich.“ (Der Brunnkorb, S. 89) Typisch für diese Phase der Heimatliteratur ist auch die klischeehafte Beschreibung der Bewohner einer bestimmten Gegend: So äußerte Peinkofer über die Umgebung der Ruselstraße: „Zu beiden Seiten der ‚Hölle‘ breitet sich ein einsames und friedliches Berg- und Waldland aus, in dem ein urwüchsiger Menschenstamm in altväterischer Weise haust.“ (Der Brunnkorb, S. 255) Im Zusammenhang damit steht die Idealvorstellung der Verwurzelung des Menschen in seiner Heimat, auf entsprechende Weise charakterisierte Peinkofer unter anderem die auf der Donau und dem Inn eingesetzten Fährleute: „Der Fährmann bleibt seinem Beruf treu. Sein Leben lang. Er verwächst mit seinem Ufer und seinem Fahrm, dem Strom und seinen Wellen.“ (Der Brunnkorb, S. 272) Die Auseinandersetzung mit der Regionalgeschichte sowie das Interesse für das Brauchtum sind oft Bestandteil der Heimatdichtung und prägen ebenfalls Peinkofers Schaffen. So schilderte er beispielsweise die Tradition der „Totenwache im Bayerischen Wald“: „Die Stallarbeit ist getan, die Abendsuppe eingenommen. Jetzt kommen die Aufbleiber aller Gattungen, die frommen und unfrommen, die ernsten und fröhlichen. Es wird noch diese und jene Rede getauscht und der Tote laut und eindringlich gepriesen, seine Arbeitsamkeit über alle Maßen gelobt. Dann, wenn das Flämmchen des geweihten Wachsstocks aufleuchtet, wird alles mäuserlstill, läßt sich auf die Knie nieder und faltet die rosenkranzumwundenen Hände.“ (Der Brunnkorb, S. 262) Ein wesentliches Merkmal der eben skizzierten Heimatliteratur ist die Verwendung des Dialekts. Dass er auch Peinkofer viel bedeutete, zeigen die ersten Zeilen seines Maidult-Gedichtes, in dem er sich auf unterhaltsame Weise mit diesem Passauer Volksfest auseinandersetzte:

„Auf zur Dult!

Also, Leutln richts enk zamm,

tean ma, was ma ausgmacht habn,

roasts in d’ Maidult heunt mit mir,

zünfti hamma und dös wia!

Lusts, wia mas scha werkln härt!

So a Gaudi is ebbs wert!”

(Das große Max-Peinkofer-Lesebuch, S. 220)

Florian Jung