Niederbayerische Kuriositäten V: – Der bekannteste Kreisverkehr Deutschlands

Die meisten Menschen kennen Frontenhausen nur aus dem Kino oder vom Fernsehen, aber immer mehr Fans der Eberhofer-Filmreihe schauen extra in Frontenhausen vorbei um die Drehorte zu besuchen. Und bei dieser Tour darf weder die Metzgerei Simmerl noch der Franz-Eberhofer-Kreisverkehr fehlen, der seit 2018 so heißt. Dass der Kreisverkehr im Niemandsland kurz vor Frontenhausen nicht einmal überdurchschnittlich schön ist, ist gerade der Witz bei der Sache, denn in den Filmen geht es ja gerade um eine Karikatur niederbayerischer Trostlosigkeit. Die Art der Trostlosigkeit, wie sie in den Filmen vorkommt, wird real, wenn man sich in niederbayerischen Einfamilienhaussiedlungen und Gewerbegebieten umsieht. Denn so wie der Kreisverkehr im Niemandsland steht, entstehen überall auf der sprichwörtlichen grünen Wiese Jahr für Jahr Straßen, Gewerbegebiete, Logistikhallen und Neubausiedlungen.

Zurück zum Kreisverkehr: Kreisverkehre sind so selbstverständlich geworden, dass man sie nicht extra aufsucht, wie Fans den Eberhofer-Kreisverkehr, sondern einfach übersieht. Kein Wunder, denn es gibt mittlerweile weit über 10.000 in Deutschland! Dabei sind Kreisverkehre eine relativ junge Erfindung: Der bekannteste und verkehrsreichste ist der riesige zwölfspurige Kreisverkehr rund um den Arc de Triomphe in Paris. Seit 1907 fahren hier die Autos im Kreis und dieser Kreisel galt auch lange als der erste Kreisverkehr. Aber das stimmt nicht. Etwas älter ist der Columbus Circle in New York (1904). Der älteste Kreisverkehr aber ist der Brautwiesenplatz in Görlitz (seit 1899). Der größte Kreisverkehr, 3,5 Kilometer lang, ist gar nicht in Europa, sondern in Malaysia und zwar in Putrajaya. Und die meisten Kreisverkehre gibt es in Frankreich, ungefähr 30.000.

Christoph Goldstein

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Eberhofer_Kreisverkehr.jpg

Braunkehlchen ist Vogel des Jahres

Wie bei allen Einzelarten in der Tier- und Pflanzenwelt geht es in der modernen Kultur- und Agrarlandschaft um den immer noch ungebremsten Verlust von Lebensräumen. Wenn die Lieferkette von nährstoffarmen, blütenreichen Wiesen oder Wegesrändern, Insekten- und Strukturreichtum mit hohen Stauden, Pfählen, Einzelbüschen abreißt, dann verschwinden auch die Nutznießer und Kulturfolger wie das Braunkehlchen.

Während deutschlandweit noch geschätzte rund 20.000 bis 35.000 Brutpaare v.a. in Mecklenburg-Vorpommern leben, brüteten 2021 im Freistaat Bayern nur noch kümmerliche 420 Braunkehlchenpaare – Tendenz weiter fallend. Zum Beispiel rund um Landshut finden sich aktuell höchstens Nachweise von ein bis zwei Exemplaren als Durchzügler im Isarmoos – ohne Brutnachweise. Es muss schon sehr frustrierend sein, wenn der kleine Langstreckenzieher südlich der Sahara rund 5.000 (!) Kilometer fliegt, um im April z. B. in Niederbayern feststellen zu müssen: „Mist, schon wieder ein neues Gewerbe-, Industrie- oder Baugebiet oder schon wieder eine weitere EU-Einheitswiese mit 2-5 Gräserarten in meinem letztjährigen Wohnzimmer!“ Ohne Räumungsklage oder Whats-App-Nachricht nach Afrika sitzt so das Braunkehlchen am kürzeren Hebel. Was geht wohl in so einem Vogel vor, dessen schwarze Augenbinde, der sogenannte Überaugenstreif, ihm den Namen „Wiesenclown“ eingebracht hat?

Gibt es Zeichen der Hoffnung? Können die kleinen Anteile von neuen Blühstreifen oder immer noch nicht relevanten Anteile ökologische bewirtschafteter Flächen den radikalen Schwund aufhalten? Oder Bambusstäbe als Sitzwarten, die anscheinend gerne angenommen werden, wenn die einst natürlich vorkommenden Elemente fehlen? Die Verbände NABU, LBV oder Bund Naturschutz fordern v.a. Feuchtwiesen-Schutzprogramme mit großen zusammenhängenden Wiesenflächen, den Erhalt von Altgras- und Brachestreifen mit Mahdrythmen nur alle drei bis vier Jahre, Wiedervernässungen, extensivere Grünlandnutzungen ohne Einsatz von Spritzmitteln und möglichst späte Mahdtermine erst ab Mitte Juli. Doch dafür fordern Landwirte und ihre Verbände wie der Bayerische Bauernverband (BBV) kostendeckende Ausgleichszahlungen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat im Herbst letzten Jahres einen neuen Strategieplan vorgestellt, der ab heuer die in der EU gemeinsam verabschiedete Agrarpolitik (GAP) umsetzen soll. Um künftig die volle Zuschusshöhe zu erhalten, müssen Landwirte einen Mindestanteil an Flächen nachweisen, „die der Natur zur Verfügung“ stehen. Dagegen laufen die Agrar-Verbände derzeit Sturm. Warten wir es also ab, ob das Braunkehlchen schon bald aus Niederbayern verschwunden sein wird, oder ob die Agrarwende – auch dank eines anderen Verbraucher- und Einkaufverhaltens – gelingt.

Helmut Wartner

Foto: https://pixabay.com/de/photos/braunkehlchen-vogel-singvogel-natur-2405176/

Lieblingsweihnachtsgeschichten

Es gibt Geschichten, die liest man immer wieder. Man durchlebt sie immer wieder neu. Und das fühlt sich dann so an, also ob man wieder einmal an einen Ort kommt, den man liebgewonnen hat und den man in seiner Erinnerung bewahrt. So ist es mit unserer ersten Geschichte: „Bergkristall“ von Adalbert Stifter. Bei der allerersten Veröffentlichung 1845 hieß die Geschichte noch „Der Heilige Abend“. Erst als sie 1853 als Teil der Sammlung „Bunte Steine“ herauskam, hat sie den Titel Bergkristall bekommen. Aber worum geht es eigentlich? Gschaid und Millsdorf sind zwei abgelegene Bergdörfer, umgeben von hohen Bergen, auf denen das ewige Eis schimmert. Ein Pass trennt sie voneinander. Die Menschen, die in den beiden Dörfern leben, mögen sich nicht besonders leiden. Trotzdem haben einst der Schuster aus dem einen und die Färberstochter aus dem anderen Dorf geheiratet. Sie haben zwei Kinder, einen Bub und ein Mädchen. Am Heiligen Abend schickt die Mutter die beiden Kinder über den Pass zur Oma zum Mittagessen. Sie sollen ihr Weihnachtsgeschenke vorbeibringen und die herzlichsten Weihnachtsgrüße ausrichten. Eltern in der Stadt rutscht jetzt das Herz in die Hose: Wie kann man bloß auf so eine Idee kommen? Zwei kleine Kinder? Ein Gebirgspass? Aber für Kinder aus den Bergen ist ein Pass so etwas Gewöhnliches wie eine Ampel über eine große Kreuzung für Kinder aus der Stadt: nichts Besonderes. Zurück zu unserer Geschichte. Kaum haben sich die Kinder auf den Rückweg gemacht, da fängt es an zu schneien. Sie gehen weiter, denn der Pass ist ja nicht hoch und an der Stelle, an der sie nach Hause abbiegen müssen, da ist eine rote Säule. Aber es fällt so viel Schnee, dass sie sich verirren und sich bis in das Gebiet des ewigen Eises versteigen, das von unten vom Tal her so geheimnisvoll schimmert. Keine Angst, die Geschichte geht gut aus, aber wie die Kinder am Ende doch Rettung finden, sollten Sie selbst nachlesen.

Unsere zweite Geschichte ist von der österreichischen Autorin Vickie Baum. Sie war im deutschsprachigen Raum in den 1920 und 1930er Jahren ein literarischer Star. Viele ihrer Romane gibt es auch als Filme, zum Beispiel „Menschen im Hotel“. Schon 1932 ist sie in die USA ausgewandert, wo sie 1960 in Los Angeles gestorben ist. In ihrer Geschichte „Der Weihnachtskarpfen“ geht es um eine alte Tradition. Früher war es Brauch, an Weihnachten einen Karpfen zu verspeisen, und zwar nicht irgendeinen, sondern den besten! Die Jagd nach dem perfekten Karpfen war damals ein richtiger Sport. Warum musste es gerade ein Karpfen sein? Ursprünglich war der Advent eine Fastenzeit. Am ersten Weihnachtsfeiertag war die Fastenzeit vorbei. Von da an durfte man sich wieder den Bauch vollschlagen. Und am allerletzten Fasttag, dem Heiligen Abend, da gab es eben dann einen Karpfen, mit dem ganz viele Symbole verbunden sind. Ein Beispiel: Wenn man ein paar Schuppen des Karpfens, ein bisschen erinnern sie an Münzen, in seinen Geldbeutel legt, dann kann einem im neuen Jahr das Geld nicht ausgehen. Aber zurück zu unserer Geschichte. Sie handelt von einer Wiener Familie. Immer am Nikolaustag kommt die Tante Mali vom Land zu Besuch. Sie ist jedes Jahr bis über Weihnachten da. Sie ist es, die kocht und bäckt und sie ist es, die Jahr um Jahr am Heiligen Abend auf die Jagd nach dem besten Karpfen der Stadt geht. Ein Jahr folgt auf das andere und ein Karpfen folgt auf den anderen; jahraus, jahrein. Dann kommt der Krieg, die Zeiten werden schlecht: Je länger der Krieg dauert, desto schlechter werden sie. Und: keine Chance einen Karpfen zu bekommen. Tante Mali aber schafft es, sie besorgt einen Karpfen. In einem Eimer schleppt sie ihn bis in die Stadt. Jetzt ist es aber noch lang bis Weihnachten. Wo soll der Karpfen hin? Es bleibt nur die Badewanne. Und so wird er ein Teil der Familie. Sogar einen Namen bekommt er. Adalbert heißt er. Ob es die Familie übers Herz bringt, ihn zu töten und zu verspeisen, das müssen Sie schon selbst herausfinden…

Die Autor/innen unseres Blogs wünschen Ihnen eine angenehme Adventszeit mit ganz viel Zeit zum Lesen. Welche Weihnachtsgeschichte würden Sie empfehlen?

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/zweig-feiern-weihnachten-4705310/

Bier und Klimawandel

Nicht nur in der Hallertau, sondern auch in allen anderen großen Hopfenanbaugebieten zum Beispiel in Tettnang am Bodensee, Spalt in Franken, Saaz (Žatec) in Tschechien und im Savinja-Tal in Slowenien, überall gibt es das gleiche Problem: Die Ernte wird immer kleiner. Und das liegt am Klimawandel. Es ist einfach viel zu heiß und zu trocken. Im Jahr 2022 ist die Ernte sogar um 30% zurückgegangen. Dabei kommen 90% der europäischen Hopfenernte aus diesen fünf kleinen Gebieten und 85% der deutschen Hopfenernte aus der Hallertau. Den Hopfen dann einfach irgendwo anzubauen, wo es kälter und nicht so trocken ist, funktioniert auch nicht: Hopfen gedeiht nur auf ganz bestimmten Böden. Und die sind rar. Nachdem sich die Gletscher zurückgezogen haben, ließen sie in der Hallertau und auch in Tettnang einen sandig-lehmigen Boden zurück. Dort fühlt sich der Hopfen besonders wohl.

Wenn es für den Hopfen schlecht aussieht, dann auch für das Bier. In einer Welt, die immer wärmer und trockener wird, wird es nicht nur weniger Hopfen geben, nein, auch das Bier wird anders schmecken. Warum? Der Hopfen macht das Bier bitter und fruchtig. Er ist der Geschmacksträger. Manche sagen auch die „Seele“ des Bieres. Hinter dem bitteren Geschmack steckt die Alphasäure. Temperatur und Alphasäure hängen zusammen. Heißer bedeutet weniger Alphasäure, also weniger Bitterstoffe, bis zu 30 Prozent, wenn es so weitergeht.

Gibt es eine Hopfenkrise? Auf alle Fälle, denn Bier trinken die Menschen nach Wasser und Tee am häufigsten. Was kann man gegen die Krise tun? Künstliche Bewässerung ist eine Möglichkeit; eine andere: Im Hopfenforschungszentrum Hüll in der Hallertau arbeiten Wissenschaftler an widerstandsfähigeren Sorten, die Trockenheit und Hitze besser aushalten als die alten Sorten. Aber, der Geschmack wird sich so oder so ändern, denn auch die neuen Sorten schmecken ein bisschen anders als die alten.

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/bier-blumen-hopfen-humulus-lupulus-87799/

50 Jahre Herbstseminar „Lied, Musik und Tanz in Niederbayern“

Im Herbst 2023 treffen sich 100 Musikbegeisterte in der Jugendbildungsstätte Windberg. Ein ganzes Wochenende lang wird gemeinsam getanzt und gesungen, in Kleingruppen wird Tanzmusik aus regionaler Überlieferung gespielt. Die Veranstaltung holt Jung und Alt ab, ein Drittel der Teilnehmer sind unter 25 Jahre alt. Veranstaltet wird das Seminar bereits zum 50. Mal. Was steckt dahinter?

Im Jahr 1974 lud der Bayerische Landesverein für Heimatpflege e.V. erstmals zum niederbayerischen Volksmusikseminar, damals noch unter dem Namen „Niederbayerisches Herbsttreffen für Sänger, Musikanten und Tänzer“. Engagierten Volksmusikforschern und -pflegern war es ein Anliegen, auf die vielen regionalen Musiküberlieferungen hinzuweisen und dieses Material an Volksmusikinteressierte weiterzugeben. Kurt Becher, Erich Sepp, Peter Dellefant, Wolfgang A. Mayer, Alois Wegerbauer, Franz Schötz sind einige der Namen, die für die Einführung und Etablierung des jährlich durchgeführten Seminars verantwortlich zeichneten. 1988 stieg der Bezirk Niederbayern als Mitveranstalter mit ein, anfangs mit Max Seefelder, dann mit Andreas Masel, später mit Veronika Keglmaier. Für den Bayerischen Landesverein ist heute Simone Lautenschlager mit der Gesamtleitung betraut.

Die 1970er Jahre waren die Zeit vieler Feldforschungen auf volksmusikalischem Gebiet, wodurch Lieder, Tänze und Musikstücke quasi aus erster Hand überliefert wurden. Gerade der Volksmusikforscher Wolfgang A. Mayer vom Münchner Institut für Volkskunde zeichnete bei Gewährspersonen unzählige Lieder und Tänze auf, die er über viele Jahre hinweg an die Seminarteilnehmer weitergab. Die zahlreichen Aufzeichnungen örtlicher Tanzformen bescherten Niederbayern in Fachkreisen sogar den Titel als reichste Tanzlandschaft Deutschlands. So sind auch heute in Volksmusikkreisen immer noch Tänze wie das Bauernmadl, Fuchsschwanz, Hölldeifi oder Bärnhöj weit verbreitet. Auch eine überraschende Vielfalt an Liedgattungen konnte durch die Aufzeichnungen vermittelt werden: Arien, Balladen, Liebes- und Wirtshauslieder, Gsangl und Gstanzl, weltliches wie geistliches Liedgut.

Die regionalen Musikarchive sind mittlerweile gut gefüllt mir niederbayerischen Melodien. Feldforschung ist nicht mehr das Gebot der Stunde für die Volksmusikinstitutionen. Sie gehen heute eher Fragen nach wie den folgenden: Bei welchen Gelegenheiten wird überhaupt noch gesungen, musiziert und getanzt? Welche Materialien sind also im Wortsinn noch brauch-bar? Gerade bei Liedtexten ist ein kritischer Blick nötig, falls es um sexistische Inhalte geht oder veraltete Männer- und Frauenbilder. Ebenso befasst man sich mit typischer Vortrags- und Spielweise dieser regionalen Musik, gerade in einer Zeit, in der viele Menschen ein Instrument zwar technisch hervorragend beherrschen, aber vielleicht mit einer musikantischen, improvisatorischen Spielart nicht mehr so vertraut sind. Durchaus interessant erscheint auch die Frage, wie die Volksmusik von morgen ausschauen kann: Ihrem Wesen nach ist sie leicht zu erlernen, eingängig und nachvollziehbar – Musik für viele, „Volks“-Musik, keine Kunstmusik. Ganz selbstverständlich passt sie sich auch modernen Hörgewohnheiten an und unterliegt aktuellen Einflüssen.

Zurück zur Ausgangssituation: Nach wie vor wird beim Herbstseminar intensiv aus volksmusikalischer Überlieferung gesungen und musiziert, das Klangbild passt sich dabei unserer Zeit an. Regionalität boomt, das beobachten wir in vielen Bereichen, beispielsweise beim Kleidungsverhalten – Lederhose und Dirndl haben Hochkonjunktur auch bei der Jugend. Wir sehen es beim Einkauf von Nahrungsmitteln, die am besten auf dem regionalen Wochenmarkt gekauft werden, oder auch beim Bauwesen, bei dem gern Holz, Granit, Ziegel aus heimischer Produktion gewählt wird. So empfinden wir auch regionale Musik – bei aller Aufgeschlossenheit gegenüber musikalischen Einflüssen aus aller Welt – als identitätsstiftend und vertraut. Ein ganzes Wochenende lang mit Gleichgesinnten in die Musiküberlieferung Niederbayerns einzutauchen schafft Begegnungsmöglichkeiten, Selbstbewusstsein durch aktives Mitwirken, und es erweitert das persönliche musikalische Repertoire für diverse Gelegenheiten. Womöglich zeigt es seine ganz eigene Wirkung, wenn beim nächsten Geburtstagständchen ein paar Gratulanten anstatt des etwas abgenudelten „Happy Birthday“ eine niederbayerische Arie mit dem Text „Vui Gsundheit, langs Lebm, soll der Herrgott dir gebm“ im dreistimmigen Satz anstimmen. Schau an, Regionalität lässt sich auch hören!

Veronika Keglmaier

Josef Glück – Schreibtischtäter oder Menschheitsverbrecher?

Ein NSDAP-Funktionär aus Niederbayern entpuppt sich als Organisator von Holocaust-Verbrechen in der Ukraine: Als Fachschullehrer beruflich gescheitert, avanciert Josef Glück zum NSDAP-Kreisleiter in Vilshofen und Regen, 1936 zum Bürgermeister von Zwiesel. Geschickt macht er sich unentbehrlich an der Seite der Gauleitung in Bayreuth. Als Sonderbeauftragter des Reichsministers Alfred Rosenberg gelangt Glück 1942 in die Ukraine und beteiligt sich an der »Liquidation« des Ghettos von Luzk. Durch Massenerschießungen werden 25.000 Jüdinnen und Juden von deutschen Polizeibeamten ermordet.

Josef Glück wird am 4. Juli 1905 in Haardorf geboren, heute ein Ortsteil der Stadt Osterhofen in Niederbayern. Die Kindheit verbringt er auf einem bäuerlichen Anwesen nahe Ortenburg. 1918 erscheint Josef Glück als Schüler an der Glasfachschule Zwiesel. 1924 beruft ihn Fachschuldirektor Bruno Mauder zum Hilfsfachlehrer für Glasschnitt (Glasgravur). Seit 1921 bestehen in Zwiesel eine der ersten und mitgliederstärksten Ortsgruppen der NSDAP in Bayern und eine schlagkräftige SA-Abteilung. Hier tritt Glück sechszehnjährig mit einer Gruppe anderer Fachschüler der SA bei, zum 18. Geburtstag auch der NSDAP. 1931 überwirft sich Glück mit dem Fachschuldirektor. Er tritt aus NSDAP und SA aus und zieht arbeitslos nach Aldersbach, wo sich seine Angehörigen mittlerweile niedergelassen haben.

Als sich Ende 1932 eine „Machtergreifung“ der NSDAP abzeichnet, erblickt Glück Chancen, mit Hilfe mit der NSDAP eine neue berufliche Stellung zu gewinnen. Den Parteiaustritt 1931 verschweigt er, denn „Alte Kämpfer“ werden bei der Postenvergabe bevorzugt. Er gründet in Aldersbach eine NSDAP-Ortsgruppe. Geschickt macht er sich unentbehrlich an der Seite der Kreisleitung in Vilshofen. Als Arbeitsloser kann er seine ganze Kraft in den Dienst der Partei stellen. Die Gauleitung in Bayreuth wird auf den rabiat zupackenden Glück aufmerksam und bahnt ihm eine triumphale Rückkehr in den Kreis Regen. 1934 wird er in die NSDAP-Kreisleitung Regen sowie zum Bürgermeister der Stadt berufen. 1936 wechselt Glück als Bürgermeister nach Zwiesel, wo der Sitz der Kreisleitung eingerichtet wird. Rücksichtslos drückt er die NSDAP-Gewaltherrschaft durch.

Um dem steigenden Unmut in der Bevölkerung abzufedern, werden 1940 hohe „uk“-gestellte NSDAP-Funktionäre, die vom Kriegsdienst verschont wurden, aufgefordert, sich für einen befristeten Einsatz beim Militär „freiwillig“ zu melden. Glück meldet sich nicht zur Wehrmacht, sondern an der Seite von Gauleiter-Stellvertreter Ludwig Ruckdeschel zur Waffen-SS. Beide besuchen einen Unteroffizierslehrgang der SS-Division Totenkopf, einer Truppe, die sich aus den Wachmannschaften der KZs Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald rekrutiert.

Das Unternehmen „Barbarossa“, der Feldzug gegen die Sowjetunion, eröffnet ab 1941 neue Karrierechancen. Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete Alfred Rosenberg ernennt Ruckdeschel zum künftigen „Generalkommissar“ für das Gebiet Tula südlich von Moskau. Ruckdeschel zieht seine Getreuen aus dem Gau Bayerische Ostmark nach, darunter Josef Glück. Dieser bringt drei weitere Angehörige seiner Kreisleitung auf der Personalliste für Tula unter. Offensichtich haben die Parteifreunde ausgemacht, sich in Russland nach dem Sieg als Kolonialherren niederzulassen. Doch der Blitzkrieg scheitert. Ruckdeschel meldet sich erneut zur Waffen-SS. Glück nützt seine Verbindung zu Reichsminister Rosenberg und wird 1942 als „Sonderbeauftragter“ in das Zivilverwaltungsgebiet Wolhynien und Podolien in der Ukraine abkommandiert. Der Reichsminister persönlich bittet Glück, das leitende Personal im Generalbezirk auf Tauglichkeit und Zuverlässigkeit zu inspizieren. Die größte Aufgabe der Zivilverwaltung im Jahr 1942 ist die Organisation der „Endlösung der Judenfrage“.

Der „Sonderbeauftragte“ Josef Glück, Reservist der SS-Totenkopf, trifft im Juli 1942 in der Ukraine ein, auf dem Höhepunkt der organisierten Massenerschießungen, die seit Frühjahr in der Ukraine, wie auch in Belarus und Polen, verstärkt durchgeführt werden und bis Jahresende die Auslöschung der gesamten jüdischen Bevölkerung zum Ziel haben. Glück, der in Luzk, der Hauptstadt des Generalbezirks Wolhynien und Podolien, residiert, befehligt im August 1942 nach Zeugenaussagen die Liquidation des örtlichen Ghettos mit über 20.000 Bewohnern.

Beginnend mit dem 19. August 1942 werden in Luzk binnen fünf Tagen mindestens 15.000 jüdische Bewohner der Stadt von deutschen Polizeibeamten erschossen. Bis zum Ende des Jahres 1942 folgen drei weitere Massenexekutionen. Heute erinnert ein Gedenkstein in Luzk an 25.658 jüdische Bürger aus Luzk und Umgebung, die hier zugrunde gingen. Josef Glück hat sich nach Aussagen einer größeren Zahl von Zeugen mit seiner ganzen Kraft dafür eingesetzt, dass diese Menschen gefangen, beraubt, gequält und ermordet wurden.

Die ermittelten Beweise reichen der Staatsanwaltschaft Hannover, um am 30. Juli 1964 Anklage gegen Josef Glück zu erheben wegen Mordes in mehreren einzelnen Fällen und wegen Beihilfe zum Mord in mehreren Fällen sowie wegen Beihilfe zum Massenmord in mehr als 15.000 Fällen. Zum Prozessauftakt im November 1965 erscheint Glück nicht. Ein Gerichtsarzt in München hat kurz vor Klagerhebung Reise- und Verhandlungsunfähigkeit attestiert. Die Überlebenden dringen immer wieder auf die Wiederaufnahme des Verfahrens, doch die amtsärztlichen Atteste werden immer wieder erneuert. Als endlich eine dauernde Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt wird, wird das Gerichtsverfahren am 6. April 1973 endgültig eingestellt. Niemand wurde für den organisierten Massenmord an der jüdischen Bevölkerung von Luzk je zur Verantwortung gezogen – dies gilt bis zum heutigen Tage.

Josef Glück ist ein Zufallsfund, aber seine Biographie kein Einzelfall. Sie steht spiegelbildlich für eine unbekannte Vielzahl regionaler NS-Führungsfiguren, die trotz schwerer Belastung mit verbrecherischen Handlungen nach 1945 völlig unbehelligt davongekommen sind, weil weite Teile der deutschen Bevölkerung im Zweifel für die Täter gesprochen haben und gegen die Opfer, und weite Teile der Justiz sich einreihten in die Legende, man habe nichts gewusst, und sollten doch vereinzelt Untaten vorgekommen sein, so sei dies das Werk einiger weniger SS-Angehöriger gewesen.

„Ich habe niemals ein Verbrechen begangen!“ – bekennt Josef Glück vom 29. September 1950 in einem Gesuch an das Bayerische Staatsministerium für Sonderaufgaben. Unter diesem Titel ist die Biographie Glücks im Oktober 2023 im PUSTET-Verlag in Regensburg erschienen. Möge sich der Leser selbst ein Bild machen. Das Buch wird in einer Reihe von Veranstaltungen besprochen, demnächst am 21. November (18:00 Uhr) in Zwiesel (Waldmuseum) und am 30. November (18:30 Uhr) in Aldersbach (Kultur- und Begegnungszentrum). Weitere Lesungen auch überregional sind geplant.

Franz X. Keilhofer

Foto: 1 Sig. R 9361-II-299518 Bundesarchiv Berlin. GLÜCK Josef 1937

„Dies ist sein Garten …“ Ricarda Huch und der Friedhof St. Peter in Straubing

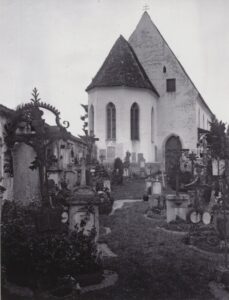

Der Friedhof St. Peter in Straubing ist ein eindrucksvoller und eindringlicher Ort, an dem Kultur und Natur miteinander verwoben sind. Kaum mehr bewusst ist, dass die Entwicklung des naturhaften Friedhofes eine Folge der konsequenten Schließung des Bürgerfriedhofes für eine Neubelegung im Jahr 1879 war. Der ebenfalls aus dem Mittelalter stammende Armenfriedhof St. Michael wurde damals zum neuen Zentralfriedhof der Stadt ernannt.

Den bisher fast baumlosen Friedhof St. Peter konnte bzw. durfte „die Natur“ erobern. Samen von Eschen und Ahornen gingen auf, symbolträchtige und typische Grabbepflanzungen wie Thujen, Buchsbäume oder Holunder strebten ungehindert hoch. Die Grabstellen wurden zur Wiese, Efeu und Moose umwuchsen die über 1350 Grabdenkmäler vom frühen 14. bis zum späten 19. Jahrhundert. So gingen auf dem Friedhof Natur und Denkmal eine enge Verbindung ein. Es entwickelte sich durch Baum-, Sträucher- und Efeubewuchs der stimmungsvolle Charakter der Anlage, zu der auch die romanische Basilika St. Peter und drei spätgotische Kapellen gehören, als „romantisches Gesamtkunstwerk“. Besucher von nah und fern zog und zieht es in seinen Bann. Auch namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts wie Günter Eich, Gertrud Fussenegger oder Richard Billinger ließen sich von ihm inspirieren und hinterließen kleine literarische Denkmäler.

Friedhof St. Peter mit Totenkapelle, wohl vor 1900 (Stadtarchiv Straubing FS Hanns Rohrmayr 1632)

Im Mai 1926 schrieb die bekannte Schriftstellerin, Lyrikerin, Historikerin Ricarda Huch an ihre Freundin Marie Baum: „Ich möchte ein Buch schreiben, das ein Bild von Deutschland gäbe, die Schönheit seiner Städte, seiner Dörfer, seiner Landschaft, daran anknüpfend geschichtliche Erinnerungen, sagenhafte Anklänge. … Wie wäre es, wenn wir zusammen auf diese Wanderung durch Deutschland gingen?“ In den Jahren 1926 bis 1928 verwirklichte Ricarda Huch diese Reise. 69 „Lebensbilder deutscher Städte“ entstanden. In Bayern hielt sie nur einige wenige Orte besuchens- und beschreibenswert: Würzburg, Ochsenfurt, Nördlingen, Amberg, Regensburg. Als einzige Stadt Niederbayerns wählte sie Straubing aus.

Ricarda Huch, geboren 1864 in Braunschweig, studierte in Zürich – in Deutschland war Frauen der Zugang zu den Universitäten noch verwehrt – Geschichte, Philologie und Philosophie, promovierte 1891 und veröffentlichte im gleichen Jahr ihren ersten Gedichtband. Sie verdiente sich ihren Lebensunterhalt zunächst als Bibliothekarin und Lehrerin und lebte nach ihrer Heirat mit einem italienischen Zahnarzt erst in Triest, dann ab 1900 in München. Hier entwickelte sie sich zur anerkannten, selbstbewussten und selbständigen Autorin von „geschichtsdichterischen“ Werken, der die Stadt München bereits 1924 eine Straße widmete und die der Schriftstellerkollege Thomas Mann als „erste Frau Europas“ pries. Ricarda Huch starb 1947 in Schönberg/Taunus.

Ricarda Huch (1864-1947)

Huch beschrieb ihre schriftstellerische und historische Tätigkeit folgendermaßen: „Mein Bestreben war nicht das des eigentlichen Historikers, schlechtweg festzustellen, wie es gewesen ist; ich suchte das Poetische in den geschichtlichen Vorgängen, also das Ewige.“ So war es vielleicht das Schicksal des Liebespaares Albrecht und Agnes, des bayerischen Herzogssohnes und der unstandesgemäßen Agnes Bernauer, die ihr Schwiegervater Herzog Ernst am 12. Oktober 1435 in der Donau ertränken ließ, das Huch ausgerechnet nach Straubing gelockt hatte; denn es ist der rote Faden, anhand dessen sie die Sehenswürdigkeiten Straubings erkundet und vorstellt, eben auch den Friedhof St. Peter:

„Als Sühne für seine Untat und zum Gedächtnis der unglücklichen Agnes erbaute Herzog Ernst auf dem Friedhof der Pfarrkirche von Straubing eine Kapelle und stiftete eine ewige Messe. Die Pfarrkirche lag in der Altstadt, die niemals ummauert war und wohl immer den dörflichen Charakter hatte, der die Gegend heute noch kennzeichnet. … Jetzt scheiden die Mauern die Burg des Todes von dem Getümmel der Lebendigen draußen. Eine grüne Wildnis schlägt über dem Eintretenden zusammen, schmiedeeiserne Kreuze und halbversunkene Grabgestalten tauchen daraus hervor. … Die Bernauerkapelle mit spitzem gotischen Giebel enthält nicht die Gebeine der Agnes, nur den Grabstein mit ihrem Bilde, so daß man annimmt, daß sie einem gelegentlich ausgesprochenen Wunsche gemäß in der Karmeliterkirche beigesetzt ist. Auf dem Gesicht, das sehr verwittert ist, erscheint ein klägliches Lächeln wie bei Kindern, die weinen wollen, die schlaff herabhängenden Hände sind besonders schön. Die Verstorbene trägt die Kleidung einer vornehmen Frau der damaligen Zeit. … Die Totenkapelle am Südrand des Friedhofs bewahrt ein Kleinod in dem Grabstein der Anna Ulein. Die mädchenhafte Frau, die wie ein hingewehtes Blatt auf ihrem Monument liegt, war die Frau des Jordan Utz oder Ulein, der bei dem hohen Turm auf dem Marktplatz ein Haus hatte. … Die Totenkapelle, die ihren Namen davon hat, daß sie mit einem Totentanz aus dem 18.Jahrhundert ausgemalt ist, hat eine unterirdische Gruft, aus der es schaurig kühl aufhaucht, als käme es aus dem Bodenlosen. Der, den die Bilder an den Wänden langbeinig und schadenfroh darstellen, ist hier gegenwärtig. Draußen brennt das lautlose Feuer des Mittags. Die weißen Urnen, die Marmorfiguren, die spitzen Zypressen sind unter der Lava des Efeus, die darüber hinströmt, gluterstarrt; aber der unsichtbare Schatten, den der Geheimnisvolle wirft, macht frösteln. Dies ist sein Garten, hier mischt er einen Rausch aus Vergangenheit und ewigem Gedenken.“

Der Friedhof St. Peter, Petersgasse 50, ist bei Tageslicht geöffnet. Die Kapellen sind nur mit Führungen betretbar, aber durch Gittertüren einsehbar.

Literaturhinweis:

Ricarda Huch, Im alten Reich. Lebensbilder deutscher Städte, Bremen 1960; Cordula Koepcke, Ricarda Huch. Ihr Leben und ihr Werk, Frankfurt a.M.1996.

Dorit-Maria Krenn

Fotos: Wikimedia Commons, Bruno Mooser, Stadtarchiv Straubing.

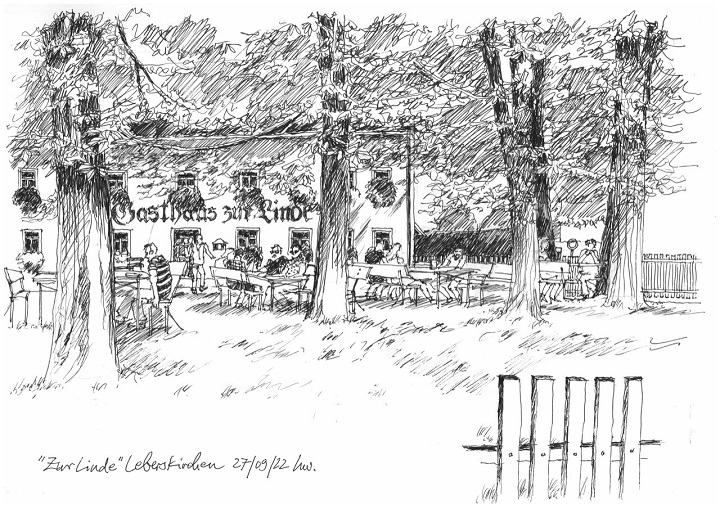

Biergärten sind bedrohte Lebensräume

„Den hiesigen Bierbrauern gestattet seyn solle, auf ihren eigenen Märzenkellern in den Monaten Juni, Juli, August und September selbst gebrautes Merzenbier in Minuto zu verschleißen, und ihre Gäste dortselbst mit Bier und Brot zu bedienen. Das Abreichen von Speisen und anderen Getränken bleibt ihnen aber ausdrücklich verboten.“ So lautet der Originaltext der Verfügung von König Max I. vom 4. Januar 1812, die als die Geburtsstunde der Biergärten gilt. Obwohl es z.B. in Bamberg schon 1605 Bierkeller gab, in deren Schatten die Gäste eigene mitgebrachte Speisen verzehrten und die nicht ewig haltbaren untergärigen Biere tranken, die zwischen Ende September und April gebraut wurden. Verlängert wurde der Genuss durch tief in Hänge getriebene Lagerkeller, die die Brauereien durch Kies, schattenspendende großlaubige Kastanien und in extra angelegten Eisweihern gewonnene Eisblöcke herunterkühlten. So entstanden in den Münchner Isarterrassen der Schwanthaler Höhe und Haidhausens die noch heute berühmten Biergärten wie der Nockherberg.

Der angeblich größte Biergarten ist der Münchner Hirschgarten, gefolgt vom weitläufigen Gelände rund um den chinesischen Turm im englischen Garten. Die Brutstätten der Braukunst, die Klöster, schenken noch heute in Andechs oder in Weltenburg in den dazugehörigen Biergärten ihre berühmten Biersorten aus. Dank eines milden Herbstes konnten die Anhänger der bairischen Biergartenkultur noch schöne Stunden bei Speis und Trank im Freien abseits der wie alle Jahre maßlos überfüllten Wiesn in München verbringen. Doch gestiegen Preise, Personalmangel und der fortschreitende Rückzug ins Digitale setzen auch den Biergärten in Niederbayern schwer zu. Gab es um die Jahrhundertwende 1900 z.B. in der Stadt Landshut noch fast 100 Wirtshäuser und Cafés mit rund 50 Biergärten, sind davon heute nur gut zehn übrig – Tendenz leider sinkend, weil diese wertvollen Grünflächen oft vermeintlich lukerativeren Wohn- oder Gewerbebauten weichen müssen.

Doch gerade in Zeiten des verschärften Klimawandels sind sie als grüne Oasen mit Bruthöhlen im Altbaumbestand wertvolle Lebensräume für Mensch und Natur. Im Schatten der an Hitzetagen verdunstenden Laubdächer ist die Temperatur im Vergleich zur Umgebung deutlich kühler. Und der Schatten der Kastanien, Linden oder Ahorne ist viel angenehmer als der unter Sonnenschutzeinrichtungen aller Art. Diese Treffpunkte für alle Gesellschaftsschichten bieten Sitzgelegenheiten auf den typischen Biertisch-Garnituren, an denen regelmäßige Stammtische, Arbeitskolleginnen und -kollegen, Besucherinnen und Besucher, verliebte Pärchen oder einschichtige Stammgäste gerne Platz nehmen. Biergärten sind auch wichtige Ort für den politischen Austausch.

Und wie sieht es in und um Landshut aus? Auch hier gibt es die typisch bairische Tradition der Biergärten, in denen Obatzda, Wurtstsalat, Radieserl, Schnittlauchbrote und an besonderen Tagen Steckerlfisch und knusprige Hendl in die hungrigen Mägen wandern. Ein Glück, dass es im Landkreis z.B. noch die Biergärten in Leberskirchen beim Gasthaus „Zur Linde“, in Weihbüchl den „Rahbauer“, in Berndorf einen sehr beliebten Einkehrort unter alten Bäumen oder in Pfettrach den neu eröffneten „Kastanienhof“ gibt. In Landshut selber sind die „Schleuse“, der „Hofreiter“ oder der „Wintergarten“ beliebte Treffpunkte für Stammtische und Freunde bairischer Bier- und Biergarten-Esskultur.

Wer tiefer in die Thematik einsteigen will, dem sei das neu erschienene Buch „Lebensfreude unter alten Bäumen“ – Bäume und Biergärten in und um Landshut empfohlen: https://www.buero-wilhelm-verlag.de/buecher/literatursachbuch/lebensfreunde-unter-alten-baeumen/

Helmut Wartner

Zeichnung: Helmut Wartner

Niederbayerische Frauen II: Anna Meilhamer – Cowgirl aus Niederbayern

1899 wird Anna Meilhamer als ältestes von zehn Geschwistern in Stadlreit, ein kleiner Hof in der Nähe von Pocking, geboren. Der Vater Michael ist ein Self-Made Man. Er hat sich als uneheliches Kind von ganz unten hochgearbeitet. Dank eines florierenden Holz- bzw. Kohlehandels und Immobiliengeschäften ist er der reichste Mann Pockings. Zu den Kindern ist der Vater grob. Anna will zur Schule gehen und lernen. Der Vater aber lacht sie aus. Schließlich hat er es auch ohne Bildung zu etwas gebracht. Weil Anna trotzdem etwas lernen will, geht sie 1915 in ein Kloster nach Wien. Schon bald bricht bei Anna Tuberkulose aus, denn 1918 verlässt sie das Kloster aus gesundheitlichen Gründen.

Anna will aus ihrem Leben ausbrechen. Sie geht nach München. Das ist im Jahr 1921. In München besucht sie die Kunstgewerbeschule und arbeitet als Sekretärin. Es ist eine chaotische Zeit: Im Sommer 1923 kostet ein Stück Seife 7 Milliarden Mark und im November putscht Hitler. Auch in München findet Anna nicht, was sie sucht. 1924 wandert Annas Bruder Hans nach Kanada aus. Auch Anna kommt die alte Welt immer kleiner und enger vor. 1927 wandert sie ebenfalls in die neue Welt aus; nicht nach Kanada, sondern in den Großstadtdschungel New York. Doch bald holt sie ihre Krankheit wieder ein. Sie erlaubt ihr nicht in der Stadt zu leben. Anna muss wieder auswandern: Von der Großstadt in die Prärie. Sie geht nach New Mexico.

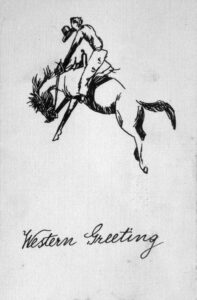

New Mexico ist hoch gelegen und das Klima dort ist trocken; ideal für Menschen mit Lungenleiden und ideal für Menschen wie Anna, die sich ein Leben wünschen, das nicht von Menschen diktiert, sondern von der Natur bestimmt wird. Zuerst lebt sie als Einsiedlerin in der Umgebung von Hatch, ein kleiner Ort ungefähr 130 Kilometer von El-Paso entfernt, in einem abgelegenen Bergtal in einer Holzhütte, dann in einer Lehmhütte in der offenen Prärie. Das Leben in der High Desert ist hart. Sie hält Hühner und Wachteln, passt als Cowgirl auf das Vieh auf und jagt Wölfe und Stinktiere. Die äußerst begehrten Felle verkauft sie an einen Kürschner in München. Oft schreibt sie Storys und Berichte für Lokalzeitungen und malt Ansichtskarten und Bilder. Auch über Anna erzählen sich die Menschen viele Storys. Schließlich ist ein Cowgirl damals eine Seltenheit. Die Menschen nennen sie Wild Bronco (das bedeutet so viel wie ungezähmtes Pferd).

Zeichnung von Anna Meilhamer: Western Greeting auf Postkarte, ohne Datum

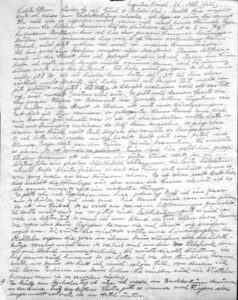

Briefe sind ihre einzige Verbindung nach Hause. Viele hundert davon schickt sie im Lauf der Jahre dorthin. Aus der ebenmäßigen, gut leserlichen Handschrift spricht eine lebenslustige, zuversichtliche und abenteuerlustige Frau, die froh um ihr Leben ist und es, von der Natur bestimmt, so lebt, wie es eben möglich ist. In New Mexico hat sie schließlich ihre Freiheit gefunden, vielleicht nicht die Freiheit, die sie sich ursprünglich vorgestellt hat, aber eine andere, lebenswerte Freiheit. Dass in den 1940er Jahren ein Medikament entdeckt wurde, mit dem man Tuberkulose heilen kann, hat Anna nicht mehr erlebt. Ab 1939 muss sie sich, sterbenskrank, im Sanatorium von Socorro aufhalten, wo sie am 13. Juni 1940 stirbt. Begraben ist sie auf dem Friedhof für Tuberkulose-Kranke in Socorro.

Brief vom 26.10.1926 an die Eltern Brief-von-1932-10-26-an-die-Eltern.pdf (scharfe Leseansicht)

Herzlichen Dank an Hanns Meilhamer für die vielen Informationen und Fotos!

Christoph Goldstein

Fotos: Hanns Meilhamer

Die „Fünf-Minuten-Autobahn“ – ein wichtiges Kapitel der Verkehrsgeschichte Niederbayerns

1989 wurde auf Veranlassung von Landrat Dr. Georg Karl gegenüber dem Autobahnanschluss Plattling-Nord bei Pankofen ein Gedenkstein aufgestellt. Auf dem Granitfindling ist zu lesen: „Bruno Güpner / Für seine Verdienste um die Autobahn / München – Deggendorf / Aus Dankbarkeit gewidmet / Landkreis Deggendorf“. Wer war Bruno Güpner und was hatte er mit dem Bau der A92 zu tun? Güpner wurde 1922 in München geboren. Auf das Abitur folgte sein Einsatz bei der Luftwaffe als JU-52-Pilot. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er an der TU München Bauingenieurwesen und war daraufhin zunächst an der Entstehung der Tiroler Inntalautobahn beteiligt. Im Folgenden leitete er das Straßenbauamt Traunstein, dann das Straßen- und Wasserbauamt Pfarrkirchen. Von 1967 bis 1971 unterstand Güpner das Straßenbauamt Deggendorf.

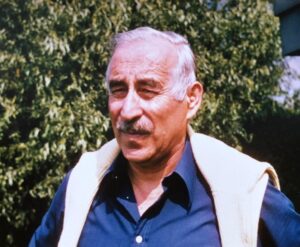

Bruno Güpner im Jahre 1976

Die einstige Reichs- und spätere Bundesstraße 11 verlief von Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) über München, Landshut und Deggendorf nach Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen). Diese wurde in den 1960er Jahren zwischen München und Deggendorf zur B11neu umgestaltet. Das Straßenbauamt Deggendorf war für den Abschnitt zwischen Wallersdorf und Deggendorf zuständig. Im September 1968 wurde mit der Herstellung der 5 km langen Umgehung von Wallersdorf begonnen. Im März 1969 verkündete Bundesverkehrsminister Georg Leber, dass die B11neu zur Autobahn A120 ausgebaut werden soll. Norbert Baier, damals Baurat im Straßenbauamt Deggendorf, erinnert sich an die Reaktion von Bruno Güpner auf diese Aussage des Bundesverkehrsministers: „Schon am nächsten Tag (…) trommelte Güpner (…) seine engsten Mitarbeiter zusammen und eröffnete ihnen, dass er der mit der einbahnigen Ortsumgehung beschäftigten Baufirma den Auftrag gegeben habe, unverzüglich mit dem zweibahnigen, also vierspurigen Ausbau der Ortsumgehung Wallersdorf zu beginnen. Das alles geschah ‚freihändig‘, also ohne die erforderliche öffentliche Ausschreibung.“ (DZ 28.09.2007)

Mit diesem völlig selbstständigen Agieren wollte Bruno Güpner sicherstellen, dass die zukünftig von München kommende Autobahn bei Deggendorf mit der ebenfalls geplanten A3 verbunden werden sollte. Eine Alternative wäre der Verlauf der A120 über Landau sowie Straubing und der Anschluss an die A3 bei Kirchroth gewesen. Güpner handelte im Sinne des Freistaates Bayern, der ebenfalls 1969 die Aufnahme der Verbindung München-Deggendorf in den Ausbauplan für Bundesfernstraßen erreichte. Im Frühjahr 1970 jedoch wurde die vorgesehene Aufstufung des 11 km langen Abschnitts zwischen Wallersdorf und Sautorn zu einer Autobahn vom Bundesverkehrsministerium zurückgenommen. Daher entstand auf Initiative des Deggendorfer Notars Dr. Max Gössl, mit dem Güpner gut bekannt war, ein „Aktionskomitee“ mit dem Titel „Rettet die Autobahn München – Landshut – Deggendorf“. Anfang Juli 1970 sollten eine Sternfahrt nach Wallersdorf sowie dort eine Großkundgebung stattfinden, zu der unter anderem regionale Politiker, die Industrie, der DGB und der ADAC aufriefen. Da Bundesverkehrsminister Leber aber den Baustopp wieder aufhob, sagte man diese Demonstration kurzfristig ab. Im September wurde das vorübergehend einspurig ausgeführte Teilstück Wallersdorf-Sautorn (heute Wallersdorf-West – Plattling-West) für den Verkehr freigegeben und im November 1972 nach dem vierspurigen Ausbau als erster Autobahnabschnitt in Niederbayern eröffnet. Er erlangte damals unter der Bezeichnung „Fünf-Minuten-Autobahn“ überregionale Bekanntheit.

In den folgenden Jahren schritt der Bau der A120 insgesamt – unter anderem in der Folge der Ölkrise von 1973 – nur schleppend voran (DZ vom 21.07.1973: „Autobahn – Ostbayerns Sorge Nummer eins“; DZ vom 19.02.1975: „Nirgends läuft der Autobahnbau so zäh wie bei uns“). Daher setzten sich zahlreiche niederbayerische Politiker der CSU und der SPD für das Projekt ein. 1975 erfolgte die Umbenennung der „A120“ in „A92“. Deren Fertigstellung entwickelte sich wie folgt (heutige Bezeichnung der Autobahnanschlüsse): 1978 wurden die Abschnitte von München-Feldmoching bis Oberschleißheim, von Neufahrn bis Freising-Ost und von Plattling-West bis zum Kreuz Deggendorf dem Verkehr übergeben (Anschluss an die A3: seit 1975 zwischen Deggendorf und Iggensbach, seit 1984 zwischen Straubing und Deggendorf befahrbar). 1980 folgte das Teilstück zwischen Oberschleißheim und Kreuz Neufahrn (Verbindung zur A9). Die Umfahrung von Landshut zwischen Moosburg-Nord und Landshut/Essenbach wurde 1984 eröffnet, 1987 folgten die Abschnitte Freising-Ost – Moosburg-Nord und Landshut/Essenbach – Dingolfing-Mitte, ein Jahr später war das Teilstück zwischen Dingolfing-Mitte und Wallersdorf-West an der Reihe. Mit der Freigabe der Verbindung vom Autobahnkreuz Deggendorf zur Anschlussstelle Deggendorf-Mitte einschließlich der Donaubrücke Fischerdorf war die A92 1991 mit einer Gesamtlänge von 134 km fertiggestellt. In einer 1991 herausgegebenen Broschüre wird betont: „Die A92 ist für Niederbayern deshalb von herausragender Bedeutung, weil sie die industriell und landwirtschaftlich geprägten Produktionszentren in den Regionen Landshut und Donau-Wald sowie die Erholungsgebiete des Bayerischen Waldes mit dem Großraum München verbindet.“ Die A92 ist eine moderne Variante der seit Jahrtausenden im Isartal verlaufenden Verkehrsader zwischen Ober- und Niederbayern. Die ursprüngliche B11 (ca. 300 km) wurde zwischen Deggendorf und Landshut sowie zwischen Moosburg und München durch die A92 ersetzt und jeweils zu einer Staatsstraße abgestuft. Die B11 hat heute nur noch eine Länge von etwa 150 km.

Der 1989 beim Autobahnanschluss Plattling-Nord aufgestellte Gedenkstein erinnert an Bruno Güpner.

Wie verlief das Leben von Bruno Güpner nach seinem Abschied vom Straßenbauamt Deggendorf weiter? Im Auftrag der UNO war er 1971/72 in Thailand sowie 1973 im Jemen als Straßenbau-Berater tätig. 1975 erfüllte er diese Aufgabe – inzwischen als Ministerialrat „Referent für Autobahnbau in der obersten Baubehörde“ – in Liberia, Sierra Leone und Zaire. 1977 kam er während einer Dienstfahrt in der Nähe von Graz bei einem Autounfall ums Leben. Der Verlauf der A92 nach Deggendorf ist tatsächlich – wie auf dem eingangs erwähnten Gedenkstein beschrieben – im Wesentlichen auf Güpners Initiative zurückzuführen. Denn Bundesverkehrsstaatssekretär Karl Wittrock betonte 1972 anlässlich der Streckeneröffnung der „Fünf-Minuten-Autobahn“ Wallersdorf – Sautorn, dass „die elf Kilometer vom seinerzeitigen Straßenbauamtsleiter (…) Bruno Güpner eingemogelt worden“ seien (DZ 07.06.1973).

Florian Jung