Swing und Rock N` Roll – das Tanzcafé Wiedemann

Discos, Clubs und Bars, was wir heute unter „fuadgeh“ verstehen, entwickelte sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkriegs, traf sich die Jugend in Tanzcafés. Inspiriert von „neuen“ amerikanischen Musikgenres, wie Swing oder Rock n‘ Roll, suchten auch die Einwohner und Einwohnerinnen Deggendorfs nach Treffpunkten und da bot sich vor allem ein Café an:

Der Familie Wiedemann gehörte bereits seit 1861 das Haus in der Luitpoldstraße 5. Ursprünglich befand sich dort eine Lebzelterei, eine Lebkuchenbäckerei, in der die Familie, seit sie im Jahr 1899 eine Schankerlaubnis erworben hatte, auch ihren selbstgemachten Honigwein ausschenken durfte. Eine durch den Umbau 1935 entstandene Weinstube bot Platz für ein Klavier und eine Tanzfläche. Angelehnt an das Konzept der Wiener Liedercafés, steigerte sich der Bekanntheitsgrad schnell. Das änderte sich mit dem Zweiten Weltkrieg und der amerikanischen Besatzung; das einstige Tanzcafé musste nun als Kantine herhalten. Ende der 1940er Jahre machte die Kantine wieder Platz für ein Nachtlokal: „Tusculum“, eine neue Bar, eröffnete im Jahr 1949 und das war für Deggendorf etwas ganz Besonderes. Dort konnten Gäste Karten spielen, Wein trinken oder ganz spezielle Cocktails bestellen. Der Barkeeper Fritz Bäumler servierte der Kundschaft zum Beispiel ein exotisches Getränk mit dem Namen „Lufthansa-Cocktail“, der Fluggästen der Lufthansa serviert wurde. Obwohl der Name vielversprechend klingt, bestand der Cocktail nur aus Sekt und Orangen-Aprikosenlikör.

Exklusivität bestimmte auch die Atmosphäre der Bar und lockte Neugierige aus ganz Niederbayern an. Lange Öffnungszeiten, oft bis 3 Uhr nachts, belebten das Nachtleben in Deggendorf und bald war es der Familie Wiedemann möglich das Nachbarhaus zu erwerben, um ein neues Tanzcafé einzurichten. Das als modern geltende Café veranstaltete regelmäßig sogenannte „Tanztees“. Menschen aus Deggendorf und ganz Niederbayern trafen sich in schickem Kleid und Hemd und verbrachten ihre Nachmittage und Abende mit Live-Musik der eigenen Hauskapelle. Bis heute ist das Gästebuch erhalten, in dem sich internationale Spitzensportler, Musiker und Prominente, wie Rita Blumenberg, Max Greger und Franz Josef Strauß eingetragen haben. Das bunte Publikum und die Atmosphäre machten das Café zunächst sehr beliebt und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, doch neue kulturelle und musikalische Interessen der jüngeren Generation machten die Tanzcafés unattraktiv und führten zur Schließung, aber die Konditorei und das Café waren weiterhin geöffnet.

Unter dem Namen „Kaffeehaus Wiedemann“ ist das Lokal auch heute noch in der Deggendorfer Innenstadt zu finden. Nach weitreichenden Renovierungsarbeiten im Außen- und Innenbereich betreibt es seit 2021 die Familie Schwinghammer und verkauft dort süßes Gebäck und Pralinen aller Art. Trotz der grundlegenden Veränderungen bei der Inneneinrichtung und des Erscheinungsbilds hat das Café seinen Charme nicht verloren und die lange Geschichte des Cafés und die Bedeutung für die Region machten es zur Institution in Niederbayern, die von den neuen Besitzern fortgeführt wird.

Lena Bauer

Warum unsere Gesellschaft gerade jetzt die Musik braucht.

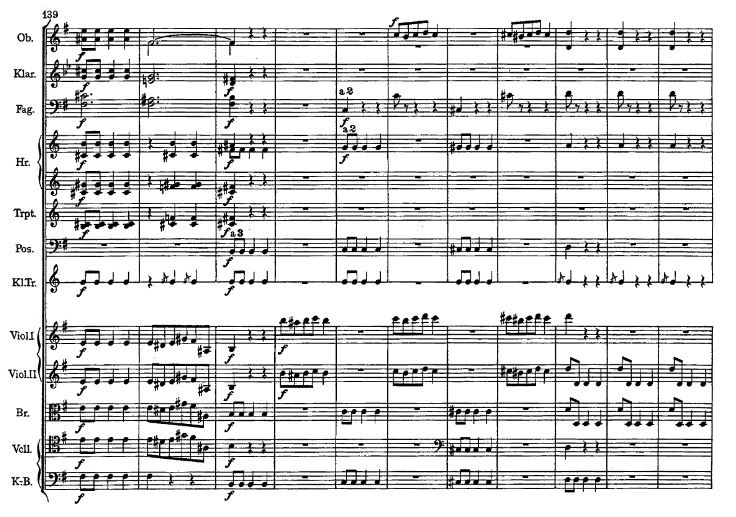

Wenn sich Menschen treffen, um Musik zu machen, ganz egal ob das zwei Menschen sind, eine Blaskapelle oder ein Sinfonieorchester, dann schaffen sie beim Musizieren immer etwas, das größer ist als sie selbst. Denn jede Musikerin, jeder Musiker spielt mit seinem Instrument ja nur eine Stimme. Ein Musikstück besteht aber aus vielen verschiedenen Stimmen. Diese Stimmen laufen nicht einfach nebeneinander her, sie stehen in Bezug zueinander: Mal muss eine Stimme lauter spielen als die andere, mal spielen alle leise, mal alle laut, mal sind die Stimmen gegenläufig, mal sind zwei Stimmen eng verwoben, mal streiten zwei Stimmen miteinander etc. In Musikstücken sind soziale Konstellationen abgebildet: Zuhören, streiten, miteinander sprechen etc. Denn Musik ist immer Dialog; ein Dialog der muszierenden Stimmen. In der Musik findet sich also das Modell einer idealtypischen Gesellschaft in der man sich zuhört (ohne Zuhören keine Musik), in der man aufeinander achtet, in der man streiten kann, aber am Ende immer wieder zusammenfindet. Und genau diese Aspekte, vor allem zuzuhören und aufeinander zu achten, gehen unserer Gesellschaft immer mehr verloren. Und da es ist kein Wunder, sondern nur symptomatisch, dass gerade jetzt in Bayern der Musikunterricht in Grundschulen zusammengestrichen wird.1 Dabei stecken die Fähigkeiten, die das Fundament einer Gesellschaft bilden, in der Musik! Die Musik kann uns, wenn wir wollen, daran erinnern und es uns wieder beibringen, dass es bei jeder Diskussion, bei jedem Streit immer um die Sache gehen sollte. Wenn Musikerinnen und Musiker proben, hört sich das für Außenstehende oft ziemlich hart an: „du spielst unsauber!“, „das war unrhythmisch!“, „spiel doch an der Stelle nicht so laut!“ etc. Das ist alles möglich, weil es nie um die Person geht, sondern weil man sich etwas größerem, der Sache, also dem Musikstück unterordnet. Und deswegen ist die Musik so wichtig für unsere Gesellschaft. Wir müssen wieder lernen zuzuhören!

Christoph Goldstein

1 https://www.sueddeutsche.de/bayern/grundschule-stundenplan-streichung-bayern-anna-stolz-1.6401093

Februar-Rätsel

Der Februar ist normalerweise der kürzeste Monat des Jahres – in Straubing nicht, zumindest, wenn man in der Stadtpfarrkirche St. Jakob eine im Boden eingelassene, eher unscheinbare Steinplatte bemerkt. Es ist ein Gedenkstein für den Priester Paul Windisch. Geboren im oberpfälzischen Schwandorf wurde er Priester der Diözese Regensburg, studierte als „Kleriker“ an der Universität Ingolstadt und wirkte dann als „Prediger“. 1558 wurde er zum Pfarrer in Straubing bestellt, in einer äußerst spannenden Zeit.

Straubing war damals auf dem besten Weg, eine protestantische Stadt zu werden. Vor allem die Führungsschichten, angesehene Ratsherren und wohlhabende Kaufleute, sympathisierten mit den Lehren des Reformators Martin Luther. In den Gottesdiensten standen die Menschen bei der Wandlung demonstrativ auf und drehten sich um, verweigerten die Teilnahme an Prozessionen, protestantische Schriften wurden gedruckt und gelesen, kluge junge Männer nach Wittenberg zum Studium geschickt. Der katholische Stadtherr Herzog Albrecht V., der nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 die Religion seines Landes bestimmen durfte nach dem Grundsatz „Eius regio, cuius religio“ – Wes das Land, des die Religion“, konnte dies nicht dulden. Er schickte daher u.a. in der Fastenzeit 1558 den bekannten Prediger und Jesuitenpater Petrus Canisius in seine „aufmüpfige Stadt“, um die Bewohner wieder zur „alten wahren katholischen Religion“ zurückzuholen.

Petrus Canisius predigt in Straubing, Glasfenster in der Schmidl-Kapelle in der Straubinger Kirche St. Jakob, 1903

Canisius forderte bei seinem Weggang „einen tauglichen Hirten für diese Schafe“. So wurde Windisch das Amt des Pfarrers übertragen – sein Vorgänger hatte sich dem Protestantismus zugekehrt und war aus Straubing verschwunden. Windisch galt als „Muster sehr großer Gelehrsamkeit und katholischer Gesinnung“. Aber auch er konnte offenbar die Straubinger nicht so recht überzeugen, denn am 15. Juni 1562 griff der Herzog zum äußersten Mittel: Er befahl neun führenden Ratsfamilien, entweder dem protestantischen Glauben abzuschwören oder Straubing und das Herzogtum Bayern „binnen acht Tagen“ zu verlassen. Sie fanden Zuflucht in der protestantischen Reichsstadt Regensburg.

Windisch war kein langes Wirken in Straubing vergönnt, wie die Platte aus Solnhofer Stein in der Kirche St. Jakob verrät:

R(EVERENDVS) D(OMI)N(VS)

M(AGISTER) PAVL(VS)

WINDISCH PAROC(HVS)

STRAVB(INGANVS) OB(IIT) A(NN)O M.D.

LXIII. XXXI. FEBR(VARII)

Übersetzt lautet die Inschrift, unter der noch ein abgetretenes Wappen zu erkennen ist:

Der ehrwürdige Herr Magister Paul Windisch, Pfarrer zu Straubing, starb am 31. Februar 1563.

Es wird in der Sekundärliteratur vermutet, dass das Todesdatum mit dem 31. Februar auf den damals gültigen Julianischen Kalender zurückgeht. Diesen am Sonnenlauf orientierten Kalender hatte 45 v. Chr. Julius Cäsar eingeführt. Da sich im Lauf der Jahrhunderte Verschiebungen ergaben, wurde er durch die bis heute gültige Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. 1582 abgelöst. Aber: Auch im Julianischen Kalender war das Jahr in zwölf Monate eingeteilt, mit je einem Schaltjahr alle vier Jahre – und während die anderen Monate 30 bzw. 31 Tage zählten, war auch hier der Februar mit 28 Tagen bzw. 29 Tagen in einem Schaltjahr der kürzeste Monat des Jahres. Wann starb also Windisch wirklich? Weitere schriftliche Aufzeichnungen hierzu gibt es nicht. Vielleicht ist die Lösung „menschlich“: Der Steinmetz hat einen Fehler gemacht und ein X zu viel gemeißelt?

Wer die Steinplatte sehen will: Sie liegt in der Straubinger Stadtpfarrkirche St. Jakob, Pfarrplatz, im Boden, links vom Hochaltar, in der Nähe der Tür zur Sakristei.

Dorit-Maria Krenn

Foto: Peter Schwarz

Lehm ist der neue Beton – neue Tendenzen im regionalen Bauen

Die Bauindustrie ist – je nach Berechnung – für 40-60 % aller klimaschädlichen C0²-Gase verantwortlich und damit weltweit Treiberin des Klimawandels. Um den Bedarf an rund 700.000 Wohnungen in Bayern bis zum Jahr 2030 klimagerechter zu befriedigen, geht es nun vermehrt um Sanierungen, Umbau oder Ergänzungen zum vorhandenen Baubestand. Dafür stehen jetzt schon kalt gepresste Ziegel aus recyceltem Ziegelschutt, industriell vorproduzierte Lehmbauplatten, Stampflehmwände, Holz-Lehm-Hybriddecken oder ein neues Heizsystem mit einer „Papierheizung“ unter flachen Estrichziegeln als kostengünstigere Alternative zur Wärmepumpe zur Verfügung. Für viele Architektinnen und Architekten, aber auch (Um-)Bauwillige sind das positive Neuigkeiten.

Es gibt also schon jetzt Lehmbausysteme, mit denen sich ökologisch und nachhaltig bauen und sanieren lässt im Sinne einer ressourcensparenden Kreislaufwirtschaft, die ja schon Jahrtausende vorher weltweit üblich war – mangels anderweitiger Alternativen. Lehm ist ein gesunder Baustoff mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung, die Schimmelbildung verhindert. Er ist eine ideale Ergänzung zum modernen Holzbau oder zu Renovierungsarbeiten im Bestand. Lehm neutralisiert Luftschadstoffe und Gerüche, reduziert das Beschlagen von Fensterscheiben, bietet durch seine hohe Rohdichte besten Schallschutz. Er kühlt im Sommer und speichert im Winter optimal die Wärme. Die früher sehr hohen Brennkosten wegen der Brenntemperaturen über 1.000 Grad sind bei kalt verarbeiteten Trockenbau-Fertigprodukten zu vernachlässigen. Lehm hat eben überhaupt keine Brennkosten oder Brenntemperaturen, solange er nicht zu Ziegel gebrannt wird. Im Stile der römischen Hypokaustenheizungen lassen sich heute wasser- oder elektrisch geführte Systeme mit Lehm einbauen, Lehmputze ohne Spezialfirmen auch von den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern selber verarbeiten. Für individuelle Farbgestaltungen stehen auf Basis natürlicher Tonfarben Lehme und Edelputze zur Verfügung.

Etwas völlig Neues sind keramische Estrichziegel mit Heizpapier, die sich mit einer sehr geringen Aufbauhöhe unter 2 cm mit selbst produzierter Solarenergie als Fußbodenheizung betreiben lassen. Im Vergleich zu konventionellen, wassergeführten Systemen hat dieses Verfahren eine schnelle Reaktionszeit, es ist nicht so träge und langsam und lässt sich auch für Decken und Wände auf beliebigen Untergründen im umgenutzten Altbau verwenden. Weltweit bestehen rund ¾ aller Bauten aus Lehm – schön, dass es jetzt für die anstehenden Themen in Zeichen des Klimawandels moderne Baustoffe auf Basis des alten Wissens in industrieller Fertigung und Kombination mit regenerativer Energieerzeugung zur Verfügung stehen.

Helmut Wartner

Foto: Markus Stenger

Abtrittanbieterin – ein ausgestorbener Beruf

Die Toilettenkultur, was öffentliche Toiletten angeht, ist in jedem Land unterschiedlich ausgeprägt: In Japan sind die öffentlichen Bedürfnisanstalten, das ist der Fachbegriff, Wohlfühlorte, bei uns in Europa eher, nun ja, meistens zumindest keine Wohlfühlorte, um es diplomatisch zu formulieren.

Im alten Rom gab es ca. 150 öffentliche Toiletten, sogar mit Wasserspülung, aber weil Europa durch die Völkerwanderung völlig umgekrempelt wurde und zivilisatorisch mehrere hunderte Jahre zurückgeworfen wurde, dauerte es bis weit ins 19., Jahrhundert bis die Menschen wieder auf die Idee kamen, öffentliche Toiletten einzurichten. In Berlin gab es zum Beispiel erst nachdem eine Kanalisation gebaut wurde, Mitte des 19. Jahrhunderts erste solcher öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Und früher? Früher, im Mittelalter beispielsweise, war es üblich sein „Geschäft“, ganz gleich jeglicher Art, auf der Straße, an Mauern, an Treppen oder in Hinterhöfen zu erledigen. Erst im 18. Jahrhundert änderte sich das. Die Behörden gingen gegen den Gestank vor und von da an stand es unter Strafe sein „Geschäft“ öffentlich zu erledigen. Aber wie sollten sich die Menschen nun helfen? Wo sollten sie denn aufs Klo gehen, wenn sie mal mussten?

Es dauert nicht lange, da boten Abtrittanbieterinnen ihre Dienste an. Ein völlig neues Geschäftsmodell! Sie hatten einen Eimer dabei und einen besonders weiten Umhang, unter dem die Menschen schlüpften, um sich ihrer Notdurft zu entledigen. Aber da es im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr öffentliche Toiletten gab, war dieser Beruf bald vom Aussterben bedroht.

Christoph Goldstein

Foto: https://www.flickr.com/photos/seniju/9397603812

Das „Hinterglaseum“ – Ein „Museumsjuwel“ im Bayerischen Wald

Die meisten Menschen werden mit dem Namen des Bayerwalddörfchens Raimundsreut, in der Nähe von Freyung gelegen, wenig anzufangen wissen. Bei Kennern der Hinterglasbildmalerei verhält es sich diesbezüglich jedoch völlig anders: Sie wissen, dass sich in dem kleinen Dorf im Bayerischen Wald etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eines der bedeutendsten Zentren der Hinterglasbildmalerei in Bayern und darüber hinaus entwickelte. Die Raimundsreuter Bilder waren äußerst gefragt, und zwar im gesamten süddeutschen Raum, in Böhmen und Österreich. In der Blütezeit, etwa in den 1820er Jahren, produzierten die Raimundsreuter Maler bis zu 40 000 Bilder im Jahr. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts beendeten die neuen Techniken des Öldrucks und der Fotografie die Erfolgsgeschichte der Hinterglasbilder.

Sammler werden auf die Bilder aufmerksam

Einige Jahrzehnte gerieten die Bilder in Vergessenheit. Doch dann erlebten sie eine Renaissance, und zwar durch Sammler. Die Hinterglasbilder entwickelten sich zu sehr gefragten Sammel- und auch Forschungsobjekten. Dieser Trend hält bis heute an. Auch in Raimundsreut selbst besann man sich der alten Maler-Tradition. Es bildete sich der Verein „Freunde und Förderer des Raimundsreuter Hinterglasbildes“. Man machte sich auf die Suche nach originalen Raimundsreuter Hinterglasbildern und hatte dabei Erfolg. Doch wohin mit den Schätzen? Jahrzehntelang präsentierte die rührige Vereinsvorsitzende Josefine Nußhart in ihrem Privathaus in Raimundsreut den in der Zwischenzeit auf beachtliche Größe angewachsenen Bilderfundus. Aber letztlich war klar, dass der Anbau eines Privathauses keine angemessene Umgebung war für solch einen einmaligen und zudem wertvollen Bilderschatz.

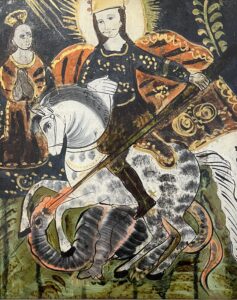

Bild des Hl.Georg. Raimundsreut, ca. um 1780. Das wertvolle

Hinterglasbild stammt aus der Sammlung, die das Ehepaar Ludwig und Edith Riedl aus Fürstenzell dem „Hinterglaseum“ als Dauerleihgabe zur

Verfügung stellte.

Das „Hinterglaseum“ – Ein neues Museum mit ungewöhnlichem Konzept

Ein neues Museum musste her. Schließlich fand man in Schönbrunn am Lusen im ehemaligen Schulgebäude geeignete Räumlichkeiten. Dort entstand nun ein kleines, aber ausgesprochen feines Museum mit ungewöhnlichem Konzept. Die Besucher sollten nicht mehr nur entlangflanieren an einer Vielzahl von Bildern, sondern sie sollten eintauchen in die „Erlebniswelt Hinterglasbild“. So werden die Besucher nach Betreten des Museums durch eine „Zeitspirale“ auf eine Zeitreise geschickt, die sie zurückversetzt in die Entstehungszeit der Bilder, also etwa in das Jahr 1750. Auf raffinierte, häufig interaktive Weise erschließen sich den Besuchern nun die Geheimnisse der Raimundsreuter Hinterglasbildmalerei.

Der Einfluss Raimundsreuter Bilder auf die Künstler des „Blauen Reiter“ als Clou des Museums

Besonders stolz sind die Initiatoren des Museums in Schönbrunn am Lusen auf ein wissenschaftliches Ergebnis ihrer Arbeiten: Der Einfluss der Raimundsreuter Hinterglasbildmalerei auf Künstlergrößen wie Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und Franz Marc war noch bedeutsamer als bisher in der Forschung angenommen wurde. In dem berühmten Almanach „Der Blaue Reiter“, der Programmschrift der gleichnamigen Künstlergruppierung, sind gleich mehrere Raimundsreuter Hinterglasbilder abgebildet, und zwar sehr prominent platziert. Das Museum kann auch eindeutig belegen, dass Gabriele Münters Frontispiz-Bild im Almanach sich zweifelsfrei sehr eng an ein Raimundsreuter Bild anlehnt. Gabriele Münter hatte sich dieses als Vorlage genommen.

Der Clou des Museums ist die Darstellung des Einflusses der Raimundsreuter Hinterglasmalerei auf Künstlergrößen wie Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und Franz Marc. Auf der linken Seite sieht man zusätzlich noch Bilder von modernen Hinterglaskünstlerinnen und -künstlern, die die Geschichte der Hinterglasbildmalerei in die Gegenwart herein verlängern. Foto: Florian Eichinger

Äußerst großzügige Dauerleihgabe an das „Hinterglaseum“

Mit weit über 100 Originalen konnte das kleine Museum bisher schon einen beachtlichen Bestand aufweisen. Aber dieser wird jetzt noch erheblich aufgestockt. Das Ehepaar Ludwig und Edith Riedl aus Fürstenzell sammelte schon lange Zeit Hinterglasbilder. Und das durchaus ambitioniert, mit beachtlicher Fachkenntnis und beträchtlichem finanziellem Engagement. Nachdem sie beide im Jahr 2002 Mitglied im Verein „Freunde und Förderer des Raimundsreuter Hinterglasbildes“ geworden waren, fokussierten sie ihren Sammelschwerpunkt auf Raimundsreuter Bilder. Das Ehepaar Riedl wollte nun, dass ihre Bilder im „Hinterglaseum“ einmal eine neue Heimat finden sollten. Als Ludwig Riedl im Juli 2023 starb, kam die Sammlung als Dauerleihgabe an das Hinterglaseum. Nach dem Tod von Edith Riedl werden die Bilder dann endgültig in den Besitz des Vereins übergehen. Die Sammlung des Ehepaars Riedl umfasst insgesamt 98 Bilder. Darunter befinden sich herausragende Exemplare Raimundsreuter Bilder aus der Zeit um 1770 sowie zahlreiche wertvolle Spiegel- und Goldschliffbilder. Damit darf sich das „Hinterglaseum“ nun rühmen, eine der bedeutendsten Sammlungen an Raimundsreuter Bildern überhaupt zu besitzen.

Adresse: Nr. 5. Schönbrunn am Lusen; Tel.: 08558/798

Die je nach Saison variierenden Öffnungszeiten sind der Homepage des Hinterglaseums zu entnehmen: https://www.hinterglaseum.de/aktuelles

Gerhard Ruhland

Fotos: Gerhard Ruhland und Florian Eichinger

Geschichten wie aus der Zeit gefallen

Die „Adam-Anni“ betrieb in den 1950er Jahren einen Kramerladen in Grainet und schrieb all die Geschichten auf, die ihr die Kunden im Laufe der Jahre erzählten. Daraus verfasste sie Kurzgeschichten in Mundart, die nun wieder aufleben. Tochter Brigitte Hannig trägt sie bei Lesungen vor und will damit das Erbe ihrer leider viel zu früh verstorbenen Mutter bewahren. Die Freude an Kunst und Kultur ging auch ihr in Fleisch und Blut über. Brigitte Hannig hat sich als Kunstmalerin im Unteren Bayerischen Wald einen Namen gemacht und auch ihr Sohn wiederum, Annis’ Enkel Florian Hannig, ist als freiberuflicher Musiker und Maler aktiv.

Brigitte Hannig liest gerne die Geschichten ihrer Mutter Anna vor.

Doch was ist das Besondere an den Geschichten der Adam-Anni? Da wäre zunächst einmal die Sprache. Im Dialekt hat Anna Maciejewski, geb. Göttl, all die skurrilen, witzigen und teils auch derben Geschichten, die sich auf den Höfen rund um Grainet abgespielt haben, niedergeschrieben. Darunter sind zahlreiche Wörter, die selbst eingefleischte Waidler heute kaum mehr verwenden. Weil sie tagsüber im Geschäft stand, konnte Anni ihrem Hobby nur abends nachgehen. Sie schrieb, oder besser kritzelte, ihre Texte also häufig im Liegen in kleine blaue Schulhefte. Die meisten davon haben Brigitte Hannig und ihr Mann Ruppert im Laufe der Jahre entziffert und neu niedergeschrieben. Doch ein paar Schätze schlummern noch in den blauen Heften. Und zuletzt wäre da der „Schmä“ der Adam-Anni. Sie erkannte sofort den Unterhaltungswert der ihr zugetragenen Geschichten und setzte womöglich noch die ein oder andere Pointe drauf.Heute freilich kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass eine frischgebackene Witwe in der Geschichte „Billige Söckl“ so wenig Geld hatte, dass sie sogar bei den Socken, mit denen sie ihren Ehemann zu Grabe tragen lassen wollte, arg sparen musste.

Was die Adam-Anni hinterlassen hat, sind kostbare Einblicke in einen Alltag, der nur wenige Jahrzehnte zurückliegt und dennoch wie aus der Welt gefallen scheint. Es sind Geschichten über die harte Arbeit auf den Höfen, von Frauen, die häufig viele „Mäuler zu stopfen“ hatten, von Buben, die ins Rottal ziehen mussten, um etwas Geld zu verdienen und dort vor lauter „Zeitlang“ nach ihrem geliebten Woid fast eingingen. Es klingt wie erfunden – doch all das war real bis allmählich der wirtschaftliche Aufschwung auch den Bayerischen Wald erfasste.

Manuela Lang

Fotos: Manuela Lang

Die echte Mehlbeere (Sorbus aria) ist der Baum des Jahres 2024

Angesichts zunehmender Trockenheit wundert es nicht, dass eine Baumart jetzt als sog. Zukunftsbaum für die Stadt die Auszeichnung Baum des Jahres 2024 erhielt: die Mehlbeere. Sie verdankt ihren Namen höchstwahrscheinlich der früheren Verwendung der ein bis eineinhalb Zentimeter großen rundlich-ovalen orange bis scharlachroten Früchte als Mehlersatz in Notzeiten, um z.B. Früchtebrot zu backen. Auch Essig oder Branntwein lässt sich nach dem Pressen mit Zuckerzusatz aus ihnen gewinnen.

Der zwischen 10 und 15 m hohe Baum, der ein Alter von 150 bis 200 Jahren erreichen kann, klettert in bergigen Landschaften bis über 1500 m Höhe. Er liebt v.a. sonnige Standorte mit wenig Konkurrenz, Waldränder, Heiden, Mager- und Trockenrasen und sogar Felsblockhalden. So verwundert es nicht, dass sich die Mehlbeere auch vergleichsweise gut in Städten auf kalkreichen Böden entwickelt – wenn der Baum genug Platz hat. Und ihm nicht großzügiger Streusalzeinsatz empfindlich zusetzt. Doch warum ist der Baum so trockenheitsresistent? Der silbergraue Haarfilz der Blattunterseiten reflektiert die Sonne und kann so die Verdunstung merklich herabsetzen.

Neben dem Einsatz für Lawinenschutzwälder wird die Mehlbeere zunehmend auch aus Naturschutzgründen gefördert. Denn Vögel wie die Drosseln, Dompfaffen oder Seidenschwänze lieben die Früchte und tragen ebenso zu ihrer Verbreitung bei wie Mäuse und Wildschweine. Die wohlriechenden weißen schirmrispigen Blütenbüschel dieses Rosengewächses ziehen sehr zur Freude der zunehmenden Zahl von Stadtimkern zahlreiche Insektenarten an. Auch die goldgelbe Herbstfärbung der Früchte und Blätter ist eine Augenweide. Das sehr harte helle Holz mit rotbraunem Kern verwenden Kenner gern für Drechsel- und Schnitzarbeiten. Es eignet sich auch gut für stabile Werkzeugstiele oder Holzfässer.

Eine Besonderheit ist, dass die Mehlbeere gerne von der Stadt aufs Land zieht: d. h. sie verwildert. Und kreuzt sich dort mit der Verwandten Eberesche, Elsbeere und sogar der Apfelbeere (Aronia) oder Kulturbirne. Diese Bastarde sind meist steril, weil die Entwicklung zur befruchtungsfähigen Eizelle blockiert ist. Doch die Bestäubung der Blüte ohne nachfolgende Befruchtung kann solchermaßen blockierte Eizellen umstimmen. Und so entstehen wieder keimfähige Samen. Es sind auf natürliche Weise geklonte Pflanzen – völlig identisch mit ihrer Mutterpflanze. Vielleicht lassen sich aus den über 30 Mischwesen eines Tages auch die Arten herauslesen, die den Launen des Klimawandels noch erfolgreicher trotzen. So wie einst am Ende der letzten Eiszeit, als die Mehlbeer-Hybriden in Jahrzehnten der Insektenarmut auch große Standortvorteile hatten: weil sie nicht bestäubt werden mussten. Eine dieser Hybriden stammt aus Skandinavien: Die schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), die sogar ein sogenannter Tripel-Bastard ist: eine Kombination aus Eberesche, Mehl-, und Elsbeere. Einen bis zu 4 m hoher Strauch mit diesen drei Zutaten bildet auch die Unterart der Donau-Mehlbeere (S. danubialis), die neben dem Altmühl-sogar im Vilstal vorkommt.

Vielleicht führt die aktuelle Auszeichnung dazu, dass Kommunen und Privatleute den Baum aufgrund seiner Vorzüge auch vermehrt in Niederbayern und rund um Landshut als attraktiven kleinkronigen Baum pflanzen.

Helmut Wartner

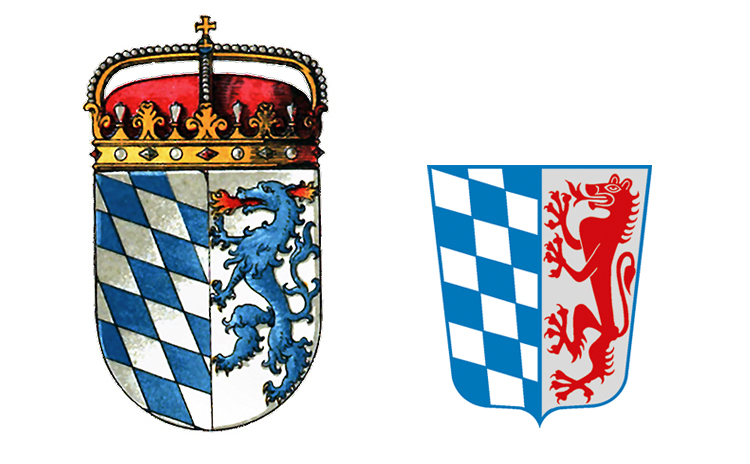

Zuagroaster Panther – Das Wappen des Bezirks Niederbayern

Seit wann gibt es überhaupt Wappen? Im Mittelalter versteckten sich berittene Krieger immer häufiger hinter Helmen, Rüstungen und Schilden. Und so war es im Getümmel einer Schlacht gar nicht so einfach, Freund und Feind auseinanderzuhalten. Nach und nach ersann man Symbole an denen man schnell erkennen konnte, wer auf welcher Seite stand. Dafür war die große Fläche eines Schildes wie gemacht. Allmählich verzierte man die Schilde mit prunkvollen Wappen. Das Wappen war, so wie heute das Autokennzeichen, ein Zeichen, wo man herkam. Es war das Erkennungsmerkmal von Grafen, Adelshäusern und Königen und diente später vor allem der Repräsentation bei Turnieren und auf dem politischen Parkett. Die Staufer erkannte man beispielsweise an drei schwarzen Löwen auf gelben Grund und die Wittelsbacher an den weiß-blauen Rauten.

Wo kommen die Rauten her?

Die Wittelsbacher herrschten fast 700 Jahre über Niederbayern. Das ist auch der Grund, warum die Rauten der Wittelsbacher Eingang in das Wappen des Bezirks Niederbayern gefunden haben. Die Rauten haben sich die Wittelsbacher aber gar nicht selbst ausgedacht. Ursprünglich erkannte man an den weiß-blauen Rauten die Grafen von Bogen: Albrecht III von Bogen geriet Ende des 12. Jahrhunderts mit Ludwig dem Kelheimer in Streit. Der war weit nicht so mächtig wie Albrecht, hatte aber den Kaiser auf seiner Seite. Bald darauf starb Albrecht. Ludwig heiratete seine Witwe Ludmilla und verleibte sich so die Gebiete und das Wappen der Grafen von Bogen ein, deren Linie mit Adalberts jüngstem Sohn 1242 ausstarb. Seit dieser Zeit ist das Wappen der Wittelsbacher weiß-blau.

Und der Panther?

Wie kommt nun der Panther aufs Wappen? Der Panther ist eigentlich gar nicht aus Bayern. Er ist ein „Zuagroaster“. Ursprünglich stammt er aus Kärnten. Die Spanheimer, ein altes Adelsgeschlecht aus dem Rheinland, kamen im 11. und 12. Jahrhundert durch geschickte Heiratspolitik zu großen Besitzungen in Altbayern und Kärnten. Im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts teilte Engelbert II das Herrschaftsgebiet unter seinen drei Söhnen auf. An seinen jüngsten Sohn Rapoto I fielen die Gebiete in Niederbayern. Er errichtete 1120 die Burg Ortenburg und nannte sich von da an Graf von Ortenburg. Sein Sohn Rapoto II konnte die Ländereien derart erweitern, sodass die Ortenburger Anfang des 13. Jahrhunderts den Wittelsbachern überlegen waren. Nachdem ein Wittelsbacher 1208 Philipp von Schwaben, den Anwärter auf die Kaiserkrone, hinterlistig ermordet hatte, verloren die Wittelsbacher auch noch die Pfalzgrafenwürde an die Ortenburger. Aber schon bald darauf hatten es die Wittelsbacher durch kluge Heiratspolitik, Kauf, kriegerische Auseinandersetzungen und begünstigt durch Erbstreitigkeiten im Hause Ortenburg geschafft, die Vorherrschaft über das Herzogtum Bayern zu erringen.

Wappen im 20. Jahrhundert

Ungefähr 700 Jahre später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, überlegte man für die bayerischen Kreise, Vorläufer der heutigen Bezirke, je ein repräsentatives Wappen einzuführen. Der Heraldiker Otto Hupp hat für den Kreis Niederbayern sogar ein Wappen entworfen, das dem heutigen gar nicht so unähnlich ist. Daraus wurde aber erst 1956 etwas: Der Landshuter Maler Franz Högner überarbeitete den ursprünglichen Entwurf und seitdem erinnern uns die blau-weißen Rauten und der rote Panther an die Zeit, in der die Wittelsbacher mit den Ortenburgern um die Vorherrschaft in Niederbayern gerungen haben.

Im großen bayerischen Staatswappen symbolisiert der blaue Panther Altbayern, das Wappen des Bezirks Niederbayern ziert aber ein roter Panther. Das liegt daran, dass die Ortenburger zwei Panther hatten: Einen blauen für ihre oberbayerischen Ländereien und einen roten für die niederbayerischen Besitzungen.

Christoph Goldstein

Bestandserhalt statt Abriss ist das Gebot der Stunde

In Deutschland entstehen jährlich 230 Millionen Tonnen Bauschutt. Das entspricht 55% aller deutschen Abfälle und 90 % aller Rohstoffe, die jährlich bei uns abgebaut werden. Theoretisch ließen sich mit diesem Abfall sogar mehr als die jährlich von der Bundesregierung angestrebten 400.000 Wohnungen errichten!

Deshalb verwundert es nicht, dass die Gruppe „Architects for Future“ jetzt einen Abrissatlass veröffentlicht hat (www.abriss-atlass.de), der auch für Niederbayern erste Objekte auf einer interaktiven Landkarte darstellt: zwei Häuser in der Seligenthaler Straße in Landshut, das „Buchner Haus“ der Bahnhofstraße in Passau oder das vom Abriss bedrohte 1920 errichtet Gewerbegebäude am Stadtplatz in Osterhofen. Dem Investor war zum Kauf bekannt, dass es ich dabei um einen Teil eines denkmalgeschützten Ensembles handelt. Trotzdem will er das Gebäude zugunsten einer Tiefgarage abbrechen.

Im Lichte der immer noch weit verfehlten Ziele zur Einsparung von CO² rückt auch die sogenannte „graue Energie“ immer deutlicher ins Zentrum: in diesem Fall die gespeicherte Energie vorhandener Gebäude. Deshalb setzen aktuell eine Vielzahl von Architektinnen und Architekten auf Reparatur und Umnutzung statt Abriss. Der deutsche Pavillon auf der Architekturbiennale und eine Ausstellung in Berlin fordern eine neue Baukultur unter dem Titel „The great Repair“: 40 vorbildliche Projekte widmen sich dem neuen Leitbild der kreativen Weiter- und Wiederverwendung. Vom Hochhaus zum Krankenhaus oder Studentenheim. Verlassene Kaufhäuser zu Tanzschulen, Fitnessclubs oder Bibliotheken.

Der Baukulturbericht 2023 der Stiftung Baukultur (https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/content/publikationen/BBK_BKB-22-23-D.pdf) spricht deshalb sogar von goldener Energie und Emissionen, die in vorhandenen Gebäuden gespeichert sind und fordert zudem: „Bauwerke sollten so geplant werden, dass spätere Nutzungsänderungen und Umbauten möglichst einfach und klimaverträglich umgesetzt werden können. Gerade die öffentliche Hand sollte dabei ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und z.B. die Vergabekriterien im Sinne der Nachhaltigkeit und des Bestandserhalts anpassen. Auf dem Land sollte der Erhalt und die kreative Umnutzung der z. T. leerstehenden Ortskerne Standard sein. Anstatt immer neue phantasielose Neubaugebiete an den wuchernden Ortsrändern auszuweisen.“

Im Landkreis Landshut tobt gerade eine intensive Diskussion um den bereits vom Kreistag beschlossenen Abbruch der Realschule Vilsbiburg – einem der herausragenden Beispiele des Beton-Brutalismus (d.h. aus sichtbar belassenem Beton) der 1960er Jahre, für den sich aber immer wieder begeisterte Architekten und ehemalige Schüler in Leserbriefen erwärmen können. Innerhalb kurzer Zeit haben sich über 3000 Menschen im Netz für einen Aufruf des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) zum Erhalt der Schule ausgesprochen.

Ein wesentlicher Punkt sind dabei aber immer die Kosten für einen Neubau im Vergleich zur Sanierung eines Altbaus. Der Neubau ist etwa 30 Millionen teurer als die Sanierung der bestehenden Schule. Dabei ist die CO²-Einsparung noch gar nicht eingerechnet. Wenn man berücksichtigt, dass Teile der Schule erst vor 10 Jahren generalsaniert wurden bzw. in einem tadellosen Zustand sind, dann erscheint die Entscheidung für den Abriss mehr als unverständlich.

Der BDA veranstaltet am 16. Januar zum Thema „Umbau statt Abriss – Perspektiven für Bayerns Schulen“ eine Veranstaltung im Landshuter Salzstadl – u.a. zusammen mit dem Kabarettisten Hans Well. Ob sich der Stadtrat von Vilsbiburg und der Kreistag im Landkreis Landshut mit dem Landrat an der Spitze noch umstimmen lassen? Noch wäre es nicht zu spät, umzukehren…

Helmut Wartner

Foto: Alexander Bernhard