Wie die Archäologie nach Niederbayern kam

Eine seltene jungsteinzeitliche Bestattung bei Eichendorf, eine bajuwarische Prinzessin bei Bad Füssing, eine keltische Situla von Irlbach oder ein bajuwarischer Reiterkrieger von Bayerbach bei Ergoldsbach – das sind nur einige der archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahre in Niederbayern. Sie stehen beispielhaft für eine Vielzahl von Funden die bei archäologischen Ausgrabungen in nahezu allen Gemeinden des Bezirks geborgen werden. Wie aber kommt es zu dieser reichen Geschichte des bayerischen Unterlandes, dieser fast schon unglaublichen Häufung bedeutender archäologischen Fundstellen? Und wann fanden eigentlich die ersten archäologischen Ausgrabungen in Niederbayern statt?

Im Vergleich aller sieben bayerischen Regierungsbezirke fanden die Menschen der Vorgeschichte in Niederbayern die besten Lebensbedingungen. Viel mehr als dies heute der Fall ist, waren unsere Vorfahren zum Leben und Überleben auf die naturräumlichen Grundlagen ihrer Heimat angewiesen. Als Jäger und Sammler suchten sie, dem Jagdwild auf seinen jährlichen Wanderungen folgend, gerne Schutz unter Felsdächern und in Höhlen. Als Ackerbauern und Viehzüchter benötigten sie gute, fruchtbare Böden und auch in trockenen Jahren ausreichend Niederschlag. Während die Jäger und Sammler der Eiszeit im Altmühltal fündig wurden, errichteten Jahrtausende später die ersten Bauern Mitteleuropas die ältesten Dörfer Bayerns auf den ertragreichen Böden des Gäubodens und des niederbayerischen Hügellandes.

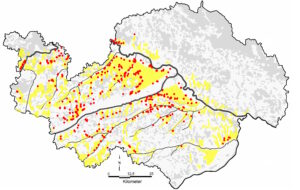

Dörfer der ersten Bauern in Niederbayern um 5.200 v. Chr. Gelb sind die besonders fruchtbaren Lössböden auf der Karte eingetragen.

Im gemäßigten Klima Niederbayerns gediehen nicht nur Emmer, Einkorn und Dinkel prächtig. Die Gegend bot ihren Bewohnern auch Anschluss an die Fern- und Handelswege der Vorgeschichte, die Flüsse: Altmühl, Laber, Isar, Vils und Rott erschließen das Niederbayerische Hinterland und verbinden es mit der wichtigsten Ost-West-Achse zu jenen Zeiten, der Donau. Über sie erhielten die Bewohner Niederbayerns Kontakt zu den archäologischen Kulturen des Südostens und Westens und damit zu Innovationen wie dem Rad, der Metallverarbeitung und vielem mehr. Diese reiche Vergangenheit Niederbayerns blieb lange im Dunkel. Erst im 19. Jahrhundert begannen die ersten Pioniere der Archäologie – Lehrer, Pfarrer, Militärs und Adelige – mit Ausgrabungen in Niederbayern. Ihren frühen Entdeckungen ist es geschuldet, dass zahlreiche archäologische Kulturstufen heute den Namen niederbayerischer Orte tragen. So z.B. die jungsteinzeitliche Altheimer Kultur (Altheim Gem. Essenbach, Lkr. Landshut), die Münchshöfener Kultur (Münchshöfen, Gem. Oberschneiding, Lkr. Straubing-Bogen) oder die Gruppe Oberlauterbach (Oberlauterbauch, Gem. Rottenburg a.d. Laaber, Lkr. Landshut). Welch reiche Geschichte in den Böden des bayerischen Unterlandes schlummert, zeigte sich im vollen Ausmaß ab den 1970er Jahren.

Zunahme der bekannten archäologischen Fundstellen (rot) im Raum Altdorf- Ergolding – Altheim (Lkr. Landshut) vom Jahr 1960 bis in das Jahr 2022 (Karte 1960: J. Driehaus, Die Altheimer Gruppe (Mainz 1960); Karte 2022: Th. Richter, Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung & Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege).

Damals bereiteten zahlreiche Großprojekte dem einst landwirtschaftlich geprägten Niederbayern den Weg zur heutigen prosperierenden Rregion. Eines dieser Projekte war der Bau der Bundesautobahn A92 von München nach Deggendorf. Luftbilder zeigten, dass in der vorgesehenen Autobahntrasse eine Vielzahl archäologischer Fundstellen zu finden sein wird. Daher begannen die Archäologen bereits vor Beginn des Baus, die Trasse zu untersuchen. Im Rahmen dieser Untersuchungen entdeckten sie zahllose Fundstellen vom Steinzeitdorf bis zum römischen Friedhof. Spätestens seit diesen Grabungen wissen wir, dass das fruchtbare Niederbayern ab dem 6. Jahrtausend vor Christus zu den kulturellen Zentren Mitteleuropas gehörte.

Thomas Richter

„Unbeschwerter Frohsinn“: das Straubinger Volksfest 1949

Für Deutschland war der 23. Mai 1949 ein entscheidendes Datum: Das Grundgesetz wurde verkündet und die Bundesrepublik gegründet. Lokalgeschichtlich könnte man für Straubing auch den 13. August 1949 benennen: als deutliches Zeichen für eine bessere Zukunft nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Stadt, die zu einem Viertel zerstört worden war und zu ihren 28.000 Einwohnern noch bis 14.000 Evakuierte, Flüchtlinge, Vertriebene, Displaced Persons aufgenommen hatte. Denn an diesem Tag begann das Volksfest und zwar nicht winzig klein und „ohne Bierausschank“, wie 1946, oder unter Lebensmittelknappheit und Holzmangel leidend wie 1947. Das Volksfest vor 75 Jahren galt und gilt als erstes „wahres“ Volksfest nach dem Zweiten Weltkrieg – so wie man auch in München das von 1949 als „erstes offizielles Oktoberfest“ bezeichnet, obwohl bereits seit 1946 „Herbstfeste“ stattgefunden hatten. Und das Straubinger Volksfest war „kein gewöhnlicher Rummelplatz“, sondern es hatte sich seit seiner Gründung als Landwirtschaftsfest für Niederbayern im Jahr 1812 zum zweitgrößten Volksfest Bayerns entwickelt.

„Fest der Heimat“

Schon allein die umfangreiche Festbeilage des „Straubinger Tagblatts“ signalisierte, dass das Volksfest 1949 ein großes Ereignis werden würde. Zugleich war sie ein geschickter Schachzug des Verlegers Dr. Georg Huber: Seine Zeitung durfte am 12. August 1949 zum ersten Mal nach dem Krieg wiedererscheinen, da die amerikanische Militärregierung nun endlich die Pressefreiheit erlaubt hatte. Diese erste Ausgabe samt Festbeilage war kostenlos – und trug sicher zum überaus erfolgreichen Neustart des „Straubinger Tagblatts“ bei. Auch sein Konkurrent Dr. Hans Kapfinger, der die „Niederbayerischen Nachrichten“ herausgab, veröffentlichte eine Festzeitung, in der bewusst „zum Fest der Heimat“ aufgerufen wurde: „Alles haben wir verloren. Das Reich ist zerfallen. … Unser Land ist zerstückelt, gevierteilt. Unsere Grenzen sind nicht gesichert. Staatsrechtlich gesehen sind wir ein Niemandsland … Die Zeiten sind ernst. Und doch ist uns eins geblieben: die Heimat.“ Das Volksfest sollte in der Bevölkerung wieder Selbstbewusstsein und Stolz wecken, die Besinnung und Beschränkung auf die Heimat schloss aber auch eine Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit aus: „Die Lieder der Heimat werden erschallen, und unsere Seelen werden froh und frei werden.“ In diesem Sinne führte man auch den in der NS-Zeit zum ersten Mal verwendeten Namen „Gäuboden-Volksfest“ weiter.

Ernst Feldbausch, städtischer Organisator des Festes, beim Dirigieren im Bierzelt, 21. August 1949 (Stadtarchiv Straubing Allgemeine Fotosammlung)

Das Festprogramm gestaltete man in gewohnter Weise, d. h. wie es sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert hatte. Nach wie vor war es ein Landwirtschaftsfest, das ein gemeinsames Fest von „Stadt und Land Hand in Hand“ sein sollte. Finanziell und ideell stark unterstützt vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie von der Regierung von Niederbayern und Oberpfalz stellten die Stadtverwaltung und der Bayerische Bauernverband eine große landwirtschaftliche Lehr- und Leistungsschau auf die Beine. Sie informierte über Saatzucht und Obstbau, umfasste Rinder-, Pferde-, Schweine-, Ziegen-, Kaninchen-, Fischerei-, Geflügel-, Hunde-, Landmaschinenausstellungen, prämierte herausragende Tiere und Produkte, ehrte treue Dienstboten und Arbeitsjubilare. In der neu errichteten Gewerbehalle zeigten einheimische Handwerker und Gewerbetreibende ihre Produkte und Leistungen. Der Auszug zum Festplatz, die offizielle Eröffnungsfeier, die im Stadttheater stattfand, die Pferderennen, die Turnvorführungen, eine Autocorsofahrt, das Schlussfeuerwerk fehlten ebenso wenig wie der von über 20.000 Zuschauern bestaunte Festzug mit 4.300 Teilnehmern; darunter waren allein 2.500 Trachtler, die zum Gäuboden-Trachtenfest nach Straubing gekommen waren.

Übrigens hatte man eine Verlegung des Volksfestes wegen der am 14. August zum ersten Mal stattfindenden Bundestagswahlen abgelehnt. Dafür riefen am Wahltag Lautsprecherdurchsagen auf dem Festplatz zur Wahl auf: „Achtung! Achtung! Volksfestbesucher! Denkt daran, daß heute die Wahl zum 1. Bundestag stattfindet. Vergeßt über Freude und Erholung nicht Eure staatsbürgerliche Pflicht. … Geht alle zur Wahl!“

„Bildnerischer und kultureller Wert“

Anspruch der Straubinger war es stets, „kein Volksfest im gewöhnlichen Sinn“, keinen „flüchtigen Rummel“, sondern „ein Fest, das einen bildnerischen und kulturellen Wert darstellen soll“ zu organisieren. Als besonderen Glanzpunkt hatte sich der Stadtrat 1949 eine Sonderschau „Deutsche Optik“ zu Ehren Joseph von Fraunhofers, des berühmten Sohnes Straubings, einfallen lassen. Die Ausstellung, die ebenfalls in der Gewerbehalle stattfand, wurde stark unterstützt vom Deutschen Museum und vor allem von der erst kurz vorher, am 26. März, gegründeten „Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung“. Den Festvortrag zur Eröffnung des Festes hielt daher Dr. Walter Gerlach, Präsident der Gesellschaft und Rektor der Münchner Universität. Der Mineraloge Dr. Friedrich Karl Drescher-Kaden, der Initiator der „Fraunhofer-Gesellschaft“, resümierte nach dem Volksfest in einem Schreiben an den Oberbürgermeister über das große Interesse der Bevölkerung an der Ausstellung: „Ich hoffe sehr, dass Stadt Straubing und Fraunhofer-Gesellschaft nicht zum letzen Mal an dem gemeinsamen Ziel der Fraunhofer-Forschung und Ehrung zusammengearbeitet haben.“ Immerhin ist die Fraunhofer-Gesellschaft seit 2009 mit einem Teilinstitut BioCat in Straubing ansässig.

„Lust und Freude“

Es war vor allem dieses vielfältige Ausstellungs- und Begleitprogramm, das das Volksfest von 1949 heraushob. Aber das Vergnügen durfte natürlich nicht fehlten. So luden zu „Lust und Freude“ 17 Fahrgeschäfte ein, zum Beispiel ein Toboggan, ein Riesenrad, eine Zugspitzbahn, eine Schiffschaukel, ein Autoscooter, ein Riesen-Flieger-Karussell und eine Geisterburg, dazu gab es sieben Schieß- und Wurfhallen und elf Schaugeschäfte wie der Tempel indischer Wunder, der Vogeljakob, der Lachpalast oder die Billy-Jenkins-Wildwestschau. Für das leibliche Wohl sorgten zwölf Imbissstände, unter anderem Krapfen- und Waffelbäckereien, Eispaläste, Fisch- und Wurstbratereien. Daneben hatte die Stadt neue hölzerne Dultbuden und -stände anfertigen lassen, die wie gehabt ein paar Tage vor Festbeginn an interessierte und zum großen Teil bedürftige Bürgerinnen und Bürger verlost bzw. versteigert wurden; in diesen 49 Geschäften wurden vor allem Zucker- und Backwaren, Eis, Limonaden angeboten. Hier fand man aber zum Beispiel auch „waschechte“, „konkurrenzlose“, „bunte Bauern- und Juxtücherl“. Auch mobile „Kleinhändler“ wurden zugelassen, die Luftballons und Brezen verkauften, in deren Bauchläden Scherzartikel oder Rauchwaren lagen.

Eintrittskarte zum Volksfest 1949 (Muster, Stadtarchiv Straubing Rep. II Abt. 6 Nr. 14/1949)

Zur finanziellen Absicherung hatte der Stadtrat ein Eintrittsgeld von täglich 50 Pfennig beschlossen, gab aber zu, dass der Eintritt auch bei der Bevölkerung „großen Unwillen“ auslöse. Immerhin fanden 65 Arbeitslose als Kontrolleure und Kassierer Beschäftigung. Für das Bierzelt musste die Schlossbrauerei Moos 10.000 DM an die Stadt als Platzgebühr überweisen, dafür hatte sie das Monopol als „Festbierzelt“. Als weitere, kleinere Imbisszelte, die ihr Bier aber von der Brauerei Moos beziehen mussten, gab es noch eine „Weißbierhalle“, ein „Bratwurstglöckerl“ und eine „Gulaschküche“.Das Volksfest war mit seinen „nicht zu hoch gegriffenen“ 150.000 Besuchern, einem Ausstoß von 500 Hektolitern Bier, einem Verzehr von 110.000 Bratwürsten und einem finanziellen Plus am Ende von etwa 2000 DM ein „voller Erfolg“, bildete einen „mächtigen Wirtschaftsauftrieb“ für die Stadt und „hat den Ruhm Straubings als Feststadt weit über Niederbayern hinausgetragen“. Oberbürgermeister Höchtl betonte bei seinem Fazit aber auch, „daß es besonders gewinnbringend war, die Fröhlichkeit zu pflegen“ – und zwar gemeinsam mit Heimatvertriebenen und amerikanischen Besatzungssoldaten, denen das Bier besonders gut schmeckte. Dass es beim Volksfest 1949 wirklich „hoch herging“, beweisen erhaltene Fotos und Presseberichte: Im Bierzelt wurde „auf Tische und Bänke“ geklettert, „wenn unbeschwerter Frohsinn ein Stillesitzen einfach nicht mehr gestattete“.

Dr. Dorit-Maria Krenn

Drei kulturelle Ferientipps für die Sommerferien

Ab ins Bergwerk!

Draußen hat es über 30 Grad, man schwitzt und wünscht sich nichts sehnlicher als Schatten. Gibt es da etwas Besseres als ein kühles Bergwerk? In Kropfmühl im Landkreis Passau haben die Menschen ab 1870 Graphit abgebaut. Graphit ist ein kristalliner Kohlenstoff, der schon zur Zeit der Kelten sehr gesucht war, und den man ganz einfach schon deshalb kennt, weil in jedem Bleistift Graphit steckt. Aber nicht nur zur Bleistiftherstellung ist Graphit nötig, sondern beispielsweise auch für die Keramikproduktion und für die Herstellung von Autos und Smartphones. 2005 wurde die Förderung gestoppt, der Weltmarktpreis war damals einfach zu niedrig, und 2012, damals stieg der Preis wieder, erneut aufgenommen. Neben dem Bergwerk, das besichtigt werden kann, gibt es seit 1983 in Kropfmühl ein Museum.

https://www.graphit-bbw.de/highlights/untertagefuehrungen/index.html

Wanderung zur sagenumwobenen Burgruine

Die Anhöhe nahe der Donau bei Deggendorf die heute Natternberg genannt wird, war schon immer ein strategisch wichtiger Punkt, denn von dort aus hat man den Fluss und die ganze Gegend im Blick. Der Name hat übrigens gar nichts mit Schlangen zu tun, sondern kommt vom lateinischen Wort „nautaris“ und bedeutet also so etwas wie Schifferberg. Über die Burgruine, einst im 12. Jahrhundert erbaut, erzählt man sich noch heute eine geheimnisvolle Sage: Einst wollte der Teufel einen riesigen Felsen in die Donau werfen, um Deggendorf zu überschwemmen, doch das Glockengeläut des Klosters Metten muss ihn so erschreckt haben, dass er den Felsen dort fallengelassen hat, wo heute der Natternberg ist.

Der Pandurensteig

Der Pandurensteig ist einer der schönsten und mit 173 Kilometern einer der längsten Fernwanderwege durch den Bayerischen Wald. Er beginnt in Passau und endet in Waldmünchen (Oberpfalz). Woher kommt der Name und was sind überhaupt Panduren? Während des Österreichischen Erbfolgekrieges sind Milizen aus Ungarn, Serbien und Kroatien, die eigentlich das Grenzgebiet zum Osmanischen Reich schützen sollten, unter der Führung von Franz von der Trenck (1711-1749) nach Bayern eingefallen, weil die Bayern damals auf der Seiten von Preußen kämpften und sich Schlesien und Oberösterreich einverleiben wollten. Die Panduren haben vor allem in Böhmen und im Bayerischen Wald gewütet und Burgen und Städte belagert und geplündert. Der Krummsäbel, ein Erkennungszeichen der Panduren, ist heute das Symbol für den Pandurensteig, der Wanderer von Passau aus über Fürsteneck und Spiegelau sowie vorbei an der Burgruine Weißenstein und dem Pfahl schließlich durch den ganzen Bayerischen Wald nach Waldmünchen führt.

https://www.bayerischer-wald.de/tour/auf-dem-pandurensteig-11bc4bd627

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/bayerischer-wald-wald-berge-b%C3%A4ume-6534221/

Kulturlandschaft und Klimawandel in Niederbayern (4) Böden

Unser Boden bilden den artenreichsten Lebensraum den es auf der Erde gibt. Er ist mit seinen vielen Schichten nicht nur das Gedächtnis der Vergangenheit sondern auch das Gewissen der Gegenwart und der Zukunft, denn gesunde Böden speichern das Treibhausgas Kohlendioxid und sind natürliche Wasserspeicher. Heute mutieren Böden zu einer lukrativen Geldanlage.Weltweit bewirtschaftet 1 % der Betriebe mehr als 70 % der landwirtschaftlichen Nutzflächen; die industrielle Landwirtschaft trägt durch Monokulturen, einseitige Düngung und den Einsatz chemischer Pestizide zum Verlust von Biodiversität, fruchtbarer Böden und des lebendigen Bodenlebens bei. Allein EU-weit gelten mehr als 60 % der Böden als geschädigt. Dabei nutzen wir aktuell einen Großteil der ohnehin knappen landwirtschaftlichen Böden zum Anbau von Futtermitteln für die Viehhaltung.

Wie können Strategien für die Zukunft aussehen? Die Wälder schützen und so den durch Starkregen zerstörerischen Wasserabfluss fruchtbarer Humusschichten reduzieren. Wo Wälder fehlen, kann die Wiederbewaldung die Bodentierwelt fördern, die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und den Wasserrückhalt erhöhen. Der Anbau von Deck- und Zwischenfrüchten verbessert die Bodenfruchtbarkeit, reduziert den Wasserbedarf und Bodenabtrag. Der Schutz des noch vorhandenen Grünlandes dient dem Hochwasserschutz und dient als Lebensraum zum Teil schon arg bedrohte Pflanzen und Tiere. Bäume im Ackerland (Stichwort: Agroforstsysteme) fördern die Artenvielfalt, verbessern die Bodenfeuchte, vernetzen Lebensräume und binden Schadstoffe. Heute spricht man deshalb beim Einsatz all dieser Maßnahmen auch von regenerativer Landwirtschaft. Wichtig wäre es, die so wirtschaftenden Landwirte für die damit verbundenen Leistungen zur Bodengesundheit auch angemessen zu honorieren.

Ein weiterer wesentlicher Baustein zur Reduzierung der heute schon spürbaren Folgen des rasanten Klimawandels ist der konsequente Schutz und die Wiedervernässung von Mooren. Jährlich entweichen allein in Bayern 6,7 Millionen Tonnen CO² aus den 226.000 Hektar zu 95 % entwässerten Mooren. Deshalb gibt es ehrgeizige Wiedervernässungsprogramme – auch der bayerischen Staatsregierung. Wenn eine Moorfläche wieder vernässt wird, ist darauf keine herkömmliche Bewirtschaftung mehr möglich. Statt Kartoffeln und Weizen lassen sich über die sog. Pauludikultur Schilf, Rohrglanzgras und Grossseggen anbauen. Als Dämmstoffe dienen der sich ebenfalls reformierenden Kreislauf-Bauwirtschaft. Die Ämter für Landliche Entwicklung unterstützen mit Modellregionen diesen Umbau zugunsten der Moor-Wiedervernässung. Moorberater unterstützen Landwirte, die sich in Richtung dieser neuen Wertschöpfung ausrichten wollen.

Auch das Projekt boden:ständig aus Niederbayern hat zum Ziel, Böden langfristig zu schützen und zu reaktivieren. Das geschieht unter anderem über den Anbau von Zwischenfrüchten, pfluglos Bewirtschaftung, nachhaltige Humuswirtschaft, Mulchsaat, höhenparallele Bewirtschaftung, Direktsaat und abgestimmte Fruchtfolgen. Dabei ändert sich auch die Kulturlandschaft: begrünte Rückhaltemulden, Pufferstreifen an Gräben und Gewässern, die Versickerung an Hängen und Feuchtflächen kommen der Pflanzen- und Tierwelt zugute. Und wir können uns bei Spaziergängen wieder an schon verloren geglaubter Vielfalt an Formen, Farben und Landschaftselementen erfreuen.

Weitere Infos unter: https://www.boden-staendig.eu und im Bodenatlas des Jahres 2024 und zur Moorberatung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Abensberg-Landshut.

Helmut Wartner

Foto: Klaus Leidorf

Der Goldene Steig – eine mittelalterliche Autobahn

Vor über 1000 Jahren war der Bayerische Wald eine gefährliche Wildnis. Von Skifahrern oder Wanderern keine Spur; und Bundesstraßen gab es erst recht nicht. Die älteste Möglichkeit den Bayerischen Wald zu überqueren war die „Via Prachatitz“. Über 800 Jahre war dieser schmale und gefährliche Weg die wichtigste Handelsroute, die Bayern mit Böhmen verband. „Goldenen Steig“ nannte man diesen Weg erst, als sich die Säumer vor allem mit dem Salz, das sie nach Böhmen transportierten, eine goldene Nase verdienten. Die Waldbauern ließen den Pflug in der Scheune, beluden ihre Pferde in Passau mit Salz und anderen Kostbarkeiten, schlossen sich zu Saumzügen zusammen und machten sich auf den Weg nach Prachatitz (heute Prachatice) in Böhmen. Nach und nach entstanden die Orte Röhrnbach (11. Jh.), Waldkirchen (12. Jh.) und Fürholz (13. Jh.). Dort übernachteten die Säumer in den unzähligen Herbergen, tranken Bier in den Wirtshäusern, die wie Pilze aus dem Boden schossen, und ließen ihre Pferde verschnaufen. Um 1500 überquerten so pro Woche weit mehr als 1000 Pferde den Bayerischen Wald, die mehr als 3 Millionen Liter Salz transportierten.

300 Jahre lang war das Dörfchen Fürholz der letzte Mautort auf der bayerischen Seite. Das sagt ja schon der Name: „Fürholz“ bedeutet nichts anderes als „vor dem Holz“. Von dort ging es dann in die gefährliche, unbewohnte Wildnis. Die Säumer, die Maut und Zoll scheuten, schmuggelten ihre Waren auf verbotenen Schleichwegen. Es kam immer öfter zu Streitigkeiten und so wurden Steigwächter eingesetzt, die sich um die Schmuggler kümmerten. Zudem beschützten sie die Säumer vor Räubern, die bis an die Zähne bewaffnet im Wald lauerten.

Trotzdem war das Säumen so beliebt, dass bald strenge Regeln aufgestellt werden mussten: man durfte nicht mit mehr als vier Pferden gleichzeitig unterwegs sein und das nur einmal die Woche. Außerdem war es nur verheirateten Männern, die eine Familie zu versorgen hatten, erlaubt zu säumen. All diese Regeln mussten aufgestellt werden, weil die Bauern sich vor lauter säumen nicht mehr um ihre Äcker gekümmert hätten, die viel weniger abwarfen als der Handel.

1526 fiel Böhmen an die Habsburger. Die Habsburger schraubten die Einfuhrzölle hoch. Sie wollten ihr eigenes Salz über die Route Linz-Budweis verkaufen. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde der Goldene Steig teilweise zerstört. 1706 war es endgültig vorbei. Die Habsburger stellten einfach ein Verbot auf: Nicht eine Prise Salz durfte mehr über den Goldenen Steig nach Böhmen eingeführt werden.

Heute führen die Arme des Goldenen Steigs als Bundesstraßen 11 und 12 nach Tschechien. Andere Abzweigungen sind Wanderwege geworden. Und jedes Jahr im Juli findet das bayerisch-böhmische Säumerfest statt: Dabei stellen Bayern und Tschechen in originalgetreuen Kostümen gemeinsam unter anderem die Reise eines Saumzugs von Grainet (bei Fürholz) bis Prachatice nach und erinnern so an die jahrhundertealte kulturelle und wirtschaftliche Verbundenheit zwischen Bayern und Böhmen.

Christoph Goldstein

Erdställe in Niederbayern

Was ist ein Erdstall? Fakten – Vermutungen – Spekulationen

Erdställe sind künstlich angelegte Höhlen und sie bestehen aus niedrigen Gängen und Kammern, die scheinbar in sinnloser Reihenfolge im Untergrund angelegt worden sind. Im Volksmund werden sie auch als „Schrazlgänge“ bezeichnet, benannt nach den „Schrazln“, zwergenartigen Schutzgeistern, die angeblich in den Erdlöchern wohnen. Mit Erdställen begeben wir uns, so viel ist jetzt schon klar, auf schwankenden Boden und müssen aufpassen, dass wir Sein und Schein nicht miteinander verwechseln.

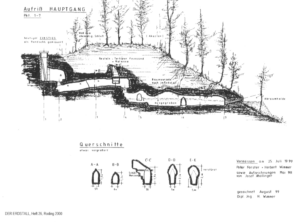

Erdställe bestehen aus schmalen, niedrigen Gängen mit Spitz- oder Rundbögen, sind in standfestem Gestein (Fels oder Löss) ohne Mauern oder Stützen angelegt. Zudem verbinden enge Schlupflöcher die verschiedenen Teile oder Ebenen miteinander. Kleinere und größere Verbreiterungen, so genannte Kammern, sind durch Gänge miteinander verbunden. Immer wieder gibt es kleinere Ausbuchtungen (Nischen) in den Seitenwänden, größere Nischen haben das Aussehen von Sitzbänken. Bei vielen Erdställen gibt es Hilfsschächte, durch welche beim Bau der herausgehauene Fels abtransportiert wurde, nach Fertigstellung wurden sie oft mit einer Trockenmauer wieder geschlossen. Der Einstieg erfolgt in der Regel senkrecht.

Die Interessengemeinschaft Erdstallforschung (IGEF), die am 27. Juli 2022 mit 20 Mitgliedern in Aldersbach tagte, kennt die unterschiedlichen Hypothesen, die immer wieder bemüht werden: Am einfachsten wäre eine Deutung als Versteck. Dagegen spricht ihre Architektur. Sind es dann unterirdische Kultstätten? Vieles deutet darauf hin, dass Erdställe nie betreten wurden. Kann also eine derart mühsame Arbeit unter Tage (die Anlage in felsigem Untergrund) lediglich einem symbolischen Zweck gedient haben? Eine andere (Hypo-) These deutet die Erdställe als nicht weiter definierte Seelenkammern. Als Vorrats- oder Fluchtraum können sie jedenfalls wegen der Enge und der niedrigen Höhe nicht gelten. Ernsthafte Höhlenforscher bleiben da bei den Fakten. Sie nehmen die unterirdischen Höhlen in Augenschein, vermessen und dokumentieren die Erdställe, vergleichen Maße und Formen mit anderen Vorkommen und sind nicht enttäuscht, wenn ein vermeintlicher „Schrazlgang“ sich plötzlich, wie 2022 bei Klafferstraß, Gemeinde Neureichenau geschehen, als ehemaliger Bergbaustollen entpuppt.

Karl Schwarzfischer aus Roding hat im November 1973 den Arbeitskreis Erdstallforschung gegründet. Eine Vielzahl von Heimatforschern insbesondere aus Bayern, Österreich, Frankreich, Tschechien und Irland befassen sich seither gemeinsam mit diesem Thema. Erdställe sind künstlich geschaffene unterirdische Gangsysteme. Sie sind im Hochmittelalter unter bäuerlichen Anwesen, aber auch neben und unter Kirchen und kleinen Burganlagen zu finden. Sie sind „fundleer“. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen aus der Entstehungszeit. Weil man meist nur Fragmente vorfindet ist es nicht einfach ein vorgefundenes Gangstück eindeutig zu bestimmen.

Erdställe in Niederbayern

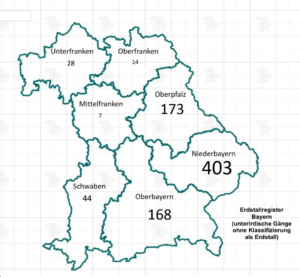

Auf der Grundlage des Erdstallregisters für Bayern, aufgestellt in langjährigen Recherchen durch den Arbeitskreis Erdstallforschung und ergänzt durch die Interessengemeinschaft Erdstallforschung wurden für Niederbayern 403 registrierte unterirdische Gänge untersucht.

Nikolaus Arndt und Alfred Baierl haben in jahrelanger Arbeit die 403 registrierten unterirdischen Gänge besichtigt, Daten gesammelt und daraus 151 Objekte als „Erdställe“ klassifiziert. Bemerkenswert ist die Häufung von Erdställen im donaunahen Bayerischen Wald. Aber auch südlich der Donau finden wir in sämtlichen Landkreisen Erdställe. Das Ergebnis der Untersuchungen, auch für die Oberpfalz, ist detailliert einsehbar: www.erdstall-kataster-bayern.com

Nikolaus Arndt

KULTURmobil 2024

Auch in diesem Sommer ist das KULTURmobil wieder in ganz Niederbayern unterwegs. Bis zum 1. September gibt das Ensemble insgesamt 30 Gastspiele. Bereits seit 27 Jahren begeistert das Open-Air-Theater des Bezirks Niederbayern Jung und Alt mit humorvollen, unterhaltsamen und anspruchsvollen Stücken – und das bei freiem Eintritt!

Nachmittags um 17 Uhr steht „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling auf dem Programm. Das Kinderstück nach dem Bestseller von 2019 handelt von einem Einhorn, das die kitschige Zuckerwattewelt seiner Artgenossen nicht mehr erträgt und ausbricht. Auf seiner Flucht trifft es auf eigenwillige Charaktere wie den WASBären, der nicht zuhören will, oder den NaHUND, dem echt alles egal ist. Das Stück zeichnet sich durch kreativen Wortwitz und viele Sprachspielereien aus und zeigt auf humorvolle Weise, wie man trotz gesellschaftlichen Drucks seinen eigenen Weg gehen kann. Regie führt Sebastian Kamm, der unter anderem am Theater an der Rott in Eggenfelden als Regisseur und Autor tätig war. Zuletzt war dort im Frühjahr 2024 das Stück PICASSO. Dora Maar, das Pferd und der Stier zu sehen, an dem er maßgeblich beteiligt war. Bei KULTURmobil hat er bereits 2023 mit seiner Inszenierung von Janoschs „Oh, wie schön ist Panama“ für Begeisterung beim jungen Publikum gesorgt.

Abends um 20 Uhr wird William Shakespeares berühmte Komödie „Ein Sommernachtstraum“ aufgeführt. Die bevorstehende Hochzeit des Athener Herzogs Theseus mit der Amazonenkönigin Hippolyta bildet den Rahmen der Handlung. Meisterhaft hiermit verbunden sind die Liebesschicksale von Hermia, Lysander, Helena und Demetrius und den sich einmischenden Elfen um Oberon, Titania und Puck. Zusätzlich entfaltet die Komödie den Handlungsstrang einer urkomischen Handwerkertruppe, die für die nahende Hochzeit ein Theaterstück probt, während nebenan im Wald die Liebeswirren in der magischen Sphäre der Elfen erst so richtig ihren Lauf nehmen.

„Ein Sommernachtstraum“ ist mit seinen poetischen Liebesszenen ebenso wie mit seinen etwas derben und sehr komischen Handwerkerfiguren geradezu prädestiniert, zauberhafte Theaternächte entstehen zu lassen. Nach den Inszenierungen der Jahre 2018 und 2019 kehrt der im Rottal lebende Regisseur Sebastian Goller mit der diesjährigen Produktion zu KULTURmobil zurück. Mit „Ein Sommernachtstraum“ stellt sich der Leiter der Athanor Akademie für Schauspiel und Regie in Passau der Herausforderung, die Größe dieses nicht umsonst seit Jahrhunderten gefeierten Stückes mit den Mitteln des mobilen Theaters neu auszuloten.

Foto: Sabine Bäter

„Verborgene Welten“ fotografisch festhalten

Monsterartige Ungetüme starren dem Betrachter ins Auge, mit Augen, die faszinieren und zugleich ein leichtes Gruseln erzeugen. Seltsame Kugelgebilde wachsen da aus dem Boden, die an Aliens und fremde Welten erinnern. Was hier auf großformatigen Fotos höchst eindrucksvoll in Szene gesetzt wird, sind in Wirklichkeit Insekten und Pflanzen, die im Nationalpark Bayerischer Wald leben. Und diese „Fabelwesen“ erweisen sich in Wirklichkeit als nur wenige Millimeter groß, mit bloßem Auge kaum zu erkennen, extrem schwer wahrnehmbar, quasi unsichtbar. Verborgene Welten also. Und genau diese will der junge Fotograf Lukas Haselberger mit seinen Makrofotografien sichtbar machen. Dies gelingt ihm meisterhaft.

In seinen Ultra-Nahaufnahmen bringt er die verborgene Ästhetik von Mini-Insekten, Pilzen und Pflanzen zum Ausdruck. Das Ergebnis fasziniert: Die zarten Glieder der Pflanzen und Pilze, die schillernden Farben der Käfer, die an kleine Radarkuppeln erinnernden Augen der Insekten bringen den Betrachter zum Staunen. Der Fotograf, der so etwas sichtbar machen kann, ist ein Künstler. Und ein geduldiger und akribisch vorgehender „Handwerker“. Denn es ist extrem schwierig und aufwändig, solche detaillierten und gestochen scharfen Bilder zustande zu bringen.

Bei Objekten, die sich ruhig verhalten, wählt Lukas Haselberger manchmal hundert Einstellungen und mehr. Auf einem „Schlitten“ führt er die Fotolinse Millimeter für Millimeter an das zu fotografierende Objekt heran, stellt scharf und fotografiert. Auf diese Weise gelingt es ihm, dass von jedem Bestandteil des Objektes zumindest jeweils ein extrem scharfes Foto gemacht wird. Mit einer sehr speziellen Software werden dann die hundert Fotos quasi übereinandergelegt und zu einem Foto zusammengefügt. Dieses zeigt dann das fotografierte Objekt in unglaublicher Schärfe und Genauigkeit.

Um seine Objekte aufzuspüren, begibt sich der Fotograf in der Nähe seines Heimatortes Finsterau im Nationalpark Bayerischer Wald auf die Pirsch. Dabei bedarf es eines geschulten Auges. Springspinnen erkennt Lukas Haselberger beispielsweise an ihrem besonderen Bewegungsmuster. Sie sind neugierig und hüpfen gelegentlich direkt auf seine Kamera zu. Solche bewegungsaktiven „Hüpfer“ dann aus nächster Nähe zu fotografieren, sei dann noch einmal eine spezielle Herausforderung, meint der Fotograf.

Lukas Haselberger beschränkt sich aber nicht darauf, „schöne“ und beeindruckende Fotos zu produzieren. Er will, ganz im Geiste Adalbert Stifters, das Große im Kleinen sichtbar machen. Der Betrachter der Bilder soll sensibilisiert werden für die „andere Welt innerhalb unserer Welt“. Denn Insekten spürt der Menschen häufig erst dann, wenn sie ihn stören. Ihren Eigenwert und ihren Nutzen für das Ökosystem übersieht man leicht. Die Fotos verleihen den dargestellten Objekten hingegen durch ihre schiere Größe und ihre verblüffende Ästhetik einen völlig neuen Stellenwert.

Die Fotos des 27-jährigen Fotografen wurden nun in dem prächtigen Bildband „Verborgene Welten der Nationalparke Bayerischer Wald und Sumava“ (Verlag Edition Lichtland) veröffentlicht. Das Buchprojekt wird unterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond in Prag. Für Lukas Haselberger ist dies bereits sein zweites Buch. Seinen Master an der Technischen Hochschule Deggendorf hatte er mit dem Buch „Zwischen Holz und Stein – Das Leben an der bayerisch-böhmischen Grenze“ abgeschlossen. Lukas Haselberger wurde 2023 mit dem Förderpreis des Landkreises Freyung-Grafenau ausgezeichnet. In seiner Laudatio zur Preisverleihung umriss Kreisheimatpfleger Karl-Heinz Reimeier die Person und das Wirken des Lukas Haselberger mit folgenden Worten: „Ein Fotograf, Makrofotograf und Spurensucher voller Tatendrang und Visionen. Fasziniert von der Schönheit des Sichtbaren und der Ästhetik des Unsichtbaren in der Natur.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Lukas Haselberger, Verborgene Welten der Nationalparke Bayerischer Wald und Sumava, Verlag Edition Lichtland, Freyung, 2024. 36,90 Euro

Gerhard Ruhland

Fotos: Lukas Haselberger

Kulturlandschaft und Klimawandel in Niederbayern (3) Wald

„Bereits ein einzelner Baum ist oft sehr viel älter, als ein Mensch je werden kann, der Wald als solcher aber ist um Dimensionen älter als der Mensch. Wälder grenzen sich von ihrer Umgebung relativ klar ab. Sie bestehen aus einer schier unübersehbaren Vielfalt von Lebewesen, wobei die Bäume als die größten und ältesten Lebewesen der Welt nur optisch dominieren.“ Dies schreibt der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Fritz Reheis in seinem aktuellen Buch „Erhalten und Erneuern“. Es ist gar nicht so leicht, zu definieren, was ein Wald ist. Doch plantagenartige Monokulturen mit Fichten, Eukalyptus oder Ölpalmen sind sicher das Gegenteil eines komplexen, artenreichen Ökosystems. Heutzutage steht der Wald vor zahlreichen Herausforderungen und Ansprüchen: Er soll Holz als Bau- und Brennstoff liefern, das Klima stabilisieren, das Niederschlagswasser speichern und zurückhalten. Und zu unserer Erholung dienen – und das möglichst nachhaltig.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit begründete der Forstmann Carl von Carlowitz im 18. Jahrhundert, weil er forderte, dass nur so viele Bäume gefällt werden sollten, wie wieder nachwachsen. Doch was haben wir die letzten drei Jahrhunderte gemacht? Wir roden immer noch die letzten Regenwälder zugunsten von Soja und Ölpalmen, pflanzen wider besseres Wissen Baummonokulturen, missbrauchen die Wälder als Müllkippen. Und wenn es darum geht, letzte Reservate als Wildnis zu schützen, gibt es oft vehemente Widerstände. Denn am Ende geht es immer um Profitmaximierung zulasten der Natur. In Niederbayern zeigt die Diskussion um den Borkenkäfer im Bayerischen Wald exemplarisch das verloren gegangene Verständnis dafür, dass sich die Naturgesetze nicht ohne Folgen einseitig zu unserem kurzfristigen Nutzen ignorieren lassen. Und der Wandel des Klimas zeigt in unseren Wirtschaftswäldern auf, dass sich viele der dort zur wirtschaftlichen Nutzung angebaute Baumarten wie z. B. die Fichte bald verabschieden werden, weil es ihr als Flachwurzlerin zu trocken ist.

Waldumbau ist jetzt in aller Munde, Zukunftsbäume werden hängeringend gesucht, die widerstandsfähiger oder resilienter gegen die sich häufenden Extremwetterereignisse sind. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist seit Jahrzehnten auch ein Forschungslabor für Experten, die dort studieren, wie sich die Natur ohne Zutun des Menschen nach Katastrophen wie einem flächigen Borkenkäferbefall selber hilft. Das erfordert Zeit und Geduld – beides Eigenschaften, die der moderne Mensch verlernt hat, der dem Grundsatz von „schneller, höher, weiter“ nachjagt. Doch es gibt ermutigende Versuche wie die „Baumpflanzprojekte“ (TTP) auf deren Website zu lesen ist: „Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer können mit einem stabilen Mischwald Klimaschäden oder Preisschwankungen auf dem Holzmarkt besser abpuffern und durch dies Risikostreuung rentabler handeln.“ Dazu pflanzen die Initiatoren zusammen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern sog. Nelderräder in Kreisform. Die klimatoleranten Baumarten unterstützen sich dabei gegenseitig im Wachstum, weil sie zu jeder Tages- und Jahreszeit gleichviel Licht bekommen. Das übersichtliche Schema erleichtert in den Folgejahren die Anwuchspflege mit der Entfernung des unerwünschten Wildwuchses. Außerdem hilft ein Einzelstammschutz aus verrottbaren Holzkrausen gegen den Wildverbiss. Denn auch der Grundsatz „Wald vor Wild“ ist noch lange nicht flächendeckend umgesetzt. Deshalb ist die eigentlich erwünschte kostengünstigere Naturverjüngung oft ohne teure Schutzmaßnahmen nicht überall umsetzbar.

Wer noch tiefer in das Zusammenspiel von Wäldern und Kunst einsteigen will, dem sei die Ausstellung „Wälder – von der Romantik in die Zukunft“ empfohlen, die bis 11. August im Deutschen Romantik-Museum in Frankfurt läuft. Der dazugehörige Katalog kostet 12 €.

Helmut Wartner

Foto: https://pixabay.com/de/photos/wald-natur-b%C3%A4ume-drau%C3%9Fen-wildnis-6926059/

Weitere Informationen:

https://waldbaden-niederbayern.de/

https://treeplantingprojects.com/

https://deutsches-romantik-museum.de/ausstellungen/-/waelder-von-der-romantik-in-die-zukunft/1346

Er gibt der Kunst ein Zuhause

Das Cover des neuesten Kunstbandes aus der „Sammlung Oehms“, wie sich die Buchreihe nennt, ist einigermaßen ungewöhnlich. Ein Gorilla, in eine Glasvase eingearbeitet, ziert den Band, der sich mit der „weiblichen Seite der Kunst“ beschäftigt. Die begleitende Ausstellung in der St. Anna Kapelle in Passau, bei der gleichzeitig auch das Buch präsentiert wird, zeigt Werke von 21 Frauen. Allesamt entstammen sie der Sammlung von Dieter Oehms in Zenting. Oehms war jahrzehntelang erfolgreicher Musikproduzent, reiste mit seiner Frau Ellen durch die ganze Welt, durch Deutschland sowieso, und machte professionelle Musikaufnahmen mit den besten Orchestern klassischer Musik. Insgesamt 700 Produktionen waren es in seiner Karriere, von der sich der aus der Eifel stammende Dieter Oehms bisweilen auch erholen musste.

Das Ehepaar entdeckte den Bayerischen Wald für sich und baute in Zenting, nahe des Daxstein, 1975 ein Haus aus Rückzugsort, den sie schließlich im Ruhestand zum Hauptwohnsitz machten. Die regionale Kunstszene hatte es ihm immer schon angetan, aber erst nach seiner aktiven Zeit konnte er seine Sammelleidenschaft fortsetzen. Und so finden sich heute dort sowohl Werke der bekannten Donau-Wald-Gruppe als auch moderne Glaskunst. In seinem Haus ist auch die Kunst zuhause – doch diese will er auch mit der Öffentlichkeit teilen.

Mit seinem neuesten Projekt als Herausgeber der Kunstbände aus der „Sammlung Oehms“ (erschienen im Lichtung Verlag) hat sich der heute 82-Jährige viel vorgenommen. Nach den ersten vier Bänden „Christian Schmidt ChriSch“, „Gerhard Lutz Tonkunst“ „Geyermann & Ritterswürden“ sowie „Ateiler Männerhaut“ widmet er sich im fünften Band nun den Künstlerinnen. „Die sind in der Kunst oft unterrepräsentiert, in Museen werden nach wie vor überwiegend Werke von männlichen Künstlern ausgestellt“, erklärt der Kunstkenner.

Und nun schließt sich auch der Kreis zu dem ungewöhnlichen Gorilla-Cover: „Es gibt in den USA die ‚Guerrilla Girls‘, eine Gruppe feministischer Künstlerinnen, die seit der MItte der 80er-Jahre mit spektakulären Auftritten genau auf dieses Thema aufmerksam machen.“ Als Dieter Oehms die Glasvase von Alexandra Gehr mit dem Gorillakopf entdeckte, war klar, dass dieses Motiv auf dem Cover landen sollte. „Damit haben wir genau das zur Botschaft gemacht. Und wir bekommen damit viel Zuspruch“, freut sich Oehms, der mit diesem Projekt gezielt den Blick auf die Künstlerinnen in Ostbayern richten will.

Alle 70 Werke der insgesamt 21 Künstlerinnen, die auch im Buch enthalten sind, werden beim Passauer Kunstverein in einer sechswöchigen Ausstellung gezeigt – und damit wird ein bedeutender Teil der Sammlung Oehms erstmals öffentlich zu sehen sein. Die Ausstellung läuft von 7. Juni bis zum 21. Juli in der Sankt Anna Kapelle in Passau.

Manuela Lang