Ideenschmiede Silicon Vilstal

Silicon Valley in Kalifornien – das klingt nach Zahn der Zeit, nach großen Köpfen, nach Technologiefortschritt. Silicon Vilstal in Niederbayern – da stutzt man erst einmal. Ist das nicht etwas hoch gegriffen?

Das Silicon Valley ist einer der bedeutendsten Standorte der IT- und High-Tech-Industrie weltweit. Seit den 1950er Jahren gründeten dort ehemalige Mitarbeiter von Elektronikfirmen sowie Universitätsabsolventen kleine Unternehmen und entwickelten neue Ideen und Produkte. Zunehmend siedelten sich Unternehmen der Hochtechnologie dort an – zu den bekanntesten gehören Apple, Intel, Google, eBay, Tesla oder Amazon.

2016 gründete sich in Niederbayern eine regionale Initiative rund um Innovation, Kreativität und Gründergeist: Silicon Vilstal. Sie zeigt auf, was das niederbayerische Vilstal schon heute zu bieten hat und was in „digitalen Zeiten“ daraus noch alles werden kann.

Zum Auftakt lud ein Mitmach-Festival zum kreativen Austausch zwischen der Region, internationalen Experten und Initiativen aus ganz Deutschland. Angeboten wurden Innovationen wie ein Gründerzirkeltraining und ein virtuelles Schafkopfturnier, Informationen über neue Mobilitätskonzepte für die Region und über selbstfahrende Fahrzeuge, Architekturworkshops, Kurse zu Designmethoden, ein Patentfrühstück mit einem Erfinder, Innovationskurse für Kinder wie ein 3D-Druckworkshop u.v.m.

Das ehrenamtliche Team rund um Initiator Helmut Ramsauer bietet mit der Initiative eine Plattform für kreative Köpfe, macht neugierig auf zukunftsweisende Konzepte und lädt junge Unternehmen mit dem Projekt „Bauer sucht Startup“ zum kreativen Arbeiten auf regionale Bauernhöfe ein – Startups aus Berlin, Köln, Dresden oder München nahmen dieses Angebot bereits wahr und wussten die Vorzüge der ruhigen ländlichen Atmosphäre gerade für die Phasen des konzentrierten Tüftelns und der intensiven Teamarbeit zu nutzen.

Kreativ tätig waren auch sechs Startups im Frühjahr 2017: Sie nahmen am Wettbewerb zum Thema „Innovative Mobilitätskonzepte für ländliche Regionen“ von Silicon Vilstal teil. Im Rahmen der zweiten Runde des Festivals wurde die Gewinner-Idee „Mitfahrbänke für die Region“ im Herbst 2017 in die Tat umgesetzt: Mithilfe strategisch platzierter Haltestellen können dabei u.a. ältere Menschen Fahrtwünsche signalisieren, um von einem registrierten Mitbürger im Auto mitgenommen zu werden. Das Projekt basiert auf Gemeinschaftsdenken – Ride-Sharing für den ländlichen Raum!

Die Ideen und Angebote von Silicon Vilstal sind zukunftsweisend und machen Lust auf Austausch, Information und Kreativität. Auch mit geringem Budget gelingt es, engagierte Menschen, Firmen, Institutionen und Medien aus der Region und weit darüber hinaus zusammenzuführen und gemeinsame Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Blickt man auf die Vielfalt an Kreativität, die die Initiative bereits hervorgebracht hat, scheint der Begriff Silicon Vilstal nicht zu hoch gegriffen. Ländliches Leben und Innovation, das funktioniert. Nicht nur in Kalifornien!

Veronika Keglmaier

Plädoyer für einen weiten Kulturbegriff

Kunst und Kultur werden häufig in einem Atemzug genannt, ja, die beiden Begriffe manchmal sogar deckungsgleich verwendet. Mal ehrlich: Wie oft ist von Kultur die Rede und Kunst gemeint?

Davon zeugen die vielerorts institutionell ausgelobten Kulturpreise, die eigentlich Kunstpreise darstellen, weil in der Regel Künstler damit bedacht werden. Hier wiederum fokussieren sich die Jurys nicht selten auf Bildende Künstler, traditionsgemäß auf Bildhauer und Maler. Sie gelten zuvorderst als Künstler, während Schauspieler, Schriftsteller oder Musiker, die spartenspezifisch nach ihrer Profession benannt werden, nicht selten leer ausgehen.

Gewiss, neben den Berufsverbänden Bildender Künstler/innen (BBK) gibt es auch den weitaus älteren Deutschen Tonkünstlerverband (DTKV), der zu Recht die Kunst im Namen führt. Der Bundesverband Schauspiel/Bühne/Film/Fernsehen/Sprache (BFFS) und der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) verzichten darauf. Dennoch handelt es sich bei ihren Mitgliedern um Künstler/innen.

Sämtliche Kunstsparten bereichern unsere Kultur. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil des Kulturlebens. Aber die Künste bilden eben nicht Kultur in ihrer Gesamtheit ab. Trotzdem ist der herrschende Kulturbegriff nach wie vor ein von den Künsten dominierter. Oder macht sich etwa ein kunstaffines Ausstellungs-, Theater-, Opern- und Sinfoniekonzert-Publikum, das während der Pausen bei einem Glas guten Weins über Dargebotenes fachsimpelt, Gedanken darüber, dass beispielsweise auch der Inhalt des Glases eine über Jahrtausende hochentwickelte Kulturleistung darstellt?

Die modernen Kulturwissenschaften haben einen „engen Kulturbegriff“ längst überwunden – einen der Kultur auf Hochkultur, Kunst und ästhetische Werte begrenzt. Kultur im umfassenden Sinne ist das vom Menschen Geschaffene und Gestaltete im Gegensatz zu dem, was von Natur aus vorhanden ist. Schließlich leitet sich das Wort „Kultur“ vom lateinischen colere (pflegen, urbar machen) und von cultura (Landbau, Veredelung von Ackerboden) ab. Die Rodung, die Kultivierung von Land zählt so gesehen zu den ursprünglichsten aller menschlichen Kulturleistungen. Andernfalls könnte von Kulturlandschaften gar keine Rede sein. Zu diesen zählen selbstverständlich die Kulturpflanzen sowie die Nutz- und Haustierrassen, die der Mensch im Lauf seiner Kulturgeschichte gezüchtet, die Produkte, die er daraus gewonnen und für sich verwertet hat.

Kultur äußert sich vielfältig. Denken wir an unsere (regionale) Ess- und Trinkkultur, Kleidungskultur, Bau- und Wohnkultur (Architektur), Sprachkultur, an Glaube und Brauch als Kult, der sich vom Alltagsleben abhebt wie die Künste. All dies ist uns mehr als nur vertraut. Die Summe dessen macht unsere Kultur- und Lebensweise aus; sie prägt unsere Identität.

Von dem niederländisch-französischen Kommunikationswissenschaftler Fons Trompenaars stammt die kluge Erkenntnis: „Kultur umgibt uns wie das Wasser den Fisch.“ Wunderbar. Denn im Gegensatz zum Fisch können wir uns dessen bewusst werden und den modernen „weiten Kulturbegriff“ überzeugend in Worte fassen: Kunst ist Kultur. Aber Kultur umfasst mehr als Kunst.

Maximilian Seefelder

Kulturlandschaft – Landschaftskultur?

Weiß-blauer Himmel über grasgrünen Wiesen, die sich durchbrochen von glitzernden Seen und Flüssen vor einer imposanten Bergkulisse erstrecken, dazwischen zwiebelturmbewehrte kleine Kirchlein inmitten holzverkleideten, weiß getünchter Bauernhäuser mit leuchtend roten Geranienkästen vor den Fenstern – so kennt man Bayern in der ganzen Welt. Niederbayern präsentiert sich ähnlich schmuck mit den goldgelben Weizenfeldern des Gäubodens vor dunkel bewaldeten Bayerwaldbergen.

Ob im Unterland, an der Elbmündung oder in der Toskana: Regionen definieren sich gerne über naturnahe Landschaften und darin eingebettete charakteristische Versatzstücke der Kulturgeschichte. Historische Bauwerke und Siedlungen sollen uns an die „gute alte Zeit“ erinnern und in Kombination mit ästhetischen Naturbildern positiv stimmen. Industriegebiete, Plattenbausiedlungen und Autobahnzubringer passen da nicht ins Bild.

Die Eigenart einer Kulturlandschaft und damit insbesondere das kulturelle Erbe ist eine entscheidende Grundlage für die Identifikation der Bevölkerung mit „ihrer“ Kulturlandschaft und damit für die Entwicklung und Bewahrung eines „Heimatgefühls“. Zum ideellen Wert kommt dabei vielfach indirekt auch eine ökonomische und politische Dimension hinzu. Die vermeintliche Unberührtheit der Natur dient in Werbeprospekten als Verkaufsargument, die dokumentierte Ursprünglichkeit der Landschaft steht auf Wahlplakaten als Garant für Lebensqualität.

Mit dem Wissen um den Lauf der Geschichte und die Wandelbarkeit von Kultur fällt es jedoch oft schwer, an die Authentizität solcher Bilder – gleichwohl ob sprachlich formuliert oder optisch vor Augen gehalten – zu glauben. Wo hört Natur auf, wo fängt Kulturlandschaft an? Erkennen wir kulturell geschaffene Strukturen in der mythisch verklärten Natur überhaupt noch? Können wir akzeptieren, dass auch industrielle Produktionsstätten Zeugnisse unserer kulturellen Identität, ja sogar Kultur-Landschaft sind?

Kulturlandschaften sind mehr als ein Mosaik aus touristisch verwertbaren Glanzstücken. Sie sind lebendiger Spiegel unseres menschlichen Gestaltungswillens. Wir allein entscheiden, ob wir uns mit umzäunten Landschaftsreservaten zufrieden geben oder auch hinter der Fototapetenidylle auf Vielfalt, Nachhaltigkeit und Lebensqualität setzen. Wenn aus immer mehr Feldwegen geteerte Harvester-Bahnen werden, dann ist auch dies Ausdruck einer sich wandelnden Kulturlandschaft – gefallen muss es nicht.

Christine Lorenz-Lossin

Neulich in der Bäckerei…

Eine ältere Dame bestellt freundlich und zielstrebig: „…noch zwei Roggenschuberl.“ Die knappe Antwort der Bäckereifachverkäuferin kommt leicht schnippisch, aber bestimmt über die Verkaufstheke: „Schuberl – sowas ham’wa nich!“ Schweigen und Verwirrung. Eine niederbayerische Filiale einer niederbayerischen Bäckereikette ohne Roggenschuberl, denkt man und wundert sich. Was sonst sollte man zu einer deftigen sommerlichen Brotzeit wählen? Was passt so gut zu Bier, Geräuchertem und Erdäpfelkas wie eine resche kümmelgewürzte Semmel aus dunklem Mehl? Die Kundin wagt einen zweiten Anlauf und versucht eine zaghafte Erklärung: „Ja, so länglich, aus Roggen…“ Diesmal kurzes nachdenkliches Schweigen auf der andere Seite, dann weist die Verkäuferin mit belehrend erhobenem Zeigefinger auf einen Korb in der Auslage: „Ach ja, Sie meinen wohl diese Brötchen hier.“

„Nein, Werteste, die Dame meint die Schuberl!“, möchte man am liebsten einwerfen, weil Brötchen eben nicht gleich Brötchen ist. Zwar mag die sprachliche Verkleinerungsform von Brot als universeller Ausdruck für Kleingebäck aller Art gelten. Der Vielfalt nationaler und regionaler Brot- und Backkultur kann diese Bezeichnung sicher nicht gerecht werden.

Nicht nur, dass das „Schuberl“ dem bairisch sprechenden Alltagsmenschen viel leichter und geschmeidiger über die Lippen kommt als ein hart klingendes, konsonantenlastiges „Brötchen“ – auch andere Sinne und Assoziationen werden geweckt. Während das norddeutsche Brötchen zunächst von beliebiger Form, rund oder eckig sein kann, ist das Schuberl gewohnheitsgemäß länglich, oft mit deutlichem Längsschnitt oder zum Pärchen verbunden. Als Roggenschuberl ist es deutlich dunkler, würziger und rescher gebacken als eine normale Semmel, die – vom lat. similia für fein gemahlenes Weizenmehl abgeleitet – nichts anderes als die süddeutsche Variante eines schlichten Brötchens meint.

Letztlich ist die Geschichte gut ausgegangen. Die Kundin hat das gewünschte Gebäck mit nach Hause gebracht, die Bäckereifachverkäuferin etwas dazu gelernt. Man mag ihr wünschen, dass der Nächste nicht „…zwoa Maurerloawe“ bestellt.

Mit diesem Exempel soll mitnichten einem krachledernen Bayern-Patriotismus das Wort geredet werden. Vielmehr ist es ein Plädoyer für mehr Offenheit und Vielfalt an der Bäckereitheke und im alltäglichen Umgang miteinander!

Christine Lorenz-Lossin

Schlicht und ergreifend – Zum 100. Todestag von Josef Schlicht

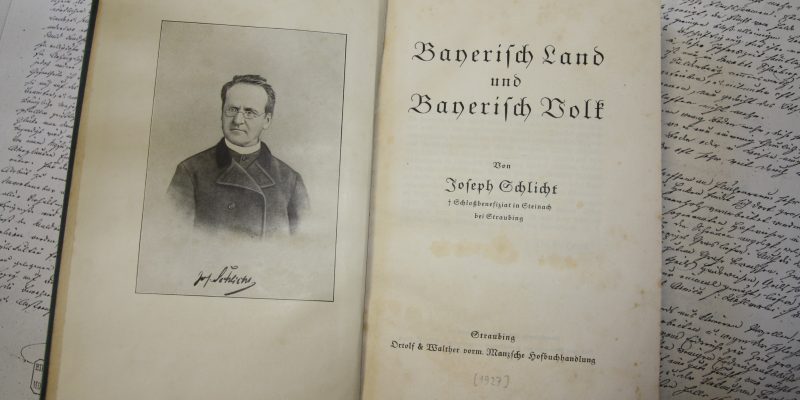

Schuster, Hirte, Studiosus – auf Umwegen nur gelangt Josef Schlicht, am 18. März 1832 als erster Sohn einer kinderreichen Gütlersfamilie in der Hallertau geboren, zu seiner letztendlichen Berufung, zum geistlichen Stand. Wie so mancher seiner Zeit vom Pfarrer und Lehrer als wacher Geist erkannt, führt ihn sein Weg vom Knabenseminar im Benediktinerkloster Metten über das Lyzeum in Regensburg schließlich 1856 bis zur Diakonats- und Priesterweihe. Seine Entscheidung für die geistliche Laufbahn scheint von Pragmatismus geleitet, seine Leidenschaft hingegen gehört dem Schreiben. Angeregt durch die gesellschafts- und kulturgeschichtlichen Schriften Wilhelm Heinrich Riehls, der gemeinhin als Vater der „Volkskunde als Wissenschaft“ galt, verfasst Schlicht ab den 1860er Jahren erste Landskizzen für das „Straubinger Tagblatt“, das Augsburger „Sonntagsblatt“ und diverse Schreibkalender. Diese Erzählungen bilden den Grundstock für „Bayerisch Land und Bayerisch Volk“ (1875), eine Sammlung von Anekdoten und Bildern aus dem ländlichen Niederbayern des 19. Jahrhunderts, die trotz eines halben Dutzends Folgepublikationen vorrangig mit dem Namen Schlicht in Verbindung gebracht wird.

Als „Chronist des bäuerlichen Lebens“ gilt er bis heute jenen, die selbst Vergleiche mit Johannes Aventinus nicht scheuen. Verklärt wird er von manchen als Ikone der Wissenschaft Volkskunde, die zu Schlichts Zeiten doch erst in den Kinderschuhen steckte. Ein Chronist mag er, der bis zu seinem Tod am 18. April 1917 als Schlossbenefiziat in Steinach nahe Straubing tätig war, gewesen sein – ein Geschichtsschreiber, vor allem aber ein Geschichtenschreiber.

Wirklich Geschichte geschrieben hat Josef Schlicht hingegen nicht. Diesen Anspruch haben andere lange nach ihm an sein Werk herangetragen. Bemerkenswert und aufschlussreich sind daher weniger seine malerischen Genredarstellungen – man nannte ihn auch den „Defregger der Feder“ – als vielmehr deren wechselhafte Rezeptionsgeschichte. In regelmäßigen Abständen erwacht die Schlicht-Begeisterung. Auffällig ist, dass das Interesse an Person und Werk stets in wertkonservativen Kontexten aufflammt, in der Heimatbewegung der Jahrhundertwende, politisch instrumentalisiert in der NS- und Nachkriegszeit – und im Aufleben von Heimatbewusstsein und Regionalismus des 21. Jahrhunderts? Lassen wir ihn ruhen in Frieden.

Christine Lorenz-Lossin

Originalgetreue Kopie?

Am 25. November 2016 brannte der historische Trakt des Straubinger Rathauses nieder. Die Stadt hat damit ihre „gute Stube“ verloren, denn vieles der 600 Jahre alten Bausubstanz ist unwiederbringlich. Lediglich die stark beschädigten Außenmauern können erhalten werden. Viele Straubinger trauern um ihr Rathaus. Katastrophen wie hier zeigen, wie sehr sich Menschen mit den historischen Gebäuden ihrer Heimatorte identifizieren. Doch ist es nicht allein deren Denkmalwert, deren geschichtliche Bedeutung, die sie zu Identifikationsobjekten macht. Es schwingt dabei auch eine zu tiefst emotionale Komponente mit.

Was verleiht unseren Orten und Städten ihre Unverwechselbarkeit? Gewerbegebiete und Neubausiedlungen sind es nicht. Es sind jene Gebäude, die Generationen überdauert, bis heute der Schnelllebigkeit unserer Zeit getrotzt und sich in unser Gedächtnis eingeprägt haben.

Die neugotische Fassade des Straubinger Rathauses lässt sich wieder instand setzen. Der historische Rathaussaal ist nicht wiederherstellbar. Doch genau darum wird in nächster Zeit diskutiert werden. Mehrfach hört man, der Rathaussaal müsse „originalgetreu“ wiederaufgebaut werden. Aber was meint man damit? Ein niedergebrannter historischer Saal und seine verlorene Ausstattung lassen sich allenfalls kopieren. Von Original kann bei einem Wiederaufbau keine Rede sein. Der vormals bestehende bau-, kunst- und kulturgeschichtliche Wert ist bei einer historisierenden Kopie gleich Null – von ihrer denkmalpflegerischen Bedeutungslosigkeit ganz zu schweigen.

Aus fachlicher Perspektive sind Kopien kaum erstrebenswert. Doch fachliche Aspekte spielen im öffentlichen Diskurs eine untergeordnete Rolle. Der Wunsch nach dem Gewohnten, und sei aus auch nur als Kopie, dominiert; und er entspringt in aller Regel emotionalen Beweggründen – insbesondere bei sogenannten Wahrzeichen. So war es beim Frankfurter Rathaus, dem „Römer“, der während des Zweiten Weltkriegs weitgehend zerstört wurde. Hinter der historischen Treppengiebel-Fassade verbirgt sich ein modernes Bürohaus im Stil der 1950er-Jahre. Die nach den Luftangriffen vom Februar 1945 vollständig zerstörte Dresdner Frauenkirche wurde ab 1994 wiederaufgebaut und 2005 unter großer Anteilnahme eröffnet. In Berlin baut man seit 2013 am neuen Stadtschloss mit rekonstruierter Barock-Fassade.

Historisierende Neubauten sind bei Architekten, Denkmalpflegern und Historikern eher unbeliebt. Die Bevölkerung hat damit weniger Probleme. Im Gegenteil, sie liebt diese Platzhalter so als wären es die alten Bauten.

Es gilt abzuwarten, wie sich Straubing entscheidet. Ein eindeutig richtig oder falsch gibt es aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven kaum.

Maximilian Seefelder

Neuer Name – altes Haus?

Wenn einer ein Hund ist, dann ist er gerissen. Wenn einer ein krummer Hund ist, dann ist er durchtrieben. Schwingt bei erstem auch eine gewisse Anerkennung mit, ist zweites eindeutig abwertend gemeint. Das Beispiel zeigt, wie bereits leichte Unterschiede die Bedeutung ändern oder gar verkehren können.

Besonders heikel wird es bei der Bezeichnung sozialer Gruppen, wie etwa bei ethnischen Minderheiten oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Nicht nur wegen ihres zweifelhaften Nährwertes stehen daher das „Zigeunerschnitzel“ oder der „Mohr im Hemd“ schon seit geraumer Zeit auf dem Index, und allein die schützende Hand der „Tradition“ hat wohl bisher eine flächendeckende Umbenennung vereitelt. Wer möchte sich schließlich ein „MEM-Schnitzel“ bestellen (Abkürzung für „mobile ethnische Minderheit“)? Dann schon lieber einen „Wiener Schokohupf“!

Doch Spaß beiseite: Es ist eben gar nicht so einfach mit der (politisch) korrekten Sprache. Was gestern noch angemessen war, kann heute bereits als Beleidigung gelten oder ächtend wirken. In der Sprachwissenschaft spricht man hier von der Euphemismus-Tretmühle. Sie besagt, dass jeder neue (beschönigende) Begriff irgendwann die abwertende Bedeutung seines Vorgängers annimmt. So wurde etwa aus dem Krüppel erst ein Invalide, dann ein Behinderter, schließlich ein Mensch mit Beeinträchtigung oder mit besonderen Bedürfnissen.

Gerade der Umgang mit sozial benachteiligten Gruppen fordert immer aufs Neue dazu heraus, seine Worte sorgsam abzuwägen. Auch die Bezeichnung „Sonderschule“, die einst den historischen Begriff „Hilfsschule“ ablöste, ist längst überholt. Heute spricht man meist von „Förderschulen“. Dadurch will man der Brandmarkung der Schüler entgegentreten und zugleich das Bestreben der Einrichtungen deutlich machen, Beeinträchtigungen abzubauen oder zu kompensieren. Zusätzlich schwierig wird die Sache allerdings dadurch, dass es aufgrund der Bildungshoheit der Länder in Deutschland keine einheitlichen amtlichen Bezeichnungen gibt: So findet man etwa in Baden-Württemberg an gleicher Stelle „sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren“ vor.

Ein gutes Beispiel für den Wandel von Bezeichnungen ist im niederbayerischen Straubing angesiedelt, denn seit 2017 hat das dortige „Institut für Hörgeschädigte“ einen neuen Namen: Es heißt nun „Institut für Hören und Sprache“. Der nicht mehr zeitgemäße Begriff „Hörgeschädigte“ werde als stigmatisierend empfunden, daher spreche man heute von Kindern und Jugendlichen mit Hörbehinderung, so der Institutsleiter Fritz Geisperger. Mit dem neuen Namen werde zudem ausgedrückt, dass die Schule auch von Kindern mit Sprachproblemen besucht wird.

Dass es neben der Lautsprache auch andere Mitteilungsformen wie die Schrift- und die Gebärdensprache gibt, Gehörlose also daher keineswegs stumm sind, war schon Anlass für die erste Namensänderung im Jahr 1972. Gegründet wurde die Einrichtung nämlich ursprünglich 1835 als „Taubstummenanstalt“.

Heute erfüllt das Institut eine Fülle von Aufgaben: So gibt es neben der Vor-, Grund- und Mittelschule eine pädagogisch-audiologische Beratungsstelle, ein Studienseminar, mobile Dienste, das Cochlear-Implant-Centrum und Fachdienste für Psychologie, Sozialpädagogik und Logopädie. Da sowohl die technische als auch die pädagogische Entwicklung stetig voranschreitet, kommen zwangsläufig immer wieder neue Aufgaben hinzu bzw. verlagern oder verändern sich hinsichtlich Methodik und Zielsetzung. Das schlägt sich auch in den Begriffen nieder. Gut möglich also, dass das Namensschild, welches der niederbayerische Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich zum Jahreswechsel 2016/17 am Eingangstor der Schule anbrachte, nicht das letzte war.

Philipp Ortmeier