Kultiviertes Rindvieh

Die stattliche Pinzgauerin, die schwarze Tuxer, die zierliche Hinterwäldlerin oder die schlanke Chianina… Man fühlt sich beinahe an die Schönheitsgalerie König Ludwigs I. erinnert, der die schönsten Frauen seiner Zeit von Hofmaler Joseph Karl Stieler portraitieren ließ. Aber hier ist nicht von weiblicher Anmut des 19. Jahrhunderts die Rede, sondern von Rindern. Genauer gesagt, von alten Rinderrassen, also von Haus- und Nutztieren, die der Mensch in wenigen Jahrtausenden aus ihren Wildformen herausgezüchtet hat.

Seit knapp 7000 Jahren lebt das Rind in der Obhut des Menschen. Nach aktuellen Schätzungen gibt es auf der Welt etwa 1,5 Milliarden Rinder. Sie verteilen sich auf ca. 1200 Rassen, die im Lauf ihrer Geschichte durch selektive Zucht an Standorte und klimatische Bedingungen, vor allem aber den Zielen ihrer Halter angepasst wurden. Spektakulär ist die Erkenntnis, welche die Wissenschaft dank modernster DNA-Technik gewonnen hat: Der gesamte Hausrindbestand geht auf gerade einmal 80 Tiere aus dem Vorderen Orient zurück. Nicht weniger beeindruckend ist, dass auf diesen wenigen Individuen bis heute das Überleben und der Wohlstand ganzer Völker beruhen, wie Annette Hackbarth in ihrem 2014 erschienenen „Kuhbuch“ berichtet.

Mit der Domestizierung des Auerochsen vor beinahe 11000 Jahren nahm eine unschätzbare Kulturleistung der Menschheit ihren Anfang. Die Haltung von Wildtieren, ihre genetische Isolierung und permanente Zuchtauswahl zeitigte ihre Auswirkung auch auf die Kulturgeschichte selbst: Aus den ehemaligen Jägern und Sammlern waren sesshafte Ackerbauern und Viehzüchter geworden. Ihnen dienten die domestizierten Tiere als Zug- und Arbeitstiere. Aus der Haustierhaltung gewonnene Produkte wusste man nutzbringend einzusetzen: Sehnen als Nähmaterial, Hörner für Gefäße, Dung zur Ertragssteigerung des kultivierten Ackerbodens sowie als Brenn- und Baumaterial. Fleisch als Eiweißlieferant war eine überlebenswichtige Energiequelle. Als Qualitätsprodukt ist es bis heute ein begehrtes Lebensmittel geblieben. Aus Milch werden Käse, Joghurt, Quark und Butter gewonnen. Hochwertige Produkte aus Rindsleder wissen Kenner zu schätzen.

Allerdings muss man seit langem um die Vielfalt der alten, robusten Landrassen bangen. Die Gründe liegen auf der Hand: Das Bevölkerungswachstum erforderte größeren Nahrungsmittelbedarf. Damit begann die Zucht von Hochleistungstieren. Neben den Rindern waren auch andere Haustiergruppen betroffen: Schafe, Ziegen, Schweine, Enten, Gänse, Hühner und Kaninchen. Die Gewinnung von mehr Fleisch, Milch, Eiern, Wolle und Leder war erklärtes Ziel. Wachsende Städte bedurften der Versorgung. Die Industrialisierung der Landwirtschaft, Massentierhaltung und Hochleistungstierzucht schritten damit einher. Doch mit Letzterer setzte auch der Rückgang der alten robusten, an ihre Standorte angepassten Haustier- und Landrassen ein. Sie stellen nicht nur eine wertvolle Genreserve dar, sondern sind ebenso wie Kunstwerke und Denkmale von Menschen geschaffenes, lebendiges Kulturgut. Dafür engagiert sich die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH) seit 1981.

Maximilian Seefelder

Die Angst vorm Wolf…

Mitte November, traditionsgemäß in der Nacht auf Martini, ziehen im Bayerischen Wald die Wolferer durch Städte und Märkte. Weithin ist dann der ohrenbetäubende Lärm der Schellen zu hören, mit denen eine Gruppe vorwiegend junger Männer (der „Wolf“) ihren Anführer (den Hirten) begleitet. In den Zeiten, als das Jungvieh noch viele Wochen auf Schachten und Waldweiden verbrachte, erbat sich der Dorfhirte alljährlich zum Ende des Weidesommers seinen Hüterlohn von den Bauern. Wo ihm ursprünglich eine kleine Kinderschar von Haus zu Haus folgte, um Äpfel oder Naschwerk zu erheischen, lockt das medial verbreitete Spektakel inzwischen Tausende von Besuchern in den Bayerwald.

Im sogenannten Wolfauslassen spiegele sich noch heute die früher allgegenwärtige Angst vor dem räuberischen Wolf, der die Existenz der Bauern im Bayerwald jahrhundertelang bedrohte, wider – wird vor allem von auswärtigen Medien gerne kolportiert. Ob der Lärm die Wölfe oder gar Dämonen und heidnische Geister abschrecken sollte, darüber gibt es vielfältige Meinungen. Allein die Waldler wissen, dass „der Wolf“ per se eine Fetzengaudi war und ist, mögen andere hinein interpretieren was sie wollen…

Kaum haben die Wolferer ihre rußigen Gesichter abgewaschen und die Schellen fürs nächste Jahr verstaut, rückt der echte Wolf, Canis lupus, das größte Raubtier aus der Familie der Hunde, wieder in den Fokus – und mit ihm die viel zitierte „Angst vorm bösen Wolf“, die bei aller Aufgeklärtheit und Rationalität unserer Zeit nicht aus den Köpfen der Menschen weg zu diskutieren scheint. Seit Wochen halten uns die aus dem Tierfreigelände des Nationalparks bei Ludwigsthal entlaufenen Wölfe auf Trab. Wird ein gerissenes Schaf oder Reh gefunden, geht ein Aufschrei durch Medien und Bevölkerung – auch, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass wildernde Hunde die ‚Täter‘ waren.

Die Wolfsrudel galten lange Zeit als Aushängeschild des Nationalparks Bayerischer Wald und sorgten bei zahlreichen Besuchern für Entzücken und Begeisterung, aber eben nur solange eine mannshohe Umzäunung Tier und Mensch zuverlässig trennte. Einmal in freier Wildbahn gesichtet, werden die großen Beutegreifer zum Reizthema. Kritische Stimmen können sich dabei oft nur auf wenige konkrete Erfahrungen stützen, vielmehr spiegeln sie große emotionale Befangenheit wider. Die Furcht vorm Wolf, in Märchen und Mythen kulturell verfestigt, prägt bis heute wirksam irrationelle Ängste und Bedrohungsszenarien.

Im Sinne eines konfliktarmen Nebeneinanders von Mensch und Natur wär ein rituelles „Wolfauslassen“ wünschenswert, damit sich Mensch und Tier wieder mit Respekt begegnen können.

Christine Lorenz-Lossin

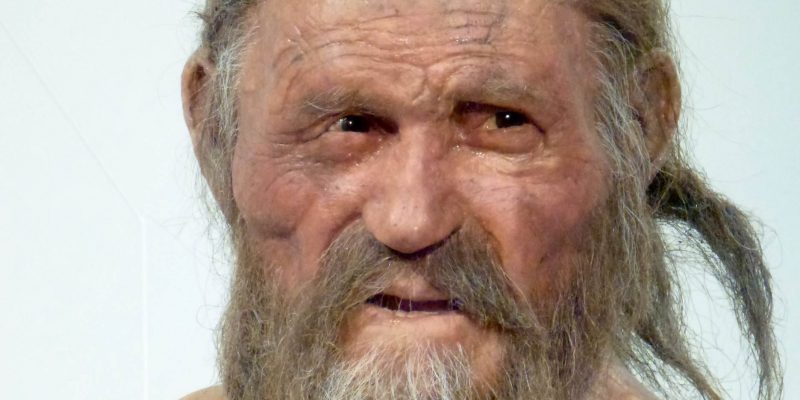

Karriere nach 5300 Jahren

Am 19. September 1991 gegen 13.30 Uhr machte das Nürnberger Ehepaar Erika und Helmut Simon am Tisenjoch in den Ötztaler Alpen einen schaurigen Fund. Aus einer mit Schmelzwasser gefüllten Felsmulde ragten Hinterkopf, Schultern und Rücken eines Toten. Mit dieser Entdeckung nahm die größte archäologische Sensation des 20. Jahrhunderts ihren Anfang. Denn die Untersuchungen, die unmittelbar nach der Bergung aufgenommen wurden, lieferten die schier unglaubliche, aber eindeutige Erkenntnis: Der Mann aus dem Eis lebte vor über 5000 Jahren, zwischen 3350 und 3100 vor Christus.

Was nicht weniger aufsehenerregend war: Weil dieser Mensch, wie seine Verletzungen zeigen, vermutlich ermordet und demzufolge mitten aus dem Leben gerissen wurde, ist er mitsamt seiner Kleidung und Ausrüstung erhalten geblieben. So konnten erstmals in der Geschichte der Medizin anatomische Untersuchungen an einem quasi 5000 Jahre alten Menschen vorgenommen werden. Erstmals in der Geschichte der Archäologie war man in der Lage, steinzeitliche Bekleidungssitten und Ausrüstungen im Detail zu studieren. Die Forschungen sind noch nicht abgeschlossen, aber die vorliegenden Ergebnisse liefern mittlerweile ein facettenreiches Bild vom „Mann aus dem Eis“, der, geradezu liebevoll als „Ötzi“ bezeichnet, in die Kulturgeschichte eingegangen ist.

Heute weiß man nicht nur, wie Ötzi bekleidet war und was er bei sich trug, man weiß auch, wie er aussah und hat Einblick in seinen Gesundheitszustand gewonnen. Einen Serienrippenbruch, einen Nasenbeinbruch, abgenutzte Gelenke, verkalkte Blutgefäße und Zahnkaries werden dem circa 46 Jahre alten Mann noch nach Jahrtausenden bescheinigt. Seine Zähne nutzte er wohl wie Werkzeuge zur Bearbeitung von Sehnen, Knochen oder Leder. Ötzis Körper weist 61 Tätowierungen auf, die vermutlich zur Schmerztherapie dienten, weil sie mit den Hauptakupunkturlinien übereinstimmen. In seiner „Reiseapotheke“ befanden sich zwei Birkenporlinge, also Baumschwämme mit blutstillender und antibiotischer Wirkung. Ihre toxischen Öle dürfte der geplagte Steinzeitmann gegen seine Darmparasiten angewendet haben. Laut Untersuchungen muss Ötzi etwa zwölf Stunden vor seinem Tod einen Brei aus Einkorn, Fleisch und Gemüse verspeist haben. Seine Mahlzeit kochte er sich auf offenem Feuer. Darauf weisen Holzkohlestücke und Mineralien in den Nahrungsresten hin. Sein Reiseproviant bestand aus geräuchertem oder getrocknetem Steinbockfleisch und Früchten.

Sechs Jahre lang wurde die Gletscher-Mumie am Institut für Anatomie der Universität Innsbruck untersucht, bevor man sie samt ihrer Beifunde 1998 in das neueröffnete Südtiroler Archäologiemuseum nach Bozen brachte. Ötzi selbst, seine Bekleidung, Bewaffnung, sein Werkzeug und andere Ausrüstungsgegenstände sind die Attraktionen der Ausstellung. Sie erzählen gut dokumentiert von einer uns fernen archaischen Lebenswelt.

Ötzi, der dort im Museum in einer Kühlzelle bei – 6 °C und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit konserviert und unseren neugierig-staunenden Blicken preisgegeben wird, erlebt demnächst seine Geburt als Filmstar. Dargestellt von Jürgen Vogel kommt „Der Mann aus dem Eis“ am 30. November in die Kinos. Man darf gespannt sein, auf welche Weise sich wissenschaftliche Erkenntnis und künstlerische Darstellung begegnen werden.

Maximilian Seefelder

Neue Hecken in Niederbayern

Derzeit ist das Thema Agrarwende in aller Munde. Auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem dramatischen Insektensterben weisen alle neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse immer auf die Bedeutung von naturnahen Lebensräumen inmitten der sogenannten „Agrarwüsten“ hin.

Niederbayern ist gekennzeichnet durch seine fruchtbaren Böden, auf denen vermehrt Mais für Biogasanlagen und als Futtermittel für die Schweinemast produziert werden. Deshalb beseitigen die Landwirte immer mehr sogenannte Kleinstrukturen wie Hecken, Raine, brechen Wiesen um und verabschieden sich vom Grundsatz der Fruchtwechsel wie in der Dreifelderwirtschaft mit Ruhepausen für die geschundenen Böden. Reine Monokulturen sind auf dem Vormarsch.

Doch es gibt rühmliche Ausnahmen: Voll-und Nebenerwerbsbetriebe, die einsehen, dass der bayerische Grundsatz „leben und leben lassen“ zukunftsfähiger ist als die einseitige Optimierung von Erträgen. Bauern, die neue Hecken pflanzen und beidseitige Wiesenstreifen tolerieren – wie auf dem Luftbild aus dem Landkreis Landshut – und sich freuen, wenn der Wechsel der Jahreszeiten wieder an Blüten und Früchten am Wegesrand erkennbar ist; Vernetzungslinien schaffen, wo Bienen wieder die so notwendigen Futterpflanzen finden und unsere Vögel die lebenswichtige Insektennahrung.

Auch bei den inzwischen verfügbaren blütenreichen Alternativen zum Energielieferanten Mais finden Tiere bedeutend höhere Lebenschancen. Staatsregierung und EU fördern all diese Maßnahmen auch durch entsprechende Subventionen und Programme. Landwirtschaftsminister Brunner will den Anteil der ökologischen Landwirtschaft mittelfristig bis auf 20 % steigern. Das führt zwangsläufig wieder zu mehr Artenvielfalt, einer reicheren Biodiversität und zu der Postkartenschönheit, die die Tourismus- und Werbefachleute so gern verbreiten. Und als Nebeneffekt sinkt auch die Erosionsanfälligkeit, die jährlich zu gravierenden Verlusten am wertvollsten Kapital der niederbayerischen Landschaft führt: den fruchtbaren Böden.

Helmut Wartner

Martini zur Ehr…

Am Festtag des Heiligen Martin, dem 11. November, trafen früher kirchliche und weltliche Traditionen aufeinander. Der Martinstag stand am Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Weihnachten. Zugleich beendete er das Wirtschaftsjahr der Bauern. Dann waren traditionell Steuern fällig. Diese wurden oft in Naturalien bezahlt, zum Beispiel mit Eiern, Getreide oder Gänsen.

In jedem Fall fanden an Martini üppige Festessen statt. Dabei kam die sogenannte Martinsgans auf den Tisch. Sie steht bis heute im Mittelpunkt eines festlichen Mahls mit Freunden und Familie.

Der Bezug zwischen dem Heiligen und der Gans ergibt sich auch aus der Legende: Martin sollte im Jahr 371 Bischof von Tours werden. Um der Wahl zu entgehen, versteckte sich der bescheidene Mann in einem Gänsestall, aber die laut schnatternden Tiere verrieten ihn.

Weil der Heilige Martin eigentlich ein römischer Soldat war, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben soll, wird er als Patron der Soldaten, der Bettler und Armen verehrt. Diese Geschichte wird alljährlich beim Martinsumzug der Kinder nachgespielt. Dabei werden auch Martinsgänse als süßes Gebäck verschenkt und miteinander geteilt.

Maximilian Seefelder und Christine Lorenz-Lossin

Illustration: Anja Just

Immaterielles Kulturerbe: Würdigung der Vielfalt!

Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Zu ihren Hauptaufgaben gehören Schutz und Erhaltung des kulturellen Erbes, Bewahrung und Förderung der kulturellen Vielfalt und der Dialog zwischen den Kulturen. Im Oktober 2003 verabschiedete die UNESCO-Generalkonferenz das Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Nachdem 30 Staaten es ratifiziert hatten, trat es im April 2006 in Kraft. Das Übereinkommen ergänzt die Welterbekonvention der UNESCO von 1972, die das materielle Kultur- und Naturerbe zum Inhalt hat. Im Dezember 2012 beschloss auch das Deutsche Bundeskabinett den Beitritt zum Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes, im Juli 2013 wurde der Beitritt rechtswirksam. Seither wurden 68 deutsche Kulturformen ins Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen, nachdem sie ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen hatten und ein Expertenkomitee nach Evaluierung der Vorschläge seine Auswahlempfehlung an die Kultusministerkonferenz zur staatlichen Bestätigung geschickt hatte.

Was aber ist eigentlich immaterielles Kulturerbe? Das sind lebendige kulturelle Ausdrucksformen, die unmittelbar von menschlichem Wissen und Können getragen werden. Dazu zählen mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen wie z.B. die Geschichte des Rattenfängers von Hameln, darstellende Künste wie z.B. die Deutsche Theater- und Orchesterlandschaft, gesellschaftliche Bräuche wie z.B. das Kneippen, Rituale wie z.B. die Ostfriesische Teekultur, Feste wie z.B. die Lindenkirchweih Limmersdorf, Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur wie z.B. die Flößerei sowie traditionelle Handwerkstechniken wie etwa das Reetdachdecker-Handwerk.

Immaterielles Kulturerbe wird also sehr konkret benannt und betrifft weite Teile der Gesellschaft. Es vermittelt einer Gemeinschaft ein Gefühl der Identität und Kontinuität. Das Kulturerbe-Verzeichnis dokumentiert dabei kulturelle Vielfalt und schärft unser Bewusstsein für kulturelle Ausdrucksformen. Zugleich bedeutet eine Aufnahme ins Verzeichnis keineswegs die Konservierung eines bestimmten Zustands. Vielmehr werden die gelisteten Fertigkeiten, das Können und Wissen, immer wieder abgeändert, wenn Praktiken und Traditionen sich veränderten Umständen und Zeiten anpassen. Durch die starke Bindung an den einzelnen Menschen, der als Träger der Kulturform eine Schlüsselrolle spielt, werden die kulturellen Ausdrucksformen fortwährend neu gestaltet. Die Veränderung ist also ein Wesensmerkmal des immateriellen Kulturerbes!

So manchem, der das Zwiefachentanzen, das Brotbacken oder das Chorsingen – alles aufgenommen ins Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes – praktiziert, wird die Bedeutung kultureller Errungenschaften erst durch deren Aufnahme ins bundesweite Verzeichnis und die damit einhergehende mediale Präsenz bewusst. Die Ausübung der Kulturform ist ganz selbstverständlicher Teil seiner Lebenswelt. Doch die Auflistung führt dazu, dass auch Außenstehende das Kulturgut wahrnehmen und es wertschätzen. Wir alle erkennen dabei die Vielfalt, in der Menschen sich kulturell entwickeln. Damit öffnen wir uns für regionale Besonderheiten und lernen, kulturelle Unterschiede zu respektieren.

Veronika Keglmaier

Perfektion ist nicht alles – selbstgemachte Musik

„Spiel mit“ heißt die Kinderbeilage der Zeitschrift „Familie & Co“. Basteltipps, Rätsel, Spiele und Erstlesetexte regen den Nachwuchs auf vielfältige Weise dazu an, selbst aktiv zu werden. Dass man Medien in dieser Weise bei der Kindererziehung einsetzen kann, ist längst ein alter Hut – die Vorgängerzeitschrift „Spielen und Lernen“ gab es seit 1968.

Wie ist das aber mit den Erwachsenen? Hat man nicht irgendwann einmal beigebracht bekommen, bestimmte Dinge besser den Profis zu überlassen? Zum Beispiel klassische Musik akademisch gebildeten Musikern? Wir haben gelernt, uns in die stille Rolle des Zuhörers zu begeben, während vor unseren Augen und Ohren eine professionelle Darbietung über die Bühne geht. Das ist natürlich (mal mehr, mal weniger) reizvoll. Aber bekommt man da nicht doch manchmal Lust, es selbst auszuprobieren?

Da trifft es sich gut, dass der Klassikbetrieb derzeit offenbar den Laienmusiker neu entdeckt. Schon seit vielen Jahren gehört es zum guten Ton, ein Festival nicht nur mit internationalen Größen zu bestücken, sondern auch Kräfte aus der Region zu berücksichtigen. Zudem lockt man gerne mit interaktiven Zusatzangeboten wie Workshops und Meisterkursen oder lädt zum Blick und Gespräch hinter die Kulissen.

Neuerdings aber wird der Otto-Normal-Bürger sogar als unmittelbar Mitwirkender angesprochen. So riefen die Passauer Festspiele „Europäische Wochen“ im Frühjahr 2017 dazu auf, bei einem Festspielchor mitzusingen. Der konstituierte sich schließlich aus vielen interessierten BürgerInnen, und gemeinsam mit dem Neuen Orchester aus Köln unter Dirigent Christoph Spering stemmte man den finalen Chorsatz der Neunten Symphonie von Beethoven – die „Ode an die Freude“.

Das erwies sich in mehrerlei Hinsicht als geschickter Schachzug: Denn nicht nur war das Ergebnis durchaus hörenswert und man genoss die Freude an der gemeinsamen Sache, sondern es wurde zugleich bei allen die Identifikation gestärkt: Die Mitwirkenden aus der Region fühlen sich „ihrem“ Festival verbunden.

So wirklich neu ist das ja übrigens auch nicht. In der Volksmusikszene pflegt man – gleichsam als Absetzbewegung zur medialen Kommerzialisierung – seit Jahrzehnten das gemeinsame Tanzen, Singen und Musizieren: auf Tanzbällen und Brauchfesten, in Singstunden und Seminaren, auf dem Dorfplatz, in der Kirche oder im Wirtshaus. Nicht von ungefähr titelt eine Veranstaltungsreihe beim Kulturreferat des Bezirks Niederbayern einladend: „Spiel mit!“

Philipp Ortmeier

Valentinstag, Wallfahrt und Halloween

Wer war nochmal der Heilige Valentin? Warum werden zu Ostern Brot und Eier geweiht und warum ist Halloween so beliebt? Antworten auf diese Fragen gibt der Familienkalender „Mit Bräuchen durchs Jahr“ des Bezirks Niederbayern. In fröhlichen Bildern und kurzen Texten stellt er zwölf Bräuche vor, die im Jahresslauf fest verankert sind und im Leben vieler Menschen eine Rolle spielen. Dies sind einerseits die Festtermine des Kirchenjahres wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern und Kirchweih. Andererseits bieten auch weltliche Termine Anlass für Bräuche, zum Beispiel an Neujahr, am 1. Mai oder dem ersten Schultag. In gewachsenen Traditionen greifen christlicher Glaube und Alltag scheinbar selbstverständlich ineinander. Neue Bräuche sorgen hingegen nicht selten für Aufsehen und sind doch nur Ausdruck sich ständig verändernden Lebenswelten. Der Kalender nimmt beides in den Blick, um Traditionen wieder bewusster zu leben.

Idee, Konzept und Texte entstanden im Kulturreferat des Bezirks Niederbayern als Beitrag zur regionalen Heimatpflege. Die Bilder stammen von der Landshuter Illustratorin Anja Just. Veröffentlicht wurde der Kalender in Zusammenarbeit mit dem Verlag Attenkofer, Straubing.

Erhältlich zum Preis von 9,80 Euro unter Tel. 0871-97512 730, im Buchhandel (ISBN 978-3-947029-02-0) oder unter www.verlag-attenkofer.de

Christine Lorenz-Lossin

Illustration: Anja Just

Seelenwecken – ein süßes Gebäck zum Armeseelen-Tag

Der November wird im Volksmund als „Totenmonat“ bezeichnet. Seine Tage von Allerseelen bis zum Ewigkeits- oder Totensonntag sind dem Gedenken an die Verstorbenen gewidmet. Doch nicht erst bei den Christen führte der Glaube an die Lösbarkeit der Seele vom Körper zur Vorstellung von Unsterblichkeit. Gedächtnisfeiern und Feste zur Verehrung der Seelen der Verstorbenen sind in vielen Kulturen üblich.

In christlichen Klöstern wurde Allerseelen ab dem 10. Jahrhundert gefeiert. Innerhalb der vielfältigen, religiös geprägten Vorstellungen von einem Weiterleben im Jenseits entwickelte der Volksglaube seine eigenen Deutungen und Bräuche. Demnach würden die Seelen der Verstorbenen am Armeseelen-Tag für kurze Zeit zurückkehren, um sich von ihren Qualen im Fegfeuer zu erholen. Bevorzugt sollen sie sich in Kirchen, auf Friedhöfen, im Dunkel, ja sogar im Wind aufhalten. Mancher Brauch war von diesem Glauben getragen. So sollte man Arme Seelen keinesfalls kränken. Vielmehr war man darauf bedacht, sie freundlich, ja fürsorglich zu behandeln. Wer dieses Gebot missachtete, dem wurde übel mitgespielt, wie aus vielen überlieferten Sagen herauszulesen ist. Kein Messer durfte mit der Scheide nach oben, keine Pfanne leer über dem Feuer stehen, auf dass sich keine Seele je verletzte. Ihre Qualen im Fegefeuer wollte man mit kühler Milch gelindert wissen. Am geheizten Ofen durften sich jene Seelen wärmen, welche die „kalte Pein“ erleiden mussten. Mancherorts speiste man sie mit Brei, der im „hölzernen Seelennapf“ gereicht wurde.

Viele dieser rituellen Praktiken sind aus dem Gebrauch gekommen, insbesondere nachdem die Aufklärung allem sogenannten Aberglauben den Kampf angesagt hatte.

Noch mehr ließen die rasanten soziokulturellen Entwicklungen der Nachkriegsjahrzehnte viele volksreligiöse Traditionen hinter sich. Mittlerweile weiß die Mehrheit der Bevölkerung nicht einmal mehr, was Allerseelen überhaupt bedeutet. Dennoch findet in dieser Gemengelage zwischen Gleichgültigkeit, verschüttetem Wissen und kritischer Glaubenshaltung manche Jenseitsvorstellung bis heute ihren sichtbaren Ausdruck in Bräuchen und Symbolen.

In einigen Regionen des bayerisch-alpenländischen Raums kennt man noch immer den sogenannten Seelenwecken, Seelenzelten, Seelenspitz oder -zopf. Seine unterschiedlichen Bezeichnungen und Ausführungen, ob als Kuchen- oder Hefeteig, Wecken oder Zopf, mehr oder weniger süß, zeugen von der Verbreitung dieses Brauchgebäcks.

Ehemals schenkten Tauf- und Firmpaten ihren Patenkindern, Eltern ihren Kindern, Verehrer ihren Liebsten zu Allerseelen einen Seelenwecken. Die Beschenkten standen stellvertretend für die Armen Seelen. Deshalb wurden bevorzugt auch die Armen des Dorfs beschenkt. Jedes „Vergelt’s Gott“ der Bedachten führte dem Volksglauben nach zur Erlösung einer Armen Seele aus dem Fegfeuer. Auch auf den Gräbern legte man Seelenwecken nieder, die von den Ärmsten und Kindern nach dem Gräbergang eingesammelt werden durften. Im Bayerischen Wald war es bis ins 19. Jahrhundert hinein Brauch, dass die Dorfarmen und Kinder um Allerseelen von Haus zu Haus zogen, um bei den wohlhabenden Bauern Seelenwecken zu erheischen. Diese erhofften sich für ihre Mildtätigkeit reichen Ernteertrag im darauffolgenden Jahr. Ob die Gabe selbstgebacken oder gekauft war, spielte dabei keine Rolle. Lediglich auf den Akt des Verschenkens kam es an.

Ich war am Montag vor Allerheiligen und Allerseelen in Geisenhausen und fand in der Auslage der Bäckerei Rauchensteiner süße Seelenwecken vor. Auf meine Nachfrage hin erklärte mir die Juniorchefin, die Bäcker- und Konditormeisterin Julia Holzner, dass sie diese Tradition in der dritten Generation fortführe. Schon Großvater Maximilian Rauchensteiner fertigte süße Seelenwecken, nachdem er 1954 die Bäckerei übernommen hatte, die seit 1739 besteht. Das Biskuitgebäck bietet die Meisterin in zweierlei Ausführungen und dreierlei Größen an: mit Buttercremefüllung und Schokoüberzug, mit Aprikosenkonfitüre und Fondantüberzug, jeweils als 400-, 600-, oder 900-Gramm-Kuchen. Ca. 300 Seelenwecken werden um Allerseelen herum gebacken, und es scheint sich in den letzten Jahren ein leichter Aufwärtstrend für die Gebäckstücke abzuzeichnen. Sie werden gerne als Patengeschenke und aus Traditionsgründen gekauft, und wohl auch weil sie etwas Besonderes sind. Es gibt sie nur einmal im Jahr, um Allerseelen eben. Warum das Gebäck ellipsenförmig gestaltet ist, beantwortet die Juniorchefin mit einem charmanten Lächeln: „Weil eine ellipsenförmige Seele leichter ins Himmelreich eingeht.“

Maximilian Seefelder

Finde den Schmetterling!

Der Sommer war herrlich, sonnig, heiß und wie immer viel zu schnell vorbei. Mit Ferien, Badewetter und Eiskaffee hatten die vergangenen Monate viele Annehmlichkeiten zu bieten, aber irgendetwas hat gefehlt… Ein Blick in die Tageszeitung schafft das gewünschte Aha-Erlebnis: „Zu viel Mais lässt Schmetterlinge aussterben“ zitiert die Passauer Neue Presse den niederbayerischen Biologen Josef Reichholf, der seit 1969 an einer Langzeitstudie zum Thema arbeitet. Seine Untersuchungen zu nachtaktiven Faltern verzeichnen einen scheinbar nicht aufzuhaltenden Artenrückgang. Mais-Monokulturen und die Überdüngung der Felder sind als Hauptübel ausgemacht und in der Tat ist die „Vermaisung der Landschaft“ ein allerorten deutlich sichtbares Phänomen der letzten Jahre.

Aber! Die unzähligen bunten Schmetterlinge meiner Kindheit habe ich nicht auf den weiten landwirtschaftlichen Flächen der Umgebung, sondern am Straßenrand und in Gärten gesehen: Kleine Bläulinge und Große Ochsenaugen an der Böschung, Kohlweißlinge im Gemüsebeet, Zitronenfalter unterm Apfelbaum, Tagpfauenauge und Kleiner Fuchs in ganzen Trauben am Sommerflieder, dazwischen der majestätische Admiral und ab und an sogar ein Schwalbenschwanz.

Ein Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Schmetterlinge und den monotonen Ackerflächen ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Der Wunsch nach einer naturnahen, umweltverträglichen und artgerechten Landwirtschaft ist recht – aber auch billig. Die anderen sollen’s mal wieder richten. Und selbst? Wer duldet Brennesseln, Wiesen-Bärenklau, Acker-Witwenblumen und -Kratzdisteln in seinem Garten? Wie sollen auf robotergetrimmtem Rasen Arznei-Thymian, Dost und Günsel wachsen? Warum Gabionen statt Liguster- und Fliederhecken? Vielleicht hilft ein kritischer Blick in den eigenen Vorgarten, damit der nächste Sommer wieder bunter wird…

Christine Lorenz-Lossin