Kleider machen Leute

Dass Kleider Leute machen wissen wir nicht erst seit der Novelle des Schweizers Gottfried Keller von 1874. Denn kaum ein Phänomen spiegelt so sehr Individualität und Zeitgeist wider wie unsere Kleidung. Sie verlangt von jedem Einzelnen alltägliche Entscheidungen, kennzeichnet Zugehörigkeiten oder hebt heraus. Gesellschaftliche Konventionen prägen unser Kleidungsverhalten, weil wir glauben (wollen), dass auf den ersten Blick zu erkennen sei, wen wir vor uns haben.

In zügellosen Zeiten wie dem Fasching sind diese Konventionen seit jeher ausgesetzt. Jeder kann und darf beliebige Spielarten seiner Persönlichkeit zur Schau tragen oder in eine Rolle schlüpfen. Von uniform bis originell ist alles drin. Aus dem Nadelstreifenanzug wird ein schriller Aufzug, aus der grauen Masse ein buntes Durcheinander. Die Welt steht Kopf, der Bischof wird zum Bettelmann, der Handwerksbursch zum König, Frau Nachbarin zum Cowboy Jim.

Die spielerische Leichtigkeit im Umgang mit Rollenbildern, die wir uns einmal im Jahr leisten, ist in den Kinderzimmern der Welt alltägliche Wirklichkeit. Mit wenigen Kleidungsstücken und Requisiten, dafür mit umso mehr Phantasie verwandeln sich Kinder leidenschaftlich gern in wilde Tiere, Burgfräulein und Ritter, Monster und feine Damen, in Ninjas, Feen und Superhelden. Die Schleife im Haar macht zur Prinzessin, der Karton auf dem Kopf zum Astronauten und das laute Geschrei zum wilden Tiger.

Mit zunehmendem Alter schwächelt die Vorstellungskraft etwas. Die Flucht in andere Zeiten und Welten ist dennoch willkommene Abwechslung zum grauen Alltag. Aufwendige Schauspiel- und Musicalproduktionen erfreuen sich daher ungebrochener Beliebtheit und sind Highlight mancher Städtereise. Aber auch die zahlreichen Laienspiel- und Amateurtheaterbühnen – allein ca. 350 in Niederbayern – erfreuen sich eines treuen Publikums und bereichern die Kulturszene alljährlich mit einem abwechslungsreichen, sehenswerten Programm. Ohne Kostüme, Maske und Requisiten geht auch hier nichts. Der kindlichen Lust am Rollenspiel und Verkleiden darf auf der Bühne ganzjährig gefrönt werden.

Seit zwanzig Jahren unterstützt der Bezirk Niederbayern diese Kulturtradition tatkräftig: Im Kostüm- und Requisitenfundus des Laienspielzentrums auf dem Gelände des Bezirksklinikums Mainkofen stehen niederbayerischen Theatergruppen über 1000 Einzelteile kostenfrei zur Verfügung. Für leidenschaftliche Schauspieler und Verkleidungskünstler birgt der Fundus viele Schätze: Von Abendkleid bis Zauberstab, von Zepter bis Abakus. Mehr Informationen auf den Laienspiel-Seiten des Bezirks.

Christine Lorenz-Lossin

Shabby Chic® oder Von den Widersprüchlichkeiten des Alltags

Im kalifornischen Santa Monica, am Pazifikstrand vor L.A., steht die Wiege des Shabby Chic-Trends, den Lifestyle-Magazine und Einrichtungsberater längst in alle Welt getragen haben. 1989 eröffnete die englische Stylistin Rachel Ashwell hier einen Laden, der mit Flohmarktstücken handelte. Inzwischen ist sie Teilhaberin mehrerer Labels und das Oxymoron Shabby Chic als Warenzeichen geschützt.

Shabby Chic (von engl. shabby = schäbig, heruntergekommen) meint einen Einrichtungsstil, bei dem Erbstücke, Flohmarktkäufe und Selbstgemachtes ungeniert gemischt werden. Sichtbare Gebrauchsspuren sind dabei kein Makel, sondern gehören genauso zum Konzept wie rostige Scharniere, schlieriges Glas und abblätternder Lack.

Die im Angebot von Online-Portalen und Möbelhäusern zahlreich zu findenden antik anmutenden Möbel und Gegenstände stammen – aufgrund der großen Nachfrage – aber längst nicht mehr vom Flohmarkt oder Omas Speicher, sondern aus Fabriken und Industriehallen, wo Oberflächen und Bezüge einem künstlichen Alterungsprozess unterzogen werden. Dabei soll es sich bei Shabby Chic, wie die einschlägige Literatur beteuert, nicht um wertlosen Plunder handeln, sondern um Möbel, die ihre eigene Geschichte erzählen. Ach ja?!

Was in den 1980er Jahren als Gegenbewegung zur kostspieligen Innenausstattung der oberen Mittelklasse-Landhäuser in England entstand, hat über das hippe Santa Monica als massentauglicher Trend zurück nach Europa gefunden. Shabby ist in! Ob als Stilmöbel, patinierter Schmuck oder Jeans im used look – Gebrauchsspuren suggerieren uns Einzigartigkeit, Charakter und Geschichte. Mit Sorgfalt ausgesuchte Accessoires werden scheinbar beliebig zusammengestellt. Was zählt ist Gemütlichkeit statt Schlichtheit, Üppigkeit statt Purismus. Alt darf es aussehen, aber praktisch und bequem muss es sein – und Geld spielt keine Rolle, wo Geschmack und Individualität unter Beweis gestellt werden wollen.

Das samtige Sofa abgewetzt wie von Generationen gemütlicher Kaffeekränzchen, aber mit modernster Federkerntechnik; die Häkeldeckchen wie handgemacht, aber ohne Stockflecken; die Rüschenbluse wie aus Omas Wäscheschrank, aber ohne Mottenkugelduft; die Boots wie nach tagelangem Viehtrieb, aber zu teuer für Regenwetter – Shabby Chic ist und bleibt ein Widerspruch in sich.

Leider stimmt auch nicht, was uns als Mehrwert dieses Trends verkauft wird: Die Wertschätzung von historisch Überliefertem wird nicht größer, weil wir uns mit stilvollen Imitaten umgeben. Vielmehr verliert sich der Blick für die wahren Schätze immer mehr, je kunstvoller die Attrappen werden. Wie sonst ist zu erklären, dass im Zwieseler Land ein Erlebnispark mit künstlichem Mittelalterflair entstehen soll, während ringsum historische Denkmäler verfallen?

Christine Lorenz-Lossin

Ort schafft Mitte

Auf dem Spielplatz in Johannesbrunn herrscht reges Leben. Kleine und größere Kinder tollen auf den hölzernen Geräten und Bauten herum, Mütter und Väter plaudern oder picknicken an den verstreuten Sitzgruppen, in den Kinderwägen liegen brabbelnd die Kleinsten. Mit dem 2009 eingeweihten Spielplatz neben der Pfarrkirche hat sich der Ort Johannesbrunn eine neue Mitte geschaffen. Es brauchte dazu keine Millionen aus öffentlichen Fördertöpfen, keinen Stararchitekten, keine Riesenchristus- oder Konzerthaus-Hybris aus der elitären Geisteswelt selbsternannter Kulturbotschafter. Der kreative Kopf des Projektes ist der seit 2010 ortsansässige Bildhauer Örni Poschmann. Mitgewirkt aber haben sie alle, die jungen Familien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Sie waren von Beginn an in den kreativen Prozess eingebunden, durften den Platz selbst – ideell und materiell – mitgestalten. So kann es auch gehen. Gemeinsam, alle zusammen.

Szenenwechsel. Ich bin zu Gast in der neuen Heimstatt des Künstlers und seiner Familie, einer alten Hofstelle am Ortsrand von Johannesbrunn. 2010 hat es sie von Wendeldorf bei Aham, wo sie seit 1996 wohnten, hierher verschlagen. Der Bildhauer führt mich durch das neu erbaute Atelierhaus im Garten hinter dem Hof, wo er neben einer großzügigen Werkhalle und mehreren Arbeitsräumen auch Schlaf- und Gemeinschaftsräume eingerichtet hat. Der Bau soll nicht nur ihm und seiner Frau, der Künstlerin Judith Lipfert, als Atelier dienen, sondern zugleich Freunden, Künstlern und Handwerkern eine Wohn- und Werkstätte sein. Momentan sind zwei Handwerksgesellen auf der Walz zu Gast. Der eine sitzt gerade in der Stube, hilft Poschmanns Ältestem bei den Hausaufgaben, der andere sonnt sich draußen auf der Türschwelle. Demnächst werden weitere eintreffen, um für einige Tage gemeinsam im Atelierhaus zu wohnen und zu arbeiten.

Die Eingangs-Szenerie, die ich vorfinde, ist bezeichnend für Poschmann: als Mensch, aber auch als Künstler. Er selbst versteht sich mehr als Handwerker. Auch das Atelierhaus ist sein Werk. 1965 in Berlin geboren, machte er von 1986 bis 1989 eine Bildhauerlehre. Es schlossen sich Wanderjahre im In- und Ausland an, die 1992 bis 1994 in eine Zimmererlehre mündeten. Noch heute pflegt er regen Kontakt zu den Handwerksgesellen von damals. Das Haus der Familie Lipfert-Poschmann ist ein offenes Haus.

Diese Haltung setzt sich im Werk fort. Denn Kunst ist bei Poschmann vor allem Mittel und Ausdruck von Kommunikation. Bei vielen Holzobjekten für den öffentlichen Raum steht das spielerische Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Auf einem großen Mühlespiel bilden die Kinder selbst die Mühlensteine. Aus der Interaktion im Spiel entsteht Gruppendynamik; soziales Erleben und Erlernen wird auf diese Weise gefördert. Dasselbe gilt auch für andere Spielobjekte, wie sie Poschmann mittlerweile für viele Auftraggeber – häufig Kindergärten und Horte – geschaffen hat: die offene Kaufladentheke ebenso wie der Schlangenturm, der anhand von Tierskulpturen den Naturkreislauf veranschaulicht. Gäbe es für Bildende Kunst ähnlich wie für Filme das Prädikat „besonders wertvoll“, Poschmanns Werke hätten es verdient.

All das zeigt uns, dass die Kunst von Örni Poschmann nicht für sich alleine stehen will. Ihr Werden ist kein isolierter Akt im Atelier; ihr Sein braucht die Umgebung, die Natur und den Menschen als Resonanzraum. Und wenn sie wie beim Johannesbrunner Spielplatz konkret gemeinschaftsstiftend wirkt, findet dieser Wesenszug seine ideale Erfüllung. Und unsere Welt ist um einen heimatlichen Ort reicher geworden.

Philipp Ortmeier

Drei Weise aus dem Morgenland

Als Jesus Christus geboren wurde, leuchtete ein besonderer Stern am Himmel. Ihm folgten drei Weise aus dem Morgenland. Im Stall zu Bethlehem fanden sie den Neugeborenen, den sie als Sohn Gottes erkannten. Sie beschenkten ihn mit Kostbarkeiten: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Menschen glaubten, nur Könige könnten sich solche Geschenke leisten. Deshalb spricht man von den Heiligen Drei Königen.

Das Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar ist eines der ältesten Kirchenfeste. Es heißt auch Epiphanie oder Erscheinung des Herrn. Schon 300 n. Chr. wurde es als Fest der Geburt und Taufe Jesu begangen. Die orthodoxen Christen feiern an diesem Tag noch heute ihr Weihnachtsfest.

Als Weise aus dem Morgenland zogen früher Schüler und Handwerksgesellen von Haus zu Haus. Mit einem Dreikönigslied baten sie um milde Gaben. Seit etwa 1950 werden Ministranten als Sternsinger ausgesandt. Sie sammeln Spenden für wohltätige Zwecke. Zum Dank schreiben sie ihren Segensspruch an die Haustüren: Die Jahreszahl und C + M + B. Was aussieht wie die Initialen der Heiligen Drei Könige – Caspar, Melchior und Balthasar – bedeutet eigentlich „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus).

Maximilian Seefelder und Christine Lorenz-Lossin

Illustration: Anja Just

Magische (literarische) Orte

Noahs Barthaare, Fischgräten von der Speisung der 5000, Tränen Christi oder Milch der Gottesmutter in handlichen kleinen Fläschchen – jahrhundertelang glaubten Christen an die Wundertätigkeit dieser Dinge und ihre Verweiskraft auf weit entfernte heilige Stätten. Der aufgeklärte Mensch belächelt solch skurrile Auswüchse mittelalterlicher Reliquienkulte, die mit rationalem Denken nicht nachvollziehbar sind. Die Moderne hingegen hat ihre eigenen, säkularen Gnaden- und Wallfahrtsorte geschaffen. Hier sind Generationen von Fans zu nennen, die ans Grab von Elvis Presley, Lady Di oder Michael Jackson pilgern. Aber auch (hoch)kulturaffine Menschen, die sich gefeit vor solchem Starkult wähnen, erliegen oft der Strahlkraft historischer Persönlichkeiten. Dies gilt im ‚Land der Dichter und Denker‘ vor allem für eine Vielzahl von Autoren und Schriftstellerinnen, die deutsche Literaturgeschichte geschrieben haben. Wer Weimar besucht, kommt an Goethes Gartenhaus und Schillers Arbeitszimmer nicht vorbei. Tabakdose, Schreibfeder und Tintenfass werden hier ebenso sorgsam gehütet, wie andernorts Kirchenschätze.

Die europaweit einzigartige „Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e.V.“ vertritt über 215 Mitglieder mit dem erklärten Ziel, die literarische Vielfalt Deutschlands zu erhalten und ihr weiterhin die nötige Anerkennung und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Zum Dachverband gehören zahlreiche Literaturmuseen und Dichterstätten im In- und Ausland. Obwohl öffentliche wie private Träger mit immer knapperen Etats zu kämpfen haben, ist der Boom musealer Einrichtungen, gerade auch im Bereich Literatur, ungebrochen.

Zu den niederbayerischen Glanzstücken gehört die Ausstellung „Born in Schiefweg“, die seit 2010 im Geburtshaus der Heimatdichterin Emerenz Meier (1874-1928) nicht nur dieser starken Frau ein Denkmal setzt, sondern auch die Geschichte der Auswanderung aus dem Bayer- und Böhmerwald „ins Amerika“ erzählt. Im Rosenberger Gut bei Lackenhäuser erinnert ein Museum an Adalbert Stifters (1805-1868) dortige Aufenthalte. Auch hier darf der originale blitzsaubere Schreibtisch mit Tintenfass und Feder nicht fehlen.

Ein neues Kapitel ist Paul Friedl (1902-1989) gewidmet: Sein Geburtshaus in Pronfelden bei Spiegelau wird in den kommenden Jahren ins Freilichtmuseum Finsterau transloziert, um das denkmalgeschützte Gebäude vor dem Verfall zu retten und darin eine Begegnungs- und Pflegestätte für die Literatur des Bayerischen Waldes einzurichten. Auch, wenn der „Baumsteftenlenz“ nur die ersten drei Jahre seines Lebens in dem Haus verbracht hat – es wird Fans und Besucher finden, die sich von diesem Ort magisch angezogen fühlen.

Christine Lorenz-Lossin

Stille Nacht, Heilige Nacht – ein weltumspannender Friedensgruß

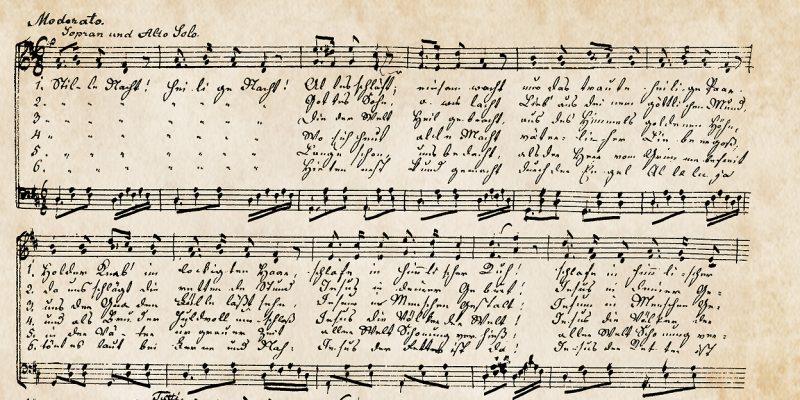

Wir singen es alle Jahre wieder am Heiligen Abend, und mit uns etwa 2,5 Milliarden Menschen weltweit in mehr als 300 Sprachen und Dialekten: Stille Nacht, Heilige Nacht – das berühmteste aller weihnachtlichen Volkslieder.

Text und Musik entstanden etwas zeitversetzt und an verschiedenen Orten im benachbarten Österreich. 1816 verfasste der Hilfspfarrer und Dichter Joseph Mohr in Mariapfarr im Lungau im Südosten des Salzburger Landes die sechs Strophen der Originalversion. Die Melodie dazu ersann zwei Jahre später der Komponist und Lehrer Franz Xaver Gruber in Arnsdorf im Flachgau im nördlichsten Teil des Landstrichs. In Oberndorf an der Salzach, an der Grenze zum bayerischen Laufen, erklangen Text und Komposition erstmals gemeinsam. Am 24.12.1818 erlebte „Stille Nacht, Heilige Nacht“ bei der Christmette in der Kirche St. Nikolaus seine Uraufführung. 2018 wird man also das Zweihundertjährige einer zunächst „einfachen Composition“ feiern, deren heutige Popularität ihre Schöpfer wohl in Erstaunen versetzen würde.

Die Verbreitung des Weihnachtslieds setzte schon unmittelbar nach seiner Entstehung ein. Es waren Zillertaler Händler, die zwischen Advent und Lichtmess weit umherreisten, um auf städtischen Märkten ihre Waren feilzubieten. An den Ständen lenkten sie mit bunten Trachten und anrührenden Volksliedern aus der Heimat so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass sich Letztere bald als die eigentlichen Verkaufsschlager erwiesen. Auf diese Weise entstanden im frühen 19. Jahrhundert die berühmten Zillertaler Sängerdynastien Rainer und Strasser. Mit „Stille Nacht“ im Reisegepäck gelangten sie nach Leipzig, Berlin, Paris, London, Sankt Petersburg und trugen das Lied schließlich bis nach Amerika und in die Welt hinaus. Ein erster Faltblattdruck erschien 1833 in Dresden. Damit war die internationale Verbreitung eingeleitet. Im 20. Jahrhundert sorgte Bing Crosby für seine Popularität. 1937 nahm er „Silent Night“ erstmals auf und verkaufte es in ständig neuen Versionen über 30 Millionen Mal. Weit über tausend Tonträger dürften es mittlerweile sein, auf denen das Stille-Nacht-Lied eingesungen wurde, u. a. von Berühmtheiten wie Plácido Domingo oder den Wiener Sängerknaben. Nicht zu vergessen sind die Filme der Jahre 1910, 1934, 1968, 1988, 1997 und 2012, die von der Stille-Nacht-Geschichte handeln. Der heutige Bekanntheitsgrad von „Stille Nacht“ liegt bei 80 bis 100 Prozent – nicht nur in Europa, auch in Amerika, Afrika, Russland, Australien und China.

Die geschickte Vermarktung des Lieds und seiner Geschichte ist die eine Sache. Aber was spricht für seine Bedeutung und Beliebtheit? Nun, im Zuge der Aufklärung wurde auch die Kirchenmusik reformiert. Damit war eine wesentliche Voraussetzung für deutschsprachiges Liedgut im Gottesdienst geschaffen worden. Auch historisch-politisch betrachtet hätte es keinen passenderen Zeitpunkt gegeben: Das Stille-Nacht-Lied entstand wenige Jahre nach den Napoleonischen Kriegen, die über Europa hinwegfegten, ganze Landstriche verwüsteten und die Bevölkerung in Not und Elend stürzten. Dementsprechend groß war die Sehnsucht nach Frieden. Eben diese Sehnsucht bringt die schlichte Pastorale von der Stillen Heiligen Nacht zum Ausdruck. Hinzu kommen musikalische Aspekte: Die eingängige Melodie mit der Wiederholung von Tonfolgen, die gut singbare Tonlage, der gefällige Wiegenlied-Rhythmus sowie die einfache Zweistimmigkeit, die dem kollektiven Musikverständnis des bayerisch-alpenländischen Raums traditionsgemäß entgegenkommt. Nicht zu vergessen ist das beglückende Erlebnis gemeinsamen Singens. In hochemotionalen Momenten wie etwa am Ende der Christmette bewegt es die Herzen – nicht zuletzt weil wir uns in der Gemeinschaft friedfertiger Menschen geborgen fühlen dürfen. „Stille Nacht“ macht’s möglich.

In diesem Sinne friedliche, frohe Weihnachten!

Maximilian Seefelder

Heimat kulinarisch

Der Gaumen hat ein langes Gedächtnis. Gerüche und Geschmäcker bleiben lebenslänglich erhalten, die guten wie die weniger angenehmen. Nach Leibspeisen befragt, fallen einem wohl meist nicht ungewöhnliche exotische Gerichte ein, sondern schlichte Speisen aus der Kindheit, vielleicht ein Erpfezwirl, Maultaschen oder Zwetschgenknödel. Und trotz ernsthafter Bemühungen, weniger Fleisch zu essen, kann mich hie und da nichts von Leber- und Blutwurst mit Kraut und Kartoffeln abhalten.

Die traditionelle regionale bayrische Küche ist nicht fleischlastig, wie das manchen Schweinshaxenfans in ihren Träumen erscheinen mag. Sie richtet sich nach Kulturlandschaften, Bräuchen und Jahreszeiten. Nach dem Krieg brachten die Zuwanderer aus dem Osten ihre Kochtraditionen mit, später dann kamen Einflüsse aus Italien und Jugoslawien, aus Griechenland und der Türkei und auch aus der asiatischen Küche hinzu und haben dazu beigetragen, dass der Spagat zwischen traditioneller und moderner, leichter Küche gelingen konnte.

Das Bewusstsein für regionale und saisonale Produkte ist gewachsen, immer mehr Köche entdecken vergessene Genüsse neu. Sie besinnen sich wieder auf ihr Handwerk, machen sich die Mühe, Innereien aufzutischen, wenn auch dazu manchmal außer dem Aufwand in der Küche zusätzlich Überzeugungsarbeit beim Gast geleistet werden muss. Dafür verschwinden zuagroaste Zutaten langsam wieder aus den Töpfen und den Köpfen der bayerischen Köche, die Gemüse und Obst, Milch und Käse aus der Region bevorzugen. Und wenn endlich unsere niederbayerischen Bauern und Metzger stolz sind auf ihre Produkte und sehen, dass sich ihr Käse nicht verstecken muss hinter einem Pecorino, ihr Gselchtes es aufnehmen kann mit einem Pastrami, dann wird alles gut.

Küche und Kochen hat viel mit Identität zu tun. Das Essen ist ein Gradmesser für Kultur. Dass sich unsere Küche durch vielerlei Einflüsse verändert und dazugewonnen hat, ist ein Indikator für die Vielfalt der Gesellschaft. Die hat dazu beigetragen, dass Rezepte keine Dogmen mehr sind. Am Herd herrscht nicht die Vorschrift, sondern die Freiheit. Der Kochlöffel ist der Dirigierstab, Nase und Gaumen, Hände, Augen und selbst die Ohren sind beteiligt an dem, was im Kochtopf passiert. Der Duft der Gewürze, die Textur eines Teigs, die Farben der Gemüse und das Knistern von heißem Fett – hier sind alle Sinne beteiligt und vereinen sich zum guten Ende am Gaumen des Genießers. Essen macht glücklich, ist Gemeinsamkeit und Heimat!

Ines Kohl

Illustration: Claudia Weigert-Trinkler

Die Illustration ist entnommen dem „Koch-Kunst-Sammelsurium“ – Kulinarrisches (!) und Kurioses.

Rezepte und Texte: Ines Kohl / Bilder: Claudia Weigert-Trinkler / Druck: Verlag Ebner, Deggendorf ISBN:978-3-934726-83-3

Dirndl an? Dirndl aus?

Ein Septemberabend an der Tankstelle mitten in Niederbayern: Ich stehe im Dirndl an der Kasse und bezahle. Die junge Kassiererin meint fröhlich: „Na, geht’s zum Oktoberfest?“. Ich verneine und erkläre, dass ich zu einer Veranstaltung vor Ort unterwegs bin. Darauf folgt ihre erstaunte Antwort: „Ach was, da trägt man sowas auch?“

Tracht wird anscheinend mehr und mehr als Verkleidung für die Bierzeltparty wahrgenommen. In den Kleiderschränken der Jugend finden sich das Dirndl respektive die Lederhose als Pflicht-Accessoire. Man will ja zünftig ausgerüstet sein für die diversen Volksfeste im Jahreslauf. Dieses Kleidungsverhalten wird gern als bewusster Ausdruck der Verbundenheit mit der Region interpretiert und hochgelobt. Bayern ist gerade in – wir sahen es, nebenbei bemerkt, im Sommer auch an den aufblasbaren Weißwürsten und Brezen in Übergröße, die in großer Zahl in den bayerischen Badeseen umherschwammen.

Grundsätzlich ist es durchaus erfreulich, dass man sich gern in Tracht oder was man dafür hält zeigt. Auch Touristen bekunden ihre Sympathie mit der Region durch bayerisch angehauchte Kleidung. Dennoch zwingt sich eine Frage auf: Ist regionale Zugehörigkeit etwas, das man nur zu bestimmten Gelegenheiten zeigen soll? Im Dirndl ins Bierzelt – klar, das erwartet jeder. Im Dirndl auf den Wochenmarkt oder ins Klassikkonzert? Da treffen einen schon leicht irritierte Blicke. Ganz so weit her ist es mit der regionalen Verbundenheit, die sich im Kleidungsverhalten ausdrückt, dann doch nicht. Samstagabend ist Bayern quasi in, Mittwochmittag eher nicht. Schade eigentlich. Ganz Mutige sollen ihre Lederhose übrigens schon dann angezogen haben, wenn ihnen grad danach ist. Beim Gassi Gehen mit dem Hund zum Beispiel. Und danach sind sie in der gebleichten Jeans auf’s Oktoberfest gefahren.

Veronika Keglmaier

Mehr Heimat durch das neue Landesentwicklungsprogramm?

Die bayerische Staatsregierung hat gegen den Widerstand der Fachwelt – einer Allianz von Landesplanern, Natur- und Umweltschützern, Heimatpflegern und (Landschafts-)Architekten – ein neues Landesentwicklungsprogramm (LEP) verabschiedet, das künftig die Ansiedlung von Gewerbe im sogenannten Außenbereich ohne Anbindung an die vorhandene Bebauung deutlich erleichtert. Es droht die Versiegelung ganzer Landstriche, wenn es nicht gelingt, den hektarweisen Verlust wertvoller Äcker und unbebauter Kulturlandschaft deutlich zu drosseln und bestenfalls künftig zu vermeiden.

Aber noch immer bevorzugen es viele Gemeinden, einfach am Ortsrand neue Flächen auszuweisen, wieder eine Umgehungsstraße zur Entlastung der Ortskerne zu planen und zu bauen, wo sich weitere Betriebe, Einkaufs- und Logistikzentren ansiedeln. Gleichzeitig beklagt man die Verödung der Ortskerne und den Verlust wohnortnaher Einkaufsmöglichkeiten.

Helfen könnte eine gezielte Förderpolitik der Regierung, ein Führen am „goldenen Zügel“: Kein Geld für edle Ortskernsanierungen, wenn gleichzeitig am Ortsrand der globalisierte Einzelhandel angesiedelt wird und so die gewünschte Revitalisierung ab absurdum geführt ist.

Das gelänge durch eine intelligente Nutzung des vorhandenen Bestandes auch mit Hilfe der allgegenwärtigen Digitalisierung. Auch für das Gewerbe wäre mit etwas mehr Kreativität eine Innenentwicklung möglich, wenn Kommunen innerörtliche Brachen und nicht mehr benötigte Gewerbeflächen an den Ortsrändern gezielt aktivieren würden. Selbst die Konsumenten können einen aktiven Beitrag gegen den Flächenfraß leisten, indem sie vermehrt regionale und lokale Anbieter und Handwerker fördern: Wenn sie wohnungsnah einkaufen statt über das Internet Waren zu bestellen. Dann wäre auch der Frachtverkehr von und zu den Logistikzentren hinfällig, für dessen Infrastruktur wiederum Boden versiegelt wird.

Einseitiges Schielen auf sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen verhindert intelligente interkommunale Lösungen und damit eine mögliche Reduzierung des Flächenfraßes. Durch das neue LEP – von manchen auch als „Landeszerrüttungsplan“ bezeichnet – wird die Zersiedelung unserer Heimat eher angeheizt als eingedämmt. Dass dies ausgerechnet der bayerische Heimatminister zu verantworten hat, ist die besondere Pointe der Geschichte.

Helmut Wartner

Äpfel, Nüss‘ und Mandelkern

Alljährlich am Vorabend des 6. Dezembers bekommen Kinder Besuch vom Heiligen Nikolaus. Ihnen wird erzählt, dass er gute wie böse Taten in einem goldenen Buch verzeichnet. Meist tritt er als Bischof mit Mitra und Bischofsstab auf, der gute Taten mit Geschenken belohnt.

Nikolaus war im 4. Jahrhundert Bischof von Myra in der heutigen Türkei. Er ist der bekannteste und beliebteste Heilige der Ost- und Westkirche. Viele Legenden beschreiben ihn als großen Menschenfreund: Armen Familien soll er ebenso geholfen haben, wie in Seenot geratenen Pilgern oder zu Unrecht Verurteilten. Daher wird er als Patron der Kinder, der Reisenden und Gefangenen verehrt.

Die Legenden rufen in Erinnerung, Gutes zu tun und Freude zu schenken. So gilt Nikolaus seit Jahrhunderten als gutes Vorbild und ist in Kindergärten und Schulen gerne gesehen. Sankt Nikolaus als großer Kinderfreund hat auf der ganzen Welt „Verwandte“: Als Weihnachtsmann im roten Mantel und mit weißem Bart beschert Père Noël, Father Christmas, Sinterklas, Santa Claus oder Noel Baba Kinder in anderen Ländern.

Maximilian Seefelder und Christine Lorenz-Lossin

Illustration: Anja Just