Alles eine Frage des Stils?

Vor 250 Jahren starb mit Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) ein Wegbereiter der Kunstgeschichte und Archäologie, der bis heute unser Kunstverständnis prägt. Er erkannte als erster, dass der Stil, der sich in der Gestaltungsweise zum Beispiel einer Bildhauerarbeit niederschlägt, verrät, ob ein Werk zur gleichen Zeit entstand, jünger oder älter ist als ein zu Vergleichendes – der Traum jedes Kunstgeschichts-Erstsemesters: klar abgrenzbare Epochen, eine überschaubare Systematik und schnelle Erfolge in der Zuordnung zu Entstehungsorten und -zeiträumen. Freilich, im Laufe der Zeit offenbaren sich die Tücken dieser Vereinfachung. Viele von Winckelmanns Ansichten sind heute widerlegt. Zahlreiche Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass auch die vergangenen Jahrhunderte ein fröhliches Neben- und Durcheinander von Stilen und Moden kannten. Doch die Erkenntnis, dass auch die Kunst eine Geschichte hat und dass Kunstwerke Auskunft geben können über Geisteshaltung, Vorlieben und kulturelle Eigenheiten einer vergangenen Gesellschaft begründete letztlich die moderne Bildwissenschaft.

Dabei war Winckelmann selbst weniger Formalist als Ästhet. Übersättigt von Formenpracht und Farbenspiel der Barockzeit versuchte er einen neuen ästhetischen Maßstab für die Kunst seiner eigenen Zeit aufzustellen. Als Idealbild galt ihm die griechische Antike und die ihr zugeschriebene „edle Einfalt und stille Größe“ – darin lag nach Winckelmanns Vorstellung die Vollendung wahrhaft künstlerischen Schaffens.

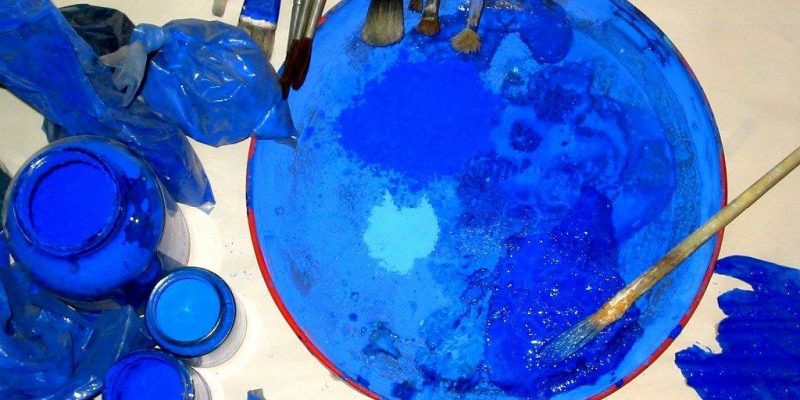

Und heute? Wohin man blickt eine noch nie dagewesene Vielfalt an Formen, Farben, Stilen und Richtungen – von den klassischen Disziplinen Architektur, Malerei und Bildhauerei über Druckgraphik und Fotokunst hin zu Multimedia-Installationen, Performances und Konzeptkunst. Die Kunst tobt sich aus, feiert sich selbst. Kaum eine Stadt – und sei sie auch noch so klein – kommt aus ohne Kunstsymposium, Galerie, Skulpturenpark, Kunstbi- und -triennalen, …

Der Zugang zu bildender Kunst ist heute leichter und dadurch schwerer denn je. Der didaktisch aufbereiteten Kunst im Museum steht eine Vielzahl von Ausstellungs- und Aktionsräumen, auch im öffentlichen Raum, gegenüber, die zwar Schwellenängste nehmen können, oft aber auch allein lassen mit der Frage „Ist das Kunst, oder kann das weg?“

Einen ersten Schritt aus diesem Dilemma kann der direkte Kontakt mit Kunstschaffenden sein, zum Beispiel bei einem der zahlreichen Symposien zu Kunst im öffentlichen Raum, die in der Regel ebendort stattfinden und die Möglichkeit bieten, den Schaffensprozess zu begleiten und mit dem Kopf auch die Idee dahinter kennen zu lernen; oder beim „Tag des offenen Ateliers“, den das Kulturreferat des Bezirks Niederbayern alle zwei Jahre veranstaltet. Nur Mut – Hingehen und Hinschauen lohnt sich!

CLL

Fahrendes Theater – Kultur vor Ort

Ab 9. Juni ist es wieder soweit: Das KULTURmobil, das fahrende Profitheater des Bezirks, gastiert in 30 Gemeinden Niederbayerns. Der Theater-LKW rollt in diesem Jahr zum 21. Mal über die Land-, Kreis- und Gemeindestraßen. Er klappt seine Bühne auf Dorf- und Marktplätzen, in Burgruinen und an anderen idyllischen Plätzen auf.

Thespiswagen wird eine fahrende Theaterbühne mancherorts genannt. Thespis war im 6. Jahrhundert vor Christus einer der ersten griechischen Tragödiendichter. Unbelegten Quellen zufolge zog er mit einer Wanderbühne auf einem Karren umher. Noch heute ist der Begriff „Carro di Tespi“ in Italien ein Synonym für Reise-Theater.

In Europa haben Wanderbühnen eine lange Tradition. So spielten beispielsweise in England zu Beginn des 16. Jahrhunderts fahrende Schauspielertruppen, die in Innenhöfen von Pubs auftraten, eine wichtige Rolle. Die ersten Theaterbauten in England hatten eher provisorischen Charakter und damit Ähnlichkeit mit Wanderbühnen.

In Deutschland bildeten sich im 17. Jahrhundert zahlreiche Wanderbühnen als Gegenpart zu den Hoftheatern der Fürsten. Mit dem Aufkommen der ersten Nationaltheater mit festen Schauspielerensembles verlor diese Form des Volkstheaters im 18. Jahrhundert jedoch in Deutschland allmählich wieder an Bedeutung. Auch wenn noch bis ins 19. Jahrhundert hinein Wandertruppen in deutschen Städten gastierten.

1998 schickte Bezirksheimatpfleger Dr. Maximilian Seefelder, der Initiator von KULTURmobil, beziehungsweise der Bezirk Niederbayern zum ersten Mal „seine“ professionelle Theatertruppe übers niederbayerische Land. Das Ziel war damals und ist es auch heute: Das Publikum unter freiem Himmel – oder bei Regen auch mal in Feuerwehrhäusern oder Bauhöfen – zu unterhalten. Der Wagen der Fahrenden, den früher Pferde übers Land zogen, hatte sich dabei in einen Lastwagen mit Kastenaufbau und ausklappbarer Bühne verwandelt.

KULTURmobil ist inzwischen ein viel beachtetes, einzigartiges Erfolgsprojekt regionaler Kulturarbeit: Es erreichte mit bisher 610 Gastspielen und 1.320 Vorstellungen mehr als 360.000 Zuschauer. In 160 verschiedenen niederbayerischen Gemeinden machte KULTURmobil bereits Station, und damit in rund zwei Drittel aller niederbayerischen Gemeinden. Viele Gemeinden bewerben sich jedes Jahr für die Gastspiele. Aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen können jedoch nicht immer alle Gastspiel-Kandidaten berücksichtigen werden. Ziel ist stets, in allen neun niederbayerischen Landkreisen Gastspiele zu geben. Rund 6.000 Reisekilometer legt das Theaterensemble dabei jedes Jahr zurück.

Und warum das Ganze? „Weil anspruchsvolle, professionell dargebotene und zugleich unterhaltsame Kultur nicht nur in den Musentempeln und Städten stattfinden soll, sondern dort wo die Leut‘ leben“, so Bezirksheimatpfleger Dr. Maximilian Seefelder. Auf diese Weise kommen Menschen mit darstellender Kunst in Kontakt, die sich sonst vielleicht nicht auf den Weg ins Theater begeben würden.

KSH

Szenenfoto aus dem diesjährigen Abendstück „Tartuffe, der Scheinheilige“: Peter Litvai

Fleißige Bienchen

Der Frühling ist die Jahreszeit, in der viele Pflanzen zu blühen beginnen. Für die naturgemäß fleißigen Bienen und somit auch für die Imker beginnt die alljährliche Arbeit damit wieder.

Die Kultivierung der Biene lässt sich bis in die Zeit der alten Ägypter um 4000 vor Christus belegen. Schon damals wurden von Menschenhand Bienenstöcke gefertigt, um das Sammel- und Bestäubungsgebiet der Bienen besser bestimmen zu können und leichter an den Honig zu kommen.

Der Honig, der jahrhundertlang ein sehr rares und teures Gut war, bekam zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Zuckerrübe starke Konkurrenz und hat in der heutigen, globalisierten Welt mit Agavensirup, Ahornsirup und zahlreichen weiteren Süßungsmitteln noch stärkere Konkurrenten. Dieser Umstand drückt den Preis für Honig.

Um den Imkerberuf trotz des Wertverlustes weiterhin auskömmlich betreiben zu können, haben die Imker beispielsweise den Stockaufbau angepasst, um Arbeitsschritte zu vereinfachen. Eine weitere Arbeitserleichterung besteht darin, Bienen so zu züchten, dass sie weniger stechen und früher und effektiver mit dem Sammeln der Tracht beginnen. Da die heimische dunkle europäische Biene als stechlustig gilt, sich im Frühjahr langsam entwickelt und spät mit dem Sammeln beginnt, sind ihre Bestände rückläufig. Sie wird immer mehr abgelöst von der ursprünglich aus Südosteuropa stammenden Rasse Carnica und der 1916 in England gezüchteten Buckfastbiene, die Sie im Titelbild dieses Beitrags sehen. Beide Rassen entwickeln sich im Frühjahr schneller und gelten als deutlich sanftmütiger. Allen diesen Rassen ist jedoch gleich, dass sie mit der Varroamilbe einen Feind haben, der unausweichlich jedes Jahr auf den Plan tritt und extremen Schaden in den Bienenvölkern anrichtet, wenn er nicht von den Imkern konsequent bekämpft wird.

Ginge es der bei Kultivierung von Bienen nur um den Honig, wären außer Tierschützern wohl deutlich weniger Menschen aufgrund des massiven Bienensterbens alarmiert. In Deutschland sind aber rund 80 Prozent der Nutz- und Wildpflanzen auf die Bestäubung durch die Biene angewiesen. Ohne die Bestäubungsleistung der Biene geht der Ertrag vieler Nutzpflanzen extrem zurück. Es ist deshalb mehr als begrüßenswert, dass momentan ein Trend zum Imkern hin ausgemacht werden kann, der hoffentlich auch langfristig positive Auswirkungen hat.

Wer sich entschließt, das uralte Handwerk des Imkerns zu erlernen, der kann sich zeitgemäß digitale Unterstützung einholen und sich beispielsweise beraten lassen, wann das Wetter eine Varroa-Behandlung zulässt [1] und wieviel Tracht [2] in welchen Gegenden zu erwarten ist. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten fördert aktuell die Entwicklung der sogenannten Varro-App [3], die nach der Eingabe von Informationen Empfehlungen zur Betriebsweise bzw. Behandlung geben soll.

Maßnahmen wie diese sind richtig und wichtig, damit wir uns auch in Zukunft weiterhin nicht nur über die Blüte, sondern auch über die Erträge der Ernte freuen können.

LS

Bild: Carina John

[1] Varroawetter – bundesweite Beurteilungs- und Planungshilfe der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz

[2] Trachtverlauf für Bayern– Fachzentrum Bienen und Imkerei der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz

[3] Varroa-App – Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf, Bezirk Mittelfranken

Eine Welt ohne Symbole? Nicht vorstellbar!

Unsere Welt ist voller Symbole. Über unsere sprachliche Artikulation hinaus verfügen wir über eine kulturell überlieferte Bildersprache in Form von Zeichen. Solche sind omnipräsent und sollten, ja müssen verstanden werden. Andersfalls würde in unserer Gesellschaft vieles nicht funktionieren. Offensichtlich wird dies im Straßenverkehr. Wer zum Beispiel ein Vorfahrt-achten-Schild nicht auf Anhieb als solches erkennt, bringt sich und andere in größte Gefahr. Deshalb muss die Bedeutung der vielen Verkehrszeichen erlernt werden – in der schulischen Verkehrserziehung oder spätestens beim Führerscheinunterricht.

Symbole zu ignorieren, ist zwar nicht immer mit Gefahren für Leib und Leben verbunden wie im Straßenverkehr. Aber die wichtigsten Chiffren deuten zu können, zählt zu den unerlässlichen Kompetenzen, um sich in der Welt der nonverbalen Kommunikation zurechtzufinden. Wer jemals im Ausland eine Apotheke oder einen Arzt aufsuchen musste, war sicher dankbar für das typische Symbol, mit dem sich der pharmazeutische bzw. ärztliche Stand ausweist: Es ist der von einer Schlange umwundene sogenannte Äskulapstab. Dass dieser bis in die griechische Mythologie zurückreicht, zeigt darüber hinaus die lange Tradition so mancher Symbole. Wenn sich hierzulande in zweitausend Jahren Christentum auch die christliche Symbolik tief in unser kulturelles Gedächtnis einprägte, mag dies kaum verwundern: Die meisten von uns wissen neben dem Kreuz beispielsweise auch die Kerze, den Christbaum, das geweihte Wasser oder das Osterei zu interpretieren. Viele der überlieferten christlichen Sinnbilder scheinen aber nicht allein in der kirchlichen Liturgie und im religiösen Ritus auf, sondern ebenso im Alltag. So zeigen sich die christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe in Form von Kreuz, Anker und Herz und werden als beliebte Schmuckstücke um den Hals, an Arm- und Fußgelenken oder als Tattoos sichtbar auf der Haut getragen. Was man sich gerne als Ring an Finger und Reif an Arme steckt, symbolisiert den Kreis, also die Linie ohne Anfang und Ende. Sie ist das Sinnbild für Unendlichkeit, Vollkommenheit und steht somit auch für Göttlichkeit – nicht nur im Christentum.

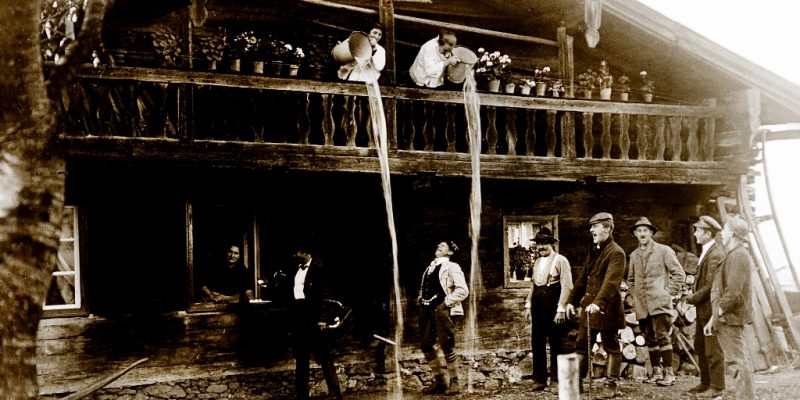

Auch Bräuche kommen nicht ohne Symbole und zeichenhafte Handlungen aus. Sie sollte man ebenfalls zu deuten wissen. So ist zum Beispiel der Wasserguss, dem sich die „Pfingstsinger“ oder „Wasservögel“ im Unteren Bayerischen Wald alljährlich zu Pfingsten bei der Ausübung ihres Heischebrauchs aussetzen, keinesfalls als Regenzauber zu interpretieren. Selbst wenn man dies häufig liest. Doch im Ernst: Welche Region im regenreichen Mitteleuropa hätte solchen Hokuspokus jemals notwendig gehabt? Vielmehr sollte man auf die überlieferten Gstanzln der Brauchausübenden hören. Sie singen u. a.: „Heut is de heilige Pfingstnacht, der Heilige Geist hat’s aufbracht …“ Hier deutet sich der christliche Hintergrund des Wasservogel-Brauchs an. Warum? Weil das Pfingstfest lange Zeit einer der großen Tauftermine war und der Wasserguss, den die „Pfingstsinger“ zum Gaudium aller Beteiligten empfangen, das „Ausgießen“ des Heiligen Geistes symbolisiert.

MS

Bild: Pfingstsinger im Unteren Bayerischen Wald (1930er Jahre / Archiv Prof. Reinhard Haller).

Moderne Pfingstsinger sind in den wasserfesten Schutzanzügen der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs.

Denk mal anders!

Es mag ja durchaus sein, dass der kulturpolitisch vielgelobte Denkmalschutz auch kritisch beäugt wird. Insbesondere von Eigentümern, die einen geplanten Abbruch versagt bekommen, weil sich plötzlich die Denkmaleigenschaft ihres Gebäudes herausstellt. „Hilfe, mein Haus ist ein Denkmal!“ – in diesem Fall glauben viele vor einem Problem zu stehen. Die Angst vor scheinbar unerfüllbaren und teuren Anforderungen der amtlichen Denkmalschützer ist groß. Es ist nicht der beste Ruf, welcher der Denkmalpflege oft vorauseilt.

Aber es geht auch anders, wie Praxis und Erfahrung hinlänglich zeigen. Denkmalskeptiker warfen schon häufig ihre Abbruch- oder Verkaufsabsichten über Bord. Denn trotz eines zumeist schlechten Gebäudezustands änderten viele ihre Meinung, sobald sie erst einmal über die Qualität und Einmaligkeit ihres Besitzes aufgeklärt wurden. Sensibilisiert und vom Sinn des Erhalts überzeugt, wird dann häufig die fachgerechte Sanierung angestrebt.

Dafür gibt es auch Hilfen: fachliche Beratung seitens der Denkmalbehörden und, um die finanzielle Belastung abzufedern, Unterstützung von Staat, Kommunen und Stiftungen sowie Steuervergünstigungen. In manchen Fällen greifen Städtebauförderung oder Dorferneuerung. Freilich liegt die Hauptverantwortung stets bei den Eigentümern – finanziell, organisatorisch und in puncto Arbeitsaufwand, weil Denkmalinstandsetzungen zumindest im Privaten ohne Eigenleistung eher selten stattfinden. Längst ist die Denkmalpflege auch keine Männerdomäne mehr. Häufig sind es Frauen, die sich historischer Bausubstanz mit großer Sensibilität nähern, um sich dann ebenso vorbildlich wie tatkräftig zu engagieren. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist die Freude darüber stets groß und berechtigt. Wo gelungene Denkmalinstandsetzungen gelegentlich auch mit Preisen ausgezeichnet werden, zieht eine solche offizielle Anerkennung die weitere öffentliche samt Medieninteresse nach sich.

Wer einmal in einem Denkmal gelebt hat, weiß um dessen einzigartige Atmosphäre, kennt die Geschichten, die solche Häuser erzählen und wird kaum mit einem DIN-genormten Wohnbau von der Stange tauschen wollen. Denkmäler befriedigen ästhetische Vorstellungen und Emotionen. Es sind übrigens dieselben Emotionen, die uns als Urlauber und Städtetouristen auf der Suche nach dem Besonderen eben nicht die Gewerbegebiete und Ortsrandbebauungen aufsuchen lassen.

MS

Einige gelungene Beispiele für denkmalgerechte Sanierungen wurden mit dem Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern honoriert.

Indischer Tiger – Bayerische Landgans

Wann immer von gefährdeten Tierarten die Rede ist, denkt man zuerst an Exoten wie den Indischen Tiger, Afrikanischen Berggorilla, Savannenelefanten oder den Weißspitzen-Hochseehai. Die Rote Liste, welche die Weltnaturschutzunion IUCN seit 1963 regelmäßig herausgibt, verzeichnet aktuell 93.000 Tier- und Pflanzenarten, von denen 24.000 vom Aussterben bedroht sind. Schon lange ist es nicht mehr die Natur, die aussiebt, was sich nicht optimal an die Lebensbedingungen anpasst wie einst die Dinosaurier vor schier unvorstellbaren 65 Millionen Jahren. Vor allem der Mensch sorgt dafür, dass sich die Aussterberate drastisch und mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht. Stets und überall auf der Erde sind es dieselben Faktoren, die dazu führen: die Zerstörung von Lebensraum durch Industrie, Landwirtschaft, Infrastrukturmaßnahmen und Verschmutzung, der Ressourcenverbrauch sowie der Klimawandel.

Innerhalb Europas erreicht Deutschland die höchsten Negativwerte bedingt durch intensive Flächennutzung und massiven Eintrag von Schad- und Nährstoffen. So sind hierzulande 36 Prozent der einheimischen Tierarten und 72 Prozent ihrer Lebensräume bedroht. Dabei richtet sich der Blick in der öffentlichen Darstellung ausschließlich auf die Wildtierarten. Wie ist es aber um die alten Nutztierrassen aus der heimischen Landwirtschaft bestellt?

Wer ahnt, dass zum Beispiel die Bayerische Landgans, das Rottaler Pferd, Augsburger Huhn, Murnau-Werdenfelser Rind, Angler Sattelschwein, Marderkaninchen, Bayerische Waldschaf und viele andere der Haus- und Nutztierrassen in ihrem Bestand extrem gefährdet sind? Etwa 130 Nutztierrassen stehen allein in Deutschland auf der Roten Liste. Das Deutsche Weideschwein oder das Kelheimer Rind sind längst ausgestorben. Von den 35 Rinderrassen, die man im ausgehenden 19. Jahrhundert allein in Bayern noch kannte, gibt es mittlerweile nur mehr fünf. Die Ursachen für diese alarmierenden Rückgänge liegen in der stark veränderten Nutztierhaltung nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Großteil der heutigen Tierbestände setze sich mittlerweile aus wenigen Hochleistungs-Tierrassen zusammen, teilt die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH e. V.) mit. Diese Gesellschaft wurde 1981 im niederbayerischen Rottal gegründet, sitzt heute im hessischen Witzenhausen und hat sich ihrem Ziel aus guten Gründen verschrieben. Das Leistungsvermögen der alten bodenständigen Rassen werde nämlich unterschätzt, obwohl sie mit ihrer Standortangepasstheit, Genügsamkeit, Robustheit, Langlebigkeit, hohen Fruchtbarkeit und Qualität besonders wertvolle Eigenschaften besitzen. Weitere gewichtige Aspekte kommen hinzu und lassen aufhorchen: Mit jeder verlorenen Rasse geht auch wertvolles genetisches Potential verloren. Dies ist ein unwiederbringlicher Verlust von Kulturgut und führt zu einer Verarmung des Landschaftsbildes. Denn die alten Rassen sind Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, über Generationen und Jahrhunderte hinweg gezüchtet. Sie prägen ihr Verbreitungsgebiet in vielfältiger Weise. Damit stellen sie schützenswertes Kulturgut dar ähnlich wie Baudenkmäler, Kunstwerke oder alte Bäume.

Nicht nur deshalb verdient neben dem wilden Indischen Tiger auch die züchterisch kultivierte Bayerische Landgans unsere Aufmerksamkeit.

MS

Bild: Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH)

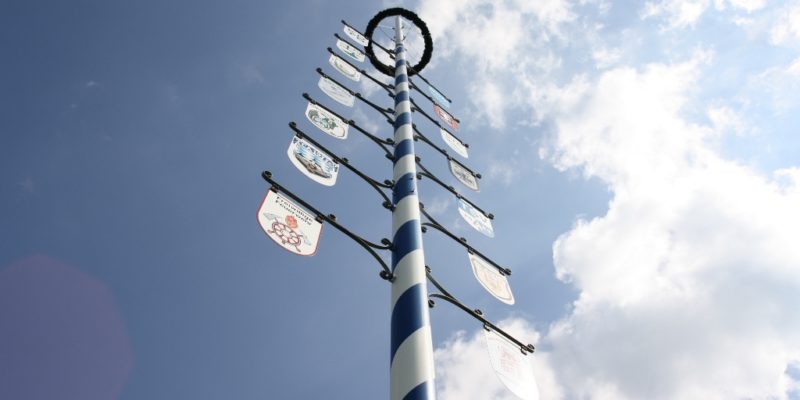

Der Mai ist gekommen…

Wer mag sich hierzulande eine Gemeinde ohne Maibaum vorstellen? Dieses Sinnbild kommunalen Selbstbewusstseins und bayerischer Identität erstreckt sich inmitten unserer Ortschaften in den weißblauen Himmel. Und wer will den Kult darum missen – das Herrichten, Bewachen, Stehlen, Auslösen, Aufstellen und Feiern? All diese ritualisierten Handlungen zeichnen einen lebendigen Brauch aus.

Viel Unsinn ist allerdings im Umlauf, wo es um die Interpretation des Maibaumbrauchs, um Herkunft und Alter geht. Nicht belegbare vorzeitliche Datierungen und kultische Zuschreibungen halten sich hartnäckig. Noch immer wird von keltischen Fruchtbarkeitsbäumen, von der Lebensrute, vom Phallus-Symbol oder vom Baumkult der alten Germanen phantasiert. Handfeste Quellen gab es dafür nie. Stattdessen wird die mündliche Überlieferung beschworen. Doch diese verliert sich erfahrungsgemäß bereits nach zwei bis drei Generationen im Nebulösen. Sie trägt nicht über Jahrhunderte.

Das Phänomen, Bräuche möglichst alt zu reden, ist relativ jung – zumindest aus kulturhistorischer Perspektive. Es war die von den Brüdern Grimm angeregte „vaterländische Altertumsforschung“ des 19. Jahrhunderts, welche krampfhaft nach den heidnisch-germanischen Ursprüngen aller Volksüberlieferung suchte. Diese romantisch-deutschnationale Volkstumsbegeisterung teilten auch die damals zahlreich gegründeten Geschichts- und Altertumsvereine. Deshalb sah sich der Germanist Moritz Haupt (1808–1874) zu der sarkastischen Bemerkung veranlasst, es werde bald kein roter Hahn und kein stinkender Bock mehr in der Welt sein, der nicht Gefahr laufe, für einen germanischen Gott erklärt zu werden.

Der Maibaum ist weder der „germanischen Scholle“ entsprossen, noch stellt er eine bayerische Besonderheit dar. Er ist in vielen europäischen Ländern, u. a. in französischen, englischen, romanischen und skandinavischen Landschaften, nachweisbar.

Unter einem „Maien“ verstand man den „belaubten Zweig“. Von einem „Figurenmaibaum“ mit doppelseitigen, übereinander gereihten Sprossen war bis weit ins 16. Jahrhundert noch keine Rede.

Maifeiern kannten die höfisch-ritterliche sowie die frühe bürgerlich-städtische Gesellschaft, nicht aber die ländlich-bäuerlichen Schichten. Im 17. Jahrhundert sind vor allem die Soldaten Träger des Maibaum-Brauchs. Darüber existieren reihenweise Belege in bayerischen Archiven. Soldatische „Ehrenmaibäume“ wurden den Vorgesetzten oder Honoratioren gesteckt. Diese Form der Ehrerbietung greift im 18. Jahrhundert die zivile Bevölkerung auf. Erst waren es Bürger-, dann Bauernsöhne, die ihren Angebeteten Ehrenbäume setzten. Weil aber die „Holzverschwendung“ überhandnahm, hagelte es im Königreich Preußen und Kurfürstentum Bayern strenge Verbote gegen „alles Maienschlagen und Maiensetzen“. Erst unter Ludwig I. wurde dieses Verbot aufgehoben. Von da an entfaltete sich der Maibaum-Brauch zu seiner Blüte.

MS

Gute Aussichten für einen aussichtslosen Fall: Das Wirtshaus „Zur Fels’n“ in Passau

Der Untergang der Stadt Passau: So heißt ein Fiction – Roman, erschienen 1975. Es war der größte schriftstellerische Erfolg, den Carl Amery (1922-2005), selbst ein Passauer, je verbuchen konnte. Die Handlung spielt in der 1980er Jahren. 30 Jahre später, im Hochwasser 2013, schien der Untergang der Stadt Passau Wirklichkeit geworden. Als sich die braunen Fluten verlaufen hatten, waren Opfer zu beklagen, Gott sei Dank nur Häuser, aber es waren viele kostbare Häuser dabei.

Zu diesen Opfern gehörte das ehemalige Wirtshaus „Zur Fels’n“ in der Ilzstadt. Wegen seiner Lage unmittelbar an der B 12 ist es eines der bekanntesten Gebäude der Stadt. Vor 500 Jahren zogen die Salzsäumer auf ihrem Weg von der Donau nach Böhmen dort vorbei. Den Namen „Zur Fels’n“ hat das Wirtshaus von dem mächtigen Gneisfelsen, an den es sich lehnt. Das goldene Zeitalter war das 19. Jahrhundert, als Elisabeth Weiß, die „Fels’n-Liesl“, ab 1868 dort die Wirtin war.

Hundert Jahre später, im Jahre 2012, starb die letzte Eigentümerin ohne Erben, und das Gebäude ging in den Besitz des Freistaats Bayern über. Wieder ein Jahr später stand die braune Flut im ersten Stock. Dass das Denkmal dem Freistaat gehörte, erwies sich jetzt als fatal: Interesse an einer Instandsetzung oder gar Nutzung bestand dort nicht, ebenso wenig bei der Stadt Passau.

Inzwischen hatten Bund, Land und private Spender Fluthilfemittel in Höhe von stolzen 160 Mio. Euro bereitgestellt. Alle Baudenkmäler wurden besonders großzügig gefördert, mit bis zu 80 Prozent der Instandsetzungskosten. Für das bedeutende Baudenkmal „Fels’n“ stand aber kein einziger Cent zur Verfügung, nur weil der Freistaat Bayern zum Zeitpunkt der Flut Eigentümer war: Schreibtisch-Logik und damit ein aussichtsloser Fall!

In dieser Situation taten sich im April 2016 fünzig engagierte Passauer Bürger zum gemeinnützigen Verein „Felsenfreunde Passau e. V.“ zusammen und erwarben die Flutruine für 16.000 €. Schon im Juli 2016 lag ein Instandsetzungs- und Nutzungskonzept vor. Notsicherungs- und Sofortmaßnahmen an Haupt- und Nebengebäude stoppten den weiteren Verfall. Die „Felsenfreunde“ werden im Obergeschoss des Haupthauses eine familiengerechte und bezahlbare Wohnung einrichten. Die ehemaligen Gasträume im Erdgeschoß werden ein Stadtteiltreff für die Ilzstadt und sollen für Vereins- und Familienfeiern, vor allem auch für Kulturveranstaltungen dienen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Mio. €. erforderlich. 250.000 Euro bringen die „Felsensfreunde Passau“ und ihre Unterstützer selbst auf. Dem Rest schultern Zuwendungsgeber: Freistaat Bayern, Bezirk Niederbayern, Bayerische Landesstiftung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bayerische Volksstiftung. Der vor sechs Jahren aussichtslose „Fels’n“-Fall hat jetzt gute Aussichten!

EJG

Bild: Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Christof Stache

Solarfelder – Verschandelung oder Gewinn für die Kulturlandschaft?

Während Photovoltaikanlagen anfangs nur auf Dächern zu finden waren, sind sie immer häufiger auch in der freien Landschaft wahrnehmbar. Da dieser Anblick immer noch ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig ist, reden viele deshalb von einer „Verschandelung“ der heimischen Landschaft. Weil großflächige PV-Anlagen in Bayern überwiegend Äcker ersetzen, heißen sie auch Solar-Felder.

In den letzten Jahren lösten die gesunkenen Modulpreise eine regelrechte Antragsflut auf Äckern aus. Der Solarfeldboom führte zu einem Konkurrenzkampf um freie Flächen. In manchen Landkreisen wehren sich neben besorgten Bürgern daher auch flächenintensive Nutzer wie Schweinemäster oder Biomasseerzeuger vehement gegen großflächige Anlagen, weil sie in den Solarfeldern eine ernsthafte Flächenkonkurrenz sehen. Dabei wäre der in der BRD benötigte Stromverbrauch rein rechnerisch schon auf einer Gesamtfläche von ca. 4 % zu gewinnen. Noch im 19. Jahrhundert, als Pferde statt Traktoren in der Landwirtschaft angesagt waren, betrug die Anbaufläche des Treibstoffs Hafer bis zu 30 % (!!) der damaligen Kulturlandschaft – eine heute schier unvorstellbare Fläche.

Gut gestaltete Solarfelder sind wertvoll. Sie leisten einen wirksamen Beitrag zum Boden- und Wasserschutz, sie sind rückbau- und recycelbar. Sie können Teil eines lokalen Biotopverbundnetzes sein und liefern wertvolle Erholungsflächen für Pflanzen und Tiere inmitten oft ausgeräumter bienenfreier Agrarsteppen. Einen wesentlichen Vorteil von Solarfeldern liegt darin, die oft recht problematischen Zerstörungen von gewachsenen ländlichen Dachlandschaften durch das hässliche Bepflastern mit Modulen zu vermeiden.

Lange sah es so aus, dass die Ära der Solarfelder auf Äckern in Deutschland so rasch endet wie sie begann, weil die Bundesregierung die Subventionen seit Jahresmitte 2010 komplett gestrichen hat. Bayern als Sonnenland Nr. 1 wartet jetzt auf eine 2. Welle der Solarfelder, um die Klimaschutzziele zu erreichen, weil sich Solarstrom inzwischen auch ohne Subventionen kostengünstig erzeugen lässt.

Was tun, um das zum Teil noch negative Bild von Solarfeldern in der Öffentlichkeit zu verbessern? Wäre es nicht eine lohnende Maßnahme, jährlich das „Solarfeld des Jahres“ zu küren? Umweltministerium, Solarwirtschaft, Naturschutzverbände und Kommunen könnten eine kompetente Jury zusammenstellen, die anhand einer transparenten Kriterienliste aus bereits realisierten Anlagen besonders vorbildliche prämiert. Begleitende Ausstellungen und Dokumentationen zeigen, dass gut geplante und gebaute Solarfelder durchaus zur Schönheit und Vielfalt der modernen bayerischen Kulturlandschaft in Zeiten des Klimawandels und Energiewende beitragen.

HW

Bild: Helmut Wartner

Heimat geht durch den Magen

Man kann über Heimat lange reden. Heimat ist ein kulturelles und – wie man wieder beobachtet – ein hoch politisches Thema. Der Heimatbegriff ist vielfältig und wandelbar. Dies macht ihn interessant, anpassungsfähig für Anschauungen, aber stets auch anfällig für politische Ideologien. Deshalb kommt es darauf an, mit welchen Inhalten man den Begriff füllt, wie man Heimat definiert. Bleiben wir bei der Kultur, und zwar beim Begriffspaar „Heimat und Kultur“. Kulturell hat die Heimat viel zu bieten – auch, aber nicht in erster Linie im „hochkulturellen“ Sinn. Wo Kultur über die klassischen Kunstdisziplinen hinaus gedacht wird, gelangt man schnell zur ursprünglichen Bedeutung von Kultur, nämlich zur Kultivierung des Ackerbodens und Gewinnung von Lebensmitteln. Darin ist wohl unbestritten die wichtigste Kulturleistung in der Menschheitsgeschichte zu erblicken. Ohne sie wäre Leben, wäre Überleben nicht möglich.

Heutzutage geht es nicht mehr ums Überleben. Zumindest hierzulande. Sehr wohl stellen sich aber viele Menschen die Frage, wie sie leben bzw. was sie konsumieren wollen. Gesunde Ernährung spielt eine immer größere Rolle, je mehr globale Nahrungsmittelkonzerne um sich greifen, die Kritik an industrieller Nahrungsproduktion lauter wird und ständig neue Lebensmittelskandale Unbehagen bereiten. Hier kommt die Heimat mit ihren regionalen Produkten und Kreisläufen ins Spiel.

In Passau gründete jüngst eine Handvoll Uniabsolventen, fachlich begleitet von ihrem Professor, ein Startup. Name und Programm in einem Satz zusammengefasst lauten: Regiothek – Finde Lebensmittel, die dir schmecken und entdecke, wo sie herkommen. Was steckt genau dahinter? Die Regiothek versteht sich als Kommunikationsplattform für die Welt der Lebensmittel jenseits der Supermarktregale. Sie will kleine Betriebe aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und Gastronomie „sichtbar machen“. Deshalb sollen solche hier ihr individuelles Angebot präsentieren können und so die notwendige Präsenz in der modernen Welt erlangen. Zugleich können die Nutzer wie in einer Bibliothek gezielt nach den Angeboten suchen: Wo bekomme ich Milch, Eier, Kartoffeln oder Gemüse direkt vom Erzeuger? Wo wird in meiner Umgebung noch handwerklich gebacken und gekäst, mit Achtung vor dem Tier geschlachtet oder Feinkost aus regionalen Zutaten hergestellt? Wo kaufe ich Lebensmittel mit Charakter und Geschichte – und mit möglichst wenigen Zusatzstoffen? Und in welchem Lokal finde ich auf der Speisekarte, was genau in dieser Gegend wächst und gedeiht?

Auf diese Weise bleibt Heimat nicht nur Kopfsache. Denn jenseits aller philosophischen und politischen Debatten ist Heimat ist hohem Maße eine Herzensangelegenheit. Und wie die Liebe geht sie durch den Magen.

MS