Erinnern und gedenken

Auf dem Friedhof des Bezirksklinikums Mainkofen wurde am 28. Oktober 2014 eine Gedenkstätte eingeweiht. Sie gilt den Opfern der Psychiatrie im Nationalsozialismus. Damit hatte der Bezirk Niederbayern in Mainkofen ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die öffentlich sichtbare Erinnerung an jene Patienten, die der Nationalsozialistische Staat ihrer Behinderung oder psychischen Erkrankung wegen für „erbbiologisch und gesellschaftlich minderwertig“ erklärt hatte. Durch verbrecherische Anordnungen wurden sie ihrer Würde und viele ihres Lebens beraubt.

Am 1. Januar 1934 trat das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft. Infolgedessen wurden in der Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen bis 1943 mehr als 500 Jugendliche und Erwachsene zwangssterilisiert. 1939 begann unter den zynischen Bezeichnungen „Euthanasie“ und „Aktion Gnadentod“ der Massenmord an Anstalts- und Heimbewohnern. Die erste Phase der planmäßig durchgeführten Tötungen wurde als „Aktion T 4“ bezeichnet – benannt nach dem Sitz der Organisationszentrale „Tiergartenstrasse 4, Berlin“. Psychiatrische Anstalten wie Mainkofen mussten ihre Patienten nach Berlin melden. Dort entschieden Gutachter, wer in eine der sechs reichsweit eingerichteten Gastötungsanlagen deportiert wurde. Aus Mainkofen verlegte man zwischen Oktober 1940 und Juli 1941 über 600 Patienten in die Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz. Dort fanden die Opfer ihren Tod in der Gaskammer. Nachdem sich die Vernichtungstransporte auf Dauer nicht verheimlichen ließen, wurde die „geheime Reichssache T 4“ im August 1941 eingestellt.

Es folgte die zweite Phase der „Euthanasie“: In den Anstalten und Heimen wurde nun durch Überdosierung von Medikamenten, Nichtbehandlung von Krankheiten, Kälte und Hunger getötet. In Mainkofen kam der „Bayrische Hungerkost-Erlass“ vom November 1942 mit der so genannten „3b-Kost“ zur Anwendung. Dies war eine fleisch- und fettlose Ernährung, die in wenigen Monaten zum schleichenden Tod durch Entkräftung führte. Fast 800 Mainkofener Patienten starben deswegen an Unterernährung.

Jüngeren Erhebungen zufolge wurden während des Nationalsozialismus bis zu 300.000 Menschen in deutschen Psychiatrien ermordet. In dieser Zeit schrieb auch das heutige Bezirksklinikum Mainkofen das dunkelste Kapitel seiner über 100-jährigen Geschichte. Dieses Kapitel wird nicht mehr tabuisiert, sondern in seinen einzelnen Phasen in einer würdevoll gestalteten Gedenkstätte thematisiert. Seit 2014 begeht der Bezirk Niederbayern jeweils am 28. Oktober, dem Jahrtag des ersten „T 4-Transports“ eine Feier zur Erinnerung an die Opfer.

Das macht die Verbrechen nicht ungeschehen, aber man stellt sich seiner Geschichte.

MS

Kultur digital vermitteln – Chancen und Strategien

Die Digitalisierung verändert zunehmend nicht nur Handel, Industrie und Verwaltung, sondern konfrontiert auch Kultureinrichtungen mit neuen Aufgaben und Möglichkeiten. War vor zehn Jahren die Homepage noch der digitale Standard, so sind in den zurückliegenden Jahren viele weitere digitale Haupt- und Nebenwege entstanden, die Aufgabenfelder der Dokumentation, Kommunikation und Vermittlung berühren und verändern. Um sich diesen komplexen Aufgaben stellen zu können, planen zunehmend mehr Kultureinrichtungen ganzheitliche Strategien: dabei werden unterschiedliche digitale Kanäle, Inhalte und Erzeugnisse nicht mehr als Insellösungen betrieben, sondern strategisch entwickelt und aufeinander abgestimmt. Der entstehende Mehrwert schärft den Blick und die Entscheidungskompetenz für das Digitale. Neue zielgruppenorientierte inhaltliche Angebote können noch präziser und professioneller umgesetzt, Synergien zu ähnlichen Prozessen im Tourismus und Verwaltung genutzt werden. „Digitale Medien können die Idee des Museums verstärken und das dort angehäufte Wissen viel breiter zur Verfügung stellen“ schreibt Volker Rodekamp, vormals Präsident des Deutschen Museumsbundes.

Eine Tagung im Oberhausmuseum Passau

Welche Möglichkeiten haben kleine und mittelgroße Kultureinrichtungen (Museen, Archive, Bibliotheken, Vereine, etc.) Kulturarbeit im digitalen Raum zu betreiben? Was ist heute sinnvoll, was ist notwendig? Wieviel Sichtbarkeit und Reichweite sind nötig um „relevant“ zu bleiben? Was kann ein kleiner Betrieb überhaupt leisten? Welche Ressourcen sind erforderlich und wo bieten sich digitale Partnerschaften an?

Diese Fragen und weitere Themen stehen am 15.11.2018 im Fokus einer Tagung im Oberhausmuseum Passau. Ziel der Tagung ist nicht nur eine Vorstellung von „digitalen Strategien“, sondern auch der gemeinsame offene Austausch über aktuelle Fragen und Problemstellungen zu Website, Socialmedia und Digitalisierung. Veranstalter sind die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, der Bezirk Niederbayern/Kulturreferat und die Stadt Passau/Oberhausmuseum.

ChG

Erdwerk Altheim

Kulturbeflissene bewundern weltweit berühmte Kunstwerke, Touristen besichtigen imposante Bauwerke, unsere Gesellschaft schätzt qualifiziertes Handwerk, der Landwirt bemisst seine Flächen in Tagwerk, Wirtschaft und Politik pflegen Netzwerke, unsere Energie liefern Kraftwerke. Mit all diesen „Werk“-Begriffen wissen wir etwas anzufangen. Sie sind Ergebnisse unserer geistigen wie manuellen Fähigkeiten, und sie zählen zum sprachlichen Allgemeingut.

Anders ist dies bei Fachbegriffen, die bestimmten Berufen, Tätigkeiten und Fachgebieten erwachsen. Wer weiß zum Beispiel, was ein „Erdwerk“ ist und was es damit auf sich hat? Hierbei handelt sich um einen Fachbegriff aus der Archäologie, also jener wissenschaftlichen Disziplin, welche die Vor- und Frühzeit erforscht und die frühe Menschheits- und Kulturgeschichte zu erhellen sucht.

Als „Erdwerk“ bezeichnen die Archäologen ein Bodendenkmal aus ringförmig angeordneten Gräben und Wällen. Meist enthalten solche Anlagen Einbauten aus Holz und Stein. Diese Bauwerke erfüllten verschiedene Zwecke. Sie dienten als Dorf-Befestigungen, kultische Versammlungsorte, Fluchtburgen, Begräbnisstätten und als sogenannte Kalenderbauten, welche die Beobachtung der Tag- und Nachtgleiche, der Sonnen- und Mondwenden ermöglichten. Erdwerke wurden in der Jungsteinzeit (Neolithikum) angelegt. Sie zählen zu den eindrucksvollsten Monumenten des vierten vorchristlichen Jahrtausends, also jener Epoche der Geschichte, die den Übergang von der Jäger- und Sammlerkultur zum sesshaften Bauerntum mit domestizierten Tieren und kultivierten Pflanzen markiert.

Man findet Erdwerke über den gesamten mitteleuropäischen Raum verstreut. Eine klassische Stätte dieser mitteleuropäischen Jungsteinzeit ist Altheim bei Landshut. Hier wurden bereits 1911 zwei räumlich aufeinander bezogene Grabenanlagen entdeckt, die auf das Zusammenleben und die Leistungsfähigkeit eines größeren Siedlungsverbandes während des 37./36. Jahrhunderts v. Chr. hinweisen. Dies bestätigten eine erste archäologische Grabung im Jahr 1914 und eine weitere von 1938. Die beiden Anlagen mit ihrem reichhaltigen Fundmaterial sind die namengebenden Fundstellen der sogenannten „Altheimer Kultur“, die sich vor allem durch ihre typische Keramik, nämlich unverzierte Gefäße mit Fingertupfen- bzw. Arkadenrandleisten, auszeichnet.

Übers Jahr wird man weiterforschen. Man darf also auf neue Erkenntnisse hoffen, insbesondere auch aufgrund der modernen Untersuchungs- und Analysemethoden, die heutzutage zum Einsatz kommen. Es bleibt also spannend, was das Erdwerk Altheim über unsere Ur-Vorfahren noch alles zu erzählen hat.

MS

Bild: Landkreis Landshut/Kreisarchäologie

Totensuppe für ein Waldlerhaus

Der Bayerische Wald war immer eine arme Gegend. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Begriff „Waldlerhaus“ von den wohlhabenden Bewohnern der fruchtbaren Donauebene geprägt wurde und einen etwas abschätzigen Beigeschmack hat. Später wurde die Bezeichnung vom Tourismus in Dienst genommen und von romantischen Stadtbewohnern zur Idylle stilisiert, die der Inbegriff geworden ist für das Landleben und die gar nicht immer so gute alte Zeit. Feststellen lässt sich aber: in gleichem Maße, wie die Waldlerhäuser aus der Landschaft verschwanden und durch gesichtslose Neubauten ersetzt wurden, stieg die Begeisterung, ja Verklärung für das Leben auf dem Land.

Das Waldlerhaus als Sehnsuchtsort

Es waren die „Stadterer“, die schon in den 1960er Jahren für die Waldlerhäuser schwärmten und begannen, sie zu kaufen und zu restaurieren, um sie als Ferienwohnhaus zu nutzen. Künstler und Architekten interessierten sich für die alten Gebäude mit ihrem ländlichen Charme. Nun setzt langsam ein Umdenken ein, weg von der Kuschelfolklore und hin zu der Erkenntnis, dass in der Kombination von Tradition und zeitgemäßem Denken Potential für die Zukunft liegt.

Das Imannhaus am Dreisessel und ein Fotoprojekt

Als Gertraud Platschek und ihr Mann Hansjörg 2007 das verfallende Waldlerhaus am Dreisessel entdeckten, war es Liebe auf den ersten Blick. Die gelernte Architektin erfüllte sich mit dem Wiederaufbau des Imannhauses in Schimmelbach einen Lebenstraum: ein organisch in die Landschaft eingefügtes Haus wieder zum Leben zu erwecken, seine Geschichte sichtbar werden zu lassen und die alten Räume aus Granit und Holz zu einem Haus für die ganze Familie zu machen. 2010 wurde ihr Engagement mit dem Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern belohnt.

Im Zuge ihrer Erforschung der Waldlerhäuser im Dreiländereck begann Gertraud Platschek, die Häuser systematisch zu fotografieren und engagierte sich für diese „Erinnerungsorte des bäuerlichen Lebens im Bayerischen Wald“. Dabei stieß sie nicht immer auf Wohlwollen; so mancher Besitzer war misstrauisch gegenüber der Künstlerin aus München und als wir im vergangenen Sommer gemeinsam unterwegs waren, um einige der Häuser anzusehen, wurden wir schon mal vom Hof gejagt. Die Skepsis gegenüber Fremden ist groß, ebenso wie die Angst vor dem Denkmalschutz.

Die Installation Unholdenberg – ein Kreuzweg in vierzehn Stationen

Auf ihren Erkundungsfahrten im Bayerischen Wald stieß Gertraud Platschek auf das seit Jahrzehnten verlassene Waldlerhaus in Unholdenberg bei Waldkirchen. Das einst stattliche zweistöckige Bauernhaus aus dem Jahr 1876 in der Dorfmitte war am Verfallen. Kein Liebhaber fand sich für den zweistöckigen Granitbau mit verschindelter Holz-Giebelwand, für die Stube mit der Tramdecke und den Eckfenstern, für die gewendelte Treppe aus Granitblöcken, die mit großen, ausgetretenen Granitplatten ausgelegte Fletz und den Stadl. Schließlich wurde das Anwesen abgerissen. Doch die Geschichte beschäftigte Gertraud Platschek nachhaltig. Gemeinsam mit ihrer Künstlerfreundin Carola Ludwig wollte sie dem Haus eine letzte Ehre erweisen. Auf dem ehrwürdigen Dachboden des sanierten Imannhauses bauten die beiden mit Relikten aus dem Abrisshaus die Installation „Unholdenberg“, die sie allen untergehenden Waldlerhäusern widmeten. Damit wird die Erinnerung an das Leben der Bewohner und ihre vergangene Welt aufrechterhalten.

IK

Kunst für mündige Bürger

130.000 bildende Künstler gibt es in Deutschland. Ihren Traum, von ihrer Kunst angemessen und würdevoll leben zu können, können nur wenige verwirklichen. Notgedrungen sind sie also auch Lebenskünstler oder verdienen ihr Geld mit einem Zweitberuf, um ihr Grundeinkommen zu sichern. In einer Statistik von 2016 gibt die Künstlersozialkasse KSK das durchschnittliche Jahreseinkommen von männlichen Künstlern mit 18.121 EUR an, Künstlerinnen sind mit 13.268 EUR noch schlechter gestellt. Zum Leben reicht es kaum. Berufsverbände schaffen etwas Abhilfe und bemühen sich um Wettbewerbsausschreibungen, Kunst am Bau, Zugang zu sozialer Sicherung, Ausstellungsmöglichkeiten und -vergütungen. Kommunen setzen auf öffentliche Ankäufe, Kunstvereine, Museen und Galerien bieten Ausstellungsmöglichkeiten.

Der Bezirk Niederbayern bringt mit dem Aktionstag „Ateliers in Niederbayern“ regelmäßig Künstler und Bevölkerung zusammen: Das Projekt lädt zum Tag der offenen Tür in zahlreichen Künstlerwerkstätten ein. Zwischen 160 und 180 Ateliers aus der Region sind jeweils geöffnet – eine Zahl, die für eine ansehnliche Künstlerdichte in Niederbayern spricht. Spannend ist es, dabei ganz unterschiedliche Werkräume zu besuchen: Ein ausgebauter Stadel, ein ehemaliger Supermarkt, der heimische Küchentisch oder die Kellerwerkstatt – sie alle können Atelier sein. Darin eröffnen sich neue Welten: Neben auch dem Laien bekannten Arbeitsbereichen wie Malerei, Bildhauerei oder Zeichnung präsentieren sich auch digitale Kunst, Glasobjekte, Installationen, Textilobjekte, Video- und Recyclingkunst. Wer genau wissen möchte, wie eigentlich eine Bronzeskulptur entsteht oder Gold- und Silberobjekte geformt werden, kann seinen Fragen im persönlichen Gespräch mit den Künstlern nachgehen. Sie erklären Ideen, Werkstoffe und Arbeitsgerätschaften und veranschaulichen den Entstehungsprozess ihrer Werke mithilfe von Skizzen und Entwürfen.

Wer nun unter dem Sinn und Zweck eines solchen Tags der offenen Tür lediglich ein unterhaltsames Programm mit bunten Bildern versteht, irrt gewaltig. Denn Bildende Kunst erfüllt einen äußerst sinnvollen gesellschaftlichen Zweck: Sie bildet mündige Bürger aus. Kunst muss nämlich nicht schön sein. Sie lädt vielmehr zur Meinungsbildung ein. Da zeitgenössische Kunst nicht der Allgemeingültigkeit verpflichtet ist, sondern sich gerne eine subjektive Perspektive erlaubt, die irritierend oder provokant sein kann, lädt sie den Betrachter dazu ein, sich selbst zu positionieren – ethisch wie ästhetisch, inhaltlich wie politisch.

Darauf darf man sich getrost einlassen und das eigene Kunstverständnis erweitern. Vielleicht fesselt einen dabei ein Werk so sehr, dass man sich für einen Kauf entscheidet – der Künstler wird danken, und das Werk kann lange nachwirken. Eine gute Gelegenheit bietet sich bei „Ateliers in Niederbayern“ am Sonntag, 14. Oktober 2018, von 13 bis 18 Uhr in 179 niederbayerischen Künstlerwerkstatten.

VK

Dem Wasser auf den Grund gehen – Bauernmalerei aus Niederbayern

Immer mehr Biogasanlagen, immer mehr Schweineställe mit Massentierhaltung, immer größere Mengen Gülle, üppiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Kunstdünger zwingen die örtlichen Wasserversorger, Trinkwasser-Brunnen zu schließen: Sie erfüllen nicht mehr die strengen Auflagen für unser wichtigstes Lebensmittel.

Fast 40 % der deutschen und bayerischen Grundwasservorkommen sind bereits belastet. Weil höher gelegene Stockwerke bereits stark verunreinigt sind, nehmen die Bohrtiefen bedenklich zu. Sie speichern die Sünden der Vergangenheit, denn Wasser hat ein sehr langes Gedächtnis.

Gerade in Niederbayern mit dem Schweinegürtel rund um Hohenthann im Landkreis Landshut besteht höchster Handlungsbedarf. Dort scheiden Tausende von Vierbeinern mehr Gülle aus als der Boden aufnehmen kann. Die Erosion auf den Maisfutterflächen vernichtet wertvollste Böden. Ohne Agrarwende, die vor allem ohne ein Umdenken der VerbraucherInnen beim Fleischkonsum nicht erfolgreich sein kann, hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen ein wahrlich vergiftetes Erbe.

Um die Wasser- und Bodenqualität wieder zu heben, braucht es einen langen Atem. Doch erste Erfolge zeigen, wie sich die überdüngte Kulturlandschaft sanieren lässt: durch konsequenten ökologischen Landbau, Flächenstilllegungen im Einzugsbereich der Brunnen und finanzielle Unterstützung der Landwirte, die pfleglich mit dem Rohstoff Boden umgehen. Und durch die Abkehr von der bisherigen Landwirtschaftspolitik des immer mehr, immer größer und immer billiger hin zu nachhaltiger Qualität.

Darauf weist auch ein eindrucksvoller Film des Journalisten Lorenz Knauer hin, der rund um Landshut gedreht wurde und in der Mediathek des BR- Reihe „Unter unserm Himmel“ verfügbar ist. Der Autor geht dem Thema Wasser so auf den Grund, dass wir als Zuschauer sehen und verstehen, was auf dem Spiel steht. Und die sehr eindrucksvollen Luftbilder von Klaus Leidorf zeigen, was es mit dem eigentlich so harmlos-sympathischen Wort „Bauernmalerei“ auf sich hat…

HW

Das Oktoberfest und seine regionalen Ableger

„Volksfeste freuen mich besonders. Sie sprechen den Nationalcharakter aus, der sich auf Kinder und Kindeskinder vererbt […].“ Dies ließ einst Prinz Ludwig von Bayern, der spätere König Ludwig I., verlauten. Um die Loyalität der Landeskinder zu Krone und Reich zu fördern, machten sich die Wittelsbacher und ihre Ministerialen viele Gedanken. Sie gipfelten schließlich in einem erfolgreichen Konzept, im ersten Oktoberfest, als gelungene Mischung aus gelebtem Patriotismus, vergnüglichem Volksfest und landwirtschaftlicher Leistungsschau.

Anlässlich der Vermählung des Kronprinzen Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen am 12. Oktober 1810, dem Namenstag von Max I. Joseph, richtete die königliche Nationalgarde fünf Tage später ein Volksfest mit Pferderennen und Kinder-Trachtenpaaren aus. Letztere stammten aus den damals neun bayerischen Kreisen; sie sollten das junge zusammenwachsende Königreich mit seinen neuen Territorien repräsentieren. Dieses aus handfesten politischen wie ökonomischen Motiven geborene und zum Nationalfest hochstilisierte Oktoberfest wurde ab 1811 vom Landwirtschaftlichen Verein organisiert. Ab 1815 gab es Preise zur „Aufmunterung der Viehzucht“, „Beförderung des Anbaues“ sowie zur „Auszeichnung ländlicher Dienstboten“. Ein weiteres Jahr später kam ein landwirtschaftlicher Leistungswettbewerb mit Geräte- und Maschinenausstellung hinzu. Es ging also nicht um eine einmalige Huldigung zur Kronprinzenhochzeit. Das aufklärerische Festkonzept sollte seine regelmäßige Wiederholung und Nachahmung im gesamten Königreich finden. Deshalb wurden in den bayerischen Kreisen, den heutigen Regierungsbezirken, Volksfeste bzw. Landwirtschaftsfeste mit Viehausstellungen, Prämierungen, Pferderennen, Volksbelustigung und Festumzügen mit Trachtenpaaren aus der Taufe gehoben. Das erste Landwirtschaftsfest nach diesem Muster wurde im Unterdonaukreis, dem heutigen Regierungsbezirk Niederbayern, von König Max I. Joseph 1812 in Straubing per Dekret ins Leben gerufen. 1814 machten die Passauer ihren Anspruch geltend. Ab 1819 wechselte das Fest jährlich zwischen den beiden Städten, bis 1839 als dritte Stadt Landshut hinzukam.

Seit langem halten selbstverständlich nicht nur die niederbayerischen Städte regelmäßig ihre Volksfeste, Frühjahrs- und Herbstdulten ab. Dem Oktoberfest-Konzept am nächsten kommt hierzulande das Straubinger Gäubodenfest. Dort trifft man im Gegensatz zum international gefeierten Vorbild eher auf einheimisches Publikum. Doch die parallel stattfindende Ostbayernschau zählt mit einer halben Million Besuchern immerhin zu den erfolgreichsten Verbraucherausstellungen in Bayern.

Auf Volksfesten begegnen sich Bevölkerung, Politik und Gewerbe. Es wird gefeiert und lautstark politisiert. Bei Bier und Blasmusik vergewissert man sich seiner Identität und Wirtschaftskraft. So war es seit der Aufklärung und Industrialisierung gedacht. So ist es trotz aller Veränderungen bis heute geblieben.

MS

20 Jahre Kostüm- und Requisitenfundus in Mainkofen

Der stilistische Abstand eines Theaterkostüms zur Alltagskleidung des Großteils der Bevölkerung unterlag die Jahrhunderte hindurch dem Wandel. Eine relativ große Nähe zur Alltagskleidung wiesen die Kostüme in der Antike auf. Die Komödien des Barock orientierten sich ebenfalls an der zeitgenössischen Kleidung. In den Barock-Tragödien wurden dagegen vorwiegend alltagsferne, üppig ausgestattete Kostüme eingesetzt. Das umgekehrte Bild lässt sich im Theater des späten 19. Jahrhunderts ausmachen. In naturalistischen Dramen wurde mit täuschend echten Kopien der alltäglichen Kleidung gearbeitet. Dafür wurde hier nun im komischen Unterhaltungstheater auf aufwendige Kostümierungen gesetzt. Im Theater der Gegenwart herrscht die absolute Pluralität der Möglichkeiten: Kostüme müssen keinen Trends folgen und „lediglich“ der Spezifik von Stück und Inszenierung gerecht werden.

Unabhängig von Ihrer Nähe oder Distanz zur Alltagskleidung leisten Kostüme für das Theater schon immer eine doppelte Funktion der Überzeugung. Den Schauspielern helfen Sie dabei, sich in Ihre Rolle hinein zu versetzen. Dem Publikum erleichtern sie das Eintauchen in die zeitweilig auf der Bühne geschaffene Welt. Weil Kleider Leute machen, bieten sich Kostüme dafür an, den sozialen Status, aber auch den Charakter einer Figur, dem Publikum gegenüber zu kommunizieren, ohne ihn offen aussprechen zu müssen.

Da sie also wichtig sind, ihre Anschaffung aber gerade Laienspielgruppen finanziell belastet, hat das Kulturreferat des Bezirks Niederbayern bereits 1998 auf dem Gelände des Mainkofener Bezirksklinikums einen Kostüm- und Requisitenfundus eingerichtet, der Theatergruppen das kostenlose Entleihen ermöglicht. Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens wird es am Samstag den 22.9 von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür geben. Dieser wird bei schlechtem Wetter ausschließlich im Haus D 3 und bei gutem Wetter auch im Freien vor Haus D 3 stattfinden. Die Leiterin, Elisabeth Weickmann, wird an diesem Tag durch den Fundus führen, aus dessen Beständen Einzelteile preiswert erworben werden können. Zudem wird der Laienspielberater des Bezirks Niederbayern, Peter Glotz, die anwesenden Kinder spielerisch an die Theaterarbeit heranführen, indem er mit ihnen zusammen kleinere Szenen einstudiert. Damit das Schlüpfen in eine andere Rolle auch gut funktioniert, können sich die Kinder schminken lassen und sich selbst Kostüme und Requisiten für die Szenen aussuchen.

Das Kulturreferat Niederbayern freut sich auf Ihren Besuch!

Anfahrt: http://www.mainkofen.de/172.html

LS

Überreiche Obsternte 2018

Wer derzeit mit wachen Augen durch die Städte und Dörfer geht oder fährt, sieht, wie sich viele Obstbäume biegen unter der überreichen Last ihrer Früchte. Ja, manchmal sind die Zwetschen-, Birnen- oder Apfeläste sogar an- und abgebrochen , weil sie das Gewicht ihrer Produkte nicht mehr tragen können. Oder sie nicht von stützenden Holzpfählen gerettet werden. Dieses Bild regt zu mancherlei Gedanken an, denn es kann offensichtlich ein Zuviel geben, das schädliche Folgen hat.

Unser auf ständiges Wachstum programmiertes Denken, das gerne in jedem Minus einen Rückschritt sieht, wird mit den Gesetzen der Natur konfrontiert. Diese sind nicht linear angelegt, sondern zyklisch im ständigen Wechsel von Werden und Vergehen, nicht hierarchisch, sondern eher komplex-vernetzt. Auf Rekordernten folgen oft Ruhejahre mit sehr mäßiger Ausbeute. Oder wie der bairische Volksmund sagt: „Es hängt net oiwei auf oa Seitn.“ Es gibt kein „ewiges“ Wachstum, nur ein exponentielles bei Krebszellen.

Die hitzige Diskussion um das Bienen- und Insektensterben mit Monokulturen in der modern-hochtechnisierten Landwirtschaft, den artgerechten Umgang mit der Tierwelt in Zeiten der Massenproduktion, zunehmende Wetterextreme mit Hitzeperioden, Starkregen-Ereignissen und die unaufhaltsame Flächenversiegelung unserer heimatlichen Kulturlandschaft zeigt, das wir uns dringend fragen müssen, ob wir in Zukunft einfach unseren rohstoff- und energieintensiven Lebensstil ungerührt weiterpflegen wollen. Oder uns besinnen auf ein bescheideneres Maß mit langfristiger Über-Lebensperspektive.

Die überreiche Obsternte 2018 könnte uns auch wieder einmal anregen, die kulturelle Vielfalt der gemeinschafts- und sinnstiftenden Verarbeitungsformen zu schätzen: vom Obstpressen über´s Einmachen, Einwecken bis zum Dörren. Gerade die niederbayerische Kulturlandschaft mit ihren fruchtbaren Böden, dem ausgeglichenen Klima mit ausreichenden Niederschlägen hat im deutschland- und europaweiten Vergleich eine erfolgsversprechende Zukunft vor sich. Wenn das immer mehr VerbraucherInnen wertschätzen, werden sie vielleicht künftig auch wieder mehr regional bewährte Obstbäume und heimische Wildblumen pflanzen, vorhandene Streuobstwiesen schützen und pflegen. Oder sich freuen, wenn sie ganz neue Geschmackserlebnisse erleben, wenn sie in lokal typische Sorten beißen.

Das bevorstehende Erntedankfest ist wie jedes Jahr ein guter Anlass, sehr dankbar zu sein für die besonderen Schätze der Obstkultur, die wir heuer in so großer Fülle geschenkt bekommen haben.

HW

„Heiliges“ Vergnügen

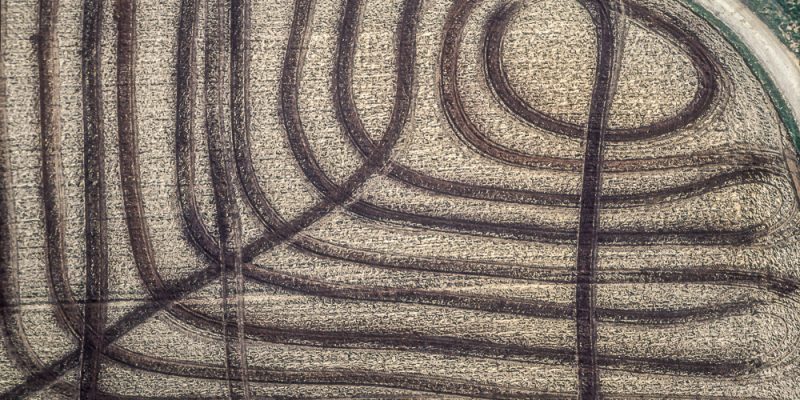

Die Auer Dult aus der Vogelperspektive (Foto: Klaus Leidorf)

Viele Volksfeste finden ihren Ursprung in Kirchweihen und Gedenktagen an Heilige. Diese wurden stets liturgisch gefeiert, aber auch weltlich begangen. Als Jahrmärkte oder Dulten entfalteten sie im Lauf der Jahrhunderte ihr profanes Eigenleben und erfreuen sich bis heute großen Zulaufs.

„Dult“ ist eine in Bayern gebräuchliche Bezeichnung für Messe oder Jahrmarkt. Einst fanden diese im Jahreskalender besonderen Ereignisse nach der Messfeier auf und um den Kirchplatz herum statt. In Zeiten ohne Warenhäuser und Onlinehandel erfüllten die Dulten einen wichtigen Zweck. Wie bei den Weihnachts- oder Christkindlmärkten deckte die Bevölkerung an solchen Markttagen nach dem Kirchgang ihren Warenbedarf: Stoffe aus Baumwolle und Seide, modische Kleidung, Schuhwerk, Porzellan, seltene Gewürze, Spezereien und Sonstiges, was man selbst nicht herstellen konnte.

Mit ihrem Warenangebot halten die Fieranten die alte „Standl-Tradition“ auch auf den modernen Volksfestplätzen hoch, während neben Bierzelten, Schießständen und Losbuden immer waghalsigere Fahrgeschäfte die Besucher anzulocken versuchen. Dennoch erliegen viele von uns dem Charme der zünftigen Dult-Händler, welche ihre Produkte ebenso lauthals wie gekonnt anpreisen.

Die wohl populärste Dult in Bayern findet dreimal jährlich im Münchner Stadtviertel Au am Mariahilfplatz statt. Es ist die „Auer Dult“, die im Frühjahr als Maidult, im Sommer als „Jakobidult“ (St. Jakob, 25. Juli) und im Herbst als Kirchweihdult abgehalten wird. Die „Jakobidult“ lässt sich auf dem heutigen Sankt-Jakobs-Platz bis in das Jahr 1310 zurückverfolgen, ehe sie Kurfürst Karl Theodor 1796 in den Vorort Au verlegen ließ. Der „Auer Dult“ ist mittlerweile ein großer Kunst- und Antiquitätenmarkt angegliedert; ferner gilt sie als größter Geschirrmarkt Europas.

Auch anderen Städten sind neben ihren Oster- und Pfingstdulten ihre Herbstdulten und Kirchweihfeste sprichwörtlich „heilig“, z. B. den Augsburgern seit 1276 die Michaelidult (St. Michael, 29. September), den Landshutern seit 1339 die „Barthlmädult“ (St. Batholomäus, 24. August) oder den Salzburgern der ebenfalls seit dem Mittelalter gefeierte „Rupertikirtag“ (St. Rupert, 24. September). Genauso halten viele kleinere Städte und Orte regelmäßig im Jahr ihre Frühjahrs- und Herbstvolksfeste ab: die Abensberger feiern ihren auf der Wallfahrt zu St. Gilgen (Hl. Ägidius, 1. September) begründeten Gillamoos seit 1583 vor den Toren der historischen Altstadt. Die Mainburger berufen sich mit ihrem Gallimarkt auf St. Gallus (16. Oktober) und eine gut sechshundertjährige Tradition.

Volksfeste, Kir(ch)messen, Dulten und Märkte zählen zu den beliebtesten Freizeitangeboten in Deutschland. Knapp 10.000 solcher Feste mit weit über 170 Millionen Besuchern werden jährlich bundesweit abgehalten. Bemerkenswert ist, wie viele davon aus alten Warenmärkten an christlichen Heiligengedenktagen hervorgegangen sind.

MS