Baierwein – Tradition und Wiederbelebung

Wer heutzutage an bayerischen Wein denkt, der denkt vielleicht an den fränkischen Silvaner, der ursprünglich Mitte des 17. Jahrhundert aus der Steiermark nach Franken „emigriert“ ist. Zu dieser Zeit gab es auch in Altbaiern noch zahlreiche Weinberge, die kultiviert wurden. Die professionelle Bewirtschaftung der altbaierischen Weinberge wurde meist von Klöstern vorangetrieben – im historischen Niederbayern z. B. durch die Klöster in Niederaltaich, Windberg und Weltenburg. Wein wurde zu dieser Zeit nicht nur als Messwein benötigt, sondern auch von breiten Bevölkerungsschichten alltäglich genossen.

Auf Niederbayerns Vergangenheit als Weinbaugebiet weist noch heute die Verbreitung des Familiennamens Weinzierl hin – ein Synonym für „Winzer“. Auch der Ortsteil Kelheimwinzer und der Markt Winzer bei Deggendorf verweisen auf frühere Weinorte.

Ein historischer Grund, warum der Weinbau in Altbaiern im Laufe der Jahrhunderte weitestgehend eingestellt wurde, war der Dreißigjährige Krieg und die damit einherschreitenden Verwüstungen. Da neu gepflanzte Reben in der Regel erst nach drei Jahren ein gutes Ertragsniveau erreichen, waren viele Winzer zur Aufgabe gezwungen. In den folgenden Jahrhunderten haben schlechte Ernten, das immer beliebtere Bier und der importierte Wein aus klimatisch begünstigteren Ländern den Weinanbau zusätzlich schrumpfen lassen.

Gegenwärtig stellt der Klimawandel Winzer mit Spätfrösten, Dürre und Hagel vor große Probleme. Die rekordverdächtigen Temperaturanstiege innerhalb der letzten Jahre bedrohen den Weinanbau in heißen und trockenen Gebieten. In Deutschland, das zu den kühlsten Weinanbaugebiete im weltweiten Vergleich gehört, sind die Effekte auch deutlich auszumachen: Viele Winzer wechseln auf Sorten, die aus heißeren Ländern stammen, inzwischen aber auch hier gut gedeihen. Im Süden Englands hat ein großes französisches Champagnerhaus 2017 69 Hektar Land gekauft und mit Reben bepflanzt. Ein berühmter rheinhessischer Winzer hat im Süden Norwegens dasselbe gemacht.

In Teilen Niederbayerns, wie z. B. im Landkreis Straubing-Bogen, sind die klimatischen Gegebenheiten für professionellen Weinbau bereits jetzt gut genug. Und die Tendenz spricht dafür, dass auch in ehemaligen Weinbauzentren wie Landshut und Kelheim in naher Zukunft wieder Weinbau möglich sein wird.

Anstatt auf der Flucht vor dem Klimawandel in immer nördlichere Gefilde auszuweichen, ist es also ebenso gut möglich und vielleicht sogar sinnvoller, den Weinbau dort wiederzubeleben, wo er schon einmal heimisch war.

Wer sich schon jetzt von der Qualität des Baierweins überzeugen will, kann sich an die engagierten Kleinwinzer in der Oberpfalz, Ober- und Niederbayern wenden. Für sie alle setzt sich die 2018 gegründete Baierwein-Gesellschaft ein. Sie kümmert sich darum, die Weinzierln zu vernetzen, zu betreuen und fortzubilden und so die hiesige Weinkultur wiederzubeleben.

LS

Von 32 Söhnen und 8 Töchtern

40 Kinder, davon 32 Söhne und 8 Töchter, soll Babo, der legendäre Gründer Abensbergs, mit zwei Frauen gehabt haben. Angeblich belehnte Kaiser Heinrich II. jeden Sohn des Grafen mit einer eigenen reichsfreien Herrschaft. Tatsache ist, dass eine ganze Reihe altbayerischer Adelsgeschlechter – etwa die Abensberger, die Riedenburger oder die Freudenberger – Graf Babo als ihren Stammvater sahen und sich deshalb durchaus mit Stolz zur Sippe der Babonen zählten.

Ein eindrucksvolles Zeugnis dieses Zugehörigkeitsgefühls ist das drei Meter breite Tafelgemälde „Graf Babo verabschiedet seinen ältesten Sohn Wenzel von Freudenberg“. Es zeigt im Vordergrund linker Hand Babo und seine Frau und rechter Hand seine männlichen Nachkommen. Das Gemälde wurde 1877 von der Stadt Abensberg erworben und hing zunächst im Abensberger Rathaussaal. Zuvor befand es sich in der Pfarrkirche Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, welche eine Patronatskirche der Herren von Freudenberg war. Es wurde wohl von einem Herrn von Freudenberg in Auftrag gegeben, der damit seine hochherrschaftliche Abstammung unter Bezugnahme der Babonen-Legende vermitteln wollte. Neben diesem Gemälde befinden sich weitere Darstellung der legendären Großfamilie im Besitz des Stadtmuseums Abensberg, darunter ein Triptychon: Das zeigt Babo, seine Frauen und Kinder unter dem Kreuz kniend, während im Hintergrund die Szene aus der Legende zu sehen ist, in der der Kaiser Heinrich II. die Söhne belehnt. Auf den Flügeln ist ein vereinfachter Stammbaum der Herren von Abensberg.

Die erste Erwähnung des kinderreichen Babo findet sich in der zwischen 1168 und 1177 entstandenen Lebensbeschreibung Konrads I., Erzbischof von Salzburg: „Avum habuit Babonem nomine, de cuius lumbis exierunt triginta filii et octo filiae“. Er, Konrad, hatte demnach einen Großvater, aus dessen Lenden dreißig Söhne und acht Töchter hervorgingen.

Es ist bemerkenswert, dass die Legende des Grafen Babo seit fast 850 Jahren lebendige Erzähltradition ist. Sie findet sich nicht nur in einer Reihe von bildlichen Darstellungen wieder, von denen das Abensberger Tafelgemälde das bedeutendste ist, sondern wird auch immer wieder in schriftlichen Quellen erzählt. Aventinus erwähnt Babo in seiner Bayerischen Chronik, entstanden 1522 bis 1531, ebenso wie Theodor Fontane 1862 im ersten Band der Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Dass die Legende allgemein bekannt war, zeigt etwa die Handwerksordnung der Abensberger Hafner aus dem Jahr 1645, welche von den angehenden Meistern verlangte, in Erinnerung an Babo Tongefäße mit einem Inhalt von 32 und 8 Maß herzustellen. Eine besondere Aufmerksamkeit erhielt Graf Babo im geschichtsbegeistertem 19. Jahrhundert. In dieser Zeit sind auch weitere Legenden, etwa dass Graf Babo die Abensberger Stadtmauer seiner Kinderzahl entsprechend mit 32 Rund- und 8 Ecktürme gebaut haben soll, nachweisbar.

Der Stammvater der Herren von Abensberg ist also seit vielen Jahrhunderten Teil des kollektiven Gedächtnisses Abensbergs. Seit nunmehr 142 Jahren ist das Babonengemälde im Stadtmuseum Abensberg das identitätsstiftende bildliche Zeugnis dieser Erzähl- und Erinnerungskultur.

TH

Nachhaltig anbauen, gut essen, aktiv mitmachen

Emmer, Dinkel, Einkorn – das sagt den Leuten wieder etwas! Die alten Getreidesorten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit in Zeiten von Glutenallergie und sonstigen Lebensmittelunverträglichkeiten. Die so genannten Urgetreidesorten sind gesund: Sie enthalten viele Mineralstoffe und Vitamine, Einkorn hat zudem einen hohen Gehalt an Carotinoiden – Farbstoffe, die Erkrankungen wie Krebs, Rheuma oder Alzheimer vorbeugen sollen. Nicht nur beim Getreide, auch bei Obst und Gemüse findet im Zuge eines aktuellen Verbrauchertrends ein Umdenken statt. Mehr und mehr Menschen legen Wert darauf, ihre Lebensmittel aus regionalem Anbau zu beziehen, ausgestattet mit intensivem Geschmack statt mit Pflanzenschutzmitteln.

Wem der Einkauf am Wochenmarkt oder im Bioladen nicht ausreicht, kann dank bundesweiter Initiativen selbst aktiv werden, so auch in Niederbayern: Im Zuge einer solidarischen Landwirtschaft formiert sich aktuell etwa das „Regionalkollektiv Landshut“. 2019 fand die offizielle Gründung dieser Genossenschaft statt, die interessierten Menschen aus dem Landkreis Landshut ökologische Lebensmittel aus der Region zugänglich machen möchte. Dahinter steckt die Idee einer solidarischen Gemeinschaft aus Verbrauchern und Erzeugern: Die Genossenschaft pachtet oder kauft landwirtschaftliche Flächen und bewirtschaftet sie mithilfe fest angestellter Landwirte und Gärtner. Derartige Projekte unterstützen die Verbraucher dabei, ihre Nahrungsmittelversorgung selbst in die Hand zu nehmen und mitzuplanen, was angebaut wird. Die Ernte wird untereinander verteilt. Auch das gesellschaftliche Miteinander kommt dabei nicht zu kurz: Setzlings-Tauschpartys, gemeinsame Einkochaktionen oder Veranstaltungen zu ökologischer Landwirtschaft und guter Ernährung schaffen Treffpunkte für die Genossenschaftsmitglieder.

Ein neues Projekt des Bund Naturschutzes in Bayern zeigt die Herangehensweise an nachhaltige Landwirtschaft von einer anderen Warte: Die Plattform „A.ckerwert“ will Verpächter von landwirtschaftlichen Flächen ermutigen und unterstützen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Pachtvereinbarungen aufzunehmen. Hintergrund ist, der Intensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu Lasten von Bodengesundheit und Artenvielfalt etwas entgegenzusetzen. Zugleich führe – so der Bund Naturschutz – der gesellschaftliche Umbruch auf dem Pachtmarkt zu einer Entfremdung von Besitz und Verantwortung, denn mittlerweile gehören viele Grundbesitzer bereits zu einer Erbengeneration, die kaum mehr Bezug zum Land und dessen Bewirtschaftung hat. Das Projekt will Landverpächtern ihre Mitverantwortung und den Gestaltungsspielraum bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen bewusst machen. Mit einem fairen Pachtpreis können Verpächter den Landwirten ermöglichen, die Bewirtschaftung naturschonend zu gestalten. Ganz bewusst sucht das Projekt dabei den Austausch, Dialog und Konsens zwischen den Belangen des Naturschutzes und den Interessen des einzelnen Landwirts. Die Lösungen sollen allen Beteiligten gerecht werden und für Verpächter, Pächter und Natur ein Gewinn sein.

Der Trend zur ökologisch verantwortbaren Mitgestaltung setzt sich fort. Jeder einzelne kann ihn mitgestalten.

VK

Es regnet Prinzessinnen und Königinnen

Endlich ist es soweit: In Bayern haben die Frühlingsfeste und Dulten begonnen. Während die Festzeltbetreiber, die Budenbesitzer und Schausteller aufbauen, bereiten andere Protagonisten Miss-

oder Königinnen-Wahlen vor. Neben der Miss Universe, der Miss Germany oder Miss Niederbayern werden im Rahmen von Volksfesten auch heuer wieder Prinzessinnen oder Königinnen gewählt. Allerortens werden Kronen oder Diademe und Zepter neu verteilt. Bevor das Publikum und/oder eine Jury über die Erstplatzierung entscheiden, findet im Vorfeld oftmals ein Casting statt. So auch bei Produktköniginnen.

Diese Hoheiten – wie beispielsweise Hopfen- und Bierköniginnen – müssen häufig nicht nur durch Aussehen und Auftreten überzeugen, sondern auch durch Kenntnisse über das von ihnen vertretene Produkt. Mit ihrem Engagement wirbt die Majestät für die Region, in der sie verwurzelt ist, und für das dort charakteristische Erzeugnis. So vielfältig wie Bayern ist, so breit ist das Spektrum. Und so haben wir in Bayern neben Bierköniginnen, Hopfen-, Apfel-, Spargel-, Most-, Weißwurst-, Honig-, Bio-Königinnen auch eine Bayerische Milchkönigin und Milchprinzessin, um nur einige der gut über 150 Produktköniginnen/-prinzessinnen/-könige/-prinzen in Deutschland zu nennen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, solange sich Frauen oder Männer finden, die sich zur Wahl aufstellen.

Männer sind dabei häufig in der Minderheit – es handelt sich ja um KönigINNEN. Gender-Auslese findet hier bereits im Vorfeld statt. Warum nicht mal ein Mann als Spargel- oder Bayerischen Bierkönig? Das wäre doch eine Sache. Nur, müssten sich eben die Männer in ein von Frauen dominiertes Feld wagen. Der Fairness halber ist anzumerken, dass es bereits Zwiebel- und Milchkönige sowie männliche Interessenten für den Posten der Bayerischen Bierkönigin gegeben hat. Jener wurde aber vom Bayerischen Brauerbund abgelehnt. Eines der Argumente des Brauerbunds: Gerade Männer seien für den massenhaften Konsum von Bier verantwortlich, weshalb ein Bierkönig zu sehr an Ballermann erinnere und nicht für den maßvollen Genuss, für den der Brauerbund stehe.

Warum wird überhaupt eine Majestät gekürt, wenn es keine „Tradition“ hierzu gibt – der Bayerische Brauerbund führte vor rund zehn Jahren die „Tradition“ der Bierkönigin ein und so wurde 2009 erstmals eine Bayerische Bierkönigin gewählt. Die Dirndl-Königin am Gillamoos – in ihren Anfänge als Dirndl-Bäuerin bezeichnet – gibt es seit 1971, seit 2003 eine Glaskönigin aus Zwiesel, oder im vergangenen Jahr neu etabliert die Goaßmaß-Königin am Straubinger Gäubodenvolksfest. Die Erfindung ist zumeist als reine Marketing-Strategie zu entlarven. Das passt ganz gut zur Aussage einer niederbayerischen Brauerei, dass es sich bei der Bierkönigin um ein „Produkt“ handelt. Na, Prost Mahlzeit! Oder ist da Hopfen und Malz verloren?

Anders beispielsweise verhält es sich bei den Faschingsvereinen: Zu jeder Faschingsprinzessin gibt es einen Prinzen. Also warum nicht ein Zeichen der Gleichstellung setzen und zwei bzw. drei Geschlechter – männlich, weiblich und neu auch divers – im wahrsten Sinne des Wortes in den Ring steigen lassen. Die Jury bzw. das Publikum entscheidet. Es gilt Mut zu haben: Sowohl von Seiten der Veranstalter, der Bewerber*innen und der Öffentlichkeit. Sonst regnet es weiter Prinzessinnen und Königinnen, die scheinbar nur „Produkte“ sind.

CD

(Foto: Forum Moderne Landwirtschaft e.V.)

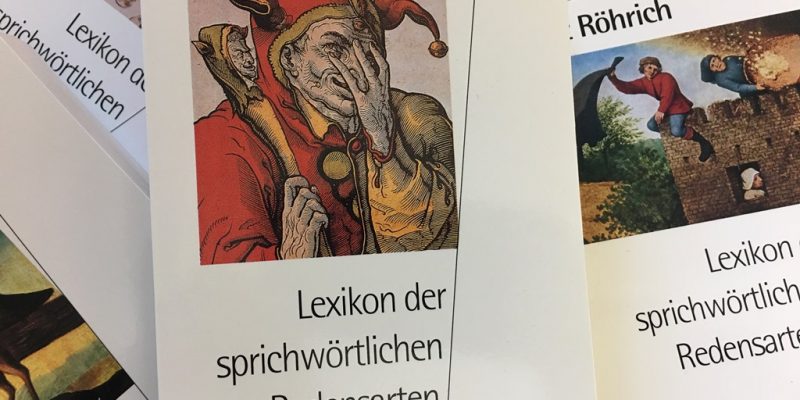

Bildliche Redewendungen

In vielen Kommunikationssituationen, ob bei umgangssprachlichen Unterhaltungen im Bekanntenkreis, bei öffentlichen Ansprachen oder in der Literatur – überall begegnen uns bildhafte Redewendungen und Sprichwörter. Sie sind als Stilmittel willkommen, weil sie unsere Sprache generell und die individuelle Ausdruckfähigkeit im Besonderen bereichern. Ihre Botschaft ist meist allgemein verständlich. Dagegen erklärt sich ihre Herkunft nicht automatisch, weist diese doch häufig weit in die Kulturgeschichte zurück. Sprichwörtlich gesagt: Ob man redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist oder nur seinen Senf dazugibt, diplomatisch durch die Blume spricht, ob die Worte elegant aus der Feder fließen oder ob man mit spitzer Feder schreibt; für beinahe jede Situation findet sich eine passende Redewendung. Der jeweilige Ursprung hingegen erweist sich oft als Buch mit sieben Siegeln.

Will man also Verborgenes zu Tage fördern, sollte man auf den Busch klopfen. Das praktizieren die Treiber mit Stöcken, um bei Treibjagden das verborgene Wild aufzuscheuchen. Wanderer verlaufen sich gelegentlich im Wald. Dann sind sie auf dem Holzweg. Gemeint ist ein Stichpfad abseits des Hauptwegs, der ins Nichts führt. Denn Holzwege werden von den Forstverwaltungen zu einzelnen Waldparzellen hin angelegt, einzig um von dort das gefällte Holz abzutransportieren. Also gilt für Spaziergänger mit Orientierungsschwierigkeiten die Aufforderung zur Achtsamkeit „Holzauge, sei wachsam!“. Ursprünglich war dies die zünftige Mahnung an Zimmerer- und Schreinerlehrlinge, nicht über einen Ast im Holz, ein Holzauge, zu hobeln, um das Werkzeug nicht zu beschädigen. Es soll aber extrem ungeschickte Menschen geben, von denen behauptet wird, sie seien dumm wie Bohnenstroh. Dieser Vergleich rührt vom groben Ernterückstand der Stangenbohnen her, der im Gegensatz zum Getreidestroh zu fast nichts mehr zu gebrauchen ist. Trotzdem, selbst der klügste Mensch macht Fehler – manchmal zu viel. Dann könnte es heißen: Das geht auf keine Kuhhaut. Diese Redewendung führt einerseits zu den vielschreibenden Mönchen des Mittelalters zurück, die ihre Schriften auf Pergament aus Kälber- und Schafhäuten verfassten. Andererseits herrschte der Volksglaube, der Teufel würde die Verfehlungen der Menschen notieren. Manchmal sollte dazu eine Kuhhaut nicht ausreichen. Wer ohne Selbstreflexion lediglich andere kritisiert, will nur den Splitter im fremden Auge sehen. Dabei handelt es sich um eine biblische Redensart (Matth., 7, 3-5). Daraus erklärt sich der Splitterrichter. Der Begriff gilt als Schöpfung Martin Luthers, ebenso wie dessen Erweiterung des Matthäus-Wortes: „Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge!“. Wo die Dinge letztlich doch noch gut oder glücklich gelaufen sind, hört man oft: Schwein gehabt! Glücklich schätzen konnte sich früher nämlich, wer (ein) Schwein hatte und nicht hungern musste. Wegen seiner bauchigen Form nutzt man seit dem 17. Jahrhundert das Sparschwein zur Geldaufbewahrung. Auch auf diese Weise erweist sich das Schwein manchmal als Glücksschwein.

Viele Redewendungen lassen sich auf Zünfte und alte Handwerksberufe, also auf Berufsfachsprachen zurückführen. Andere knüpfen an die heimische Flora und Fauna an; sie gelten als naturkundlich begründete Redensarten. Selbstredend ist die Bibel für manchen Spruch gut. Und nicht zuletzt hat uns die mittelalterliche Rechtspflege ein beachtliches Sprachrepertoire beschert. Sich mit diesem traditionsreichen, aber nach wie vor lebendigen Sprachschatz zu beschäftigen, ist nicht nur interessant Es macht gleichermaßen Spaß.

MS

Das Bier und seine Reinheit

Seit 1994 feiert der Deutsche Brauer-Bund jährlich am 23. April den Tag des deutschen Bieres. Der historische Grund hierfür ist, dass die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. am 23. April 1516 verordneten, dass nur noch Wasser, Hopfen und Gerste zur Bierherstellung verwendet werden durfte. Diese Wahl der Zutaten ergab sich daraus, dass zum einen Weizen für das Brotbacken geeigneter war und gesichert werden sollte. Zum anderen war bekannt, dass Hopfen eine reinigende und konservierende Wirkung hat.

Durch das vorherige Aufkochen des Wassers konnte mit Hopfen und Gerste ein Getränk hergestellt werden, das gesundheitlich deutlich weniger bedenklich war als das in einigen Fällen qualitativ schlechte Trinkwasser. Die Verordnung der Herrscher schuf so faktisch das Reinheitsgebot. Auch wenn der Begriff erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt wird.

Mit dem Reichsgesetz von 1906 wurden die Regelungen des bayerischen Reinheitsgebotes für die Herstellung untergäriger Biere im gesamten Deutschen Reich übernommen. In der Weimarer Republik trat Bayern zwar 1919 dem norddeutschen Biersteuergebiet bei, erwirkte jedoch für sich, dass in bayerischem Gebiet weiterhin das Reinheitsgebot galt. Im Jahr 1924 folgte das Verbot für die Zugabe von Zucker oder Süßstoff beim Brauen, das bis heute für bayerische Brauereien gilt.

Die aktuell bindende deutsche Rechtsgrundlage zum Brauen von Bier ist im 1993 erlassenen, vorläufigen Biergesetz verschriftlicht. Es erlaubt unter § 9 beim Brauen „von besonderen Bieren“ von den Limitierungen des Reinheitsgebots abzuweichen, sofern die zuständigen Landesbehörden dies zulassen. Berliner Weiße (Milchsäurenachgärung) oder Leipziger Gose (Salz, Koriander) sind zwei prominente Beispiele hierfür. Solche Ausnahmen lehnen die bayerischen Behörden jedoch strikt ab.

Die uneinheitliche Rechtsprechung in Deutschland nehmen Kritiker des Reinheitsgebots zum Anlass, dessen Abschaffung zu fordern. Des Weiteren wird von ihnen damit argumentiert, dass das Reinheitsgebot bayerische Brauereien daran hindert, die seit wenigen Jahren boomenden Craft-Biere zu brauen. Dieser Vorwurf steht jedoch auf einem schwachen Fundament, da sich ein Großteil der Craft-Bier-Sorten wie ein fruchtig-hopfiges Indian Pale Ale oder ein würziges Stout im Rahmen des Reinheitsgebots brauen lassen und nur das Brauen mancher Sorten wie z. B. Lambic oder Witbier nicht möglich ist.

Ungeachtet hiervon kann man die Kritik am Reinheitsgebot als Anlass nehmen, die geltende Bier-Gesetzgebung in Deutschland zu hinterfragen. Eine neue Gesetzgebung könnte beispielsweise über ein Verbot des vielfach genutzten Kunststoffs Polyvinylpyrrolidon (PVPP), der unerwünschte Gerbstoffe bindet und dafür sorgt, dass das Bier lange klar bleibt, nachdenken. Der Einsatz dieses Stoffes muss bisher nicht auf dem Etikett vermerkt werden, da er vor der Abfüllung weitestgehend herausgefiltert wird. Mit der Vorstellung von Reinheit geht der intensive Kontakt von Bier und Kunststoff bei den meisten Verbrauchern aber vermutlich nicht einher. So gesehen sind ungefilterte Biere, die optisch aufgrund ihrer Trübung nicht direkt an Reinheit denken lassen, zumindest ein Garant dafür, ein nicht derart mit Kunststoff gefiltertes Bier zu bekommen.

LS

Ostergaben

An Ostern, dem höchsten und ältesten Fest der Christen, wird die Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert. Das Johannes-Evangelium spricht von Christus als Lamm, das geopfert wurde. Deshalb gehört ein Lamm aus süßem Teig traditionell in den Osterkorb, der in der Osternacht oder am Ostersonntag zur Speisenweihe in die Kirche gebracht wird.

Speisensegnungen haben eine lange Geschichte. Zum Osterfest gehören sie wie die Freude über die Auferstehung: Endlich ist die Fastenzeit vorbei. In der Wahl der Osterspeisen – vor allem gefärbte Eier, Brot, Salz und geräuchertes Fleisch – lässt sich die bäuerliche Tradition ablesen. Die Eier werden noch immer als symbolhafte Ostergaben gebraucht.

Beim gemeinsamen Osterfrühstück steht, wie beim Abendmahl, die Tischgemeinschaft im Vordergrund. Eine üppige Mahlzeit gehört für Viele daher zwingend zu den Osterfeiertagen – egal, ob gläubiger Kirchgänger oder geselliger Familienmensch.

MS

Arche für viele Lebewesen

Während ihre Familienmitglieder Berg- und Feldulme seit über hundert Jahren vom sogenannten „Ulmensterben“ – einem Kollateralschaden durch Ulmensplintkäfer und einen durch den weltweiten Holzhandel verschleppten Pilz – betroffen sind, ist die Flatterulme deutlich widerstandsfähiger und weitestgehend immun gegen die Krankheit. Dennoch steht die Baumart auf der Roten Liste der bedrohten Arten, da ihre Lebensräume – Flussauen und feuchte Standorte – in den vergangenen Jahrhunderten schrumpften. Deshalb verwundert es nicht, dass die Flatterulme 2019 zum „Baum des Jahres“ gekürt wurde.

Zahlreiche Tierarten leben auf Ulmen, einige wie der Ulmen-Zipfelfalter sogar ausschließlich. Manche, wie der Ulmenblattfloh, ein Verwandter der Blattläuse und Zikaden, kommen sogar nur auf der Flatterulme vor. Dort ist dieses kleine Insekt ein wichtiger Honigtau-Produzent, was in Zeiten des Bienensterbens durchaus ein wichtiger Faktor ist. Allgemein ist die Flatterulme eine regelrechte „Arche“ für alle auf Ulmen angewiesenen Tierarten.

Heutzutage schätzt man die Flatterulme, weil sie mit ihren bis zu 40 Metern Wuchshöhe, 400 Jahren Lebenserwartung und ihrer extremen Zähigkeit gegenüber widrigen Bedingungen viele wertvolle Verwendungsmöglichkeiten als Stadtbaum, Wasserwirtschafts- und Landschaftsgehölz und als Forstbaum, der ein vielseitig nutzbares Nutzholz liefert, hat.

Das Hauptverbreitungsgebiet der Flatterulme liegt im kontinentalen Osteuropa und in den neuen Bundesländern, erstreckt sich aber auch bis Nordfinnland, Spanien und Italien. Am ehesten ist noch in größeren Flusstälern anzutreffen, wo sie mit ihren charakteristischen Brettwurzeln wechselnde Wasserstände und Hochwasserfluten bis zu 200 Tage gut abfedern kann. Auch für die natürliche Verjüngung über die zahlreichen, mit Flügeln versehenen Samen ist sie auf Hochwässer angewiesen. In Bayern ist die Flatterulme insgesamt relativ weit verbreitet, aber nur in wenigen Regionen kommt sie häufig vor. Besonders in den Donauauen sowie in den Bach- und Sumpfwäldern Frankens tritt sie regelmäßig auf. An Iller, Lech, Isar und Inn finden sich immer wieder Flatterulmen in sehr naturnahen Beständen. Obwohl sie frosthart ist, ist sie in Bayern kaum höher als auf 600 Metern anzutreffen, in Ostbayern sogar nur bis rund 360 Meter.

Die Flatterulme ist auch ein sehr robuster Stadtbaum. Dennoch findet man sie z. B. in Landshut nur noch sehr selten, unter anderem in einem ca. 170 Jahre alten Alleebestand auf der Ringelstecherwiese, in der Oberen Aue, am Fuß der Isarhangleite in Schönbrunn, auf den Böschungen der Flutmulde, sowie im Bahnhofswald und auf dem eigentlichen Gelände des Hauptbahnhofs. In Pfarrkirchen ist beispielsweise eine beachtliche Flatterulme vor dem Bahnhof zu bewundern.

Für das Landschaftsbild können Flatterulmen gestalterisch sehr wertvoll sein. Ihre zähe Natur trägt dazu bei, dass die Bäume alt werden. Die dekorativen Brettwurzeln, das kanariengelbe Herbstlaub und die namensgebenden Blüten machen sie unverwechselbar. Sie trägt ihren Namen wegen der lang gestielten Blüten und Früchte, die erst ab einem Alter von 20 bis 30 Jahren auftreten und im Wind flattern. Sie erscheinen bereits im Februar vor dem Laubaustrieb in großer Fülle. Die Blätter sind an der Basis besonders asymmetrisch und die Blattadern meist nicht verzweigt – sichere Unterscheidungsmerkmale zu Berg- und Feldulme.

Über 50 Exemplare der Flatterulme, deren Stämme zum Teil mehr als einen Meter dick sind, kann man auf der Landshuter Ringelstecherwiese bewundern. Weil dieser Bestand so bemerkenswert ist, findet in diesem Jahr die bayernweite Fachtagung zum „Baum des Jahres“ in Landshut statt: am 18. Juli im Bernlochnersaal, mit anschließender Exkursion in die Isaraue; ausgerichtet von Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bayerischer Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft und dem Naturwissenschaftlichen Verein Landshut. Am 13. April lädt der Naturwissenschaftliche Verein Landshut (NVL) alle Naturinteressierten zu einem Auenspaziergang ein und stellt alles Wissenswerte rund um diese Baumart vor.

HW

(Foto: Dr. Stephan Müller-Kröhling)

Ackern wie ein Gaul – Niederbayern und die Pferde

„Wenn man ein Pferd verliert, steht im Haus die Uhr“, so kommentierte ein bekannter niederbayerischer Haflingerzüchter den Unfalltod seiner besten Stute. Aus diesem Satz spricht die große Wertschätzung und tiefe Verbundenheit dem Tier gegenüber. Der Verlust eines Pferdes ist nicht nur für Züchter ein einschneidendes Erlebnis. Denn die seit 2300 vor Christus in Bayern domestizierten Tiere haben bis ins 20. Jahrhundert hinein enorm viel für die Menschen geleistet. Insbesondere in Niederbayern entwickelte sich eine besondere Beziehung zu den Rössern.

Ab dem 13. Jahrhundert lösten sie die Rinder als Pflugtiere ab, da sie schneller und effizienter waren. Jahrhundertelang übernahmen sie Feldarbeiten für den Menschen, bis sie durch Maschinen ersetzt wurden. Im Bayerischen Wald leisteten sie unentbehrliche Dienste bei der Holzarbeit.

Doch nicht nur in der Landwirtschaft waren sie von großem Wert. Die Erfindung des Kummets ermöglichte es, die Kraft mehrerer Pferde zu vereinen. Das war auch dem aufkommenden Handelsverkehr zuträglich. Transportrouten wie der von den Salzsäumern viel bereiste Goldene Steig und die an ihn angrenzenden Städte gewannen in der Folge erheblich an Bedeutung dazu.

Auch im Krieg leisteten Pferde den Menschen viele Jahrhunderte hindurch mit Ihrer Geschwindigkeit sehr wertvolle Dienste. Aufgrund ihrer militärischen Bedeutung war die Kavallerie lange den Adeligen und Wohlhabenden vorbehalten. Diese zeigt sich auch in den Gemälden der europäischen Herrscher: Fast alle ließen sich hoch zu Ross malen.

Im Zuge der sich ändernden Kriegsführung im 20. Jahrhundert, in der Neuerungen wie automatische Schusswaffen, Grabenkämpfe, Stacheldraht, Giftgas und Panzer die kriegerischen Auseinandersetzungen prägten, schwand die militärische Effektivität von Pferden stark. Ungeachtet hiervon erbrachten sie als Last- und Transporttiere weiterhin essentielle Leistungen im Krieg. Bei Paraden und Trauerzügen unterstreichen Pferde bis in die Gegenwart hinein die Bedeutung von Militärs und Staatsmännern. Erinnert sei an den Trauerzug Ronald Reagans, bei dem 2004 ein Pferd mitlief.

Neben anderen Herrschern hatte auch der Märchenkönig Ludwig II. eine Schwäche für Pferde. Sein Lieblingspferd Cosa Rara ließ er präparieren, seinen berühmten Puttenschlitten von Rottaler Pferden ziehen. Diese niederbayerischen Warmblüter hatten als Kutsch- und Reitpferde große Bedeutung. Gegenwärtig gehören sie zu den extrem vom Aussterben bedrohten Pferderassen Deutschlands. 2013 gab es der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) zufolge insgesamt nur noch 27 Tiere. Durch Erhaltungszucht versucht man die Rasse zu retten.

Seit dem späten Mittelalter wurde die Pferdezucht in Bayern von staatlicher Seite gefördert. Im Zuge hiervon wurde u. a. 1769 in Landshut das „Churfürstliche und landschaftliche bairische Landgestüt“ geschaffen. Es vermittelte Deckhengste an Bauern, um deren Pferdebestand zu verbessern, musterte die Fohlen und führte Zuchtbücher und -register.

Schon lange benötigen die Menschen das Pferd nicht mehr als Nutztier. Heute dient es eher der Liebhaberei oder sportlichen Betätigung. Dieser Wandel trägt vermutlich zusätzlich dazu bei, dass es gegenwärtig nur noch verhältnismäßig wenige Rossmetzger in Niederbayern gibt. Denn wer möchte schon seinen Sportsfreund essen? Wie sich die Beziehung zwischen Mensch und Pferd im Zeichen des kulturgeschichtlichen Wandels weiterentwickelt, kann nur die Zukunft zeigen. Es steht aber wohl außer Frage, dass die große Zeit der Pferde vorbei ist.

LS

(Foto: Sabine Bäter)

Zwischennutzung als Chance für Kunst und Kultur

Ländliche Kommunen haben mit Abwanderung und Überalterung zu kämpfen – auch in Niederbayern. Sinkende Einwohnerzahlen, aber auch überhöhte Mieten haben oftmals Leerstände in der Ortsmitte zur Folge. Dies wiederum fördert deren Attraktivität keinesfalls, sondern strahlt eher Tristesse aus. Ein Teufelskreis?

Fest steht: Gelingt es, leerstehende Gebäude zu revitalisieren, hebt dies die Lebensqualität vor Ort. Doch gerade bei sanierungsbedürftigen Gebäuden ist eine Neubelegung mit viel Geld, Aufwand und zeitintensiver Planung verbunden. Eine attraktive Lösung – zumindest mittelfristig – kann in einer Zwischennutzung liegen. Mit kulturellen Inhalten befüllt, bietet sie nicht nur Kreativschaffenden Raum für ihre Ideen, sondern hat für Eigentümer und Immobiliengesellschaften auch imagesteigernde Wirkung und verschafft ihnen Zeit, die Sanierung in aller Ruhe anzugehen.

Die temporäre Erscheinung fordert von den kreativen Nutzern, aus der befristeten Zeit so viel wie möglich herauszuholen. Dies hat durchaus positive Auswirkungen: Man improvisiert, öffnet sich für Vernetzungen, lässt auch Flüchtiges zu. So werden ehemalige Supermärkte und Fabrikräume zu Experimentierräumen. Die bei Zwischennutzungen üblichen geringen Mieten eröffnen die Möglichkeit, neue Ideen ohne großes finanzielles Risiko auszuprobieren.

Gelungene Beispiele aus der regionalen Praxis gibt es bereits: In Landshut wurde ein ehemaliger Norma-Supermarkt für einige Jahre zur Produzentengalerie. Ein Zusammenschluss bildender Künstler nutzte die Räumlichkeiten als Atelier und stellte sie zugleich als Ausstellungs- und Konzertraum zur Verfügung. Große Fensterflächen boten Einblick ins Geschehen und luden trotz des leicht maroden Charmes des Gebäudes ins Innere ein.

Nachdem die Gemeinde Salzweg mit dem Wegfall zweier Supermärkte und eines Lagerhauses strukturelle Eingriffe erfahren und zugleich zahlreiche Asylbewerber aufgenommen hatte, wurde ein ehemaliger Edeka-Supermarkt in einen Bürgertreffpunkt umgewandelt. Geringer Einsatz unter Teilnahme der Bevölkerung entfaltete große Wirkung: Binnen weniger Tage wurde eine temporäre Nutzung als Veranstaltungs- und Ausstellungsraum sowie als Bürgerforum ermöglicht. Zudem wird dort mit Unterstützung der örtlichen Asylbewerber ehrenamtlich ein Café betrieben, das sich als Begegnungsstätte verdient macht. Die Fassade erhielt einen Teilanstrich mit weithin sichtbarem Logo des Projekts. Und ein lokaler Schreiner fertigte stilvolle Möbel, so dass das ansonsten baulich unveränderte Objekt merklich aufgewertet wurde und Präsenz im Ort zeigt.

Zu einem großflächigen Austausch zwischen Kreativen lädt derzeit das Projekt „SP CE“ in der Alten Akademie München ein: Das Objekt mitten in der Fußgängerzone, einst Jesuitenkloster, bietet in einer Zwischennutzung bis Ende Mai 2019 Kreativen aus den Bereichen Musik, Literatur, Film, Kunst, Architektur, Design und Software/Games die Möglichkeit, Kooperationen einzugehen, sich vor Ort zu vernetzen und kurzzeitige Kreativräume zu schaffen. Auch niederbayerische Künstler erhalten über die Initiative „Silicon Vilstal“ die Möglichkeit, sich dort mit Ausstellungen und Aktionen zu präsentieren.

Zwischennutzung überzeugt: Sie macht kreative Aktivitäten sichtbar, bietet Raum für unkonventionelle Entfaltung, ist außergewöhnlicher Anziehungspunkt für die Bürgerschaft und gibt verlassenen Gebäuden ihre positive Ausstrahlung zurück. Politik und Ortsplanung können ihren Beitrag leisten, indem sie als Mittler zwischen Immobilienbesitzern und Kreativen fungieren und Konzepte zur Ansiedlung von Künstlern und Kreativen entwerfen.

VK

(Foto: Paul Keglmaier)