Wie ein Dorf seine eigene Geschichte bei einer Faschingshochzeit inszeniert

Schönbrunn am Lusen ist ein kleines Dorf in Niederbayern mit gerade einmal 500 Einwohnern: Hier gibt es viele klassische Vereinsfeste und Kulturangebote von der Theatergruppe bis hin zur Blaskapelle, die alle zwei Jahre ein Starkbierfest veranstaltet, zwei Wirtshäuser und neuerdings auch eine ganz einzigartige Veranstaltung: Erstmals findet am 15. Februar hier eine historische Faschingshochzeit statt.

Hintergrund ist die eigene Glashüttengeschichte des Dorfes. 1681 heiratete David Hilz (der zuvor in München in geheimer Mission Handgranaten aus Glas herstellte) die junge Glashüttenerbin Salome Poschinger. In der Folge ging die Hütte von der einen zur anderen Glashüttendynastie über. Doch nicht sofort: Die Schwiegermutter Ottilie wollte zunächst nicht übergeben, was aber zu Querelen führte, die in einer historisch-überlieferten Rauferei mündeten. Aus all dem Stoff haben die Schönbrunner eine lustige Faschingshochzeit gebastelt, samt Glasmachertreffen, Bänkelsänger und prominenten Ehrengästen wie dem Passauer Fürstbischof und dem Bayerischen Kurfürsten, die beide zwecks Bekanntschaft mit dem Bräutigam natürlich als Ehrengäste per Kutsche eingefahren werden.

Glasgranaten

Viel Kreativität wurde in den letzten Monaten dadurch in dem Dorf freigesetzt: Es wurden Videos für Social Media gedreht, Bänkelgesänge gedichtet, eine Trauung samt Pfarrer und Ministranten geplant und vieles mehr. In Ermangelung statistischer Daten zu Faschingshochzeiten in Bayern kann man natürlich nicht mit Gewissheit sagen, wie einmalig diese Kombination aus Faschingshochzeit, Historienspiel und Laientheater ist. Doch vor Ort sucht es in weitem Umkreis seinesgleichen.

Zumal sich auch zeigt: Der bayerische Fasching ist nicht unbedingt der Karnevalsklamauk, zu dem er sich in letzter Zeit entwickelt hat. Fasching hat damit zu tun, dass das Volk sich ein paar Tage lang fern von Alltagssorgen amüsiert und die Rollen vertauscht – und sich auch daran erfreut, wenn sich die höher gestellten Persönlichkeiten ein Stück weit selbst auf die Schippe nehmen. Wenn dann die eigene Geschichte noch witzig daherkommt und damit auch im Gedächtnis bleibt, ist es umso schöner.

Unter www.hoamat-wirtshaus.de/faschingshochzeit-2025/ ist das ganze Programm zu sehen.

Manuela Lang

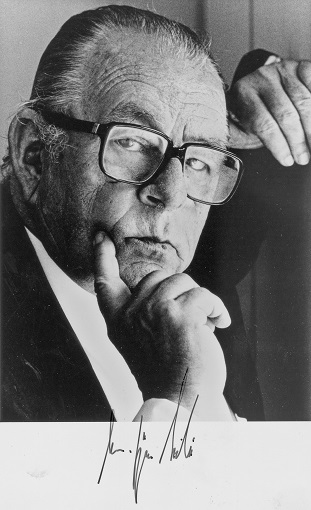

Hans-Jürgen Wischnewski: „Ein Ostpreuße wird in Niederbayern Sozialdemokrat“

Wischnewski in Straubing

Hineingeboren in ein „ausgeprägt preußisches, sehr protestantisches und antinazistisches Elternhaus“, wie Wischnewski es beschrieb, war er nach dem Abitur 1941 zuerst Arbeitsdienstmann im Straßenbau, dann Kradfahrer bei einem Panzergrenadierregiment in Russland. Aus dem Krieg kehrte er mit der Überzeugung zurück, sich für ein freies, demokratisches Deutschland einsetzen zu wollen. Nach einer kurzen amerikanischen Gefangenschaft in Österreich gelangte Wischnewski Ende Juni 1945 nach Niederbayern. Wegen der ungeklärten Lage im besetzten Berlin hatte er keinen Passagierschein zu seinen Eltern erhalten und daher einen Kriegskameraden in dessen Heimatstadt Straubing begleitet. Da die Landwirtschaft des Kameraden aber längerfristig kein Auskommen ermöglichte, schickte man ihn in das nahe Ittling zum Gut Eglsee, er solle dort nach Arbeit fragen. Bei den Gutsbesitzern Carl Heinrich und Rita Beckmann fand der mittellose junge Kriegsheimkehrer wirklich Aufnahme, obwohl dort zeitweise bereits bis zu 300 Flüchtlinge und Heimatvertriebene versorgt wurden. So ist in einem Einwohnerverzeichnis der Gemeinde Ittling, zu der Eglsee damals gehörte, vom 10. Juli 1945 ein „Wischnewski Hans Schüler“ notiert. Auf Eglsee war Wischnewski auf dem Feld und in der Gutsschmiede tätig. Anfang September 1945 zog Wischnewski dann doch zu seinen Eltern im sowjetisch besetzten Teil Berlins. Die Erfahrungen, die er hier machte, trieben ihn Anfang Mai 1946 aber zurück nach Eglsee. Wie er in seinen Erinnerungen formulierte, wollte er seinen „neuen Lebensabschnitt nicht unter der Fuchtel Stalins“ beginnen.

Für den 20. September 1946 ist in den Meldeunterlagen der Wegzug aus Ittling eingetragen. Einen Tag später meldete er sich bei der Stadt Straubing an. Der technisch versierte Wischnewski soll hier für einen Landmaschinenhändler gearbeitet haben. Am 4. Oktober 1946 heiratete er die Straubingerin Ottilie Nirschl, die eine Tochter mit in die Ehe brachte. Von den vier leiblichen Töchtern Wischnewskis starb die älteste als Säugling. 1955 wurde die Ehe geschieden.

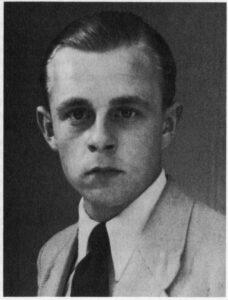

Hans-Jürgen Wischnewski, 1943 (Foto aus: Hans-Jürgen Wischnewski, Mit Leidenschaft und Augenmaß, München 1989)

Wischnewski als Parteisekretär

Die „Sozialdemokratische Partei für Straubing. Stadt- und Landkreis“ war Mitte September 1945 wieder begründet worden. Am 20. August 1946 trat Wischnewski der Straubinger SPD bei – eine Entscheidung, die sein ganzes späteres Leben prägte und die er „nie bereute“. Als Gründe gab er in seinen Memoiren an, dass er seinen „bescheidenen Beitrag“ zum Aufbau eines demokratischen Staates leisten wollte, die „Brutalität des Krieges“ und die „Schrecken der Vergangenheit“ sollten sich nie mehr wiederholen. In der SPD imponierten ihm zudem die vielen Mitglieder, die Widerstand gegen den Faschismus geleistet hatten. Außerdem sah er in dieser Partei die beste Chance, „die großen sozialen Unterschiede“ und die wirtschaftliche Not nach Kriegsende anzugehen. Zu diesen Aufgaben gehörte auch die Eingliederung von Millionen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, ein Thema, dessen sich auch die Straubinger SPD besonders annahm. Von den 518 Mitgliedern (davon 150 im Landkreis), die die Partei Mitte Juni 1947 zählte, waren etwa 40 Prozent erst durch den Krieg nach Straubing und Umgebung gekommen. Von den 13 Mitgliedern der Vorstandschaft waren acht Heimatvertriebene und Flüchtlinge.

Wischnewski wurde am 1. Mai 1947 vom „Kreisverband Straubing der SPD“ als hauptamtlicher Parteisekretär eingestellt, am 15. September 1948 schied er aus. Aus den erhaltenen Unterlagen aus dieser Zeit wird ersichtlich, dass Wischnewski insbesondere mit der Aufbauarbeit der Partei in der Stadt und im Landkreis Straubing beschäftigt war; er organisierte öffentliche Versammlungen, vor allem zur Gründung von Ortsvereinen und zur Wahlwerbung, trat als Redner auf, kümmerte sich um die Finanzen, hielt die Verbindung zur amerikanischen Militärregierung, der monatlich Bericht über die Aktivitäten der Partei zu erstatten war. So meldete er z.B. am 30. November 1947: „Im Monat November 1947 wurden 3 Mitgliederversammlungen, 2 Vorstandssitzungen, 2 Fraktionssitzungen der Stadtratsfraktion, 1 öffentliche Versammlung in Schambach, 1 öffentliche Versammlung in Kössnach sowie eine öffentliche Flüchtlingsversammlung in Straubing durchgeführt. In den Stadtrat sowie in den Kreistag wurde(n) je 2 Flüchtlinge der Partei mit beratender Funktion berufen. Die Mitgliederzahlen sind in weiterem Steigen begriffen. Die Finanzen sind in Ordnung.“ Zudem engagierte er sich bei den Jungsozialisten, war z.B. Beauftragter für die „Internationale Jugendarbeit“ der Jungsozialisten im Bezirk Niederbayern-Oberpfalz. Bei der Stadtratswahl am 30. Mai 1948 kandidierte er auf Platz 10 (von 20), schaffte den Einzug in den Stadtrat aber trotz hoher persönlicher Stimmenzahl nicht.

Politische Karriere

Im Juli 1949 verzog die Familie Wischnewski nach Dingolfing bzw. Gottfriedingerschwaige (Landkreis Dingolfing-Landau). Wischnewski hatte bei einer Landmaschinenfabrik als Arbeiter eine Stelle gefunden, bei der er Geld für ein Germanistikstudium in München verdienen konnte. Denn sein Berufswunsch war damals eigentlich Journalist. Als Mitglied der Gewerkschaft IG Metall engagierte er sich in der Firma für seine Kollegen, führte z.B. Tarifverhandlungen. Anfang der 1950er Jahre bot ihm die IG Metall eine arbeitsrechtliche Fortbildung in Köln an. Hier in der „Stadt aller Städte“ blieb er.

Bis 1959 war er als Gewerkschaftssekretär tätig, konzentrierte sich dann auf seine politischen Ämter: Er war Vorsitzender der Kölner SPD und Bundesvorsitzender der Jungsozialisten, von 1957 bis 1990 gehörte er als Abgeordneter dem Bundestag an, von 1961 bis 1965 auch dem Europäischen Parlament. Früh knüpfte er Kontakte im Ausland, bedingt durch den Wunsch, dass junge Menschen verschiedener Nationen sich kennen- und verstehen lernen sollen. Sein Interesse für die Außenpolitik und insbesondere für die afrikanische und arabische Welt kristallisierte sich heraus. 1966 wurde er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Er gab das Amt jedoch zwei Jahre später auf, als die in der Krise steckende SPD einen starken Bundesgeschäftsführer brauchte. Wischnewski gilt als „einer der Väter der ersten sozialliberalen Regierung“ unter Willy Brandt und Walter Scheel.

Als Staatsminister im Auswärtigen Amt und im Bundeskanzleramt bewährte sich Wischnewski auch unter Kanzler Helmut Schmidt als diplomatische Geheimwaffe, als „Feuerwehrmann der Nation“. Wischnewski konnte dank seiner internationalen Kenntnisse und Kontakte sowie seines Verhandlungsgeschicks etliche terroristische Akte beenden. Am bekanntesten wurde er als der „Held von Mogadischu“, der 1977 in der somalischen Hauptstadt beim Drama um die von Palästinensern gekaperte Lufthansa-Maschine „Landshut“ die Befreiung der 90 noch lebenden Geiseln durch eine Anti-Terror-Einheit des Bundesgrenzschutzes erreichte. „Ben Wisch“, wie Willy Brandt den Nahostexperten einmal scherzhaft nannte, prägte nicht nur die sozialdemokratische Außenpolitik. Als stellvertretender Bundesvorsitzender und als Schatzmeister der SPD sorgte er sich immer auch um eine stabile SPD, forderte in der Partei und in der Innenpolitik Sparmaßnahmen und stieß hier bei seinen Genossen nicht auf Gegenliebe. 1985 trat er nach Differenzen mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel von seinen Parteiämtern zurück. Er bewährte sich aber weiterhin als Krisenmanager auf internationaler Ebene.

Verbindung mit Straubing

Mit Straubing blieb Wischnewski über seine Familie verbunden – seine Töchter wuchsen hier auf, eine Tochter blieb in der Nähe wohnen. Hierbei konnte Wischnewski dann auch überraschend auf Gut Eglsee auftauchen, an den Ort, an dem er nach den schlimmen Kriegserfahrungen eine erste Heimat erfahren hatte. Aus Sicherheitsgründen wurden die Besuche nicht angekündigt; Sohn Carl Beckmann erinnert sich besonders an einen dieser Besuche, als er in den Sommerferien, wohl 1965, vom Internat zu Hause war: Es gab plötzlich eine große Aufregung, eine schwarze Limousine mit dem Ständer der Deutschlandflagge an der Kühlerhaube und einer Bonner Nummer fuhr in den Hof, ein Mann mit dicker Brille stieg aus – es war Wischnewski. „Er war ganz natürlich, unkompliziert. Er war immer noch dankbar für die gute Aufnahme nach dem Krieg.“ Auf Gut Eglsee erinnert seit 14. September 2024 ein farbiges Kunstwerk, die „Hans-Jürgen-Wischnewski-Spitze“, geschaffen von Marcel Manche an den Politiker.

Zum 80. Geburtstag Wischnewskis 2002 schickten die Straubinger Sozialdemokraten Glückwünsche und es entwickelte sich wieder ein Kontakt insbesondere zu den beiden großen SPD-Frauen Helene Joringer, die Wischnewski als Parteisekretär erlebt hatte, und Hertha Neumeier. Wischnewski, der zur Konfirmation seines Urenkels in Straubing war, eröffnete trotz angeschlagener Gesundheit am 28. Mai 2004 die Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des Ortsvereins Straubing und erinnerte an seinen Eintritt in die SPD: „In Straubing habe ich den Weg zur SPD gefunden …“, „dafür werde ich Straubing ewig dankbar sein“.

Wischnewski starb am 24. Februar 2005 in Köln nach einem Leben voller „Leidenschaft und Augenmaß“, wie er seine „politischen Memoiren“ betitelt hatte. Wischnewskis Appell am Ende seiner Autobiographie ist aktueller denn je: „Demokratie und Frieden bekommt man nicht geschenkt. Man muss immer daran arbeiten. Nicht nur Extremisten sind die Feinde der Demokratie. Auch die Gleichgültigkeit der Menschen und die Vergesslichkeit der Politiker sind Feinde der Demokratie. … Das Grundgesetz … ist die freieste Verfassung, die es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Man muss diese Verfassung mit Klauen und Zähnen verteidigen.“

Hans-Jürgen Wischnewski in Straubing, 29. Mai 2004, mit v. l. Helene Joringer, Hertha Neumaier und Hans Lohmeier (Foto Straubinger Tagblatt)

Dr. Dorit-Maria Krenn

Gerhard Michel – Maler seit 101 Jahren. Teil 3 Kunst im Bayerischen Wald

Kulturheimat: Wie muss man sich die Kunstszene im Bayerischen Wald während der Nachkriegsjahre vorstellen?

Michel: Es waren damals hier, in der engeren Umgebung, Maler, die sich zur Donau-Wald-Gruppe zusammengeschlossen haben, zum Beispiel Heinz Theuerjahr, Reinhold Koeppel und Hermann Erbe-Vogel, Walter Mauder, Wilhelm Niedermayer. Das waren die Leute, die die Gruppe aktiv vertreten haben. Also es war schon eine gewisse Aktivität da. Es gab da einen Grafenauer Notar, der hat die Gruppe finanziell über Wasser gehalten. Die Donau-Wald-Gruppe war damals schon eine bekannte Gruppe. Sie ist dann später von Wörlen betreut worden, der das Museum Moderner Kunst in Passau gestiftet hat. Mit Egon Wörlen bin ich auch sehr gut ausgekommen. Und dann haben ich 1966, da waren dann in der Zwischenzeit, durch den Zwieseler Buntspecht doch ziemlich viele Künstler beieinander, mit Oskar Langer, einem der Gründer des Zwieseler Buntspechts, gesprochen, dass es doch schade sei, dass nur die Donau-Wald-Gruppe besteht. Wir könnten doch versuchen hier eine regionale Gruppe aufzuziehen. Und dann haben wir das gemacht. Jeder hat in seinen Bereich geschaut und dann hat ein Wort das andere gegeben und zum Schluss war es dann so, dass wir, Hans Wölfl, Oskar Langer, Konrad Klotz, Josef Fruth, Karl Mader, Rupert Kamm, Hermann Eller, Erica Steppes und ich, am Josefitag (19. März) 1966, hier in Schönberg, die Gruppe aus der Taufe gehoben haben.

Kulturheimat: Waren die anderen denn auch im Nebenberuf Künstler?

Michel: Teilweise neben, teilweise hauptberuflich. Und weil ich halt Verwaltungsbeamter war, haben die anderen dann gesagt, ich muss der Geschäftsführer sein und die ganze Arbeit machen. Und so ist es dann 31 Jahre lang geblieben. Man muss sich vorstellen, was wir für Idealisten waren. Ich habe eine Aufwandsentschädigung als Geschäftsführer des Bayerwaldkreises, 25 Jahre lang, 50 DM im Jahr bekommen, im Jahr!

Kulturheimat: Nicht sehr üppig.

Michel: Das andere war, wir haben dann einen Fördererkreis gegründet. Die Mitglieder haben 30 DM im Jahr bezahlt, da hatten wir 30 Leute, also 900 DM. Bei den Ausstellungen, musste jeder, der etwas verkauft hat 10% in die Förderkasse einzahlen. Wir hatten eigene Podeste und Stellwände und haben im Lauf der Jahre in Bayern und ganz Deutschland, aber auch in Österreich und Böhmen Ausstellungen organisiert, insgesamt 71 Ausstellungen.

Kulturheimat: Was sind ihre Pläne für die Zukunft?

Michel: Ich bin jetzt 101 Jahre alt. Was soll ich jetzt überhaupt noch wollen. Ich will jetzt noch einige Arbeiten auf meine Weise. Erica Steppes hat immer gesagt: „Du hast ein Talent und das ist auch eine Pflicht! Mal nicht immer aus dem Bauch heraus, sondern mal mit dem Kopf. Und versuche mit deinen Bildern die Menschen zu erfreuen. Das ist deine Aufgabe.“ Und danach richte ich mich. Meine Probleme habe ich nie an die Wand gehängt. Es ist doch so: Wenn du eine Begabung hast, das ist nicht dein Verdienst. Da kann man nicht sagen, ich bin ein außergewöhnlicher Mensch. Ich kann vielleicht Sachen, die ein anderer vielleicht nicht kann. Aber das ist kein Grund zur Einbildung.

Kulturheimat: Haben Sie Vorbilder?

Michel: Ein Künstler ist kein Erfinder. Wir stehen immer auf den Schultern Anderer. Völlig unbewusst. Etwas Anderes ist es, wenn jemand einen Anderen bewusst kopiert. Aber natürlich, man hat Vorbilder. Maler von denen man beeindruckt war. Ich habe mich immer für Reinhold Koeppel begeistert. Der Koeppel stammte ja aus dem Harz, aus Oschersleben. Ich habe mich immer gewundert, warum sind die Künstler, die hier einen Namen haben von Außwärts? Koeppel, Erbe-Vogel aus Hof, Teuerjahr aus Pommern, etc. Es waren meistens Leute, die hier nicht heimisch waren. Das ist ja beim Tourismus dasselbe, nicht? Die Leute begeistern sich für eine Landschaft und Anderen fällt das gar nicht mehr auf. So war das bei mir auch mit dem Bayerischen Wald. Ich habe mich so für den Wald begeistern können. Ich war jedes Wochenende auf dem Lusen oben. Und der Keoppel hat den Wald in einer Art und Weise dargestellt, das kann man nicht nachmachen! Ich hatte genau den gleichen Eindruck. Wie der Koeppel den Wald erfasst hat, so habe ich ihn auch gesehen.

Kulturheimat: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie eine gewisse Zeit verstärkt abstrakt gemalt haben?

Michel: Die abstrakte Phase ging bei mir los, wie ich nach Honduras gereist bin. Ich bin zuerst nach New York gekommen und habe die Skyline bei Nacht erlebt. Die Wolkenkratzer waren so ausgesprochen hässlich und da habe ich angefangen diese Schluchten zwischen den riesigen Häusern zu malen.

Kulturheimat: Ist es leichter ein gegenständliches Bild zu verkaufen als ein abstraktes?

Michel: Ich habe auch viele abstrakter Bilder verkauft. Man kann nicht sagen, dass die Leute nur Gegenständliches haben wollen. Ein abstraktes Bild ist immer ein geistiges Gebäude. Dass man Farben durcheinander schmiert, hat nichts mit Abstraktion zu tun. Ich habe bei meinen abstrakten Bildern immer einen kleinen realen Hintergrund gelassen, sodass es nie 100% abstrakt war, sondern vielleicht bloß 95%. Eine Zeit lang habe ich viel abstrakt gemalt, aber es muss irgendwie ein bisschen eine Kopfarbeit sein. Wenn einer aus dem Bauch heraus abstrakt malt, das ist eine Katastrophe. Aber: Gerade in Bezug auf die Kunst, da darf man nicht hergehen und darf meinen, jeder muss so malen wie man selbst. Toleranz ist die höchste aller Tugenden.

Vor 600 Jahren: Vergiftet! Herzog Johann III. und das Ende des Herzogtums Bayern-Straubing-Holland

Tulpen, Käse, Windmühlen, Meer und Grachten – Brezen, Leberkäs, Wald, Fluss und Gäu: Ungefähr 800 Kilometer liegen zwischen den Niederlanden und Niederbayern. Auf den ersten Blick haben die beiden Landschaften nicht viel gemeinsam. Und doch kann man in der Kirche St. Jakob in Straubing einem Mann in holländisch-burgundischer Mode begegnen, auf der gotischen Grabplatte des Kaufmanns Ulrich Kastenmayr. Umgekehrt grüßen zum Beispiel in der Oude Kerk von Delft die vertrauten weißblauen Rauten aus den Kirchenfenstern. Fast 75 Jahre lang, von 1353 bis 1425, gingen die heute niederländischen Provinzen Holland, Seeland und Friesland, das belgisch-französische Hennegau und ein Großteil Niederbayerns ein Stück Wegs gemeinsam: im Herzogtum Bayern-Straubing-Holland.

Das Herzogtum Bayern-Straubing-Holland

Am 3. Juni 1353 teilten im „Regensburger Vertrag“ die niederbayerischen Herzöge Stephan II., Wilhelm I. und Albrecht I. ihr niederbayerisches Erbe, „ir Land, ir lewt, pirg, stet und gemainlichen all ir gült“, das sie nach dem Tod ihres Vaters Ludwig IV. des Bayern, römischer Kaiser, deutscher König und bayerischer Herzog, gemeinsam erhalten und verwaltet hatten. Stephan übernahm die Regentschaft im südwestlichen Niederbayern mit Landshut als Hauptstadt. Wilhelm und Albrecht bekamen zu ihren niederländischen Erbteilen, die ihnen von ihrer Mutter Margaretha von Hennegau-Holland, der zweiten Gemahlin Kaiser Ludwigs, her zustanden, das nordöstliche Niederbayern. Das Herzogtum Bayern-Straubing-Holland war geboren.

Es umfasste im Norden die Grafschaften Hennegau, Holland, Seeland und die Herrschaft Friesland, in Niederbayern reichte es von Dietfurt im Altmühltal bis nach Schärding im Innviertel, von Furth im Wald an der böhmischen Grenze bis nach Dingolfing an der Isar. Die Zeit dieses wittelsbachischen Herzogtums, das mit dem Tod Herzogs Johann III. im Jahr 1425 endete, bedeutete für beide Landesteile eine politische, wirtschaftliche, kulturelle Blütezeit. In Straubing zum Beispiel, der niederbayerischen Residenzstadt, wurden fast alle bedeutenden Baudenkmäler in dieser Periode grundgelegt: Herzogsschloss, Kloster und Kirche der Karmeliten, Pfarrkirche St. Jakob, Votivkirche St. Veit, Rathaus. In Holland gelang es den wittelsbachischen Herzögen die innenpolitischen Spannungen zu beruhigen, die Verwaltung zu reformieren, wichtige wirtschaftliche Impulse zu geben. Das bis dahin unbedeutende Den Haag (s’Gravenhagen), das Albrecht I. zu seiner Residenz wählte, erhob sich zum politischen und kulturellen Zentrum.

Johann III. „ohne Gnade“

Johann, geboren 1373 oder 1374 in Le Quesnoy (damals Grafschaft Hennegau, heute Frankreich), war nach Wilhelm und Albrecht der dritte und jüngste Sohn des regierenden Herzogs Albrecht I. und dessen Frau Margarethe von Liegnitz-Brieg. Während Wilhelm für die Nachfolge in den nördlichen Territorien vorgesehen war und Albrecht Herrscher in Niederbayern werden sollte, war für Johann die geistliche Laufbahn bestimmt.

Er wurde zunächst Domprobst von Köln, dann am 14. November 1389 auf Betreiben seines Vaters Albrecht zum Bischof von Lüttich gewählt. Das ausgedehnte Bistum war aufgrund seiner günstigen Lage zwischen Hennegau, Luxemburg und Brabant für die holländischen Wittelsbacher wichtiges Einflussgebiet. Johann, der sich nie zum Priester, sondern nur zum Subdiakon weihen ließ und daher als „episcopus electus“, als gewählter, vom Papst bestätigter Bischof, amtierte, stieß jedoch auf große Widerstände in den Lütticher Handwerks- und Gewerbeständen. Diese befürchteten, dass der machtbewusste, höfischen Prunk liebende Johann das Bistum zu einem weltlichen Fürstentum umwandeln wollte, und pochten auf ein politisches Mitspracherecht. Die langwierigen Auseinandersetzungen gipfelten im September 1408 in der blutigen Schlacht bei Othée, in der holländische, hennegauische, burgundische und bayerische Soldaten für Johann siegten. Das grausame Strafgericht, das der Bischof und seine Mitstreiter gegen die aufständischen Bürger und Priester verhingen, brachte ihm den Beinamen „Ohnegnade“ ein.

Johann war eine schillernde Persönlichkeit. Er wird sowohl als „stahlharte Natur“ (Friedrich Schneider) mit politischem Scharfblick wie als „glänzender Ritter“ und „Freund der Wissenschaften und Künste“ (Theodor Straub) charakterisiert; er war beispielsweise der erste Förderer des berühmten Malers Jan van Eyk. Nach dem frühen Tod seines Bruders Albrecht im Januar 1397 verwaltete er für seinen Vater auch das niederbayerische Territorium mit, dessen Landesherr er dann beim Tod Albrechts I. 1404 wurde.

Obwohl die „fürsten in der ferne“ (Dick de Boer) ihren niederbayerischen Landesteil vor allem mit Hilfe von Viztumen und Pflegern regierten, sorgten sie für politische Stabilität, wirtschaftliche Förderung und kulturellen Aufschwung. Niederbayern und die Hauptstadt Straubing, die Johann nachweislich sechsmal, zumeist in den Wintermonaten, besuchte, waren für die Wittelsbacher ein wichtiges Verbindungsglied zum deutschen König in Prag und zum Papst in Rom sowie ein wertvolles Reservoir an Geld und Mensch. In Straubing hat Johann III. mit dem Rittersaal im Herzogsschloss und dem Hochgrab für seinen Bruder Albrecht II. in der Karmelitenkirche eine eindrucksvolle Demonstration seines Herrscherwillens und seines fürstlichen Selbstverständnisses hinterlassen. In Dingolfing ließ er z.B. die Herzogsburg ausbauen, in Schärding die Stadtmauer erneuern. Als sein Bruder Wilhelm, Herrscher in Hennegau, Holland, Seeland und Friesland, am 31. Mai 1417 überraschend verstarb, gab Johann sein Bistum auf. Er erhob gegen die von ihrem Vater eingesetzte Erbin Jakobäa Anspruch auf die Herrschaft. Zugleich heiratete Johann Elisabeth von Görlitz, Witwe des Herzogs von Brabant und Nichte des deutschen Königs Sigismund, die die Grafschaft Luxemburg mit in die Ehe brachte. Zwischen Jakobäa und ihrem Onkel Johann brach ein heftiger Erbfolgestreit aus. König Sigismund, der unter Jakobäa eine Zunahme des burgundisch-französischen Einflusses fürchtete, belehnte Johann mit Holland, Seeland und Friesland. Damit war auch das Herzogtum Bayern-Straubing-Holland wieder vereint. Der letzte männliche Vertreter des Herzogshauses Bayern-Straubing-Holland erlag aber am Dreikönigstag, dem 6. Januar 1425 einem Mordanschlag. Sein ehemaliger Hofmarschall Jan van Vliet soll ihm die Seiten seines Gebetbuches mit Gift bestrichen haben, und Johann hatte „die unhygienische Gewohnheit mit Spuckefingern die Blätter umzuschlagen“ (Dick de Boer).

Niederbayern „in vier tail gemacht“

Nach dem Tod Johanns kämpfte im Norden dessen Nichte Jakobäa erfolglos mit dem Herzog von Burgund um ihr Erbe. Holland, Seeland, Friesland und Hennegau kamen 1433 zum Burgunderreich. Im Süden stritten die bayerischen Wittelsbacher um den niederbayerischen Landesteil. 1429 wurde er schließlich unter die Herzöge von Bayern-München, Bayern-Landshut und Bayern-Ingolstadt per Los aufgeteilt. Herzog Ludwig VII. von Ingolstadt erhielt u.a. Schärding, Dingolfing, Kirchberg, Waldmünchen. Herzog Heinrich XVI. von Landshut bekam neben anderen Orten Vilshofen, Hilgartsberg, Hengersberg, Natternberg und Landau. Herzog Wilhelm III. von München erloste u.a. Kelheim, Dietfurt, Eschlkam, Furth, Kötzting, Cham und Deggendorf. „Das ander viertail, Straubing, die stat mit der vesten daselbs mit maut und kasten, Glayt, Vyscherey, Wysmad, Lehenschafft und mit dem lantgerichte daselbs und allen sein zugehoren“ sowie dazu Mitterfels, Bogen, Haidau, der Herzogshof und die Münze zu Regensburg gingen an Herzog Ernst I. von München.

Der „Tailzedl“ vom 9. Juli 1429 hielt das Ergebnis fest: „Nota wie man ainen tail an dem Nyderlannd in Beyrn in vier tail gemacht hat“. Die territoriale Zersplitterung Bayerns hatte damit ihren Höhepunkt erreicht – und eine ganz besondere Epoche in der (nieder)bayerischen Geschichte war endgültig zu Ende.

Literaturhinweis:

Kurz und bündig informiert Dorit-Maria Krenn/Joachim Wild, „fürste in der ferne“. Das Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland 1353-1425, Augsburg 2003 (Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur 28); ausführlicher über den niederbayerischen Landesteil Markus Retzer, Die Verwaltung des Herzogtums Niederbayern-Straubing-Holland, Regensburg 2020.

Dr. Dorit-Maria Krenn

Lesung in der Artothek Niederbayern

Ende November hat die Artothek Niederbayern eröffnet. Dort wird die Kunstsammlung des Bezirks Niederbayern aufbewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kunstwerke verschiedener Gattungen (Malerei, Skulptur, Grafik) können hier kostenfrei ausgeliehen werden. Darüber hinaus gibt es regelmäßig Veranstaltungen. Etwa am Freitag den 10. Januar 2025 um 18:30 Uhr: Dieter Lohr stellt seinen Roman „Ohne Titel. Aquarell auf Karton. Unsigniert“ zusammen mit seiner Regensburger Schriftstellerkollegin Angela Kreuz in einer szenischen Lesung vor.

Dieter Lohr ist Schriftsteller, Hörspielautor, Hörbuch-Verleger und Dozent für Medienwissenschaft sowie Deutsch als Fremdsprache. Er studierte Neuere Deutsche Literatur, Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität Konstanz und jobbte während seines Studiums unter anderem als Journalist, Reiseführer und seit seinem Zivildienst etliche Semesterferien lang immer mal wieder in der Psychiatrie. Seine erste Buchpublikation, die Reiseerzählung „Der Chinesische Sommer“ erschien 1999, es folgten drei Erzählbände und zwei Romane. Dieter Lohr erhielt für sein schriftstellerisches Schaffen zahlreiche Preise und Stipendien. Er lebt, schreibt und arbeitet in Regensburg.

Sein Roman handelt vom Leben des Künstlers Alfred Seidl (1893-1960), der in den 1930er Jahre in der Psychatrie der Regensburger Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll untergebracht war. Sein Bruder Florian (1893-1972), ein gefeierter Nazi-Schriftsteller, rettet ihn schließlich trotz seiner „rassenhygienischen“ Gesinnung gegen Ende des „Dritten Reichs“ in letzter Minute vor dem Abtransport in eine „Tötungsanstalt“. Der Roman besteht zum Teil aus Zitaten und Textpassagen von Künstlern, Ärzten, Theologen, Politikern und Schriftstellern, aus teils fiktiven, teils realen Briefen und Tagebucheinträgen. Auch Alfreds innere Stimme − „Vincent“ − lenkt das Geschehen. Richtig sicher kann man sich nie sein, was real, was erfunden ist. So, wie man auch bei einem Kunstwerk nur dann genau weiß, ob es echt ist oder nicht, wenn man es selbst geschaffen hat. Oder gefälscht. Und selbst dann nicht immer.

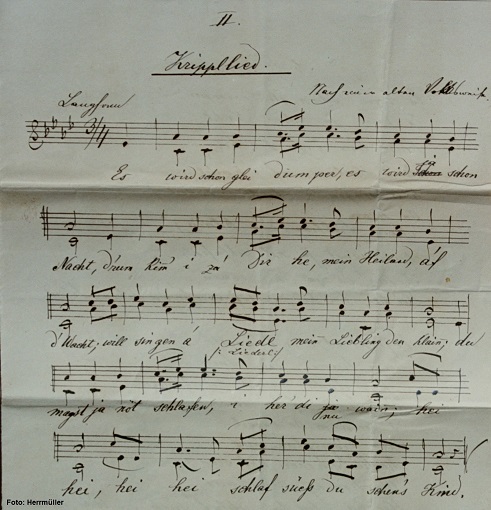

„Es wird scho gleih dumper“ – Wie macht man aus einem Marienlied ein Weihnachtslied?

Das Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“ ist eines der beliebtesten Weihnachtslieder. Dabei ist das Lied gar nicht so alt. Den Text hat, wie der österreichische Heimatforscher Alfred Herrmüller vor kurzem herausgefunden hat, der katholische Pfarrer Anton Reidinger (1839-1912) vor genau 140 Jahren, im Jahr 1884 verfasst. Was die Musik angeht, hat er auf ein altes Kirchenlied zurückgegriffen. Dass man einem Lied einen neuen Text verpasst, ist eine gängige Praxis. Das gleiche ist zum Beispiel bei „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Zu Bethlehem geboren“ passiert. „Es wird scho glei dumpa“ ist für Aufführungen des traditionellen Krippenspiels im Salzburger Land gedacht, um dessen Wiederbelebung sich Reidinger bemüht hat.

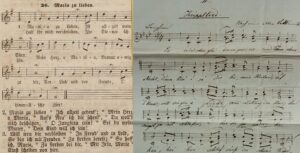

Die Melodie, die er verwendet, ist die des schlichten Marienlieds „Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn“, das erstmals Mitte des 18. Jahrhunderts in Gesangbüchern erscheint. Das Lied ist für den Gemeindegesang extra leicht und schlicht gesetzt. Und das hat auch seinen Sinn, denn in diesem Lied geht es nicht so sehr um die Melodie, sondern um den Text: Die Melodie spielt hier nicht die Hauptrolle, sondern der Lobpreis Mariens. Wie man am Notenbeispiel ganz leicht erkennen kann, ändert Reidinger nichts an dem harmonischen Fundament, das sich auf die erste und die fünfte Stufe beschränkt. Aber er verändert die Melodie, denn aus dem Kirchenlied, bei dem der Subtext, die Marienverehrung, im Zentrum steht, muss ja ein volkstümliches Wiegenlied bzw. Hirtenlied werden, bei dem anders als beim Marienlied die Melodie und nicht so sehr der Text eine wichtigere Rolle spielt.

Im Marienlied bildet das Wort „allzeit“ bzw. „Diener“ auf dem Spitzenton d‘‘ den Höhepunkt des ersten Verses. Die Schlüsselworte „Maria“, „lieben“, „allzeit“ und „Sinn“ stehen immer am Taktanfang und auch das hat seinen Sinn, denn im Dreivierteltakt ist, was das Metrum angeht, der erst Schlag der gewichtigste. Die Symmetrie des Marienlieds aber opfert Reidinger – zurecht, denn sein Text ist profaner, nicht schlicht, sondern, zumindest am Anfang, simpel. Also muss die Melodie reizvoller werden. Und deswegen führt Reidinger zum Beispiel gleich in Takt zwei einen punktierten Terzsprung ein. Warum? Im Marienlied ist beim Schlüsselwort „lieben“ keine melodisch auffallende Verzierung angebracht, die den Text stört. Im Wiegenlied der Hirten hingegen fällt das Schlüsselwort weg und eine Repetition wie im Original wäre einfach langweilig, weil der Subtext fehlt. In Reidingers Vorlage kommen Intervallsprünge (bis auf den Quartsprung zu Anfang und den absteigenden Terzgang in Takt drei) erst im bewegteren Mittelteil vor. Im Marienlied ist das ein sanftes Stilmittel, um wenigstens einen kleinen Kontrast zur Schlichtheit des Anfangsverses zu bilden. Dieser sanfte Kontrast fällt nun weg, weil Reidinger bereits den Anfangsvers melodisch bereichert hat und den Mittelteil ohne Änderungen übernimmt. Auch die Wiederkehr des Anfangs übernimmt er, fügt jedoch einen völlig neuen Schlussteil mit dem Text „hei, hei, hei, schlaf süß du schön’s Kind“ hinzu. Dass diese Coda nötig ist, liegt an Reidingers Änderung in Takt drei: Hier hat er statt der vom Spitzenton absteigenden Bewegung des Originals, der eine natürliche Schlusswirkung innewohnt, auf Zählzeit eins und zwei den Ton c‘‘ wiederholt, eine Konsequenz aus der Änderung im Takt davor, denn Reidinger hat das Potential des Spitzentons bereits in Takt zwei verschenkt und kann ihn aus dramaturgischen Gründen in Takt drei nicht noch einmal bringen. Weil also die natürliche Schlusswirkung des dritten Taktes nicht mehr funktioniert, hat sich Reidinger einen Schluss, mit aufgeregt hin- und herspringenden Quint- und Terzsprüngen, ausgedacht, die gar nicht zur mehr linearen Bewegungsweise des Lieds passen.

Hat Reidinger nun das Original verpfuscht? Nein, denn die Intention beider Lieder ist völlig unterschiedlich: Das Original ist ein in seiner Schlichtheit rührendes Marienlied, und Reidingers Bearbeitung ein leutseliges, etwas aufgezäumtes Wiegenlied für ein Krippenspiel. Dieser kleine Beitrag soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch gar nicht das zu Recht beliebte Weihnachtslied vermiesen, sondern nur darauf hinweisen, wie schwer es doch ist, für eine Melodie einen anderen Text zu finden, denn Text und Melodie sind enger verbunden als man meint.

Foto: Alfred Herrmüller

Christoph Goldstein

Gerhard Michel – Maler seit 101 Jahren. Teil 2 Nachkriegsjahre

Kulturheimat: Sie haben dann direkt nach dem Krieg in der Nord- und Ostsee Minen geräumt.

Michel: Wir wurden mit pinkfarbenem Bestatzungsgeld dafür bezahlt. Ich habe damals 3200 Mark bekommen. Man konnte aber nicht viel damit anfangen. Unsere Boote mussten wir dann in Swinemünde an die Russen übergeben. Eine englische Fregatte war dabei, die gewartet hat, bis der letzte Mann von den Russen freigelassen wurde. Aber das war ein Problem, weil die Russen mit unseren Booten nicht umgehen konnten. Sie haben dann noch im Hafen zwei Boote kaputtgefahren und wollten den Kommandanten die Schuld geben und sie verhaften. Die Engländer aber haben darauf bestanden, dass auch der letzte Mann von Bord ging.

Kulturheimat: Und nun?

Michel: Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit mit meiner Familie in Verbindung zu treten. Ich wusste, dass die Deutschen vertrieben worden sind, aber ich hatte keine Ahnung wo meine Familie war. Ich bin dann von einer Kieler Familie aufgenommen worden. Und dann habe ich halt gewartet. Meine damalige Verlobte hatte eine Bekannte in Dillingen und ich habe dann an den Bürgermeister geschrieben, ob die Familie dort gemeldet sei und habe ich im Januar 1946 die Mitteilung bekommen, die Familie sei dort. Dann habe ich mein gastliches Haus in Kiel verlassen und bin nach Dillingen gegangen. In Dillingen habe ich mich an der Philosophisch-theologischen Hochschule eingeschrieben, aber da hat mir wieder das Latein gefehlt. Eines Tages kam einmal einer meiner Mitstudenten und sagte: „Du, beim Finanzamt stellen sie Leute ein. Voraussetzung Abitur für den gehobenen Dienst. Gehen wir mal rüber!“ Und dann sind wir da rübergegangen und haben uns beim Amtsvorsteher vorgestellt. Einige Tage später habe ich einen Brief bekommen, von der Oberfinanzdirektion in München, ich soll mich dort vorstellen. Typisch für die Finanzverwaltung war der Satz: „Fahrtkosten können nicht erstattet werden.“ Ja dann habe ich mich dort bei dem Finanzpräsidenten vorgestellt, Dr. Maier hieß er, und bin dann in Dillingen eingestellt worden. Aber leider hatte Dillingen für meine Gesundheit Nachteile: Da war der Flussnebel der Donau, es gab Föhn und keinen Wald. Und ich hatte mir offensichtlich eine Infektion in Norwegen zugezogen und malariaähnliche Anfälle. Mein Hausarzt hat dann gesagt, „Sie werden nie gesund hier, Sie müssen weg. Viel Wald, kein Flussnebel, kein Föhn.“ „Ja wohin?“, sagte ich. „Für Sie wäre das einzig mögliche der Bayerische Wald.“ Da habe ich gesagt: „Der Bayerische Wald? Ja wo ist der?“ Den habe ich dann auf der Landkarte gesucht. So bin ich also mit dem ärztlichen Zeugnis und meinem Versetzungsgesuch nach München gefahren und bin dort von dem Personalreferenten ungnädigst empfangen worden: „Kaum in die Verwaltung eingetreten, schon versetzt werden wollen.“ Und so weiter. Dann schob ich ihm also das ärztliche Zeugnis und mein Versetzungsgesuch hin und dann las er Bayerischer Wald, wo man damals keinen Menschen hingebracht hat. Und auf einmal rief er ganz begeistert: „Herr Michel, nehmen Sie Platz! Wo wollen Sie hin?“ Damals hatte der Bayerische Wald fünf Ämter: Kötzting, Viechtach, Zwiesel, Schönberg, Freyung. Ich hatte mir vorher von einem Bekannten eine Ansichtskarte von Freyung schicken lassen. Die war so trostlos, dass ich gesagt habe, nach Freyung gehe ich auf gar keinen Fall. Daraufhin hat eine Buchhalterin in Dillingen gesagt, ich solle unbedingt nach Schönberg gehen, da sei ein ganz netter Amtsvorsteher. Schönberg war das einzige Amt wo keine Bahnverbindung war. Und als es dann hieß, „Sie dürfen sich aussuchen, wo Sie hinwollen“, dann habe ich gesagt: „Nach Schönberg!“ Der Personalreferent hat seine Sekretärin angeguckt und gesagt: „Der ist verrückt.“ Und so bin ich im Januar 1950 nach Schönberg gekommen. Es war eine derartig herzliche Sache hier. Alle waren fürchterlich nett und entgegenkommend zu mir. Ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt und habe mir gesagt, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich mein Leben verbringen. Nach 25 Jahren hatten wir einmal eine Zusammenkunft der alten Schönberger Finanzbeamten. Ich habe erzählt, wie nett sie alle damals zu mir waren, aber dann hat eine langjährige Mitarbeiterin gesagt: „Es war so: Der Chef hat uns einen Tag bevor Sie gekommen sind zusammengeholt und gesagt: „Also wir kriegen jetzt einen Neuen, der ist schwerkrank. Seid recht nett zu ihm, denn der lebt nicht mehr lange.“ Und jetzt habe ich sie alle überlebt. – In Schönberg habe ich also meine Laufbahn als Finanzbeamter begonnen. 1969 habe ich mich als Vorsteher nach Viechtach beworben, habe das Amt Viechtach auch bekommen, das 1980 bei der Gebietsreform aufgelöst und als Außenstelle neu errichtet wurde. Im selben Jahr bin ich in Grafenau Vorsteher geworden. Und dort war ich dann noch sieben Jahre bis zu meiner Pension.

Kulturheimat: Und die Malerei?

Michel: Nun die Malerei hat mich mein ganzes Leben begleitet. Während des Kriegs hat einer meiner Kameraden Aquarellfarben geerbt und die hat er mir gegeben und so habe ich schon in Norwegen angefangen zu malen. Ich muss sagen, ich habe seitdem nicht viel dazugelernt. – Ich habe damals auch schon einigermaßen gemalt. Und auch als ich in Dillingen war, habe ich gemalt. Dann war ein bisschen eine Pause drin, wegen der Anstellungsprüfung bei der Finanzverwaltung, aber danach, wie ich nach Schönberg versetzt wurde, habe ich sofort begonnen, die Landschaft zu malen, die mich sehr an die Heimat erinnert hat. Zuerst habe ich so für mich gearbeitet und allmählich bekam ich Verbindungen mit anderen Malern und bin 1954 zum Berufsverband bildender Künstler nach Regensburg gefahren. Da waren noch strenge Bräuche. Ich musste 30 Arbeiten vorlegen, damit ich aufgenommen wurde. Und so bin ich seit 1954 im Bayerischen Wald auf den Ausstellungen vertreten.

Die Artothek Niederbayern wird eröffnet!

In der Artothek wird die Kunstsammlung des Bezirks Niederbayern aufbewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kunstwerke verschiedener Gattungen (Malerei, Skulptur, Grafik) können hier ausgeliehen werden. Im Bestand befinden sich derzeit um die 260 Kunstwerke aus den 50er Jahren bis heute von ca. 125 Künstlerinnen und Künstlern. Der Bezirk kauft außerdem laufend weitere Arbeiten hiesiger Künstler an, die fortan von einer wechselnden Jury ausgewählt werden. Die Leihfrist für (maximal 3) Kunstwerke beträgt 6 Monate. Die Ausleihe kann an Bürger Niederbayerns (und – auf Anfrage – angrenzender Bezirke) erfolgen. Und ganz wichtig: Die Leihe ist kostenfrei!

Der Bezirk arbeitet in Sachen Artothek mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, beispielsweise mit der Dr. Franz- und Astrid-Ritterstiftung, die für den Bestand der Artothek ca. 40 Arbeiten beisteuert (und heuer ihr 20-jähriges Jubiläum feiert). In Zukunft sollen Ausstellungen, Workshops, Künstlergespräche- und Feste, Lesungen und musikalische Events die Artothek als einen lebendigen und möglichst barrierefreien Kulturort des Bezirks Niederbayern manifestieren. Dafür soll mit der Bezirksklinik Mainkofen (Fachbereich Kunsttherapie), angrenzenden Gemeinden und Künstlerinitiativen, Kunstvereinen, Museen usw. zusammengearbeitet werden.Für Bau- und Ausstattungskosten war eine Summe in Höhe von 1,180 Mio. Euro veranschlagt worden. Der Kostenrahmen konnte eingehalten werden.

Karl Reidel, Skulptur, „Bar“

Am 23. November wird es von 13 bis 17 Uhr einen Tag der Offenen Tür geben! Alle interessierten Bürger und Bürgerinnen sind herzlich eingeladen, die Artothek zu besichtigen, sich durch den Bestand führen zu lassen und bei einem Glas Punsch und netter Musik inspirierende Gespräche über die Kunst Niederbayerns zu führen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.artothek-niederbayern.de

Anette Röhr

Klimawandel in Niederbayern (5) Erneuerbare Energien

Die kleine Ortschaft Schatzhofen in der Gemeinde Furth bei Landshut war in den frühen 1980er Jahren eine Hochburg von Solarpionieren, Tüftlern und mutigen Einzelkämpfern auf Lokalebene – ausgelöst durch die „Schatzhofener Solartage“. Und seit 2005 war der Regierungsbezirk Niederbayern auch führend beim großflächigen Ausbau von Solarfeldern. Der größte Vorteil des ländlichen Raumes für eine erfolgreiche Energiewende sind seine verfügbaren Flächen. Denn die Photovoltaik-Felder brauchen mehr Platz als konventionelle Kraftwerke. Allerdings haben wir vergessen, dass bis ins 19. Jahrhundert ein Drittel aller landwirtschaftlichen Flächen für den Haferanbau zur Fütterung der Pferde benötigt wurde. Heute genügen rein rechnerisch für den nötigen Strom ganze zwei bis vier Prozent! Doch noch immer wird vom „Zupflastern“, „Verspargeln“ und der „Verschandelung“ von gewohnten Kulturlandschaften gesprochen – während der Verlust von heimatlichen Landschaften durch neue Verkehrswege, Bau-, Industrie- und Gewerbegebiete fast stillschweigend hingenommen wird. Wo liegt die Lösung? Obwohl zu allererst unser Stromverbrauch drastisch sinken müsste, wird das nicht eintreten. Denn die zunehmende Elektromobilität und der verstärkte Einsatz von Wärmepumpen treibt den Stromverbrauch eher noch in die Höhe. deswegen sollten wir die vorhandenen Dach- und Fassaden-Flächen besser nutzen sowie interkommunal und dezentrale regionale Stromnetze aufbauen. Wie das funktionieren kann, hat die Gemeinde Furth vorgemacht. Jedes Solarfeld kann auch ein Biotop sein. Dies lässt Andreas Engl aus Bodenkirchen auch wissenschaftlich untersuchen. Das allerneueste Zauberwort heißt AGRIVOLTAIK. Auch hier gibt es neben Forschungsanlagen der Fraunhofer Gesellschaft einen Pionier aus der Hallertau: Josef Wimmer baut unter einem 1 ha großen Dach aus PV-Modulen Hopfen an, der so weniger vom Hagelschlag bedroht und vor stärkeren Trockenheiten geschützt ist. Er hat auch errechnet: Wenn alle niederbayerischen Hopfengärten der Hallertau so überdacht wären, könnte man rein rechnerisch das zuletzt abgeschaltete Atomkraftwerk Isar 2 komplett ersetzen.

Helmut Wartner

Fotos: Klaus Leidorf und Helmut Wartner

Gerhard Michel – Maler seit 101 Jahren. Teil 1 Kindheit, Jugend und die hohe See

Gerhard Michel ist einer der erstaunlichsten Menschen die in Niederbayern leben. Im Gespräch kommt es einem vor, als wäre er gerade einmal 80 Jahre alt, so frisch, fröhlich und oft spitzbübisch plaudert er über seine Berufung die Malerei, über sein Leben und längst vergangene Zeiten. Gleichzeitig ist das gesamte Gespräch von einer ruhigen Gelassenheit geprägt, die man wohl, im positivsten Sinne, Altersweisheit nennt. Wir haben Gerhard Michl im August 2024 in seinem Haus in Schönberg getroffen, dem man, kaum überschreitet man die Schwelle, sofort ansieht, dass es das Haus eines Malers ist, denn es gibt fast keine Wand, die nicht ein Bild zieren würde. Im ersten Teil unseres Gesprächs stehen Michels Kindheit und Jugend sowie seine Jahre bei der Marine im Zentrum.

Kulturheimat: Lieber Herr Michel, es freut uns ungemein, dass wir Sie heute hier in Ihrem wunderbaren Haus besuchen dürfen. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihrer Kindheit und Jugend. Wie war es in den 1920er und 1930er Jahren aufzuwachsen?

Michel: Ich bin 1923 in Aussig an der Elbe in Nordböhmen geboren. Mein Vater war Baumeister, hatte ein eigenes Baugeschäft gehabt und die beiden Brüder meines Vaters haben die Schreinerei der Großeltern betrieben. Der Großvater, der die Schreinerei begründet hatte, stammte aus dem böhmischen Niederland. Er ist nach Aussig gezogen und hatte dann dort eine Schreinerei mit vielen Gesellen. In seiner Jugend war er viel unterwegs. Bis nach Rumänien ist er damals gekommen. Er hat künstlerische Einlegearbeiten gemacht und wie dann die chemische Fabrik in Aussig gebaut wurde, hat er die Vertäfelung mein Großvater gemacht. Also es ist ein künstlerischer Zug in der Familie gewesen. Der älteste Bruder meines Vaters, der Onkel Franz, der Schreinermeister war, war nebenbei Hobbymaler und er hat unwahrscheinlich viel im böhmischen Mittelgebirge gemalt und da durfte ich als Kind bereits, ich war sehr oft bei ihm, weil er mein Patenonkel war, fest in die Farbe greifen. Und von da an ging es eigentlich los mit der Malerei. Mein Onkel malte das böhmische Mittelgebirge und ich war fasziniert von der Elbe und ihren Schiffen. Das war, ich weiß auch nicht, vielleicht der Jugenddrang zum Wasser. Ich hatte in der Jugend meine Ferien in der Schwimmschule an der Elbe verbracht und dort auch ein Faltboot. Nach der Volksschule habe ich die deutsche Staatsrealschule besucht, nicht zu vergleichen mit der heutigen Realschule, eher mit einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Das führte in sieben Jahren bereits zur Hochschulreife. Und als ich in der fünften Klasse war, kam ja schon der Anschluss Österreichs.

Kulturheimat: Wie war das Verhältnis zu den Tschechen?

Aussig hatte damals 60, 70.000 Einwohner, davon etwa fünf Prozent Tschechen. Das war bis in die 1930er Jahre kein Problem. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da Spannungen gab. Das Problem war, dass die Tschechen unter ihrem Präsidenten Masaryk [Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937)] alles tschechisieren wollten und von deutschen Kolonisten gesprochen haben, dabei waren die Mehrheit in der Tschecheslowakei Deutsche. Und dann kam 1933 Hitler in Deutschland an die Macht. Die nationalen Sudetendeutschen waren schon früh bei Hitler und haben versucht ihn als Schutzmacht zu gewinnen, aber er hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Er hat gesagt: „Ihr müsst euch mit den Tschechen vertragen!“ Noch dazu hatten die Tschechen damals eine sehr starke Grenzbefestigung gegen Deutschland aufgebaut, aber nicht zu Österreich hin. Dann kam 1938 der Anschluss Österreichs und auf einmal hat sich Hitler plötzlich für die sudetendeutsche Frage interessiert. 1938 beim Münchner Abkommen saßen die Beteiligten gar nicht mit am Verhandlungstisch. Da waren Frankreich, England, Deutschland, Italien – aber es waren weder Tschechen, noch Sudeten dabei. Die deutschen Truppen, die einmarschiert sind, haben sich gewundert, dass deutsch gesprochen wurde. Die hatten keine Ahnung, wie die politischen und ethnischen Verhältnisse eigentlich waren. Ja und zunächst war da eine Rieseneuphorie. Aber nach vier Monaten bereits, als die Verwaltung nur mit Reichsdeutschen besetzt, wurde folgte die große Enttäuschung. Die Schule auf die ich ging, wurde damals in eine deutsche Oberschule umgewandelt – ohne Latein. Natürlich haben wir uns gefreut, dass wir kein Latein lernen mussten, aber später war das mein großes Handicap, weil für alle Berufe, die ich gern ergriffen hätte ein Latinum vorausgesetzt war.

Kulturheimat: Welche Berufen waren das?

Michel: Ja, Historiker oder Kunsthistoriker.

Kulturheimat: Wie ging es dann weiter?

Michel: Meine Liebe war ja immer schon das Wasser und außerdem war ich ein guter Wintersportler und ich war auch beim deutschen Wintersportverein. Der Verein hatte im Erzgebirge eine Skihütte und dort lag ein Magazin aus, in dem das Schiff Typ A1 abgebildet war. Das war der Typ, den die deutshce Kriegsmarine gebaut hat. Das sogenannte Westentaschenschlachtschiff. Die Deutschen hatten ja nach dem Versailler Vertrag einen kleinen Teil ihrer Flotte behalten, durften aber die Washington-Klasse von 10.000 Tonnen nicht überschreiten. Aber sie haben es trotzdem geschafft, einen Kreuzer mit einer sehr großen Reichweite zu konstruieren. Und eines dieser Schiffe, mit dem Namen Lützow, war in diesem Magazin abgebildet und das hat mich derart begeistert und ich dachte mir, wenn ich zur See fahren könnte, ich würde so gerne auf so einem Schiff fahren. Und das hat sich dann nachher tatsächlich bewahrheitet. 1942 wurden wir sofort eingezogen und ich habe mich freiwillig zur Kriegsmarine gemeldet und bin dann bei der Marine gelandet, und zwar bei den Minenräum- und Suchverbänden. Vier Jahre bin ich dann zur See gefahren: Zwei Jahre Norwegen, ein halbes Jahr Ostsee. Mein erstes Bordkommando hatte ich danach im englischen Kanal auf einem Sperrbrecher [Minensuchboot]. Nach der Kapitulation haben die Engländer gesagt, wir brauchen die deutschen Mienenräumboote, die kennen ihre eigenen Sperren ja am besten und so habe ich mir die Gefangenschaft erspart.