Kultur vor dem Fenster

Fenster gewähren uns den Kontakt zur Außenwelt: Sie sorgen für die Zufuhr von Licht und Frischluft, informieren mit der Sicht nach draußen über ankommende Besucher und ermöglichen den Blick ins Grüne. Umgekehrt gelten fensterlose Räume als Orte der Isolierung, bisweilen sogar der Folter. Beim Fensterln wiederum nutzt ein junger Mann besagtes Fenster, um seiner Angebeteten heimlich einen Besuch abzustatten. Anstatt der Haustür nimmt er lieber den direkten Weg zu seinem „Maderl“ – er „fensterlt“, um der Entdeckung durch die Mitbewohner zu entgehen.

Heute, in Zeiten der Corona-Pandemie, nutzen viele Menschen virtuelle Fenster. Nicht umsonst heißt eine ursprünglich von der Firma Microsoft entwickelte Benutzeroberfläche „Windows“, die für viele ein Fenster in die digitale Welt ist. Auch zahlreiche Künstler und Kulturschaffende haben nach der Schließung von Theatern, Museen und Konzertsälen schnell reagiert und kulturelle Angebote geschaffen, die im Internet verfügbar sind und eifrig genutzt werden. Doch nach Wochen der Abschottung sehnen wir uns trotz aller Online-Angebote nach persönlichen Begegnungen. Eigentlich wollen wir endlich das Fenster zur analogen Welt wieder öffnen.

Dem kommt eine charmante Kultur-Aktion entgegen, die dem Wunsch nach Live-Auftritten entspricht und dabei die für Künstler so notwendige Interaktion mit dem Publikum ermöglicht. Unter dem Titel „Kultur vor dem Fenster“ bieten die Städte Fürth, Landshut und Nürnberg, sowie demnächst auch Erlangen, auf Initiative des freischaffenden Künstlers Marc Vogel und der Webentwicklerin und Musikerin Katja Lachmann eine Plattform für Künstler an. Diese können von Privatpersonen, Hausgemeinschaften oder Institutionen für einen Auftritt vor deren Fenster gebucht werden. So werden Kulturschaffende unterstützt, die derzeit hohe Verdienstausfälle haben, und Kulturliebhaber kommen in den Genuss einer exklusiven Vorstellung. Ein paar Spielregeln gilt es dabei zu beachten: Das Angebot ist den Künstlern vor Ort vorbehalten und die Auftritte finden im Stadtgebiet auf privatem Grund und im Freien statt. Das Publikum wahrt den gebotenen Abstand und hört auf Balkonen, am Fenster oder auf der Terrasse zu. Die Künstlergruppe darf aus maximal drei Personen bestehen – also alles ganz Corona-konform. So wird das Fenster zum verbindenden Element zwischen drinnen und draußen, zwischen Alltag und Kunst, zwischen Vortrag und Freude. Kultur vor dem Fenster gibt es bereits in Fürth, Landshut und Nürnberg.

https://www.kultur-vor-dem-fenster.de

VK

Foto: Stephan Rebel, Bearbeitung: Katja Lachmann

In letzter Minute – 75 Jahre Freiheitsaktion Bayern

Ende April 1945 war endgültig klar: Der Krieg war verloren. Wehrmacht und SS mussten aus Regensburg fliehen, die Stadt wurde kampflos übergeben. Die Amerikaner überquerten die Donau.

Trotzdem gab es einige verblendete Nationalsozialisten der SS und der Wehrmacht, die bis zum Letzten weiterkämpfen wollten. München, wo mit dem Hitlerputsch alles begonnen hatte, sollte um jeden Preis gehalten werden.

Laut Hitlers „Nerobefehl“ musste alles zerstört werden, was dem Feind irgendwie nützlich sein könnte: Brücken, Straßen, Industrieanlagen etc. Damit wandte er sich nicht nur gegen die feindlichen Armeen, sondern vor allem gegen das eigene Volk. Aber bis auf die treuesten Nationalsozialisten wollten wenige die Heimat in einem Inferno untergehen lassen. Es regte sich Widerstand. In den letzten Kriegsjahren, und auch schon davor, hatten sich in ganz Bayern vereinzelt Widerstandsgrüppchen gebildet, die teilweise untereinander vernetzt waren und mit dem US-Geheimdienst in Verbindung standen.

Die Gruppe der „Freiheitsaktion Bayern“ besetzte in der Nacht vom 27. auf den 28. April das Münchner Rathaus und mehrere Radiostationen mit überregionaler Reichweite rund um München. Der Geheimdienst hatte ihnen mitgeteilt, die Front sei nun nah genug und die Zeit reif für einen Aufstand.

„Achtung, Achtung! Sie hören den Sender der Freiheitsaktion Bayern. Das Stichwort ‚Fasanenjagd‘ ist durchgegeben. Beseitigt die Funktionäre der Nationalsozialistischen Partei. Die FAB hat heute Nacht die Regierungsgewalt erstritten.“

Mit diesen Worten wandte sich die Gruppe, am 28. April frühmorgens an die Bevölkerung. Als Fasane bezeichnete man spöttisch NS-Funktionäre mit ihren, goldbetressten und mit Orden besetzten, braunen Parteiuniformen. Ein kleiner Teil der Rundfunkansprache ist erhalten, mitgeschnitten durch die BBC, die sämtliche feindliche Radioübertragungen abhörte und einige mitschnitt: https://www.br.de/import/audiovideo/sendung-freiheitsaktion-bayern-100.html

Das Ziel der FAB war es, die Machthaber abzusetzen, sinnloses Blutvergießen zu vermeiden und möglichst viele der bayerischen Städte kampflos zu übergeben. Über 1000 Menschen folgten dem Aufruf und besetzten Rathäuser und Landratsämter.

Aber bereits gegen Mittag verstummten die Durchsagen der FAB. SS und Wehrmacht schlugen zurück und verfolgten die Aufständischen. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Fast überall, wo die Menschen sich gegen die Machthaber auflehnten, wurden Menschen hingerichtet; insgesamt 57.

Der Aufstand scheiterte daran, dass die Gruppen zu schlecht ausgerüstet waren, untereinander zu wenig vernetzt waren und viele Menschen sich nicht trauten sich dem Umsturz anzuschließen. So war es auch in Niederbayern: In Landshut beispielsweise gab es zwei voneinander völlig unabhängige Umsturzversuche. Mitglieder der Polizei, die spontan den Rundfunkansprachen folgten und einige Landshuter Bürger um Franz Seiff, deren Ziel es war, das Zentrum einzunehmen und die Brücken vor der Sprengung zu bewahren. Schließlich sollte Franz Seiff den Amerikanern mit einem Motorrad entgegen fahren und Verhandlungen aufnehmen. Aber kurz bevor er in die Innenstadt aufbrach, trug er seiner Frau auf, blau-weiße Flaggen auf dem Dach ihres Hauses in Schweinbach nahe Landshut zu hissen. Kurz nach dem er weg war, bemerkte jemand die Flaggen, meldete den Vorfall und der Aufstand war vorbei ehe er begonnen hatte. Franz Seiff wurde festgenommen. Er konnte fliehen, wurde wieder gefasst und auf Befehl des Gauleiters an einem Baum am alten Viehmarkt erhängt. Zwei Tage später wehte eine weiße Fahne am Turm von St. Martin. Landshut wurde kampflos übergeben. Die SS und Wehrmacht waren da schon längst weiter nach Süden geflohen.

An Franz Seiff erinnert ein animierter Kurzfilm, der ab 29. April unter https://franz-seiff.de/ zu sehen ist. Erzähler ist der Schauspieler Jochen Decker.

CG

Foto: Stadtarchiv Simbach am Inn

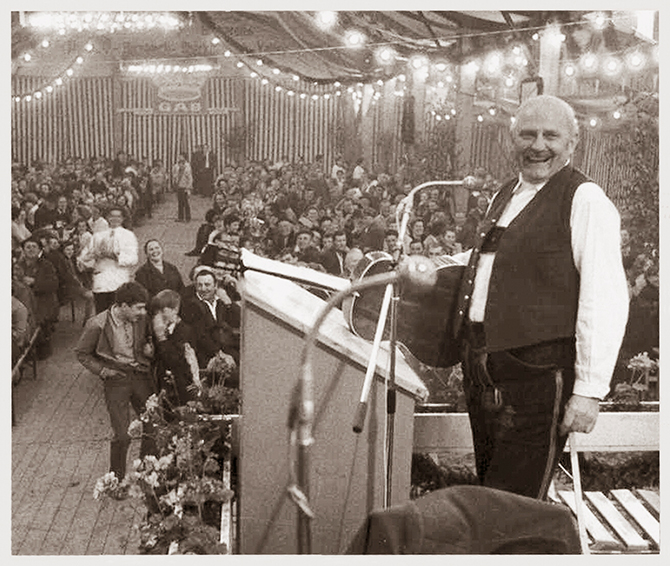

Gstanzl

Als „Gstanzl“ bezeichnet man hierzulande ein vierzeiliges, spontan gereimtes, pointiertes Spottlied im Dreivierteltakt. Diese Volksliedgattung erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Gstanzln erklingen traditionsgemäß bei Hochzeiten, spontan im Wirtshaus oder bei geselligen Anlässen und seit einigen Jahrzehnten auch bei eigens organisierten „Gstanzlsängertreffen“ in Bierzelten und Veranstaltungshallen. Gstanzl-Melodie-Varianten gibt es ähnlich viele wie Gstanzlsänger.

Populär geworden ist das Gstanzlsingen durch den Roider Jackl (1906–1975). Der im niederbayerischen Weihmichl geborene Bauernsohn und spätere Forstbedienstete ließ mit seinen Gstanzln 1931 beim Ersten Niederbayerischen Preissingen in Landshut aufhorchen. In den Nachkriegsjahrzehnten professionalisierte er seine Volksgesangskunst. Regelmäßig war er Gast in Sendungen des Bayerischen Rundfunks und Fernsehens. Weil Roider als Erster landes-, bundes- und weltpolitische Ereignisse aufs Korn nahm, stilisierten ihn die Medien zur „kritischen bayerischen Institution“. Er wurde zum Vorbild für viele Sänger. Dennoch blieben seine Gstanzl-Kunst und sein Bekanntheitsgrad bisher unerreicht.

Aber wann, wo und wie ist die Volksliedgattung des Gstanzls überhaupt entstanden? Wer war der erste Gstanzlsänger? Solche und ähnliche Fragen werden oft gestellt, so als ob es über jedes kulturelle Phänomen verlässliche Aufzeichnungen gäbe. Fehlanzeige. Man weiß auch nicht, welcher Mensch das erste Feuer entfacht oder das erste Wildschwein erlegt hat. Wie sollte man auch? Exakte Quellen zur Kulturgeschichte fließen spärlich. Insbesondere die so genannte Volkskultur interessierte lange Zeit niemanden. Ganz im Gegensatz zur Herrschaftsgeschichte, die stets daran erinnern sollte, welche großen Herrscher wann wo welche Kriege führen ließen oder welcher Fürstensohn welche Königstochter ehelichen musste.

Was man über das Gstanzl weiß: Es taucht um 1700 im deutschen Sprachgebiet auf, und zwar in Verbindung mit dem Landlertanz. Gstanzln gehorchten also dem Dreiertakt auf dem Tanzboden. Erste Erwähnungen finden sich in obrigkeitlichen Verboten, aber auch nur weil man glaubte, die vermeintlich fehlende Moral des einfachen Volkes zügeln zu müssen. Hier ist u. a. die Rede von „Schnitterhüpfln“ und „Saugsangln“. So wendet sich 1775 auch der Salzburger Erzbischof Hieronymus Graf von Colloredo in einem Generalmandat höchstpersönlich gegen das Absingen unkeuscher Gstanzln.

Die Bezeichnung Gstanzl geht zurück auf das italienische „Stanza“ – eine Strophenform bestehend aus Versen mit einem Reimschema, die seit der Renaissance in Gebrauch war. Überhaupt dürften die Ursprünge des Gstanzls in der romanischen Tradition liegen, denn vierzeilige Tanzlieder wie die norditalienische „Villotta“ oder die spanische „Copla“ sind nachweislich älter als die deutschen.

Mit dem erwachenden Volksliedinteresse im 19. Jahrhundert geriet auch das Gstanzl als Kleinform des Volkslieds zunehmend in den Blick. Zahlreich sind die Vierzeilersammlungen mit Gstanzln, Schnaderhüpfln und Gsangln in den bayerischen Volksmusikarchiven. Aber warum sollte man solche nachsingen? Entgegen der traditionellen Volksliedpflege, die sich um die Wiederbelebung zumeist alten Liedguts bemüht, lebt das Gstanzl von seiner Aktualität. So war es bei Roider Jackl und der Biermösl-Blosn. So halten es die zahlreichen Gstanzlsänger bei ihren Auftritten landauf landab und der Daller Wastl beim Schleich-Fernsehen.

MS

Kleine Geschichte des Klopapiers

Klopapier ist im Moment ein Luxusprodukt, das kaum zu bekommen ist. Schreckliche Vorstellung, dass auf einmal nichts mehr da sein könnte, um sich den Allerwertesten abzuwischen. Das scheint eine Urangst der Deutschen zu sein; besonders jetzt, in Zeiten, in denen Corona wütet. Also fallen sie wie Heuschrecken über die Supermärkte her und lassen gähnend leere Regale zurück. Aber sind wir doch mal ehrlich: Deutschland war schon immer ein Land der Sauberfrauen und Saubermänner. Es ist kein Zufall, dass es bei uns die meisten Waschmaschinen, Staubsauger und Fußabstreifer pro Kopf gibt. „Pfui!“ und „bäh!“ sind, nach „Mama“ und „Papa“, die ersten Worte, die ein Kleinkind hört. Kein Wunder also, dass die Deutschen Klopapier hamstern.

Dabei spielte Klopapier bis weit ins 20. Jahrhundert in Deutschland keine Rolle. Wer hatte denn schon Klopapier, wenn es Zeitungspapier gab? Von fünflagig, extraflauschig und Popcornaroma gar nicht zu reden. Und früher, vor vielen tausend Jahren, als Papier noch gar nicht erfunden war, da nahmen die Menschen einfach Blätter. Deswegen heißt in Bayern die Pestwurz auch heute noch „Arschwurz“, weil deren Blätter so groß waren und sich deswegen vortrefflich als frühes Klopapier eigneten. Ganz oft mussten einfach Wasser und die linke Hand dafür herhalten. Das ist auch ein Grund, warum sich die Menschen bei uns mit der rechten und nicht mit der „unreinen“ linken Hand begrüßen.

Die Chinesen waren es, die das Papier erfunden haben; kurz danach auch das Klopapier. Das waren große quadratische Blätter, von denen man sich einfach kleine Streifen abgerissen hat. In Shanghai wurden davon im 14. Jahrhundert bereits 10 Millionen Packungen im Jahr hergestellt. Allein der kaiserliche Hof bestellte 730.000 Blatt. Das kaiserliche Klopapier war seidenweich und duftete verführerisch.

Von da bis zum Klopapier, das wir heute kennen, war es noch ein langer Weg. Erst nachdem im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen in die Städte zogen, die Kanalsysteme ausgebaut werden mussten und die Wasserspülung sich allmählich durchsetzte, da brauchte man eine Art Papier, relativ weich und saugfähig, das nicht andauernd die engen Rohre zu verstopfen drohte. Die Stunde des Klopapiers war gekommen. 1890 hatten die Amerikaner als erste die Idee, dass es doch viel einfacher wäre, das Klopapier auf Rollen zu wickeln. Kurz darauf wurde dort auch das flauschige Tissue-Papier erfunden. Das konnte man in Deutschland allerdings erst 1958 bekommen. Vorher musste man sich mit rauem Krepp-Papier begnügen. 1972 folgte dann das zweilagige und 1984 das dreilagige Klopapier.

Obwohl das Klopapier wie wir es kennen eine recht junge Erfindung ist, ist es nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Beizeiten wird es sogar gehamstert. Und nicht erst seit Corona um sich greift. Bereits während der Ölkrise 1973 wurde weltweit ums Klopapier gestritten und die Regale waren leer. Dass sich die Menschen ums Klopapier balgen, das hat sich die Netzkultur auf witzige Weise zu eigen gemacht: Bei der „Toilet Paper Cello Challange“ filmen sich klassische Musiker dabei, wie sie den „Schwan“ von Saint-Saëns auf dem Cello oder Kontrabass nicht mit Fingern, sondern mit Klopapierrollen spielen.

https://www.youtube.com/watch?v=atUhisn4Brk

CG

Foto: Mark Michaelis

CC BY-SA 2.0 de.

https://www.flickr.com/people/mmichaelis/

Virtuelles Kulturprogramm – digital durch die Krise

Normalerweise schätzen wir die direkte Begegnung: das Live-Erlebnis eines Konzertes, das Gespräch in der Pause, die Atmosphäre des Kinosaals, der von duftendem Popcorn erfüllt ist – oder einfach die Stille in einem Museum, die besondere Aura des Objektes. Derzeit ist es jedoch besonders ruhig. Das öffentliche Leben liegt brach. Museen sind geschlossen, Opernhäuser haben dicht gemacht und Konzerte werden abgesagt. Immer mehr Künstler und Einrichtungen suchen deshalb neue, alternative Wege zum Publikum.

Die Corona-Pandemie stellt auf nicht absehbare Zeit unser gewohntes Leben auf den Kopf. Wie man aus der Not eine Tugend macht, weiß der lateinische Kirchenvater Hieronymus: Er hat bereits um 400 v. Chr. einen Ratschlag für uns, der in Zeiten von Corona aktueller denn je ist: Im Schlechten noch etwas Gutes finden.

Mit virtuellen Kulturprogrammen wird Corona getrotzt und Langeweile durch ein neues, virtuelles Miteinander ersetzt. Bei Aktionen wie dem #WirBleibenZuhause-Festival werden Musik und Kultur frei Haus geliefert. Auch die sozialen Medien, wie Instagram, Twitter und Facebook, können angesichts der Krise ihre positiven Seiten zeigen. Es wird dabei nicht nur gesungen oder musiziert, auch Kultureinrichtungen wie Museen bieten virtuelle Führungen durch ihre Ausstellungen an: Unter dem Projekttitel „Museum 4.0“ ist es möglich, Museen und Ausstellungshäuser über neue, digitale Wege zu betreten.

Dabei geht es darum, Museen digital besuchen zu können, wenn sie geschlossen sind und wie digitale Medien genutzt werden können, um einen Museumsbesuch vielleicht noch attraktiver und interessanter zu gestalten. Das reicht von Virtual Reality-Angeboten, über Zeitzeugenberichte bis hin zur Präsentation der eigenen Sammlungsbestände oder über Multimediaguides, die auf das eigene Smartphone heruntergeladen werden können. Mit der App der Veste Oberhaus kann man den Spuren der Ritter und Fürstbischöfe folgen. Das Lenbachhaus in München, das Buchheim Museum in Bernried, die Bayerische Staatsbibliothek oder das Haus der Bayerischen Geschichte stellen Sammlungsobjekte, Zeitzeugenberichte oder Ausstellungen online zur Verfügung. Museen wie das Kunsthistorische Museum in Wien, das Rijksmuseum in Amsterdam, das National Museum of Natural History in Washington D.C. oder das Bode Museum in Berlin, um nur einige zu nennen, bieten virtuelle Rundgänge an. Die derzeit geschlossenen Museen bleiben somit jederzeit erlebbar. Aber letztlich handelt es sich hier „nur“ um digitale Angebote, die als Ergänzung zu betrachten sind. Sie sollen, im Sinne von „Museum 4.0“, Appetit machen, die Originale zu besuchen, wenn die Museen wieder geöffnet haben.

Eine Übersicht darüber, was in den bayerischen Museen zur Zeit digital geboten wird, gibt es im Bayerischen Museumsportal unter: https://blog.museumsperlen.de/kultur-digital/

Bei all diesem wunderbaren Angebot darf man aber nicht vergessen, die Kulturschaffenden zum Beispiel mit Spenden zu unterstützen, denn sie sind es, die unterschiedlichste Angebote frei Haus liefern und damit unseren Alltag bereichern. Die eigenen vier Wände sind in diesen Zeiten nicht mehr bloßer Lebens- und Arbeitsraum, sondern immer mehr Kulturraum.

Mit Sicherheit gibt es viele andere Museen oder Kultureinrichtungen, die ebenso kreative und digitale Angebote bieten. Haben Sie besondere Entdeckungen gemacht, dann teilen Sie diese mit uns. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge!

CD

Grafik: CG

Vom Spazierengehen in Zeiten von Corona

In diesen, ganz besonderen, Zeiten entdecken die Menschen wieder das Spazierengehen. Das Wort „spazieren“ gelangte über das lateinische „spatium“ und dem italienischen „spaziare“ ins Deutsche. Ursprünglich bedeutet es so viel wie „sich ergehen“. Sich ergehen, das war früher etwas für Adelige. Denn wer hatte schon Zeit, einfach zum Spaß herumzulaufen? Das änderte sich im 18. Jahrhundert: Der aufstrebende Bürger wollte sein eigener Herr sein. Hinauszugehen, wohin man wollte, das stand für Freiheit, für Selbstbestimmung.

Wenn die Natur endlich „vom Eise befreit“ ist und nach langen Wintern endlich das positive Frühjahrstreiben beginnt, dann ist es allmählich Zeit, wie in Goethes Faust, einen Osterspaziergang zu machen. Wer nicht so lange warten will, der kann natürlich auch einfach einen Sonntagsspaziergang machen.

Beim Spazieren handelt es sich um ein kulturelles Verhaltensmuster: Naturgenuss hat etwas mit veränderter Wahrnehmung zu tun – spätestens seit der Verstädterung und den bürgerlichen Gewohnheiten des 19. und 20. Jahrhunderts: Gewohnheiten wie der Sonntagsspaziergang nach dem Gottesdienst oder der Verdauungsspaziergang, der vielen mit dem Spruch eingeimpft wurde: „Nach dem Essen sollst Du ruh´n oder tausend Schritte tun.“

Auf dem Land ist man allerdings nicht spazieren gegangen. Die bäuerliche Bevölkerung musste in der Natur schuften und rackern. Das hat als „Naturgenuss“ gereicht. In der Freizeit hatte man Wirtshaus, Kirchweih, Markttage oder Schlenkeltage, wenn die Dienstboten um Lichtmess frei hatten.

Gerade in Zeiten der Globalisierung hat sich in der konventionellen Landwirtschaft diese Tendenz noch verstärkt. Weil es nur um schneller, größer, immer effizienter geht, hat man einfach keine Muße zum Spazieren. Und die Zahl der erholsamen Feiertage ist, parallel zum Kirchenbesuch, auch auf ein Minimum zurückgegangen.

Diese kulturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land bleiben auch in Zeiten der Corona-Pandemie bestehen. Denn während die noch verbliebenen heimischen Landwirte jetzt händeringend Arbeitskräfte für die anstehenden Feldarbeiten, wie das Spargelstechen, suchen, dürfen sich derzeit nur noch Familien, Paare aller Art oder einzeln Sporttreibende im Freien aufhalten. Vielleicht entdecken dabei manche auch die touristischen Angebote wie den „Landshuter Höhenweg“ oder die zahlreichen Rad-Wanderrouten in der lokalen und regionalen Umgebung.

Das Virus zwingt uns einen Gang herunterzuschalten; zumindest diejenigen, die es sich leisten können oder derzeit dazu gezwungen sind. Dabei könnte man sich wieder daran erinnern, dass Spazieren den Geist beflügelt. Manche, wie Rousseau, behaupten ja, dass ihnen gerade beim Spazieren die besten Gedanken kommen. Oder wie es der Schriftsteller Johann Gottfried Seume (1763-1810) ausdrückte: „Es ginge manches besser, wenn man mehr ginge!“

HW

Unheilbar stur?

Noch vor wenigen Wochen, als bekannt geworden war, wie rasant sich das Corona-Virus in China ausbreitet, wurden die dort verhängten Quarantänemaßnahmen hierzulande teils abschätzig beurteilt. Kein Wunder, dass ein autokratischer Staat so handele. Bei uns in Europa sei so etwas nicht notwendig und eigentlich auch kaum denkbar, so der hochmütige Tenor von mancher Seite damals. Der Blick zu unseren nicht-autokratischen Nachbarn wie Italien, Frankreich und Tirol zeigt aktuell, wie unangebracht diese Einschätzungen waren. Ob dieser Lernprozess bzw. dieses Umdenken schnell genug kam, darüber wird momentan trefflich gestritten. Einen britischen Sonderweg wollte Boris Johnson einschlagen, als er die Gegenmaßnahmen absichtlich moderat ansetzte und das alltägliche Leben fast wie gewohnt weiterlaufen ließ. Er wollte damit eine zu starke Unterdrückung des Virus vermeiden. Von diesem Kurs mussten sich die Engländer schnell verabschieden und sind aktuell ebenfalls bei der Umsetzung weitreichender Maßnahmen angelangt.

Wie bedenklich die kulturelle Prägung der Menschen und das sture Festhalten an Gewohnheiten und Bräuchen sein kann, zeigt das Beispiel Iran: Hier setzen sich Strenggläubige über das Verbot hinweg, den Pilgerort Ghom zu besuchen und den dortigen Heiligenschrein zu küssen. Es kann zudem befürchtet werden, dass viele Menschen zum persischen Neujahrsfest am 20. März ihre Familien besucht, in Gemeinschaft gefeiert und das Virus so zusätzlich verbreitet haben.

Doch die Sturheit ist nicht nur in der Fremde daheim. Davon konnte man sich in den vergangenen Wochen auch hierzulande vielerorts überzeugen: In vielen Kaffees und Biergärten saßen die Gäste bei milden Temperaturen dicht gedrängt beieinander. Deshalb hat die bayerische Regierung – quasi autokratisch – weitreichende Verbote beschlossen. So steht es gar nicht erst zur Debatte, dass auf traditionelle Veranstaltungen, Feste und Bräuche wie den Traunsteiner Georgiritt, Regener Osterritt, Osterhofener Rossmarkt oder die Landshuter Frühjahrsdult in diesem Jahr verzichtet werden muss. Die Ironie der Geschichte will es so, dass auch die Oberammergauer Passionsspiele, die aus einem Pest-Gelübde hervorgingen, nun aufgrund einer neuen Pandemie ausfallen und verschoben werden.

Das Beispiel der Passionsspiele zeigt, dass aus Notsituationen heraus Bräuche begründet werden können. Angesichts der krisenbedingt ausfallenden Bräuche kann ein jeder darüber nachdenken, einen neuen, zeitgemäßen Brauch zu begründen. Die Italiener sind hier ein schönes Vorbild. Indem sie von ihren Fenstern und Balkonen aus singen, heben sie die gedrückte Stimmung im Land und pflegen die Gemeinschaft, ohne sich dabei bedenklich nahe zu kommen. Der Möglichkeiten gibt es viele…

LS

Foto: LS

Händeschütteln – Ein Begrüßungsritual im Wandel?

Die Corona-Pandemie ist ausgerufen. Sicherheitsvorkehrungen sind notwendig, um Ansteckungsgefahren größtmöglich zu vermeiden. Unter anderem sind Abstand zum Gegenüber, häufiges Händewaschen und der Verzicht auf Händeschütteln geboten. Die Hände spielen also eine wesentliche Rolle. Sie können gefährliche Virenüberträger sein. Das ist aus medizinischer Sicht so sicher wie das Amen in der Kirche.

Von Händen ging schon immer Gefahr aus, allerdings eine andere. Sie war der Grund, aus dem das jahrhundertealte Begrüßungsritual des Händeschüttelns überhaupt erwuchs. In frühgeschichtlich-kriegerischen Zeiten sollte nämlich die Grußgebärde mit der ausgestreckten, erkennbar unbewaffneten Rechten Friedfertigkeit signalisieren. Wer die offene Hand reichte, konnte darin keine Waffe verbergen. Daraus erschließt sich ein Wesensmerkmal des Handgrußes, das bis heute gilt: die versöhnliche Umgangsform.

Das Ritual des Händedrucks oder Handschlags hat eine lange Tradition und mehrerlei Bedeutungen. Nicht allein Wiedersehensfreude und Abschiedsgruß werden zum Ausdruck gebracht. Seit dem Mittelalter gilt der Handschlag als eine bekräftigende Gebärde nach Abschluss eines Vertrags. Diesen symbolischen Akt beobachtet man bei Staatspolitikern wöchentlich mehrmals in der abendlichen Tagesschau. Selbst wenn asiatische Länder Ausnahmen bilden, ist Händeschütteln in den meisten Teilen der Welt zum allgemein üblichen oder wenigstens akzeptierten Ritual geworden. Spätestens die weltwirtschaftlichen Beziehungen exportierten diese Geste von West nach Ost.

Gleichwohl existieren andere Grußgesten als Ausdruck der Verbundenheit: Den biblischen Bruderkuss samt Umarmung praktizierten die Altkommunisten vor laufenden Kameras. Die Inuit um den Nordpol reiben die Nasen aneinander – ein Schnupperkuss, um den Geruch des Gegenübers aufzunehmen. Die lässigen „High Fives“, der „Fist Bump“ oder die „Ghettofaust“ unter Jugendlichen sowie im Sport demonstrieren Zugehörigkeit und stellen hygienischere Grußvarianten dar. Die beiden US-Demokraten Bernie Sanders und Joe Biden begrüßten sich jüngst bei einem TV-Duell mit den Ellbögen. Diese neue Form der Begrüßung brachte die Corona-Krise hervor. Für rivalisierende Politiker könnte sie allerdings nicht bezeichnender sein.

Um der Ausbreitung des gefürchteten Virus zu trotzen, bedarf es sicherer und alternativer Begrüßungsrituale. Jede Ethnie verfügt über solche. Es sind die verbalen Grußformen. Das aus dem Althochdeutschen „halon“ hergeleitete „Hallo“ mag manchem als leger erscheinen. Das englische „Hello“, eine Abkürzung der Frage „How are you?“ / „Wie geht es dir?“, erscheint der Situation dieser Tage durchaus angemessen. Die Bantusprache der Swahili Afrikas hat dafür das gleichbedeutende Wort „Jambo“. Die Schweizer gewannen aus dem mittelhochdeutschen „grüezen“ ihr liebenswertes „Grüezi“. Mit ihrem charmanten „Küss die Hand“ haben die Österreicher den altmodischen Handkuss sprachlich in die Moderne gerettet. Das „Good bye“ der Engländer als Abkürzung von „God be with you“ setzt auf Gottvertrauen. Das Gleiche ist mit „Behüt dich Gott“, dem bairischen „Pfüadigod“ gemeint. Wir können also auf das Händeschütteln gut und gern verzichten. Wenigstens bis auf weiteres. Habe d‘ Ehre!

MS

Foto: MS

Das „Eiserne Händl“ – ein blutiges Geheimnis?

Am südlichen Ausläufer des Hienheimer Forsts, gar nicht weit entfernt vom Kloster Weltenburg, steht ein ungewöhnlich hohes Marterl; etwa drei Meter hoch. Die Nische schmückt eine Figur. Es ist der Hl. Georg, der Drachentöter. Über der Nische weist das „Eiserne Händl“, eine schmiedeeiserne Hand, in Richtung des Weilers Haderfleck, der am Waldrand liegt. Um diese eiserne Hand rankt sich eine uralte, blutige Legende:

Vor langer Zeit machte sich ein kleines Mädchen auf den Weg in die Schule. Sie musste von Haderfleck aus durch einen dunklen Wald in den nächsten Ort nach Hienheim laufen. Eines Tages versperrte ihr plötzlich ein Wolf den Weg. Zitternd vor Angst warf ihm das Mädchen ihr Pausenbrot hin und rannte weg. Am nächsten Tag war der Wolf wieder da. Und wieder gab sie ihm ihr Pausenbrot und der Wolf ließ sie vorbei. Tag für Tag. Aber einmal war das Mädchen zu spät von zu Hause losgegangen. Der Wolf wartete schon. Sie fuhr mit der Hand in die Tasche – doch da war kein Brot! Sie hatte es zu Hause vergessen! Das machte den Wolf so grimmig, dass er das Mädchen mit Haut und Haar auffraß. Nur die Hand, die ihm tagtäglich das Brot gegeben hatte, die ließ er übrig. Und noch heute erinnert daran das Marterl mit dem „Eisernen Händl“.

Das Schauermärchen vom guten Mädchen und dem bösen Wolf war früher vielleicht dazu da, Kindern Angst einzujagen. Aber eigentlich hat es gar nichts mit dem Marterl zu tun. Denn es finden sich auch in anderen Gegenden Hände, die genauso aussehen. Was steckt nun hinter diesen Händen? In diesem Fall weist die Hand auf den Hienheimer Forst. Der Wald war im Mittelalter ein Bannwald und die Hand eine Warnung für Forstfrevler. Das bedeutet: Jedem, der dort unerlaubt Holz fällt, dem wird eine Hand abgeschlagen.

Und diese drakonische Strafe war nicht ohne Grund! Die Eichen des Hienheimer Forsts waren berühmt und begehrt: Die Bäume, aus denen das Chorgestühl des Kölner Doms gemacht wurde, standen einmal im Hienheimer Forst. Zum Bau der Ingolstädter Festung wurden 1826 hunderte alte Eichen gefällt. Sogar bis nach Wien ließ man unzählige Eichen donauabwärts schwimmen, um sie dort zu verkaufen. Noch 1730 schrieb Forst- und Wildmeister Franz Schmid an den bayerischen Kurfürsten: „Die Eichen des Hienheimer Forstes sind so wenig zählbar wie die Sterne am Himmel.“ Daran erinnert heute nur noch ein kümmerlicher Rest: der etwas über zwei Hektar große Ludwigshain inmitten des Hienheimer Forsts. Wegen der uralten Eichen, die dort stehen, wurde der Ludwigshain schon 1913 zum Naturschutzgebiet erklärt. Heute ist das Waldgebiet ein Paradies für Spaziergänger.

CG

(Foto: Stadtarchiv Abensberg)

Design connects – Kreativwoche in der Region Landshut!

Was verbindet die Ausbildung zum Keramiker, ein mittelalterliches Holzhaus, Beleuchtungskonzepte, Plakatworkshops, Social Media und steinerne Küchen miteinander? Was auf den ersten Blick wie ein bunt gemischtes Sammelsurium wirkt, kann durchaus einen roten Faden aufweisen: Alle Aktivitäten und Objekte sind Teil einer vielfältigen Kreativwoche rund um das Thema Design, die vom 11. bis 15. März 2020 in der Region Landshut stattfindet – Design connects!

Die MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK (MCBW) ist Deutschlands größtes Designevent und Schaufenster der bayerischen Kreativ- und Designwirtschaft. Regelmäßig wird dabei die Partnerschaft mit einer bayerischen Region eingegangen – 2020 und 2021 ist dies die Region Landshut. Träger sind der Bezirk Niederbayern, der Landkreis Landshut, die Stadt Landshut, die Initiative Silicon Vilstal und das Niederbayernforum. Ihr gemeinsames Engagement hat 49 Aktionen der regionalen Kreativwirtschaft zutage gebracht. Von Ausstellungen, Architektur- und Werkstattführungen, Plakatworkshops, Vorträgen über Medien-, Kommunikations-, Schmuck-, Möbel-, Licht- oder Verpackungsdesign bis hin zu Kreativangeboten für Kinder ist für jeden etwas dabei!

Dass die Orientierung an zeitgemäßem Design und die Traditionspflege dabei im Einklang miteinander stehen, zeigt die Kreativwoche ebenso auf: So knüpfen die Vorführungen der Keramikschule im Rahmen der MCBW an eine lange Tradition an, denn die Region Landshut ist dem Keramikhandwerk in besonderer Weise verbunden: Aufgrund ihrer reichen Tonvorkommen gilt sie seit langem als Zentrum der Töpferei und Ziegelherstellung mit einer mehr als 500 Jahre alten Kulturgeschichte. Diese nahm ihren Anfang im Jahr 1342, als in Landshut mehr als einhundert Häuser samt Nebengebäuden einem Stadtbrand zum Opfer fielen, was die Umstellung von der traditionellen Holz- auf Ziegelbauweise einleitete. Die Führung durch eine nachhaltige Ziegelproduktion im Programm der MCBW knüpft als moderne Variante an diese Tradition an. Ebenso zeigen Architekturführungen durch verschiedene mittelalterliche Häuser in Blockbauweise auf, wie die Sanierung historischer Bausubstanz mit modernstem Wohndesign in Einklang gebracht werden kann. Die Patina der alten Wände wird dabei in Szene gesetzt und erzählt die Geschichte eines Hauses neu. – Design connects!

https://www.mcbw.de/partnerregion-landshut

VK