Die Robinie – Baum des Jahres 2020

Über die Auszeichnung zum „Baum des Jahres 2020“ sind die Fachleute bereits in Streit geraten. Wie kann man einen blinden Passagier aus der neuen Welt, der zuerst vor 400 Jahren, wie man sagt, vom französischen Botaniker Jean Robin in Paris gepflanzt worden ist, in die Walhalla der deutschen Botanik aufnehmen? Dagegen könnte man einwenden, die langen, prächtigen Blütentrauben, den Duft von Bergamotte verströmend, scheinen die Bienen magisch anzuziehen und das Altholz ist ein Paradies für seltene Käfer wie den Eremit, den man auch Juchtenkäfer nennt.

Die Robinie, sie trägt auch den Namen Scheinakazie (Robinia pseudoacacia), ist zu Anfang ein Objekt botanischer Liebhaberei gewesen, das Parkanlagen einen Hauch von Exotik verleihen sollte. Aber ihr schneller Wuchs, ihr anspruchsloses Wesen hat ausgelaugte und verödete Landstriche und Wälder schnell wieder belebt. Diese sehr nährstoffarmen Standorte sind heute allerdings so selten geworden, dass gerade dort die äußerst konkurrenzstarke Baumart stört, weil sie die schützenswerten Arten der empfindlichen Biotope zu verdrängen droht.

Über dem krummen Stamm, dessen Rinde von Furchen durchzogen ist, wölbt sich die spärlich belaubte Krone. Vorsicht, die Robinie sticht! Die Äste sind mit stacheligen Dornen besetzt und an den langen, eleganten Stielen sind, wie Perlen, viele kleine, eiförmige Blättchen aufgereiht. Für uns Menschen sind Rinde, Blätter und Samen stark giftig. Die Rinde enthält zahlreiche für die Pharmazie wertvolle Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Flavonide, Gerbstoffe oder Glycoside und das Robinin. Der blassgelbe, fruktosereiche und glukosearme aus dem Robiniennektar gewonnene Blütenhonig bleibt deshalb immer flüssig und schmeckt köstlich.

Das Holz ist dichter und härter als das der Eiche und fault kaum, dank der Gerbsäuren. Für Pfosten, Zäume, Außenmöbel und Spielplatzgeräte ist das langlebige Holz der Robinie wie geschaffen. Das Wachstum des Baumes ist in der Jugendphase außergewöhnlich rasch und übertrifft mit einer Wuchsleistung von 14 m³ pro Jahr fast alle anderen Laubbäume. Trotz des hohen Brennwertes beträgt der Anteil von Robinien in deutschen Wäldern aber lediglich 0,1 %. Denn der Forstwirt schätzt eher gerades, möglichst astfreies Holz, das die Robinie nicht zu liefern im Stande ist. Bei den Landwirten hingegen keimt das Interesse für die Robinie. Sie wächst schnell und ihr Holz eignet sich hervorragend als Biomasse.

Den Klimawandel steckt die Robinie locker weg. Hitze, Frost, Trockenheit und Salz können ihr nichts anhaben. Für die dreckige Stadtluft ist sie ein Segen. Dank des dichten, kräftigen Wurzelsystems hält die Robinie bröckelnde Böschungen, Dämme und Hänge.

Helmut Wartner

Foto: https://pixabay.com/de/photos/gew%C3%B6hnliche-robinie-baum-blumen-5329260/

Alleskönner aus dem Rottal

Das Rottaler Pferd ist uralt. Man sagt, seine Urahnen kommen weit her, aus Ungarn. Das kam so: Im Jahr 909 haben sich die Bayern mal wieder gegen die Ungarn zur Wehr setzen müssen. Die Ungarn waren damals ein gefürchtetes Reitervolk. Zu der Zeit soll die Rott auch ihren Namen bekommen haben. Nach der Schlacht an der Rott am 11. August 909 soll das Wasser des Flusses so rot gewesen sein, dass er von nun an „Rot“ genannt wurde. So sagt man. Auf alle Fälle haben bei dieser Gelegenheit die Bayern einige Pferde stibitzt. Schnell haben die Bauern gemerkt, dass diese Pferde sich nicht nur zum Reiten eignen, sondern auch ganz besonders ruhige, kräftige und ausdauernde Arbeitspferde sind.

Die Rottaler Bauern waren bald so begeistert von ihren Pferden, dass sie rasch überall als „roßnarrisch“ verschrien waren. Alle beneideten sie um ihre Pferde – und das zurecht: 1950, beim Landshuter Zugleistungswettbewerb hat eine Stute mit dem Namen Giska einen Wagen, beladen mit 210 Zentner, also ungefähr 10 Tonnen, 33 Meter weit gezogen.

Die Rottaler waren also mit Recht stolz auf ihre Pferde. Und das hat sich schnell herumgesprochen und Begehrlichkeiten geweckt. Bald wurde die Pferdezucht staatlich kontrolliert, schon seit 1558. Dabei hatten die Landesherren einen Hintergedanken: nämlich den Krieg. Der Bedarf an Militärpferden war groß. Und gab es eine Pferderasse, die sich dafür besser eignete als die Rottaler? In einem Bericht des bayerischen Oberstallmeisters aus dem Jahr 1768 heißt es:

„Im Landgerichte Griesham [heute Griesbach] wimmelt es von schönen und veredelten Pferden. Die Pferdezucht wurde durch die von München hergeschickten Beschäler und durch Prämien von 5-10 Dukaten für die schönsten Fohlen gefördert. Diese Pferde gehören mit zu den vorzüglichsten des Reiches.“

Die Züchter haben über die Jahrhunderte immer weiter am Rottaler Pferd gebastelt. Sie haben es immer kräftiger, stärker und ausdauernder gemacht. Auch deshalb hat das Rottaler Pferd so eine lange Geschichte: Die Züchtung konnte immer das erfüllen, was die Menschen von den Tieren verlangt haben; immer kräftiger, immer ausdauernder. Das ging lange Zeit gut.

Im 19. Jahrhundert gab es allmählich immer größere und schwerere landwirtschaftliche Maschinen und Kanonen, also haben die Züchter andere Rassen eingekreuzt: zum Beispiel die massigen Oldenburger Pferde. Ende des 19. Jahrhunderts musste das Rottaler Pferd dann noch schneller und noch ausdauernder werden; der Grund: das Automobil machte dem Kutschpferd Konkurrenz. Ab 1895 hat man dann sogar angefangen auf der ersten niederbayerischen Trabrennbahn in Pfarrkirchen, die heuer ihr 125-jähriges Jubiläum feiert, Rottaler Pferde ins Rennen zu schicken.

Bald darauf aber hat das Zeitalter der Maschine auch in Niederbayern begonnen: Autos statt Kutschen, Traktoren statt Pferde. Als reines Sportpferd kann der Rottaler nicht mithalten und so wäre die Geschichte des Rottaler Pferdes in den 60er Jahren fast vorbei gewesen. Wenn da nicht einige Züchter wären, die das Rottaler Pferd am Leben halten. Im Moment gibt es noch etwa 80 Tiere der einst so stolzen, in ganz Europa begehrten Rasse.

Heute erinnert das „Wimmer-Ross“ an die große Zeit des Rottaler Pferdes. Seit 1966 steht die Bronzeskulptur des Pfarrkirchner Bildhauers Hans Wimmer am Marktplatz in Pfarrkirchen, gleich vor dem Rathaus.

Christoph Goldstein

Foto: CC-BY-SA-4.0 und Xaver Schmidhuber

Indigo – die Farbe der Sehnsucht

Bevor Indigo in unsere Breiten kam, hat man sich mit Färberwaid begnügen müssen. Nachdem die Europäer einen Seeweg nach Indien gefunden hatten, kam allmählich, zusammen mit Indigo, das Blaudruckverfahren zu uns. Der Handdruck mit hölzernen Modeln ist die älteste Art, Stoffe zu bedrucken. Ein Model funktioniert vom Prinzip her wie ein Stempel.

Diese alte Handwerkskunst ist beinahe vergessen. Einer der letzten Menschen, der diese Kunst noch beherrscht ist Josef Fromholzer. Er lebt in Ruhmannsfelden im Landkreis Regen und führt heute noch, er ist weit über 90 Jahre alt, die Stoffdruckerei Fromholzer.

Seit dem Mittelalter sind die Fromholzers schon Färber. 1821 zogen sie nach Ruhmannsfelden. Ihre Handdruckerei und Färberei ist, neben einem Blaudruck-Betrieb in Bad Aibling, der einzige noch existierende Meister-Handwerksbetrieb in Bayern. Mit dem Aufkommen der industriellen Massenproduktion im 19. Jahrhunderts verlor der handwerkliche Blaudruck an Bedeutung. Viele Druckereien mussten schließen. Deutschlandweit üben heute noch zwölf Betriebe dieses Handwerk aus, europaweit sind es 15 weitere Werkstätten.

Im Archiv von Josef Fromholzer befinden sich Musterbücher, Model – der älteste ist über 300 Jahre alt – Aufzeichnungen zu Mustern und Farbrezepturen. Wanderbücher und Briefe der auf der Walz befindlichen Gesellen verdeutlichen die Entwicklung und den Wandel der Zeit.

Die große Bedeutung des Blaudrucks hat die UNESCO im Jahr 2018 mit der Aufnahme in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit gewürdigt. Dass die grenzübergreifende Zusammenarbeit die Blaudrucker seit jeher prägt, war bereits in der Nominierung deutlich – eingereicht wurde sie gemeinsam von Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn.

Für Josef Fromholzer besteht kein Zweifel: Der Blaudruck lebt! Junge Designer mit neuen Ideen geben ihm darin recht.

Cindy Drexl

Foto: Ines Kohl

Die Patzinger Linde

Vor Eichen musst du weichen,

Buchen musst du suchen,

Linden musst du finden.

(uralter Reisespruch)

Auf einem Höhenzug im Südwesten Adlkofens thront die Patzinger Linde. Sie ist ungefähr vier- bis fünfhundert Jahre alt und damit einer der ältesten Bäume Niederbayerns.

Als junges Bäumchen hat sie die Reformation „erlebt“, dann den Dreißigjährigen Krieg überdauert, schließlich die Ära Napoleons, die Neuordnung Bayerns durch Montgelas und vieles, vieles mehr. Könnte so ein Baum doch nur sprechen, geht einem durch den Kopf, wenn man staunend davor steht. Und es bleibt einem auch gar nichts anderes übrig als zu staunen! Die Baumkrone ragt 17 Meter in den Himmel. Und der Stamm hat einen Umfang von über neun Metern. Um ihn ganz zu umschließen, sind sieben große Menschen nötig, die sich an den Händen fassen.

Den Germanen waren Linden heilig. Die Linde war der heilige Baum der Göttin Freya. Freya ist die Göttin der Weißsagung, der Wahrheit und des rechten Urteils. Das alles verkörperte die Linde für die Germanen. Und deswegen versammelte man sich auch noch viel später unter Linden um zu feiern, Gottesdienste abzuhalten, zu beten, zu tanzen und Recht zu sprechen. Noch gab es keine riesigen Justizpaläste und Rathäuser. Also traf man sich unter freiem Himmel. Manche Urteile aus dieser Zeit, die uns als Dokumente erhalten sind, enden mit den Worten „gegeben unter der Linde“. Anders als die Eiche, die als Symbol dem Adel vorbehalten war, galt die Linde immer schon als Baum des Volkes, der Liebe, der Freiheit, der Geselligkeit und des Festes. Nicht umsonst heißen noch heute viele alte Wirtshäuser „zur Linde“.

Wahrscheinlich war die Patzinger Linde kein Gerichtsbaum, sondern ein Richtbaum, ein weithin sichtbarer Wegweiser für Wanderern und Fuhrleute. Immer standen solche frühen Wegweiser an Punkten, die weithin sichtbar sind. Und so ist es auch mit der Patzinger Linde.

Seit dem Jahr 1937 wird die Patzinger Linde als Naturdenkmal geführt (Amts-Blatt für das Bezirksamt Landshut, 6. November 1937). Kurz darauf von einem Blitz getroffen, hat man ihn 1957 saniert. In den 1980er Jahren war der Baum von Dürre und Fäulnis stark angegriffen. 1985 wurde er dann nochmal saniert. Seitdem steht Patzinger Linde immer noch an ihrem Platz unbeeindruckt von all dem, was rund herum um sie passiert. Wenn die Menschen sie nicht vergessen und sich etwas um sie kümmern, steht sie dort vielleicht noch weitere 500 Jahre.

Christoph Goldstein

Foto: Rainer Lippert (https://www.monumentale-eichen.de/)

Blumen und Kräuter mit Migrationshintergrund

Die Römer waren es, bei denen sich unsere Vorfahren das Garteln abgeschaut haben. „Ackerbau betreiben sie wenig, ihre Ernährung besteht zum größten Teil aus Milch, Käse und Fleisch“, schreibt Caesar. Und der römische Historiker Tacitus ergänzt: „Ihre Speisen sind einfach, […] ohne besondere Zubereitung, ohne Gaumenkitzel vertreiben sie den Hunger.“

Die Römer hatten nicht nur pilum und sternum im Gepäck. Viele Gewürze, Obst- und Gemüsesorten sind zusammen mit ihnen in unsere Breiten gekommen; zum Beispiel Gurken, Spargel, Esskastanien, Hopfen, Petersilie, Liebstöckel, Knoblauch, Majoran, Dill und noch viel mehr. Für Kelten und Germanen war das eine Revolution – ein Gaumenwunder.

Trotzdem müssen die Gärten damals noch ziemlich eintönig gewesen sein; nur grün und ab und an einige Farbtupfer, vielleicht Gänseblümchen und ein paar Wiesenblumen. Das änderte sich einige hundert Jahre später. Die Kreuzfahrer brachten nicht nur Reliquien mit, sondern auch exotische Kostbarkeiten. Auf einmal wurden die Gärten bunt. Tulpen und Rosen sind für uns heute selbstverständlich, gezüchtete Massenware. Damals waren sie eine duftende Sensation.

Wieder einige hundert Jahre später setzten die Menschen die Segel. Sie brachen zu neuen Ufern auf. Amerika war für die Europäer ein Schlaraffenland mit vielen unbekannten Pflanzen. Die Dahlie und die Sonnenblume brachten die Eroberer aus Mittelamerika mit, die Fuchsie aus Brasilien, die Kapuzinerkresse aus Peru, Phlox aus Amerika und obendrein Kartoffeln, Tomaten Paprika und Mais. Der Mais war für die Azteken etwas ganz Besonderes. Für den Mais hatten sie sogar eine eigene Gottheit. Und heute? Da machen wir Benzin daraus.

Die Gärten haben sich mit den Jahrhunderten verändert. Neue Pflanzen sind dazugekommen, alte verschwunden: so wie das Seifenkraut nach der Erfindung der Seife unnütz wurde oder der Färberwaid: Färberwaid ist lange nicht so kräftig wie Indigo, aber jahrhundertelang hat man nichts Anderes gehabt und aus seinen Blättern blaue Farbe gewonnen. Heute wächst er, wie das Seifenkraut nicht mehr in Gärten, sondern wild.

Die meisten dieser neuen Pflanzen tragen wohlschmeckende Früchte oder sie erfreuen uns mit prachtvollen, duftenden Blüten. Aber es gibt auch einige blinde Passagiere, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Pflanzen, die für Ökosysteme eine Gefahr sind, die alles überwuchern, weil sie bei uns ideale Bedingungen haben und es keine Schädlinge gibt, die ihnen etwas anhaben können.

Eine dieser Pflanzen, die uns über den Kopf zu wachsen drohen, ist das indische Springkraut oder auch Riesenbalsamine genannt. Im 19. Jahrhundert kam sie nach England, als harmlose Zierpflanze. Bienen und Hummeln sind ganz verrückt nach ihrem Nektar. Also haben die Imker die Riesenbalsamine in Massen ausgesät. Heute wird sie in vielen Ländern bekämpft. In der Schweiz steht sie sogar auf der Liste der verbotenen Pflanzen.

Christoph Goldstein

CC BY-SA 4.0

„Wo die Wirtschaft stirbt…“

Die Pandemie beschleunigt das Wirtshaussterben. Wenn es schlecht läuft, müssen wir vielleicht irgendwann unseren Kindern erklären, was ein Wirtshaus ist.

Warum ist das Wirtshaus in Gefahr? Liegt es daran, dass sich unser Leben, unsere Gewohnheiten grundlegen geändert haben? Liegt es daran, dass man heute vielleicht lieber zu Hause auf der Couch als in Gesellschaft isst? Lieber am Smartphone daddelt als am Schafkopftisch? Lieber vegetarisch oder vegan isst als einen Schweinsbraten? Und lieber ins Fitnessstudio geht, als am Stammtisch sitzt?

Längst gibt es viele Verschiedene Studien zum Niedergang der Wirtshäuser und zur Wirtshauskultur im Wandel. „Wirtshaussterben“ ist ein Phänomen, das seit den 1970er Jahren Bayern, ganz Deutschland betrifft und auch andere Länder, zum Beispiel Österreich. 1980 gab es in Bayern noch 7.900 Schankwirtschaften. 2013 waren es nicht mal mehr 4.000. Das ist ein Rückgang von fast 50 Prozent! Damit liegt Bayern im Bundesvergleich auf Platz 2 hinter Nordrhein-Westfalen. Woran liegt das? Ist der demographische Wandel schuld? Die steigenden Investitionskosten, dass man kein Personal findet oder das Freizeit- und Konsumverhalten, das sich immer mehr ändert?

Ein Wirtshaus, das es erwischt hat, ist das „Gasthaus zur Post“ in Malching, 1436 erstmals urkundlich erwähnt. In dem stattlichen Gebäude war ein Gasthof, die Postmeisterei, ein Tanzsaal und im Hinterhof Stallungen und Scheunen. 1985 musste das Wirtshaus schließen. Die Wirtsleute waren zu alt und niemand wollte weitermachen. Ein Versuch das Wirtshaus wiederzubeleben scheiterte. Seit 2013 ist das Anwesen nun im Besitz eines Privatmannes und aus dem Wirtshaus wird ein Wohnhaus.

Aber nicht alle Wirtshäuser sterben. Viele leben weiter, einige, in anderer Form, so wie zum Beispiel die „Alte Post“ in Triftern, eines der ältesten Gebäude des Orts. Im denkmalgeschützten Stadel wird ein Kulturzentrum entstehen. Und das Wirtsgebäude soll einmal ein Bürgerhaus werden. Das ist eine Möglichkeit, öffentlichen Raum wiederzubeleben. Und das Wirtshaus lebt, nur eben anders.

Cindy Drexl

Foto: Norbert Pauckner

Agroforstwirtschaft – eine neue alte Kulturform

Was ist Humus? Humus ist wie ein Schwamm; wie ein Schwamm, der alles aufsaugt: vor allem Wasser und Nährstoffe. Für die Pflanzen ist das ein Glücksfall. Humus ist nicht einfach so da. Er muss entstehen. Wie geht das? Wenn zum Beispiel ein Blatt auf den Boden fällt, ist es nach einiger Zeit nicht mehr da, weil Regenwürmer, Spinnen, Tausendfüßler und viele andere kleine Tiere immer wieder ein kleines Stückchen von dem Blatt abbeißen. Sie verdauen das Blatt und so gelangen seine Bestandteile in tiefere Bodenschichten. Dort machen sich Mikroorganismen ans Werk – ein ewiger Kreislauf.

Der Mensch stört diesen Kreislauf: Monokulturen, chemischer Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel und schwere Traktoren bringen den Kreislauf durcheinander. Je weniger dieser Kreislauf funktioniert, desto weniger Humus gibt es, desto unfruchtbarer der Boden.

Aber auch durch den Wind verschwindet der Humus allmählich. Er wird einfach weggeblasen, wenn keine Bäume und Sträucher da sind, die ihn bremsen. In den 1970er Jahren haben die Menschen aus vielen kleinen Äckern einige wenige große gemacht. Das hat man damals Flurbereinigung genannt. Der Gedanke war, dass man so kurzfristig mehr produzieren könne. Doch das hat sich langfristig gerächt: Viele Hecken und Bäume, Gräben und Bäche mussten dafür weichen. Die Lebensräume und Rückzugsorte vieler Tierarten waren verschwunden.

Heute sind wir in einer Sackgasse: Kleinere Bauern verschwinden so schnell wie der Humus. Wenn es nur darum geht immer mehr und immer billiger zu produzieren, können sie nicht mehr überleben. Der Landwirt alter Schule, der vom Ertrag seines Grundes leben kann, steht inzwischen auch auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Dem einst so stolzen Berufsstand geht der Nachwuchs aus.

Aber es gibt ein zartes Pflänzchen am Horizont, das zunehmend an Vitalität gewinnt und immer mehr Nachahmer findet – auch unter den Hoferben oder jungen Leuten, die auf der Suche nach Alternativen in Zeiten des Klimawandels, des Arten- und Höfesterbens sind: Und das ist die Agroforstwirtschaft.

Gliedernde Gehölzstreifen schützen den Ackerboden vor Wind- und Wassererosion. Die vielen Blätter, die von den Bäumen fallen reichern den Humusanteil an und verbessern die Bodenqualität. Tiere finden wieder Lebensräume. Und das dort, wo früher eine Agrarwüste war. Außerdem lässt sich die Produktpalette der Landwirtschaft mit Hackschnitzeln, Obstverkauf und der langfristigen Kapitalbildung durch Wertholz steigern. Ganz abgesehen vom ästhetischen Gewinn: attraktive Kultur- und Erholungslandschaften anstatt Rennstrecken für Traktoren.

Alleine können das die Bauern nicht schaffen. Jetzt sind die Förderbehörden gefordert, ihnen durch attraktive Prämien aus der Sackgasse zu helfen. Ein Vorbild könnte z.B. Indien sein. Dort unterstützt der Staat Ackerbau nicht gegen, sondern mit der Natur und das ganz ohne Chemie („Zero Budget Natural Farming“) Ein anderes Vorbild ist der brasilianische Pionier Ernst Götsch, der einst kahle Hänge ohne Quellen wieder in fruchtbare mehrstufige Wälder und schmale hochproduktive Ackerstreifen mit sprudelnden Wasserreservoirs verwandeln konnte („Syntropische Landwirtschaft“).

Das wäre eine echte Alternative hin zu einer wahrhaft „Grünen Revolution“ ohne die Abhängigkeit von weltweit agierenden Agrarkonzernen, Vermögensverwaltern und Kapitalgesellschaften, die die aktuelle Misere eher befördert haben und keines der aktuellen globalen Probleme nachhaltig lösen können. Durch den Erwerb von „Humuszertifikaten“ zur Senkung des hohen CO²-Fußabdrucks können Städter und Nicht-Landwirte diese Entwicklung schon heute unterstützen.

Helmut Wartner

Foto: Klaus Leidorf

Donauausbau – weniger ist mehr

„Dieser Wagen stößt einem doch die Seele heraus! – und die Sitze! – hart wie Stein! […] zur Regel wird es mir seyn, lieber zu Fuß zu gehen, als in einem Postwagen zu fahren.“

Das schreibt Mozart 1780 an seinen Vater Leopold. 1762, 18 Jahre früher, ist Mozart viel weicher gereist: nicht zu Fuß, sondern mit dem Schiff. Gerade einmal sechs Jahre ist er damals alt, als er von Salzburg nach Passau und von dort aus auf der Donau nach Wien gesegelt ist. Es ist seine zweite Reise, auf der er als klavierspielendes und komponierendes Wunderkind ganz Wien verzaubern wird.

Schon viele tausend Jahre vor Mozart war die Donau die Hauptverkehrsader Mitteleuropas. Hier haben die Menschen seit jeher gelebt, Städte und Klöster gegründet, Burgen gebaut, gehandelt, gefischt und im Hinterland Ackerbau betrieben. Die Donau war für die Menschen schon immer eine lebenserhaltende Freundin, aber auch eine lebensbedrohliche Feindin. Die Hochwasser sind für die Auwälder und ihre Tiere lebensnotwendig, ohne Hochwasser gäbe es sie gar nicht. Für den Menschen sind die Hochwasser lästige Übel; so etwa, wie ein Schwarm Heuschrecken, der in kürzester Zeit alles wegfrisst, was das Jahr über so mühsam gewachsen ist.

Also hat man angefangen gegen die Donau zu kämpfen. Man wollte das, was man nicht zähmen kann, das Wasser, zähmen: mit engen Kanälen und Deichanlagen, damit immer mehr Schiffe fahren können und es immer mehr Platz für immer mehr Menschen gibt.

Mit der Donau ist das Gleiche passiert wie mit einer Ader, in der sich immer mehr Cholesterin ablagert. Irgendwann ist kein Platz mehr da, das Blut staut sich, der Sauerstoff wird knapp. Das nennt man Arteriosklerose. Die Arteriosklerose ist eine Zivilisationskrankheit. An einer ähnlichen, von Menschen gemachten, Zivilisationskrankheit leidet die Donau. Immer mehr Land hat man ihr abgetrotzt über die Jahrhunderte.

Aber die Donau hat sich gewehrt; immer wieder. Zuletzt 2013. Noch kurz vor dem Jahrhunderthochwasser wollten Landräte und Parteivorsitzende immer mehr Profit aus der Donau herausquetschen und sie weiter ausbauen: noch mehr Schiffe, noch mehr Staustufen, keine Schleifen, am besten schnurgerade. – Doch aus Schaden wird man klug und nun wird die Donau nur sanft ausgebaut. Die Fahrrinne wird vertieft, obwohl der Güterverkehr auf der Donau seit Jahrzehnten abnimmt. Der Fluss aber bekommt zum ersten Mal etwas zurück: Platz. Mehr Platz, um den jahrzehntelang erbittert gestritten wurde. Dieser Platz ist Gold wert; für Mensch und Natur. Er ist ein Schutzraum vor Hochwasser und Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Gäbe es bloß mehr von diesem Platz.

Christoph Goldstein

Foto: Klaus Leidorf

Kultursommer in Niederbayern

Man muss gar nicht weit weg fahren. Auch fast direkt vor der Haustüre gibt es viel zu entdecken:

Wer gerne die Beine in die Hand nimmt und ausgedehnte Wanderungen schätzt, der sollte sich auf die Spuren der Salzhändler machen. Der goldene Steig war im Mittelalter der einzige Handelsweg zwischen Niederbayern und Böhmen. Die Händler mussten dabei den unwirtlichen, wilden Bayerischen Wald überwinden. In den vielen Gasthäusern am Wegesrand haben sie Brotzeit gemacht und sich ausgeruht. Genau das können Sie heute, ein halbes Jahrhundert später, auch machen. Rund um den goldenen Steig gibt es viele reizvolle Wanderwege: zum Beispiel den „Prachatitzer-Weg“, der sich gut 60 Kilometer lang durch den Bayerischen Wald schlängelt.

Mehl kaufen wir heute im Supermarkt. Wenn es kalt ist, wärmt der Heizkörper unsere Wohnung. In der Steinzeit war das alles noch nicht so einfach: Mehl mahlen, Feuer machen, Brot backen, das musste man alles selbst machen. Wie die Menschen in der Steinzeit gelebt haben und vieles mehr, das kann man im Museum für Steinzeit und Gegenwart in Landau erleben.

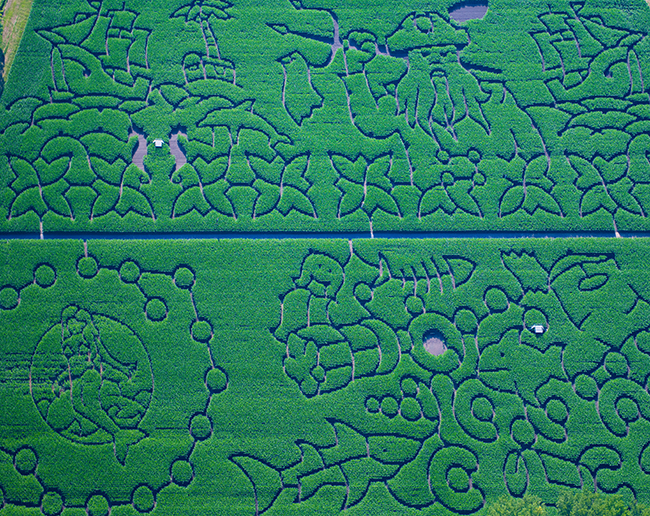

Wer den Nervenkitzel liebt, der sollte das riesige Maislabyrinth in Rinkam bei Straubing besuchen. Aus der Vogelperspektive erkennt man, dass das diesjährige Motto „Ozean“ lautet: Wenn man genau hinsieht, erkennt man Seepferdchen, Haie, Delfine und Poseidon, den Herrn der Meere und noch viel mehr.

Das Rottal war lange für seine kräftigen Pferde berühmt. Über mehr als tausend Jahre lang waren es Rottaler-Pferde, die Pflüge, Kutschen, aber auch Kanonen gezogen haben. Das harte Blech des Traktors hat auf dem Bauernhof schon längst die weiche Mähne des Pferdes ersetzt. Heute gibt es nur noch ganz wenige Rottaler. Sie sind vom Aussterben bedroht. Im Rottal und im Bayerischen Wald sitzen noch einige Züchter dieser uralten Rasse. Bei vielen Züchtern kann man Reiterurlaub machen oder seinen Urlaub auf dem Bauernhof verbringen.

Das Passauer Jazzfest findet trotz der Pandemie statt. Noch bis Ende August verwandelt sich der idyllische Rathausinnenhof in einen Jazzclub.

Wer gerne in die Pedale tritt, für den ist Niederbayern ein Paradies! Neben den Radwegen entlang der Isar, der Donau und der Vils gibt es zahlreiche Themenradwege: Zum Beispiel die beiden Taubenhäuserradwege im Landkreis Dingolfing-Landau oder die Hopfenradwege in der Hallertau.

Die Autoren von Kulturheimat wünschen Ihnen einen abwechslungsreichen Sommerurlaub!

https://www.bayerischer-wald.de/Urlaubsthemen/Wandern/Fernwanderwege/Prachatitzer-Weg

https://www.steinzeit-museum.de/

https://www.irrgarten-straubing.de/

https://www.cafe-museum.de/jazzfest-passau.html

https://www.ferienland-dingolfing-landau.de/touren/detail/5b9f96c4975afbe1d0f86fb2/

https://www.hopfenland-hallertau.de/erleben/radfahren

Christina Einberger, Pia Zeilhofer & CG

Foto: Markus Hiendlmeier

Der Mohr muss weg. Muss er wirklich?

Der Mord an George Floyd und die Black Lives Matter-Bewegung haben eine Menge Menschen dazu gebracht, über unsere Gesellschaft nachzudenken, über Rassismus und Diskriminierung. Viele sind überzeugt, der Mohr im Stadtwappen, der Mohr im Hemd, das Mohrengässchen, die Mohrenapotheke, all das hat keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Im ganzen Land knöpfen sich Aktivisten gerade den Mohr vor. Haben sie Recht?

Vor einiger Zeit hat eine amerikanische Streaming Plattform den Film „Vom Winde verweht“ aus ihrem Programm gestrichen. Die Begründung: Rassismus. Keine Frage, „Vom Winde verweht“ ist rassistisch. Aber verschwindet der Film deswegen? Nein! Der Film verschwindet nicht aus dem Internet und Rassismus nicht aus unserer Gesellschaft, bloß wegen eines Verbots. Was kann man tun?

Einige Menschen sind auf die Idee gekommen, man könnte dem Film doch einfach einen warnenden Vorspann hinzufügen und die Sache sei erledigt. So könnte man es ja auch mit dem Stadtwappen, dem Gässchen und dem Mohr im Hemd machen.

Darf man es sich so einfach machen? Und: Wo fängt man an, wo hört man auf? Müsste man dann nicht auch vor Shakespeares „Othello, der Mohr von Venedig“ warnen? Oder vor Kant, der in seiner „Physischen Geographie“ von der Überlegenheit der weißen Rasse schreibt? Oder vor Luthers Feindseligkeit gegenüber Juden? Müssten wir nicht auch vor Goethes Faust warnen, weil sich die Hauptfigur am 14-jährigen Gretchen vergeht? Müsste man nicht auch vor jedem T-Shirt warnen, das in den Textilfabriken Asiens hergestellt wird, in denen Menschen wie Sklaven schuften? Oder vor Apple, VW und BMW, die in China uigurische Zwangsarbeiter beschäftigt haben? – Wo anfangen, wo aufhören?

Verbannt man das M-Wort aus dem Wortschatz, bleibt die Wurzel des Problems unberührt. Sigmund Freud und Max Weber haben schon vor mehr als 100 Jahren beschrieben, dass nicht allein Tradition, Sprache und Kultur, sondern auch die Feindseligkeit gegen Minderheiten eine Gesellschaft zusammenschweißen. Die Gesellschaft bringt beständig neue Ausgrenzungsmuster hervor. Alte vergehen, neue entstehen. Die einzige Handhabe, die wir gegen diese Muster haben heißt Bildung. Erst ein gebildetes Bewusstsein kann die Welt und die Menschen nicht nur von seinem eigenen Standpunkt aus sehen, sondern sich in andere hineinversetzen. Bildung führt den Menschen über das hinaus, was er unmittelbar weiß und erfährt. Bildung, das bedeutet auch, etwas anderes ohne eigennütziges Interesse gelten zu lassen und in Gebieten heimisch zu werden, die einem vorher fremd waren, kurz: Zu lernen, im Fremden das Eigene erkennen zu können. Ganz einfach gesagt: Erkennen zu können, dass ein jeder Mensch nicht mehr oder weniger wert als ein anderer ist.

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/schokokuss-negerkuss-mohrenkopf-185331/