Ostern feiern wir wieder nicht gemeinsam

Corona ist in vielfacher Hinsicht existenzbedrohend. Menschen fürchten um ihre Gesundheit, im schlimmsten Fall um ihr Leben. Es gehen Firmen pleite und Arbeitsplätze verloren. Nicht nur die Wirtschaft stöhnt. Der Einzelhandel, die Tourismusbranche, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sind heruntergefahren. Die Kultur ist lahmgelegt: Opernhäuser, Theater, Konzertsäle, Kleinkunstbühnen, Kinos, Museen – geschlossen. Professionelle Kulturschaffende des darstellenden Kunst- und Musikbetriebs, insbesondere der Freien Szene, sehen sich seit über einem Jahr einem Berufsverbot ausgesetzt – Alternative: Hartz 4. Der Bildungsbetrieb in Schulen, an Universitäten und sonstigen Eirichtungen fährt – wenn überhaupt – mit angezogener Handbremse. Dies alles ist hinlänglich bekannt, vor allem aber ist es für die Betroffenen mehr als dramatisch. Verzweiflung macht sich breit. Psychologen und Psychiater wissen ein Lied davon zu singen.

Neben Gesundheit und Existenzsicherung ist es die Kultur in all ihren Facetten, die den Menschen trägt. Kultur – und damit ist nicht allein die Kunst gemeint – ist der Kitt der Gesellschaft, weil sie nicht nur seelischen Ausgleich bringt, sondern wie der Sport gemeinschaftsbildend ist.

Reden wir zum Beispiel von Traditionen, Bräuchen und Festen. Traditionen sind Gemeinschaftssache. Können sie nicht begangen werden, mögen zwar auf den ersten Blick keine Existenzen gefährdet sein, aber das sehen Schausteller, Fieranten und Festwirte, die jetzt normalerweise das Jahr über auf Volksfesten, Dulten und Messen unterwegs wären, ganz anders. Bräuche wie das Maibaumaufstellen, Sonnwendfeiern, Erntefeste, Kathreintänze usw. führen Menschen zusammen; umgekehrt leben Bräuche erst durch die Gemeinschaft: Christliche Feste und Feiertage wie Ostern und Weihnachten fanden 2020 im Lockdown und damit so gut wie nicht statt. Ostern 2021 wird man ohne Gemeinschaft nicht anders erleben. Feste wie Hochzeiten, Geburtstage, Familien-, Firmen- und Vereinsjubiläen können ohne Familien, Angehörige, den Freundes-, Kollegenkreis, die Belegschaft zwar irgendwie begangen, aber doch nicht wirklich gefeiert werden. Corona ist also nicht nur ein Brandbeschleuniger in Sachen Existenzgefährdung, sondern auch der Todbringer des sozialen Lebens.

In Wissenschaft und Politik herrscht derweil weiter rege Uneinigkeit über die Corona-Strategien. Die Befürworter strenger Einschränkungen sehen am liebsten das ganze Land abgeriegelt und – ungeachtet der Grundrechte und drohender Insolvenzen – das öffentliche Leben heruntergefahren. Andere, fachlich durchaus etablierte Vertreter aus Medizin, Wirtschaft und Wissenschaft kritisieren die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen, weil sie die Zuverlässigkeit von Tests, Inzidenzen, die Aussagekraft von Berechnungsmodellen und Statistiken nicht gegeben sehen.

Die Lage bleibt in mehrerlei Hinsicht diffus. Man fährt auf Sicht, heißt es. Doch die Scheibe ist beschlagen und der Motor stottert.

Maximilian Seefelder

Foto: Maximilian Seefelder

Hype und Flashmob – Die Geschichte vom Palmbuschen

Was ist da schon dabei? Ein bisschen Grünzeug, mehr nicht. Hinter diesem bisschen Grünzeug verbirgt sich eine uralte Tradition. Woher kommt diese Tradition eigentlich? Dazu müssen wir eine lange Zeitreise machen.

Unsere Geschichte beginnt mit einem Hype, so würde man heute dazu sagen. „Habt ihr schon von Jesus gehört? Man sagt, er könne Tote zum Leben erwecken!“ Über nichts Anderes als über diesen mysteriösen Wunderheiler flüstern die Menschen in Jerusalem in diesen Tagen. Es heißt, bald soll er nach Jerusalem kommen. Es brodelt in der Stadt. Die Menschen warten auf ihn. Und Jesus ist ein Meister der Inszenierung. Er lässt sich Zeit. Und als er endlich kommt, da reitet er nicht auf einem Pferd oder steht auf einem prächtigen Streitwagen, nein, es ist ein Esel, ein Zeichen der Demut und des Friedens. Gleichzeitig erfüllt er damit noch eine uralte Prophezeiung:

„Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. (Sach 9,9 EU)“

So hat es der Prophet Sacharja im Alten Testament vorausgesagt. Die Menschen, die auf Jesus warten, sind ganz außer Rand und Band, sie jubeln ihm zu, sie werfen ihre Kleider auf den Weg, schneiden Palmzweige von den Bäumen und säumen den Weg damit; ein Flashmob, wo würde man heute sagen. Und so zieht Jesus in Jerusalem ein. Es ist ein Triumph. Und das schmeckt den Römern ganz und gar nicht.

Nochmal zurück zu den Palmzweigen. Sie sind damals etwas ganz besonders; ein Symbol. Palmen sind heilige Bäume; auch bei den Griechen und Römern. Palmzweige von den Bäumen schneiden und auf den Weg werfen, das ist ein ganz besonderes Zeichen der Huldigung. Es ist etwas für Könige.

Und genau an das, was vor vielen, vielen Jahren passiert ist, daran erinnern wir heute, wenn wir Palmbuschen aus sieben verschiedenen Zweigen winden und in der Kirche weihen lassen. Dann ist ihr Platz im Herrgottswinkel, bis zum nächsten Jahr. Geweihte Palmbuschen schützen die Familie und das ganze Haus vor jeglichem Unheil. So ist es der Brauch.

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/palmen-handpalmen-kreuz-gebinde-ei-322236/

Zuagroaster Kultheiliger

Eigentlich kommt Gunther aus Thüringen. Dort ist er im Jahr 955 geboren. Die ersten 50 Jahre seines Lebens war er ein wichtiger Adeliger. Dann hat er ein zweites Leben angefangen. Eines Tages klopfte er an die Pforten des Klosters Niederaltaich.

Was ihn wohl dorthin verschlagen hat? Man sagt, es gab da eine unglückliche Liebesgeschichte mit einer hübschen Prinzessin. Manch andere erzählen auch, Gunther hätte seinen eigenen Bruder umgebracht und sei daraufhin ins Kloster gegangen.

Wie dem auch sei, Gunther hatte genug von der stressigen Welt. Er wollte seine Ruhe. Sogar das Kloster war ihm zu viel. Er hat sich in den tiefsten Wald bei Rinchnach in eine kleine Einsiedelei zurückgezogen. Dort hat ihn ein grimmiger Winter überrascht; ein Winter, wie er im Bayerischen Wald eben so üblich ist. Er war so eingeschneit, dass für seine Mitbrüder kein Durchkommen war. Nicht eine Scheibe Brot vermochten sie ihm zu bringen. Mit einigen ärmlichen Gräsern und Kräutern, die er unter dem Schnee fand und hinunterwürgte, konnte er gerade so überleben. In diesen Stunden fiel es Gunther wie Schuppen von den Augen, in welchem Saus und Braus er vorher gelebt hatte: die köstlichsten Speisen, Brot, Wild, Süßigkeiten, und, und, und. Von da an war er auch für die einfachste Speise aus tiefstem Herzen dankbar. Und heute? Wir werfen Nahrungsmittel einfach weg. Es sind ja genug da; und das, obwohl heute noch viele Menschen hungern. Vielleicht sollten wir, wenn wir das nächste Mal etwas wegwerfen an den Heiligen Gunter denken.

Dort, wo Gunther einst so gehungert hatte, errichteten die Menschen später erst eine Kapelle und später eine kleine Kirche. Noch heute steht sie da und erhebt sich über die sie umgebenden Hügel; ein wunderbares Ziel für Wanderer.

Gunther hielt es nicht im Bayerischen Wald. Viele Jahre durchstreifte er als Missionar Böhmen und Ungarn, bis ihn die große Politik wieder einholte. Drei Kaisern diente er als Berater und vermittelte im Konflikt zwischen Bayern und Böhmen, der nie zur Ruhe kam. Einmal musste er sogar, als das kaiserliche Heer in einer ungünstigen Lage war, schnellstens einen Waffenstillstand aushandeln.

Frieden war nicht in Sicht, so sehr er sich darum bemühte. Gunther war der großen Politik müde. Außer Verdruss hatte sie ihm nichts gebracht. Am Ende seines Lebens hat er sich noch weiter in den Wald zurückgezogen, fernab der großen Welt. In seiner böhmischen Einsiedelei in Gutwasser ist er 1045 im biblischen Alter von 90 Jahren gestorben.

Christoph Goldstein

Foto: Reinhold Ertl

Die Nachhaltigkeitslüge

Nachhaltigkeit ist ein Zauberwort. Firmenchefs und Politiker schmücken sich damit. Wer nachhaltig lebt, wer nachhaltig wirtschaftet, der gehört zu den Guten.

Im Modegeschäft wollen alle zu den Guten gehören: vom Riesen bis zum Zwerg. Aber ist das so? 2,3 Milliarden Kleidungsstücke überschwemmen jedes Jahr unsere Modegeschäfte; von Stralsund bis Straubing. Rechnen wir mal ein bisschen. Jeder von uns müsste 25 neue Kleidungsstücke pro Jahr kaufen; und zwar jedes Jahr! Von diesen unglaublichen 2,3 Milliarden bleibt ziemlich viel übrig: 230 Millionen Kleidungsstücke. Jahr für Jahr. Einige dieser Millionen Kleider finden Abnehmer im Ausland, viele werden recycled, die meisten weggeworfen, geschreddert, verbrannt.

Wenn um uns herum der Markt nur so brummt, dann merkt man das nicht so. Jetzt aber sitzen die Händler auf einem riesigen Berg Winterkleider. 500 bis 800 Millionen sollen es sein. Kein Wunder, die Geschäfte waren ja auch lange genug zu. Aber wohin mit diesem Berg? Die Frühlingskollektion ist schon längst da. Einlagern? Das ist sehr teuer, auch für die, die Platz haben. Außerdem kommt ja nächstes Jahr wieder eine Winterkollektion. Spenden? Ein Verlustgeschäft. Wenn ein Händler 1000 Hosen spenden will und jede Hose 30€ wert ist, dann muss er am Ende fast 7€ Steuern zahlen, pro Hose. Für 1000 Hosen sind das 7.000€ Steuern. Am Ende bleibt nur übrig, die Ware an Outlets und Off-Price-Ketten zu verkaufen, die alles zum günstigsten Preis verramschen. Oder eben die Müllverbrennung.

Auch wenn jetzt geplant ist, dass die Steuer auf Kleiderspenden ausgesetzt wird, wo sollen wir denn hin mit den ganzen Kleidern? Wird nicht einfach viel zu viel produziert? Wird da nicht von Nachhaltigkeit nur geredet? In den letzten Jahren haben wir uns auf den Schultern ostasiatischer Näherinnen, die pro T-Shirt, das 4,99€ kostet, gerade mal 13 cent verdienen, zu einer Wegwerfgesellschaft im Nachhaltigkeitsmäntelchen entwickelt.

Auf der anderen Seite sind da die Geschäfte, die wieder aufsperren möchten, die Verkäuferinnen und Verkäufer, die wieder arbeiten wollen und ihre Familien ernähren müssen. Was kann man da tun? Was muss passieren, dass den Menschen Kleidung wieder etwas wert ist? Das ist nämlich das eigentliche Problem.

Es müsste sich wieder lohnen, Kleidung zu reparieren: eine Marktlücke für Händler. Es müsste in Modehäusern die Möglichkeit geben, Kleidung in Zahlung zu geben und sie anschließend wiederverkaufen zu können, so wie bei Autos, eine Art Vintage-Kollektion. Auch eine Marktlücke. Und man sollte die Menschen bei ihrer Eitelkeit packen. Heute will jeder einzigartig sein, sich von der Masse abheben. Einige Firmen machen sich genau das zu Nutze und denken Individualität und Nachhaltigkeit zusammen. Wie wäre es, am Smartphone seine maßgeschneiderten Sneakers zu entwerfen, Grafiken, Farbe und Schriftzüge selbst auszuwählen? Das wäre eine Möglichkeit, Nachfrage und Produktion zu verbinden. Das bedeutet: keine Überschüsse? Zukunftsmusik? Nein, überhaupt nicht! Das gibt es heute schon!

Christoph Goldstein

Foto: https://www.pexels.com/de-de/foto/mehrfarbige-hungermantel-2872879/

Große Niederbayerinnen

Es gibt ein Buch aus dem Jahr 1972 mit dem Titel „Große Niederbayern“. Es handelt von niederbayerischen Säulenheiligen: Ludwig der Kelheimer, Hans Leinberger, Joseph von Frauenhofer, Hans Carossa, und, und, und. Aber Stopp! Fällt Ihnen etwas auf? Nicht? Doch! Lauter Männer, nicht wahr? Und die Frauen? Gibt es keine bekannten Niederbayerinnen?

Und ob! Herzogin Ludmilla, die das Kloster Seligenthal in Landshut gründete, Elisabeth von Bayern (1227-1273), Königin des Heiligen Römischen Reiches, Agnes Bernauer, Berta Hummel, Marlene Reidel, Anna Wimschneider, Uschi Glas, Luise Kinseher, die Olympiasiegerin Barbara Engleder, und, und, und.

Ist doch gar nicht so schwer, oder? Und da sind einige dramatische Lebensgeschichten dabei, die sich spannend erzählen lassen. Aber früher wollte man das nicht. Geschichte war etwas für Männer. Da hatten Frauen nichts zu suchen. Allmählich aber sind die Historiker/innen draufgekommen, dass Geschichte nicht nur aus Napoleons und Caesars besteht. Die Alltagsgeschichte, das Leben der normalen Menschen, wie es Anna Wimschneider beschreibt, ist mindestens genauso spannend. Mit der Zeit haben die Historiker/innen immer weitere dieser vielen Geschichten entdeckt, die unter der politischen Geschichte liegen.

Ist Ihnen vorher bei der Liste etwas aufgefallen? Richtig! Da fehlt doch eine große Niederbayerin, die wir auf gar keinen Fall übergehen dürfen. Und das ist Emerenz Meier! 1874 ist sie in Schiefweg geboren. Schiefweg liegt ungefähr bei Waldkirchen. Schief ist auch ihr Leben verlaufen, immer schiefer mit der Zeit. In ihrer ersten Erzählung, „Juhschroa“ heißt sie, hat sie mit 19 Jahren eigentlich ihre eigene Zukunft erzählt: da geht es um eine Bauerstochter, die alles verliert, bloß ihr gute Laune nicht. Am Ende ihrer Tage, muss sie von Haus zu Haus ziehen, bettelarm, ihre einzige Hoffnung, die Gnade der Menschen. Und trotzdem: Selbst als ihr letztes Stündlein geschlagen hat, geht sie mit einem „Juhuhu!“ in die Ewigkeit:

Es ist nun schon an die zehn Jahre her, dass das lustigste Weib, das je auf dieser traurig-lustigen Welt gelebt, seinen letzten Jauchzer ausgestoßen hat. Ich war damals elf Jahre alt und hatte meine Freude an jenem schrillen, markerschütternden Schrei, dessen Ausklang die Knochenfaust des Todes in der röchelnden Kehle erstickte.

„Juhuhu!“ tönte es von dem elenden Lager, auf das die noch elendere Gestalt der achtzigjährigen Frau gebettet war, und wir Kinder, die wir ahnungslos fröhlich wie an sonstigen Tagen im Kreis herum standen, stimmten laut lachend mit ein.

„Juhuhu“ – das war der letzte Seufzer des Hanserl Enzls.

Emerenz Meier ist auf einem Bauernhof groß geworden. Schon ganz früh hat sie angefangen begeistert zu lesen und zu schreiben. Der Bayerische Wald, die Armut, und die Not der Menschen, die dort leben, das war ihr Thema. Ihre erste Erzählung, „Juhschroa“ hat sie noch heimlich, anonym, ohne Namen, bei einer Passauer Zeitung eingesendet. Aber lange hat es nicht gedauert, bis sie sich einen Namen erschrieben hat. Bloß mit dem Geld hat es nie so wirklich geklappt. Nicht nur Emerenz, auch ihre Eltern waren pleite. Als einzige Möglichkeit blieb die Neue Welt. Mit 32 Jahren ist sie schließlich mit ihren Eltern nach Amerika ausgewandert. Zurückgekommen ist sie nie.

Dort wurden sie nicht besonders freundlich empfangen. Ans Schreiben war nicht zu denken. Als Putzfrau und Fabrikarbeiterin musste sie sich durchschlagen. Das einzige was da noch blieb, war der Alkohol, einige von Niedergeschlagenheit gebeugte Gedichte und spärliche, sarkastische Briefe in die Heimat. Vor 93 Jahren, am 28. Februar 1928 ist sie mit nur 53 Jahren in Chicago gestorben.

Was bleibt, das sind ihre Gedichte und Erzählungen. Sie handeln von einer längst vergangenen Zeit, als noch keine Bundesstraßen den Wald durchzogen, es noch keinen Strom gab und noch kein fließendes Wasser und von ganz normalen Menschen, die versuchen, sich irgendwie in dieser tragikomischen Welt durchzuwurschteln.

Christoph Goldstein

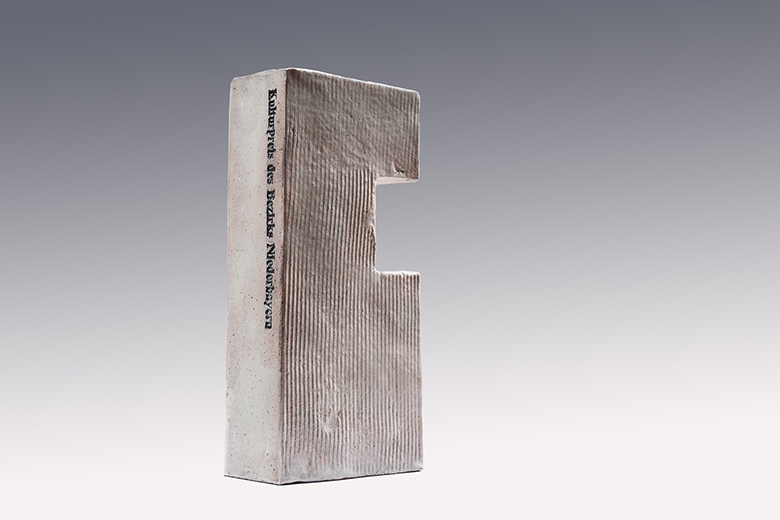

Der Kulturpreis des Bezirks Niederbayern 2021

Die Kultur, das ist ein weites Feld. Es reicht von Musik über Sprache bis zu Bräuchen und von der Tracht über’s Bauen bis zur Kulturlandschaft. Viele Menschen bestellen dieses weite Feld Tag für Tag: vom Opernsänger bis zum Züchter alter Haustierrassen.

An Menschen, die sich um die Kultur besonders verdient gemacht haben, richtet sich der Kulturpreis des Bezirks Niederbayern. Bis zum 15. März 2021 können Kulturreferent/innen und Kulturbeauftragte, Kreis- und Stadtheimatpfleger/innen und Kulturinstitutionen aller niederbayerischen Kommunen Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen, an die der Preis dieses Jahr gehen könnte.

Sie kennen jemanden, den sie gerne vorschlagen möchten? Dann sprechen Sie mit Ihren Kulturbeauftragten vor Ort. Vielleicht wird Ihr Vorschlag angenommen und Ihre Kandidatin bzw. ihr Kandidat erhält am Ende sogar den Preis!

Wer bestimmt, wer den Preis bekommt? Die Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter vom Kulturreferat des Bezirks Niederbayern sehen sich die Vorschläge ganz genau an. Am Ende vieler Wertungsdurchgänge steht eine Liste. Aus dieser Liste wählen die Mitglieder der Fachjury einen Gewinner aus. Der Kultur-, Jugend- und Sportausschuss entscheidet dann darüber in seiner Sommersitzung. Die Preisverleihung findet Herbst statt.

Wenn Sie mehr wissen wollen, dann schauen Sie doch auf unser Homepage vorbei! Hier finden Sie die Modalitäten der Ausschreibung und auch die Preisträger der vergangenen Jahre.

https://www.bezirk-niederbayern.de/kultur/beratung-foerderung/kulturpreis/

Christoph Goldstein

Foto: Harry Zdera

Vom Schlachthof auf den Grill

Schlachten am laufenden Bad

Schlachthöfe sind weit weg. Meinen wir. Schlachthöfe sind meistens unscheinbar in Gewerbegebieten versteckt, neben Autohändlern, Elektrofachhändlern und Logistikhallen. Erst wenn es Ärger gibt, dann sind sie auf einmal wieder da.

Im Landshuter Schlachthof werden pro Jahr eine Million Schweine geschlachtet. In ganz Deutschland sind es knapp 60 Millionen. Fast ein Drittel der vielen, vielen Tonnen Schweinefleisch geht nach China. Wäre da nicht die Afrikanische Schweinepest. 2020 hat China einen Importstopp verhängt. Das gilt für Regionen, in denen die Schweinepest wütet. Das Fleisch, das nicht nach China geht, muss in den eh schon umkämpften europäischen Mark gequetscht werden. Die Preise fallen also weiter. Aber das Geschäft mit den Schweinen lohnt sich trotzdem: für die großen Konzerne. Bei den Menschen aus Osteuropa, die Tag für Tag Schwein für Schwein schlachten und zerlegen kommt davon nichts an. Sie sind gar nicht bei den großen Konzernen selbst unter Vertrag, sondern bei einem der vielen Subunternehmer. Damit sparen die Konzerne Geld und ziehen sich aus der Verantwortung. Die Menschen aus Osteuropa kommen zu uns, weil in ihren Ländern bereits Menschen aus Ostasien für noch weniger Geld in den Schlachthöfen schuften; ein Teufelskreislauf. Die Exporte aber steigen und steigen, die Gewinne auch. Wen interessiert es denn schon, wo das Fleisch herkommt? Hauptsache billig.

Teure Grills – billiges Fleisch

Während auf der einen Seite die Diskussion um die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen die Debatte um Fleischpreise neu entfacht hat, ist auf der anderen Seite festzustellen, dass für die Verbraucher an der Fleischtheke fast nur der Preis zählt. Es ist kurios! Die Menschen geben hunderte bis tausende von Euros für einen Grill aus und beim Fleisch achten sie auf Centbeträge.

Investieren wir als Grillnation vielmehr in professionelle Ausstattung, als in hochwertiges Grillgut? Es bleibt die Frage: Warum wird so viel Geld für einen Grill ausgegeben, aber für das Fleisch fast nichts? Und: Welchen Beitrag können wir zum Tierwohl leisten ohne gleich Vegetarier zu werden? Wenn wir schon so gerne grillen, dann könn(t)en wir mit unserem Grillverhalten vielleicht einen positiven Effekt auf die Fleischindustrie und das Tierwohl haben.

Cindy Drexl/Christoph Goldstein

https://pixabay.com/de/photos/schwein-schweinefleisch-schlachthof-1985380/

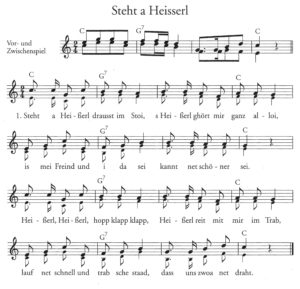

Gesungener Dialekt

Eine fremde Sprache geht nicht jedem leicht über die Lippen. In gesungener Form sieht es da schon anders aus: So singen viele Menschen, die man nicht unbedingt als talentiert für Fremdsprachen bezeichnen würde, immer wieder ohne große Probleme „Happy Birthday to you“, und es kommt ihnen gar nicht spanisch vor, wenn sie alle Jahre erneut „Feliz Navidad“ anstimmen. Die Melodie scheint die fremden Worte mit Leichtigkeit zu tragen, diese verknüpfen sich ganz automatisch mit dem Melodiefluss.

So tragen Melodien auch mundartliche Begriffe und machen es Nicht-Dialektsprechern leicht, sich darin zu üben. Mit fast kindlicher Unbeschwertheit kann man sich beim Singen auf das Aussprechen von nicht ganz vertrauten dialektalen Ausdrücken einlassen und ausprobieren, wie es klingt, so etwas aus dem eigenen Mund zu hören. Ganz nebenbei erschließt sich regionale Sprach- und Kulturgeschichte, auch über den von vielen Nicht-Muttersprachlern praktizierten Trinkspruch „Oans, zwoa, gsuffa“ hinaus. Den kann man übrigens auch singen, im Lied „In München steht ein Hofbräuhaus“. Die Vermittlung von überlieferten Volksliedern bewahrt so auch dialekte Ausdrücke, die in Vergessenheit zu geraten drohen, etwa beim Themenfeld der Tierlieder: Der Ausdruck Heißerl für ein Fohlen im Kinderlied „Steht a Heißerl drausst im Stoi“ ist nicht mehr jedem geläufig, genau wie die Grejaln (im Liedtext „Und die Grejaln, dö singan ganz suiban am Fejd“) als dialektale Bezeichnung für Grillen. Im gesungenen Vierzeiler „Fideroi, Zithern schlogn, scheene Spuifedern trogn, in d‘ Kircha ei geh, und koan Rosnkranz hobm“ geht es um die sichelförmigen äußeren Schwanzfedern des Birkhahns. Diese Federn werden gern als prachtvoller Hutschmuck getragen und als Spielfedern bezeichnet – hätten Sie’s gewusst?

Auch die Kommunikation zwischen Mensch und Tier ist Inhalt mancher Lieder. Der an Schweine gerichtete Lockruf „Husstata“ erscheint im Zwiefachen Der Saulocker: „De Husstata, de Husstata, laufand ummanand überoi. Husstata, hod s‘ wieder neamd eiglockt in Stoi.“ Fuhrkommandos wiederum sind stimmliche Signale ans Pferd oder den Ochsen, um dem Zugtier Start, Stopp und Zugrichtung mitzuteilen. In einer Vertonung des Gedichts Wödaschwüln – eine Bezeichnung für die Schwüle unmittelbar vor Ausbruch eines Gewitters – von Emerenz Meier werden sie gesungen: „Hü, meine Öchsl, hü“ treibt die Tiere im Sinne von „Auf geht’s“ an. „Hott, meine Öchsl, hott“ weist sie an, rechtsherum zu gehen. „Aoh, meine Öchsl, aoh“ bremst sie ab und bringt sie zum Stehen.

Veronika Keglmaier

Lied: Materialien zur musikalischen Volkskultur in Niederbayern, Band 6

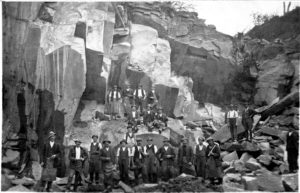

Steinreich – Hauzenberg und der Granit.

Wie entsteht Granit? An gewissen Stellen steigt Magma an die Erdkruste hoch. Dort vermischt sich die Magma mit dem Gestein, das schon da ist, erkaltet und daraus entsteht dann beispielsweise Granit. Das ist im Bayerischen Wald vor vielen hundert Millionen Jahren passiert. Dort wo heute Hauzenberg liegt, hat sich damals ein Granitmassiv mit einer Fläche von ungefähr 60 km² gebildet. Der Hauzenberger Granit ist schwarz-weiß gesprenkelt. Meißner Granit hingegen hellrot. Welche Farbe der Granit hat, liegt daran, mit welchen und mit wie vielen Mineralien er sich verbunden hat.

Allein im Umkreis von Hauzenberg haben die Menschen seit dem Mittelalter in über 200 Steinbrüchen so viel Granit abgebaut, dass der Hauzenberger-Granit bald sprichwörtlich wurde: Mit ihm haben die Bayern ihre Kirchen gebaut, Straßen gepflastert, Brunnen gebaut, Brücken errichtet, Rinnsteine gelegt, Grabsteine hergestellt und vieles mehr. Granit braucht man beim Straßenbau, für Schotter, ganz fein zerrieben als Inhaltsstoff für Beton und als Sockel für Denkmäler sowie als Rohmaterial für Skulpturen.

Die Arbeitsbedingungen in den Steinbrüchen waren mörderisch. Heute wird Granit mittels kontrollierter Sprengungen „abgebaut“; Bagger laden ihn auf Lastwagen, transportieren ihn ab und später zerkleinern Maschinen das Gestein. Noch bis vor 100 Jahren mussten die Arbeiter das alles mit der Hand und einfachstem Werkzeug erledigen; vom Staub gar nicht zu reden. Aber die Menschen im ganzen Land brauchten Granit für ihre Straßen und Wege, Dorf- und Stadtplätze. Und so sorgten sie indirekt für den Lebensunterhalt von über 1000 Menschen allein in Hauzenberg und weiteren 10.000 im gesamten Bayerischen Wald.

Noch heute ist die Region rund um Hauzenberg das Zentrum der Niederbayerischen Granitgewinnung. Und die vielen aufgelassen Steinbrüche sind ein Eldorado für Hobbygeologen. Im Jahr 2005 hat in Hauzenberg das „Granitzentrum“ eröffnet (https://granitzentrum.de/ ). Das „Granitzentrum“ ist ein Museum am Rande eines alten Steinbruches. Dort können sich die Besucherinne und Besucher die Geschichte des Hauzenberger-Granits von der erdgeschichtlichen Entstehung bis in die Gegenwart erzählen lassen.

Christoph Goldstein

Foto: Granitzentrum Hauzenberg

Nur der Wandel ist beständig

Jeder kennt die Situation: Beim Anschauen alter Fotos macht sich Erheiterung und Erstaunen im Freundes- und Familienkreis breit, angesichts offensichtlicher „Modesünden“ vergangener Jahrzehnte. Schon bald schwelgen alle in Erinnerungen an alte Bekannte und die damaligen Ansichten. Diese decken sich manchmal erstaunlich wenig mit dem aktuellen Selbstverständnis. Das ist nun durchaus nichts Ungewöhnliches. Die großen und bedeutsamen Ereignisse des Lebens sorgen ebenso wie alltäglichen Erfahrungen dafür, dass sich jeder Mensch fast zwangsläufig weiterentwickelt. Wenn der Unterschied zwischen früherem und heutigem Ich aber sehr groß ist, handelt es sich dann überhaupt noch um ein und dieselbe Person? Zweifelsohne eine schwierige Frage, die sich in abgewandelter Form auch auf Baudenkmäler beziehen lässt.

Auch Baudenkmäler verändern sich im Laufe der Zeit, wenn sie, wie z. B. bei Holzblockbauten, verwittern, modrig oder morsch werden. In letzterem Fall ist es unabdingbar, die kaputten Bauteile zu entfernen und durch möglichst originalgetreues Material zu ersetzen. Verliert ein Baudenkmal aber im Zuge dieser Erneuerung seine Identität?

Wichtig ist, wie viel von der Originalsubstanz verloren gegangen ist und wie schnell der Verlust eintritt. Denn problematisch sind vor allem solche Fälle, in denen ein Gebäude auf einen Schlag gänzlich oder größtenteils zerstört wird. Nach einem Brand führt z. B. oftmals kein Weg mehr an einer Rekonstruktion vorbei. So auch beim Ende 2020 wiedereröffneten Stadtschloss in Berlin oder beim Rathaus in Straubing, dessen Wiederaufbau Ende 2020 begonnen hat und sich über die kommenden drei Jahre erstrecken soll. Solche Rekonstruktionen bergen stets die Gefahr, dass das Original verfälscht wird. Dies war auch bei der Diskussion um den Wiederaufbau der Pariser Notre Dame zu sehen, als zeitweilig die prominent vertretene Forderung nach einer zeitgenössischen architektonischen Umgestaltung der Kathedrale im Raum stand.

Rekonstruktionen wird aufgrund mangelnder Authentizität abgesprochen, verlässlich Wissen über die Vergangenheit vermitteln zu können. Diesem Vorwurf der denkmalpflegerischen Wertlosigkeit mag manch einer entgegnen, dass auch historisierende Neubauten dazu in der Lage sind, die Bevölkerung an Bau-, Kunst- und Kulturgeschichte zu erinnern und damit einen zentralen Zweck von Denkmälern zu erfüllen.

Denkmalsanierungen, wie z. B. jene des aus dem 15. Jahrhundert stammenden Landshuter Holzblockbaus „Am Graben 23“, sind dagegen aus denkmalpflegerischer Sicht unstrittig weniger problematisch, da hier auf vorhandener Substanz aufgebaut werden konnte. Sie sind nach ihrer Fertigstellung lebendige Quellen der Vergangenheit und heben durch das Zusammenspiel von Alt und Neu den Entwicklungsprozess des jeweiligen Gebäudes hervor. So haben sie Zeugniswert, sind gegenwärtigen Generationen von Nutzen und können bei all dem auch noch sehr ansprechend aussehen.

Laurenz Schulz

Foto: Kulturreferat