Ein Haus aus Abfall

Was nehmen die Menschen heute am liebsten zum Bauen? Beton natürlich! Mit dem Beton hat es aber einen Haken. Er wird immer teurer, weil der Sand dazu mehr und mehr fehlt. Aber Sand gibt es doch genug, nicht wahr? In der Wüste zum Beispiel. Das Problem ist, in der Wüste wirbelt der Wind den Sand die ganze Zeit hin und her. Die Sandkörner schleifen sich aneinander ab und verlieren ihre spitzen Zacken und Kanten. Am Ende sind sie ganz rund und, wenn man Beton daraus machen will, völlig nutzlos. Für Beton braucht man groben, scharfkantigen Sand. Und der entsteht nur, wenn Gestein verwittert. Und das dauert Millionen von Jahren. Es entsteht also schon immer neuer Sand. Das Problem dabei ist aber, im Moment verbrauchen wir Menschen im einem Jahr doppelt so viel Sand, wie überhaupt entstehen kann.

In Vietnam und Mali verschwinden Flussbetten über Nacht, auf den Kapverden und in Kambodscha Strände und in Ghana die Felder der Bauern. Wer steckt dahinter? Menschen, die sich „Sandunternehmer“ nennen. Überall, wo es nur geht, bauen sie illegal Sand ab und liefern den Stoff, aus dem unsere Häuser sind. Egal ob das in Accra, Moskau, Shanghai, München oder in Röhrnbach ist.

Was erzählt das über unsere Lebensweise, über unsere Wirtschaftsform, den Kapitalismus, wenn auf einmal der Rohstoff ausgeht, der sprichwörtlich immer, wie Sand am Meer, da ist?

Gibt es einen Weg aus dem Teufelskreislauf? Ja! Und zwar, Baustoffe nicht nur einmal, sondern mehrmals zu verwenden. Was passiert, wenn man auf einmal alles, vom Kronkorken, über die Plastikflasche, bis zu alten Pflastersteinen und Türen zum Bauen nimmt? Dann kommt am Ende ein Recyclinghaus dabei heraus. Eine Utopie? Nein, das gibt es längst. Auch bei uns zu Hause in Deutschland. Zum Beispiel in Hannover steht seit einiger Zeit ein Haus, das nur aus recycelten Materialien gebaut ist. In Übersee gibt es ganze Dörfer, die fast nur aus alten Plastikflaschen bestehen. Die römische Villa Officina Roma ist ganz aus Müll und in Dänemark gibt es Häuser, aus alten Schiffscontainern. Und das Recyclinghaus in Hannover? Fast die gesamte Fassade, die Türen, die Fenster, die Wände, das Glas, die Dämmung aus alten Jutesäcken, die Wandverkleidung im Bad (aus alten Kronkorken), ja sogar das Fundament, das alles sind recycelte Baustoffe aus der Region rund um Hannover.

Was sich heute wie eine ganz neue Idee anhört, ist eigentlich eine ganz alte. Früher haben die Menschen nutzlose Burgen und Stadtmauern abgetragen, wenn sie neue Häuser bauen wollten. Es ist höchste Zeit, dass wir wieder lernen, nachhaltig zu denken, auch wenn wir es mit Hilfe des Kapitalismus verlernt haben.

Christoph Goldstein

Fotos: Gundlach Bau und Immobilien https://www.gundlach-bau.de/

Landschaft im Wandel

Das Geburtstagskind hat drei Geschwister: die Ochsenau in der Ebene, die laubbaumdominierte Isarhangleite und die Hochfläche. Die sogenannte Ochsenau im Isartal ist der flache Teil des Naturschutzgebietes im Isartal bei Auloh. Der Name Auloh hat etwas mit Tieren zu tun; genau genommen mit Schweinen. Eigentlich hieß es nämlich „Sauloh“. „Sau“ bedeutet: Hier haben die Menschen früher eine Menge Schweine gehalten. Und „loh“, das heißt, dass dieses Gebiet einmal früher nass und sumpfig gewesen ist. Kein Wunder, denn die Isar, die damals noch sehr wild war, trat ständig über ihre Ufer.

Ab 1880 war die Ochsenau ein Exerzierplatz für das Schwere-Reiter-Regiment der Max-II-Kaserne in der heutigen Podwilstraße, gegenüber des City-Centers. Heute ist die Ochsenau ein Eldorado für Insekten, seltene Pflanzen magerer Standorte und v.a. durch die geplante Bebauung von ca. 20 Hektar in ihrem Schutzcharakter bedroht.

Im 19. Jahrhundert wurden die einstigen Flächen der Hofmark Stallwang auf der Hochfläche (Spitzname: die Landshuter Rhön) an 14 Landwirte aufgeteilt. Jahrzehntelang bewirtschafteten sie die Hochfläche mit Höfen unterschiedlichster Größen. Aus Äckern, Wiesen und Obstgärten entstand eine klassische Kulturlandschaft im tertiären Hügelland durch den Einsatz von Ochsen, Sensen und die kräftezehrende Bearbeitung im Wechsel der Jahreszeiten. Typische Kulturfolger wie die Heidelerche fanden hier ihren Lebensraum.

In der Zeit des Nationalsozialismus trainierte die Reichswehr auf den Flächen der enteigneten Bauern für den geplanten 2. Weltkrieg. Nach dessen desaströsem Ende nutzen die Amerikaner und die Bundeswehr die Hochfläche vor allem zur Übung von Panzergefechten. Die Ketten zerstörten die einst mühsam kultivierten Nutzflächen. Als einer der wenigen Zivilisten hatte der örtliche Naturschutzexperte Paul Riederer einen Passierschein zur Betretung und Befahrung des inzwischen sehr wertvollen Biotopkomplexes für Amphibien, Insekten und seltene Pflanzen. Rund um die Uhr kartierte und dokumentierte er gemeinsam mit seinem Sohn jahrzehntelang den einmaligen Wert des Gebietes.

So legte er mit weiteren Gebietskennern den Grundstein zur Ausweisung des Naturschutzgebietes im Jahr 2001. Der Autor Hans Krieger schrieb damals: „Eine höchst unfriedliche Art des Zusammenwirkens von Mensch und Natur wird abgelöst durch eine friedfertigere.“ Landshuts größtes Schutzgebiet erfreut sich auch als Naherholungsgelände größter Wertschätzung. Der Blick auf das Kernkraftwerk im nahen Ohu mahnt, dass menschliche Eingriffe oft noch Jahrtausende nachwirken. Hoffen wir, dass das junge Naturschutzgebiet dauerhaft gepflegt und gegenüber weiteren Begehrlichkeiten künftiger Generationen erhalten bleibt.

Helmut Wartner

Foto: Helmut Wartner

Stadtregion Landshut

Was Metropolregionen sind, wissen fast alle: Sie sind vor allem groß. Wer auf bayerischen Autobahnen fährt, findet sie entsprechend ausgeschildert: die Metropolregion München und Nürnberg. Der Begriff Stadtregion ist hingegen weniger geläufig.

„Stadtregion“ ist ein Modellbegriff aus der Fachsprache der Raumordnung. Er findet Verwendung insbesondere in der übergeordneten Landesplanung, im Städtebau und in der Geographie. Der Münchner Wirtschaftsgeograph Hans-Dieter Haas definiert Stadtregion als ein „Modell zur Abgrenzung und Gliederung von großstädtischen Agglomerationen“, also sogenannte Verdichtungs- oder Ballungsräume, die durch eine größere Konzentration von Einwohnern und Arbeitsplätzen bestimmt sind. Stadtregionen beginnen ab einer Mindestgröße von 80.000 Einwohnern. Man spricht dabei auch von „sozioökonomischen Raumeinheiten“ mit verschiedenen Zonen: Die Kernstadt, die mit dem Umland (durch Pendler und Konsumenten) funktional verbunden ist. Das Ergänzungsgebiet, das aus den nächst benachbarten Gemeinden besteht, sowie die Umlandzone, der stadtnahe ländliche Raum. Letzterer teilt sich wiederum auf in eine Verstädterte Zone mit größeren Freiflächen, aufgelockerter Siedlungsstruktur und einer Bevölkerung, die überwiegend ins Kerngebiet pendelt. Hinzu kommt die Randzone mit den Umlandgemeinden, in denen der Anteil der landwirtschaftlichen Erwerbspersonen nach außen zunimmt.

Landshut als größte niederbayerische Stadt, kreisfrei, Regierungssitz, Oberzentrum und nordöstlichster Schwerpunkt der Metropolregion München, zählt ca. 73.000 Einwohner. Die Kernstadt bildet zusammen mit den neun Nachbargemeinden Essenbach, Niederaichbach, Adlkofen, Kumhausen, Tiefenbach, Eching, Bruckberg, Altdorf und Ergolding mit zusätzlichen 63.000 Einwohnern die „Stadtregion“ modellhaft ab.

Längst ist Landshut mit Altdorf und Ergolding im Norden und Kumhausen im Süden baulich zusammengewachsen, was – nebenbei bemerkt – die Unterscheidung zwischen Stadt und den unmittelbaren Nachbargemeinden verschwimmen lässt. Allein in dieser räumlichen Konzentration leben mittlerweile über 100.000 Menschen.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also seit der Industrialisierung, verzeichnete Landshut einen enormen Bevölkerungszuwachs, und zwar von damals 12.000 auf heute 73.000 Menschen. Stadt und Landkreis Landshut haben nicht zuletzt durch ihre günstige Lage als Verkehrsknotenpunkt prosperierende Unternehmen vorzuweisen und zählen zu den wirtschaftlich stärksten Gebietskörperschaften Deutschlands. Selbstverständlich sitzen in der Regierungshauptstadt Niederbayerns auch wichtige staatliche Einrichtungen und Behörden.

Maximilian Seefelder

Foto: Klaus Leidorf

Die Preysing-Eiche in Eching

Südlich der katholischen Pfarrkirche St. Johann Baptist, in unmittelbarer Nähe zum Echinger Stausee, steht eine mächtige Stiel-Eiche, die im Besitz der Grafenfamilie Preysing-Lichtenegg-Moos ist. Als Schutzzweck ist in der Verordnung vom Januar 1984 angegeben: „die ca. 250–300 Jahre alte Eiche [ist] wegen ihrer hervorragenden Schönheit und ihres Alters zu erhalten. Die Eiche gehört einfach zum Ort dazu. Es ist so, als ob sie schon immer da gewesen ist. Von weitem schon ist sie zu sehen.

Die Kirche St. Johann Baptist taucht ab 816 in Urkunden auf. Einst war sie eine romanische Basilika am Ufer der wilden Isar. Im Jahr 1702 war die Kirche Opfer eines dramatischen Hochwassers, das Teile des Kirchenschiffes zum Einsturz brachte. Erst 1710 konnte der heutige Barockbau, besser geschützt auf dem kleinen Hügel, eingeweiht werden. Beim Bau der Grafengruft 1891 wurde eine kleine Eiche gepflanzt. So lädt sie gut 130 Jahre später mit ihrem mächtigen Schattenwurf zum Ratschen vor und nach dem Kirchgang ein, oder zu einem Hochzeitsfoto.

Der damalige Stadtplaner, Autor und Baumspezialist Dr. Aloys Bernatzky (1910 -1992), Herausgeber des Buches „Baum und Mensch“ (1973), regte Mitte der 80er Jahre etliche standortverbessernde Maßnahmen für die Eiche an, die auch heute für jedes Baum-Naturdenkmal selbstverständlich sein sollten: keine Parkplätze im Kronenbereich, Entfernung von Belägen samt Bettung, Aufstellen von Pollern gegen weiteres Wildparken, anschließender Einbau von Belüftungsrohren und eine Stärkung der Vitalität durch Baumfutter. Weitblickend dachte er auch an die Einleitung des Dachwassers der nahen Grafengruft zur natürlichen Bewässerung.

Und so strotzt die Echinger Eiche auch heute noch nur so vor Lebenskraft. Wer einen kleinen Ausflug nach Eching unternehmen will, sollte sich unbedingt auch die Pfarrkirche ansehen und sich danach im nahen Traditions-Gasthof „Forster am See“ im Biergarten stärken, bevor es wieder zurückgeht. Der Weg nach Eching ist eine Neben-Schleife (E2) des „Landshuter Höhenwegs“.

Helmut Wartner

Foto: Klaus Leidorf

Symbolsprache im Volkslied

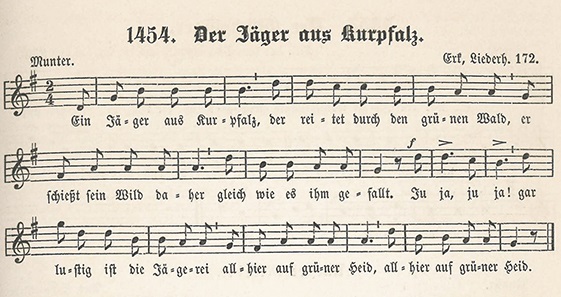

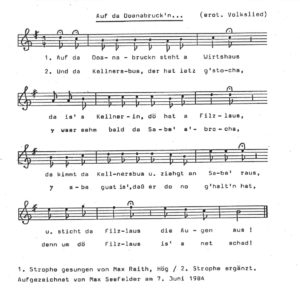

Die Tierwelt wird fleißig bemüht, geht es um symbolische Verschlüsselungen: Häufig begegnet sie einem im sogenannten erotischen Volkslied, wo sinnliche Anspielungen sprachlich versteckt sind. Das reicht von harmlosen Wortspielen bis hin zu Derbheiten. Hinter zahlreichen Texten aus dem letzten Jahrhundert steckt eine Kenntnis von Symbolen und Metaphern, die uns heute mehr und mehr abhandenkommt. Freizügige Moralvorstellungen nötigen heutzutage nicht mehr zur Verschlüsselung von Inhalten, dennoch kann ein sprachliches Versteckspiel, das nackte Tatsachen im ästhetischen Gewand verhüllt, reizvoll sein. Ob man „Bauer, bind dein‘ Pudel o, dass er mi ned beißen ko. Beißt er mi, verklag i di, tausend Taler kost‘ es di“ nach Entschlüsselung seiner Zweideutigkeit immer noch als Kinderlied verbreiten sollte, ist durchaus fraglich. Unstrittig ist jedoch die Kreativität hinter den codierten Texten, wenn es heißt: „O du mei liabs Liesal, wer maht da dei Wiesal, wer schaut nach da Kuah, wann i dir’s net tua.“ Was es mit der Wiese und der Kuh des Lieserl auf sich hat, erschließt sich dem nicht allzu naiven Hörer leicht. Auch die Filzlaus und der Säbel sind nicht schwer zu entschlüsseln, nimmt man folgenden Liedtext unter die Lupe: „Auf da Doanabruckn steht a Wirtshaus, da is‘ a Kellnerin, dö hat a Filzlaus. Da kommt da Kellnersbua und ziahgt an Sabe‘ raus und sticht da Filzlaus die Augen aus.“

Volkskulturarchiv Bezirk Niederbayern VABN L161

Bestimmte Tiere begegnen in der Symbolwelt des Volkslieds vermehrt: So gilt etwa das Schwein als fruchtbar und triebgesteuert und der Kuckuck als Frühlingsbote, ist er doch ein Zugvogel mit verlässlichem Rückkehrtermin. Zugleich ist er, der seine Eier von anderen Vögeln ausbrüten lässt, aufgrund seiner Ablehnung familiärer Verpflichtungen ein Sinnbild für Ehebruch. Der Vogel scheint nicht nur zufällig in einer Strophe des überregional bekannten Liedes vom ‚Jäger aus Kurpfalz‘ auf: „Jetzt reit ich nimmer heim, bis dass der Kuckuck ‚kuckuck‘ schreit. Er schreit die ganze Nacht, allhier auf grüner Heid.“ Eine vorausgehende Strophe beschreibt, wie der Jäger auf der durchaus doppeldeutigen Jagd ein achtzehnjähriges ‚Mägdlein‘ antrifft. Nachdem er sich die ganze Nacht – bis der Kuckuck schreit – vergnügt hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die junge Frau ein ‚Kuckuckskind‘ von ihm zur Welt bringt. Dies bezeichnet ein Kind, das nicht vom biologischen Vater aufgezogen wird. Der Ausdruck leitet sich vom Gebaren des Kuckucks ab, seine Eier in fremde Nester zu legen. Das Gegenteil zum Kuckuck symbolisiert die Taube, die sich lebenslang an einen Brutpartner bindet und dadurch Liebe und Treue verkörpert: „Zwoa schneeweiße Täuwala, a Mandl und a Weiwal, müassn si gern ham, weil’s a Nestal zamtragn“. Weit verbreitet ist zugleich der erotische Symbolismus des Vogels. So gelten kleine Wildvögel im Lied als Symbol für den nachts ‚ausfliegenden‘ Burschen, der Einlass am Fenster seiner Liebsten begehrt: „Es flog ein kleins Waldvögelein, der Lieben fürs Fensterlein, es klopfet leise mit seinem Goldschnäbelein: ‚Stand auf, Herzlieb und lass mich ein!‘“

Der genaue Blick auf die Sprache im Volkslied ist durchaus lohnend: Er eröffnet eine Welt der Symbole und sensibilisiert für sprachliche Verschlüsselungen.

Veronika Keglmaier

Foto: Erk, Ludwig; Böhme, Franz M.: Deutscher Liederhort, Bd. 3, Leipzig 1894, S. 315.

Der Räuber Heigl – Robin Hood aus dem Bayerischen Wald

Der Wind pfeift. Es ist kalt. Über Stock und Stein geht es dahin. Und wenn man nicht genau aufpasst, dann sieht man sie gar nicht, diese schaurige, feuchtdunkle Höhle im schroffen Fels, im tiefgrüngrauen Wald. In dieser Höhle, nicht weit vom Kaitersberg, hat der Räuber Heigl gehaust; im Nichts zwischen Arnbruck und Kötzing. Über 150 Jahre ist das her. Oft hat er mit der Obrigkeit einen rechten Schabernack getrieben und die Gendarmen nur so an der Nase herumgeführt. Und weil er, so sagt man, nur die reichen Bauern und Pfarrer ausgeraubt hat und mit den Ärmsten der Armen seine Beute geteilt hat, die ihn dafür oft geschützt und versteckt haben, war er für die Leute ein richtiger Robin Hood, ein Volksheld. Freilich, man hat ihm auch viel angedichtet. Immer, wenn irgendwas zwischen Arber, Lusen und Brotjackl passiert ist, dann hat es geheißen: „Ja, des is der Heigl gwen!“

Aber welcher Mensch steckt hinter dem Räuber Heigl? Geboren wurde er 1816 als Michael Heigl. Es war eine harte Zeit damals. Die Allermeisten mussten sich irgendwie durchschlagen. So einer war Michael Heigl, ein Mensch ohne Hoffnung. Erst hat er es als Knecht versucht, dann als Schlossergeselle, dann als Hausierer. Weil er einfach so von Haus zu Haus gezogen ist, ohne Erlaubnis, wird er verhaftet. Direkt aus dem Gerichtssaal flieht er in den Wald. Von da an wird er der Schrecken der reichen Bauern, immer auf der Hut, immer auf der Flucht. Aber wie die Gendarmen es auch anstellen, immer geht er ihnen durch die Lappen.

Die meisten seiner Raubzüge unternimmt er zusammen mit seiner Geliebten und Gefährtin Therese Pritzl, der Roten Res. Eines Nachts im Juni 1853 werden die beiden gesehen. Ein Bauer verrät sie an die Gendarmen. Schließlich winken 200 Gulden Belohnung, heute etwa 2000€. Alle machen sich auf den Weg. Sie wollen schon murrend heimkehren, da entdecken sie eine tief im Dickicht verborgene Felshöhle. Aber der Räuber und seine Geliebte fliehen. Schließlich ist es eine echte Räuberhöhle. Und jede echte Räuberhöhle hat einen Notausgang. Aber es hilft nichts, der ganze Berg ist umstellt und am Ende müssen sich die beiden ergeben. Sie werden in Eisen gelegt und nach Straubing gebracht. Dort findet ein Jahr später der Prozess statt. Von weit und fern aus dem ganzen Bayerischen Wald strömen die Menschen herbei um sagen zu können, sie waren dabei, wie sie den Räuber Heigl zum Tode verurteilt haben. Seine Geliebte, die rote Res, verurteilt der Richter zu zehn Monaten Zwangsarbeit. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. König Max II gibt Heigls Gnadengesuch statt. Heigl muss lebenslang ins Gefängnis. Dort wird er wegen guter Führung und seinem vorbildlichen Verhalten Aufpasser. Und das wird sein Verhängnis. Eines Tages erschlagen ihn zwei Häftlinge hinterrücks.

Noch heute wohnen Nachfahren des Räubers rund um den Kaitersberg. Seine Kinder hat Heigl, kaum waren sie geboren, in die Obhut von Bauern unweit seines Unterschlupfs gegeben. Wer will kann jederzeit auf Heigls Spuren wandern. Ein steiler, ausgeschilderter Wanderweg führt über die Höhle hinauf zum Kaitersberg. Und eins ist gewiss: Der Räuber war fit. Sehr fit! Denn man kommt ins Schwitzen, wenn man sich auf den Weg zu seiner Höhle hinaufwagt.

Christoph Goldstein

Foto: Ludwig Jilek (herzlichen Dank an den Kur- und Gästeservice Bad Kötzting!)

Mädchen lieben Pferde

Das Pferd war über Jahrhunderte ein „Männertier“. Mit ihm zogen Soldaten in den Krieg, in der Landwirtschaft wurde es als Transporttier oder Arbeitstier auf dem Feld genutzt oder als Statusobjekt gehalten. Und heute? Während es seit Jahren in den Reitschulen an männlichem Nachwuchs fehlt, gibt es vor allem im Spitzensport reitende Männer. Aber warum sind Millionen Pferdefans heute weiblich?

Aus psychologischen Studien geht hervor, dass es nicht der Reitsport an sich ist, warum es die meisten Mädchen – ab dem Alter von etwa sieben Jahren – zu Pferden hinzieht, sondern das Pferd selbst. Mädchen sind tierlieb, sie wollen Pferde umsorgen, füttern, striegeln und den Stall ausmisten. Sie bauen eine innige Beziehung zu den Tieren auf – ähnlich wie bei Haustieren. Die Beziehung zwischen Mädchen und Pferden spiegelt sich auch in verschiedenen Medien wider. Dazu zählen die beliebten Pferdezeitschriften für Kinder, wie zum Beispiel „Wendy“, die Bucherreihe „Hanni und Nanni“, Fernsehserien wie „Black Beauty“, Filme wie „Ostwind“ oder der bisher populärste Pferdefilm, „Der Pferdeflüsterer“.

Zudem ist das Pferd psychologisch gesehen ein „Übergangsobjekt“, das die Phase der Abnabelung von den Eltern wie auch die Phase zwischen Puppe und erstem Freund kennzeichnet. Für Jungs sind Pferde weniger Partner, sondern eine Art Sportgerät mit dem sie auf Wettkämpfe hinarbeiten. Was bleibt ist die Sehnsucht des Menschen nach Natur und Freiheit. Gerade das erfüllen sich Mädchen und Frauen mit und auf dem Pferd. Oder wie ein Sprichwort sagt: „Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“

Was für die einen das Pferd ist, ist für die anderen das Motorrad: Das Motorrad ist verbunden mit Freiheit, Naturnähe, das Eins werden mit sich und dem „Feuerstuhl“, das zweirädrige Gefährt hegen und pflegen, etc. Und so scheint es, als ob es bei diesem Hobby gar nicht so viel Unterschied zur Pferdeliebe gibt. Nur die Anzahl der Pferdestärken ist ein kleiner oder eben auch großer Unterschied.

Seit einiger Zeit lässt sich in der einstigen Männerdomäne Motorrad eine Veränderung feststellen. Noch vor 10 oder 15 Jahren galten Frauen mit eigenem Motorrad als „Außerirdische“. Und heute: Die Frauen erobern neue Räume und haben das Motorradfahren für sich entdeckt. Was für ein Glück!

Cindy Drexl

https://pixabay.com/de/photos/m%c3%a4dchen-pferd-freundschaft-natur-4157869/

Ausgezeichnet

Ausgezeichnet – dieses Eigenschaftswort findet häufig Verwendung, wenn eine Sache gut gelungen ist. Auszeichnungen werden Menschen zuteil, die – in welchem Bereich auch immer – herausragende Leistungen erbracht haben.

So lobt der Bezirk Niederbayern seit 2002 einen Denkmalpreis aus. Er zeichnet damit Denkmalbesitzer und Denkmaleigentümerinnen, die sich bei der Erhaltung ihrer historischen Gebäude in besonderem Maße engagiert und eine beispielhafte Instandsetzung verwirklicht haben.

In Niederbayern gibt es etwa 13.000 Baudenkmäler. Darunter werden Sakralbauten wie Kirchen, Kapellen und Friedhöfe gezählt und als Denkmäler auch wahrgenommen. Ebenso schmücken sich Profanbauten wie Burgen, Schlösser und repräsentative Bürgerhäuser in historischen Altstädten mit der Bezeichnung „Denkmal“. Zudem werden sie häufig als Sehenswürdigkeiten beworben und bestaunt.

Bei Bauern- und Handwerkerhäusern, die oft über Jahre hinweg leer standen, deren Zustand erheblich darunter gelitten hat, scheiden sich gelegentlich die Geister. „Das kann doch kein Denkmal sein. Von wegen wertvoll. Weg damit!“, so manche laienhafte Meinung. Dass aber auch solche Gebäude erhaltenswerte Zeugnisse des Wohnens, Wirtschaftens und Lebens unserer Vorfahren sind und somit kulturhistorische Bedeutung besitzen, wird dennoch immer besser verstanden. Vor allem wo ein einst vielgescholtener „Schandfleck“ durch fachgerechte Sanierung zum Blinkfang geworden ist, der dann zudem überregionale Anerkennung erfährt, verstummen selbst Kritiker. Denn das Ergebnis gibt denen recht, die sich die Mühe gemacht haben, ein Baudenkmal durch eine mustergültige Instandsetzung zu erhalten – freilich nicht ohne erheblichen finanziellen Einsatz und meist mit unzähligen Arbeitsstunden.

Übrigens wer ein Denkmal bewohnt, muss keinesfalls auf Haustechnik und modernen Wohnstandard verzichten. Die Kunst ist nur, beides mit dem historischen Gebäude in Einklang zu bringen. Dies gelingt immer, wo erfahrene Kräfte ans Werk gehen.

Seit heuer kann der Markt Altdorf, Landkreis Landshut, auf ein beispielhaft hergerichtetes Denkmal mehr verweisen: Die „Klingsölde“, ein ehemaliges Bauernhaus in Blockbauweise aus dem Jahr 1695, das nach einem ehemaligen Besitzer namens Klingshirn benannt ist. Die Besonderheit: Mit seinem „Frackdach“ und dem zweiseitig umlaufenden Schrot (Balkon) gehört es zu den eigenwilligsten und selten erhaltenen Beispielen der Bauernhausarchitektur des Landshuter Raums.

Nach langem Leerstand und zweijähriger Instandsetzung wird das Anwesen im Ortskern seit kurzem wiederbewohnt. Für die Bewahrung dieses baulichen Erbes und den Einsatz seiner Bewohner gibt es 2021 den Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern.

Maximilian Seefelder

Foto: Stanglmaier/Bäter

Viel Hitze, kaum Wasser – das Risiko steigt

Angesichts der steigenden Temperaturen und der landläufigen Meinung vom Traumsommer mit italienischen Temperaturen gießt die Risikoanalyse des Bundes zu den Auswirkungen auf unser Klima etliche Wermutstropfen in das Gefühl, das die Menschen nach dem Corona-Lockdown in vollen Biergärten ausgelebt haben.

Worum geht es bei der Risikoanalyse? Das Bundesumweltministerium listet stattliche 102 Klimawirkungen in 13 Handlungsfeldern auf. Im Vergleich zur Vorläuferstudie von 2015 sind die Klimarisiken gestiegen und alle damals aufgelisteten Ergebnisse der 25 Bundesbehörden und -institutionen haben sich bestätigt.

Besonders betroffen sind unsere natürlichen Lebensgrundlagen wie Böden, Wasser und Wälder. Die Szenarien schwanken von einer Erderwärmung von 2,4 (optimistisch) bis zu plus 3,0 Grad bis 2100. Bei 31 Klimawirkungen sieht die Studie deshalb akuten Handlungsbedarf: darunter tödliche Hitzebelastung in den Städten, Wassermangel in Böden und schwerwiegende Folgen für die (Land)Wirtschaft durch sog. Extremwetterereignisse.

Detailliert gehen die Autor*innen in den sechsteiligen Teil-Berichten auf die Themen Grundlagen, Land, Wasser, Infrastruktur, Wirtschaft und Gesundheit und abschließend auf Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarf ein.

Was könnte helfen? Zum Beispiel die Pflanzung von klimaangepassten „fremdländischen“ Gehölzen wie der Gleditschie, der Zerreiche, dem Gingko oder Tulpenbaum , mehr Grün auf den Dächern, an Fassaden und mehr Platz für Fließgewässer und eine neuartige Land- und Forstwirtschaft. Lauter Themenfelder, die z.B. von Landschaftsarchitekten und Landschaftsplanern seit Jahrzehnten in den Kommunen beackert werden; soweit das politisch gewollt ist.

Abschließend heißt es unter der Überschrift „Gesamtbetrachtung der Klimarisiken mit Anpassung“ auf Seite 107: „Klimaanpassung ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die eines koordinierten Handelns auf allen staatlichen und nicht-staatlichen Ebenen bedarf, um eine klimaresiliente Gesellschaft zu erreichen. Bei vielen Klimawirkungen ist der Bund lediglich für die politische Rahmensetzung zuständig. Hauptakteure und wesentliche Ebene für die Umsetzung sind Länder, Kommunen und die Zivilgesellschaft.“ Also wir alle.

Diese Tatsache und die heilsame Medizin liegen passend zur bevorstehenden Bundestagswahl jetzt wieder einmal auf dem Tisch. Hoffentlich finden sie auch Eingang in den Koalitionsvertrag der kommenden Regierung, die wir alle im September wählen können. Wer nicht so lange warten will, kann schon heute mit der Umsetzung loslegen. Und: auch ein lang anhaltender Landregen kann „schönes Wetter“ sein!

Links:

https://www.lve-baumschule.de/fileadmin/downloads/LVE_Stadtbaeume_D_2020_l13.pdf

Helmut Wartner

Foto: Klaus Leidorf

Heisserl, Frosch und Ochsen im Lied

Volkslieder geben Einblick in die vielfältige Lebenswelt der Menschen. Die Texte greifen Themen auf, die uns beschäftigen. Vom Schlaflied für die Allerkleinsten bis zum Liebeslied, vom lustigen Wirtshausgsangl bis hin zum Protestlied oder zum verklärten Heimatlied findet sich kaum ein Themenfeld, das nicht musikalisch behandelt wird.

Auch die Tierwelt ist hier gut vertreten. Dies wiederum lässt Schlüsse ziehen auf einen engen Umgang zwischen Mensch und Tier. Ein Blick ins Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern mit seiner umfangreichen Liedsammlung fördert etwa 50 verschiedene Tiere zutage, die in zahlreichen regionalen Volksliedern in Erscheinung treten. Nicht wenige davon zählen, obwohl sie viele Jahrzehnte alt sind, bis heute zum Repertoire von Volksmusikgruppen. Die Lieder spiegeln eine reichhaltige Tierwelt wider und sind klingende Entsprechung einer – oftmals idealisierten – bäuerlichen Welt. Spitzenreiter der besungenen Tiere sind die Henne, das Schwein bzw. die Sau, die Taube und die Katze. Dahinter folgen Gans, Hahn, Kuh, Ochse, Pferd, Frosch und Floh bis hin zur gut vertretenen Vogelwelt mit Star und Stieglitz, Sperling und Spatz, Krähe und Kuckuck – allesamt keine Exoten, sondern im ländlichen Leben durchaus verankert.

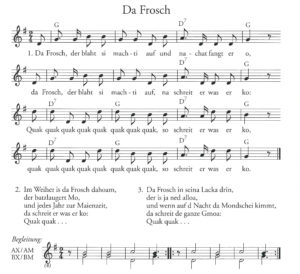

Die Tierlieder begegnen uns in unterschiedlichen Liedsparten. Als Kinderlieder behandeln sie harmlose Szenerien, die der kindlichen Vorstellungskraft entsprechen. „Steht a Heisserl (= Fohlen) drausst im Stoi, `s Heisserl ghört mir ganz alloi, is mei Freind und i da sei, kannt net schöner sei“ entspricht dem Kindertraum vom eigenen Pferdchen. Durchaus kindgerecht ist auch der Einsatz lautmalerischer Tierrufe, etwa bei „Bin i ned a scheener Hoh (=Hahn), kikerikiki, schauts grad her, was i ois ko, kikerikiki“ oder „Da Frosch, der blaht si machti auf und nachat fangt er o: Quak quak quak quak quak quak quak quak, so schreit er, was er ko“.

Darüber hinaus geben Tierlieder auch Einblick in regionaltypische Strukturen der Vergangenheit wie die agrarische Beschaffenheit, die einen Landstrich prägt. So wird der als fruchtbar eingestufte Gäuboden im Lied folgendermaßen beschrieben: „Drei Stunden hinter Dingolfing is ´s niederboarisch Gäu. Da gibt’s vui Woaz und Zuckerruam und aa recht große Säu.“ Karger dagegen präsentiert sich die Landwirtschaft im Bayerischen Wald, etwa im Liedtext „Wenn oana a stoanigs Ackerl hat und hat nur grad oa Kuah, wenn oana siebzeh Kinda hat, na hat er z‘ doa grad gnua. Lass göi, lass göi! Es wird scho wieda bessa wern, lass göi, lass göi! Es wird scho wieda wern.“ Bezug auf den Stellenwert des Rottaler Pferds nimmt hingegen der Liedtext „Vo Minga (=München) ins Rottoi geht’s dreimoi gen Toi und da gibt’s schöne Höf, schöne Ross überoi“. Das Rottaler Pferd, ein kräftiger Warmblüter, war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nämlich die dort vorherrschend gezüchtete Rasse.

Die Liste der volksmusikalischen Bereiche, in denen uns Tiere begegnen, ließe sich lange weiterführen: Im humoristischen Gesang sind sie ebenso vertreten wie in der Betitelung von Volkstänzen und Zwiefachen. Dort spiegeln sie durch ihre Textbetonung den wechselnden Rhythmus einer Melodie wider: „Aba d’Ochsn, d’Ochsn, treib i ned aus“ verdeutlicht, betont gesprochen, einen Auftakt, zwei 2/4-Takte und zwei 3/4-Takte. „Hinter mein Vatern sein Stadl, Stadl, da hockt a kohlschwarza Kodl, Kodl“ beginnt dagegen mit zwei 3/4-Takten und zwei 2/4-Takten. Die Texte dienen damit auch als Erinnerungshilfe für die rhythmuswechselnden Melodien der Zwiefachen.

Tiere begegnen uns im Volkslied demnach in großer Vielfalt und zeugen von einer mit Tieren vertrauten Lebenswelt von Kindheit an.

Veronika Keglmaier

Illustration: Steffi Duckstein

Lied: Regionale Lieder für die Grundschulen in Niederbayern. 50 Kinderlieder, versehen mit Begleitstimmen, Tanzbeschreibungen und lustigen Illustrationen, Landshut 2005 (2001).