Der Wiedehopf ist der Vogel des Jahres 2022

Bis in die 1960er Jahre konnte ein Landwirt noch von ein paar Kühen und etlichen Tagwerk Grund leben. Die kleinteilige Kulturlandschaft, die die Bauern der Natur über die Jahrhunderte abgetrotzt hatten, war durchzogen von Ranken, Rainen, Hecken, Feuchtwiesen, Tümpeln und Nassflächen. Doch dann kam die Zeit des Wirtschaftswunders: die Kaufkraft der Deutschen erhöhte sich nach der Währungsreform, die Schornsteine rauchten und ein neues Zeitalter brach an: Jetzt ging es um Masse statt Klasse und schnell wachsende Erträge. Und dabei störten all die oben beschriebenen Kleinstrukturen in der Landschaft, deren Verlust der Journalist und Historiker Dieter Wieland sehr bild- und wortreich in seinen später preisgekrönten „TOPOGRAPHIEN“ im BR-Fernsehen festhielt: „Ein Kahlschlag geht durchs Land: Begradigung, Bereinigung, Erschließung, Kanalisierung, Neuordnung, Verordnung, Verödung.“

Was hat jetzt der Wiedehopf damit zu tun? Der Wiedehopf liebt Obstwiesen, Weinberge, Hecken und Gehölze. Er brütet in Baum- und Mauerspalten, in Faul- und Felshöhlen oder auch in Erdlöchern. Und davon haben wir, auch wegen der oben beschriebenen Intensivierung der Landwirtschaft, immer weniger. Das Jagdrevier des Wiedehopfs ist der Boden. Vor allem Maulwurfsgrillen – aber auch Käfer, Engerlinge und größere Schmetterlingsraupen, Spinnen, Asseln, Regenwürmer und Schnecken stehen auf dem Speiseplan. Gelegentlich verspeist er sogar Eidechsen. Die findet er in schütter bewachsenen insektenreichen kurzrasigen baumarmen Offenlandschaften mit hoher Strukturvielfalt. An unseren Monokulturen, der Überdüngung und dem hohen Pestizideinsatz aber liegt es, dass es immer weniger Insekten gibt und der Wiedehopf immer weniger zu fressen findet. Ein Schutzprogramm des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Bayern erforscht deshalb das Vorkommen der Maulwurfsgrille – eine der Hauptnahrungsquellen des Vogels und hofft so, mögliche Verbreitungsflächen zielgerichtet zu identifizieren, um dort Artenhilfsmaßnahmen einzuleiten. Während in der „Vogelbibel“, dem sog. Peterson aus dem Jahr 1974 noch ganz Europa als Verbreitungsgebiet angegeben ist, ist die BRD inzwischen ein weißer Fleck mit ein paar Restnestern. In Deutschland leben nur noch weniger als 1.000 Paare, in Bayern nur noch einige wenige – deshalb ist er bei uns vom Aussterben bedroht. Sein lateinischer Name Upupa epops symbolisiert lautmalerisch den typischen Ruf „Upupu“ des auffälligen heimischen Brutvogels. Die weiteren deutschen Namen „Hoppevogel“ oder „Puvogel“ greifen ebenfalls den charakteristischen Laut auf. Der attraktive Wiedehopf ist mit dem langen gebogenen Schnabel im Anschluß an die auffällige bunte Federhaube, dem schwarz-weiß gebänderten Flügeln und schwarzen Schwanzfedern mit der weißen Binde sehr gut erkennbar. Im bekannten Kinderlied von der „Vogelhochzeit“ hat der Komponist Hoffmann von Fallersleben dem Wiedehopf das bekannte Denkmal gesetzt: “Der Wiedehopf, der Wiedehopf, der bringt der Braut den Blumentopf.“ Warum auch immer – vielleicht nur um des Reimes willen. Diese lieblichen Zeilen passen so gar nicht zum Verhalten, wenn der Vogel Gefahr wittert, z.B. durch einen Greifvogel: dann sondert er ein sehr übelriechendes Sekret über seine Bürzeldrüse aus und die kleinen Nestlinge spitzen ihren Kot in Richtung des Eindringlings. Das brachte ihm auch den Namen Stinkvogel ein.

In Landshut macht sich die Ochsenau im Naturschutzgebiet ehemaliger Truppenübungsplatz derzeit Hoffnungen, neben dem Wendehals und der Heidelerche auch in absehbarer Zeit wieder ein Wiedehopfpaar begrüßen zu können – falls dies die geplante Bebauung mit einem hektargroßen Wohngebiet nicht verhindert.

Helmut Wartner

Foto: LBV Bildarchiv Rosl Roessner

Wasserschutzbrot – Umweltschutz mit Genuss!

Regionale Schmankerl genießen und dabei Gutes für die Umwelt tun – klingt das nicht allzu sehr nach Werbeprospekt und heiler Welt? Durchaus nicht, betrachtet man Initiativen genauer, die es sich auf die Fahnen geschrieben haben, für Regionalität und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und dabei unser Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein zu stärken. Für derart zukunftsfähige Ideen macht sich auch die Initiative „Wasserschutzbrot“ stark: Das gemeinsame Ziel der beteiligten Landwirte, Müller, Handwerksbäcker und Wasserversorger ist es, unser Trinkwasser zu schützen und regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern. Wenn wir als Endverbraucher mitmachen und uns für das Wasserschutzbrot begeistern, schützen wir gemeinsam und mit Genuss das Grundwasser, aus dem wir unser Trinkwasser gewinnen.

Worum geht es dabei genau? Landwirte erklären sich dazu bereit, beim Anbau von Backweizen auf die letzte Stickstoffgabe vor der Erne zu verzichten. Dies verringert die Auswaschung von Nitrat in unser Grundwasser. Zugleich verringert sich jedoch der hohe Proteingehalt des Korns und damit der Eiweißgehalt des Weizens, der die Backeigenschaften beeinflusst. Der Umgang mit diesem Weizen verlangt eine spezielle handwerkliche Fertigkeit der weiterverarbeitenden Bäckereien, die mit dem Backweizen das so genannte Wasserschutzbrot herstellen. Er wird daher getrennt vermahlen und gelagert. Die Idee überzeugt: Das Brot verbindet Regionalität und Grundwasserschutz mit Genuss. Nicht umsonst wurde das niederbayerische Wasserschutzbrot vom Deutschen Brotinstitut mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet.

Die Regierung von Niederbayern koordiniert das Projekt „Wasserschutzbrot Niederbayern“, das Teil der „Aktion Grundwasserschutz“ ist. Unterstützt wird sie vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau und dem bayerischen Landesamt für Umwelt. Was im Sommer 2020 in Niederbayern mit dem Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe, einem Landwirt, einem Müller und vier Bäckereien begann, hat nach eineinhalb Jahren bereits erfreuliche Kreise gezogen: Die Anbaufläche wurde mittlerweile verzehnfacht, beteiligt sind in Niederbayern bereits fünf Wasserversorger, sechs Landwirte, drei Mühlen und sechs Bäckereien. Wo man das Wasserschutzbrot in der Region erwerben kann, erfährt man auf der Projekthomepage: https://wasserschutzbrot.de/verkaufsstellen/?locations=203&radius=10

In Franken läuft das Projekt bereits seit 2014. Dort konnten Bodenproben den Erfolg deutlich messbar machen: Der herbstliche Nitratgehalt im Boden halbierte sich im Vergleich zu „normal“ gedüngten Weizenflächen. Wie schön, wenn ein jeder von uns mit dem Kauf eines Wasserschutzbrots direkt dazu beitragen kann, die Nitratbelastung unseres Grundwassers zu reduzieren – lassen Sie es sich schmecken!

Veronika Keglmaier

Foto: https://pixabay.com/de/photos/brot-gebacken-lebensmittel-1281053/

Auf Messers Schneide – Messerschmiede in Niederbayern

Ende März wird ein niederbayerischer Schneidwarenladen sein Geschäft aufgeben. Der Inhaber und Messerschmied wird sich den Messern zukünftig nur noch nebenberuflich widmen können. Ausschlaggebend war nach eigenem Bekunden die Corona-Krise mit ihren Auswirkungen auf den Einzelhandel. Neben dieser aktuellen Krise, die den gesamten Einzelhandel betrifft, haben es Messerschmiede heutzutage aber vor allem aufgrund anderer gewachsener struktureller Faktoren schwer, sich zu halten.

Gravierend wirkt sich aus, dass die Messerfabrikation schon seit vielen Jahrzehnten hochgradig automatisiert ist. Durch Griffe aus Kunststoff-Spritzguss und Schleifroboter kann der Anteil an Handarbeit auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Das ist vor allem für die Firmen wichtig, die in Hochlohn-Ländern ansässig sind, da so der entscheidende Kostenfaktor gesenkt werden kann. Durch die jahrzehntelange Verfügbarkeit extrem günstiger Messer ist die Bereitschaft, mehr Geld für höhere Qualität und echtes Handwerk zu bezahlen, auf breiter gesellschaftlicher Ebene verloren gegangen. Entsprechend schwer haben es Messerschmiede, die notwendigen Preise für ihre Produkte zu erhalten. Gut beraten sind sie daher, durch Kurse oder andere Maßnahmen das Verständnis und Bewusstsein für ihre Handwerkskunst zu schulen. Das Internet und soziale Medien wie Instagram sind Segen und Fluch zugleich. Denn zum einen bieten sie die Möglichkeit, sich von lokaler Kundschaft ein Stück weit unabhängiger zu machen, zum anderen lassen sie die verbliebenen Messerschmiede aber auch mit Kollegen auf der ganzen Welt in direkte Konkurrenz treten.

Dass im Mittelalter und der frühen Neuzeit Messer und vor allem Blankwaffen in Niederbayern gefertigt wurden, die länderübergreifend hohes Ansehen genossen, ist heute kaum noch jemandem bewusst. Passau war das regionale Produktionszentrum, wo die in Anlehnung an das Stadtwappen als „Wolfsklingen“ bezeichneten und beworbenen Messer und Blankwaffen gefertigt und von dort aus exportiert wurden. Die Produktion teilten die sogenannten „Messerer“ und „Klinger“ unter sich auf. Wobei die „Messerer“, die alle einschneidigen Klingenwaffen sowie die Messer des täglichen und handwerklichen Gebrauchs fertigten, gegenüber den „Klingern“ den Vorzug genossen, als einzige das „Markenrecht“ der Wolfsklingen ausüben zu dürfen. Lange Zeit durften die „Klinger“ die von ihnen geschmiedeten und mit der Wolfsmarke gekennzeichneten Klingen nur an die „Messerer“ verkaufen. Erst später erhielten sie das Recht, selbst ungefaßte Klingen und in der Folge sogar mit einfachem Eisenknauf versehene Klingen verkaufen zu dürfen. An ihr damaliges Wirken in Passau erinnern noch heute die große und kleine Messer- und Klingergasse.

Dass sich Passau im Gegensatz zu Solingen nicht als Klingenstadt von Weltruf halten konnte, hat mehrere Gründe: Entscheidend war aber sicherlich, dass die Materialkosten andernorts geringer waren. Die oberösterreichische Eisenstadt Steyr saß z. B. gegenüber Passau direkt an der Quelle des benötigten Materials. In Zeiten, in denen die handwerklichen Arbeitskosten im Vergleich zu heute verhältnismäßig wenig ins Gewicht fielen, war das ein Vorteil, der in Hinblick auf Transportkosten, Zollgebühren und Kosten durch Zwischenhändler zu einem massiven Wettbewerbsnachteil führte.

Doch zurück zur Gegenwart. Die Situation für hiesige Messerschmiede ist wie gezeigt keine leichte. Doch gerade in der Spezialisierung der Messerprodukte und der Teilhabe und Einflussname der Kunden in Form von individualisierten Klingen, Griffen und dergleichen liegt ein großes Potential, das hoffentlich dazu beiträgt, dass es auch zukünftig noch Messerschmiede in Niederbayern gibt.

Laurenz Schulz

Foto: Laurenz Schulz

Von nix kommt nix – Die Donatus-Linde in Vilsbiburg

In Sichtweite der Wallfahrtskirche Maria Hilf steht der Rest eines einst stolzen Naturdenkmals in der Feldflur. Benannt nach dem Begründer der Wallfahrt im Jahr 1686, dem Kaminkehrer Donatus Orelli aus dem Tessin, erblickte sie vor rund 200 Jahren das Licht der Welt und heißt deshalb heute Donatus-Linde.

Noch 2014 erfasste der damalige Baumkontrolleur den Baum mit folgenden Daten: mäßige Vitalität, Stammumfang 478 cm, Höhe 19,5 m und Kronenradien zwischen 6,2 und 10,8 m. Schon damals wütete der gefährliche Brandkrustenpilz, der mit seinem geschlossenen Faulherd die Standfestigkeit erheblich einschränkte und deshalb zu drastischen Maßnahmen zwang: die Einkürzung der Krone um 30 % und Erneuerung der z.T. gerissenen Hohltauseile. Und zu den Zukunftschancen vermerkte der Gutachter: „befristet, Verbleibedauer: max. 8-10 Jahre.“ Zwei Jahre später konstatierte eine Pressemitteilung des Landratsamtes: „Paradoxerweise sieht man einem Baum aus der Distanz nicht an, dass er von dem Pilz befallen ist…Die Schädigung des Wurzelwerks führt über kurz oder lang dazu, dass der Baum…von einem starken Wind umgeworfen werden kann.“

Aber warum kam es überhaupt zu diesem Pilzbefall? Hier äußert der Kreisgartenfachberater des Landratsamtes eine plausible Vermutung: „Der Grund für den Befall dürften […] Verletzungen der Wurzeln der Linde sein, die ihr vor Jahrzehnten beim Bau einer Wasserleitung zugefügt worden sind.“ Da fragt sich der erstaunte Betrachter, warum in aller Welt musste die Wasserleitung, die noch heute an zwei Schieberkappen in Stammnähe und großzügigen Asphalteinfassungen erkennbar ist, direkt neben dem Baum verlaufen? Immerhin zwingt ein massives Rohr für die Hinweistafel der Wasserleitung den ackernden Landwirt zu einem Minimalabstand bei der Feldbewirtschaftung.

Doch der alte Baum scheint angesichts der munteren Stockausschläge gegenüber der Ruhebank durchaus noch Lebensgeister zu besitzen. Vielleicht wurmt es ihn, dass die Stadt ihm den Status als Naturdenkmal aus dem Jahr 1950 inzwischen aberkannt hat. Oder die gegenüber 2016 gepflanzte mit 5 m halb so hohe geschwisterliche Winter-Linde des SPD-Ortsverbandes weckt ihren sportlichen Ehrgeiz? Auch die Feuerwehr Vilsbiburg errichtete 2019 zur 150-Jahr-Feier ein Granit-Marterl an diesem heiligen Ort nahe der Wallfahrtskirche, an dem zahlreiche Vögel und Fledermausarten ihre Schlaf-, Ruhe- und Brutplätze im morschen Gebälk der Donatus-Linde finden. Und so dem Namensgeber als „dem von Gott Geschenkten“ alle Ehre machen. Dieses Naturdenkmal zeigt exemplarisch, dass auch alles geschützte Leben endlich ist und es unsere Aufgabe ist, ständig für angemessenen Nachwuchs und fachliche Begleitung zu sorgen. Oder wie der alte bairische Spruch sagt: „Von nix kommt nix.“

Helmut Wartner

Foto: Helmut Wartner

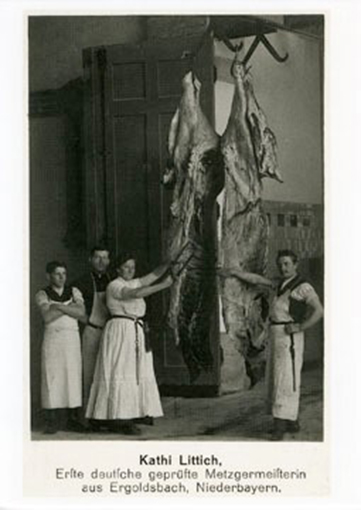

Fleisch und Feminismus

Am 16. Februar 1913 berichtete das Pariser Jugendmagazin „La Jeunesse illustrée“ über die erste weibliche Metzgermeisterin, Madame Kathi Littich aus Ergoldsbach in Niederbayern, in der Sparte „Wahre Begebenheiten“. Blutig, brutal und kräfteraubend sei das Fleischerhandwerk, ganz und gar unweiblich. Dennoch habe Madame Kathi, Ehefrau eines Metzgers im niederbayerischen Ergoldsbach, die Fleischerprüfung mit Bravour bestanden und den Titel der Metzgermeisterin errungen. Mit außergewöhnlicher Geschicklichkeit habe sie vor der Jury einen Ochsen zerlegt und mit nicht weniger Meisterhaftigkeit ein Schwein und ein Kalb auf der Fleischbank nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Die den französischen Artikel bebildernde Grafik zeichnet eine zierliche Frau mit ondulierter Hochsteckfrisur, die voller Grazie vor einem ausblutenden Kalb posiert, ein schwertähnliches Schlachtermesser in der einen, die Kalbshaxe, triumphierend, einer Göttin des Gemetzels gleich, in der anderen Hand hochhaltend.

Darstellung von Kathi Littich in der französichen Zeitung „La Jeunesse illustrée“ vom 16.02.1913.

Von der Allgemeinen Fleischer-Zeitung wurde dies als „nicht aufzuhaltender Fortschritt“ gelobt, woraufhin es entrüstete Leserbriefe hagelte – ein Shitstorm Anno 1912, dem Jahr, in dem Kathi Littich die Meisterprüfung bereits abgelegt hatte. Bis sich diese Sensation in der ganzen Welt verbreitete, sollte einige Zeit vergehen. Kathi Littich erhielt ein Jobangebot von einem großen Hotelbesitzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika mit einem sensationellen Jahresgehalt in Höhe von 50.000 Dollar. Ein Repräsentant dieses Grand Hotels besuchte sie persönlich in Ergoldsbach, um ihr das Angebot zu unterbreiten. Sie solle zwei Jahre lang in New York vor einem öffentlichen Publikum schlachten, Schnitzel, Filets und Würste zubereiten. Man kann sich den fiktiven Dialog ausmalen. „Money for meat?“ fragte der Gentleman aus Big Apple. „Jawoi!“ erwiderte die Ergoldsbacherin und unterschrieb den Vertrag. In „La Jeunesse illustrée“ endete die Geschichte hier und wurde als „Victoire féministe“, als Sieg des Feminismus gefeiert. Happy End?

Nicht ganz. Die Geschichte ging noch weiter, wie französische und deutsche Zeitungen des Jahres 1912, die von den Autoren der Jugendillustrierten scheinbar ignoriert wurden, berichteten. Denn Kathi Littich musste erst um Erlaubnis ihres Ehemannes bitten. Dieser, ebenfalls Fleischer, war über die Auswanderungswünsche seiner Gattin nicht amüsiert. Das im Deutschen Kaiserreich geltende Bürgerliche Gesetzbuch von 1896 billigte dem Ehemann die alleinige Entscheidungsbefugnis zu. Paul Naulais, Reporter der Zeitung „Excelsior“, malte sich den Ehestreit der Littichs in der Metzgerei als wahre Szene eines Schlachtfelds aus. „Kriegsausbruch wegen Beefsteaks“ lautete der Titel seines Beitrags vom 1. September 1912. Dabei ging es um mehr als die Querelen der Metzgersleute. Der Hotelbesitzer, so schreibt Naulais, drohte aufgrund des Vertragsbruchs von Kathi Littich damit, amerikanische Truppen nach Kiel zu schicken und die Hafenstadt bombardieren zu lassen. Ein diplomatischer Eklat zwischen dem Deutschen Kaiserreich und den Vereinigten Staaten von Amerika!

Der amerikanische Konsul musste schlichten und konnte für beide Parteien eine Lösung finden. Der New Yorker Hotelier zahlte dem Ehepaar Littich einmalig 10.000 Dollar für das Monopol auf den Verkauf von Ansichtskarten, auf denen Kathi mit Säge neben ihren geschlachteten Ochsenhälften abgebildet war. Damit war auch ihr Gatte einverstanden. Victoire feministe?

Zum Teil ja. Es war ein Anfang. Das Jahr 1912 war eine Zeit des Aufbruchs, in dem sich weltweit Frauenbewegungen mobilisierten und Rechte einforderten. Am 24. September 1912 fuhren bürgerliche Damen in 18 pferdebespannten Kutschen durch München, um für ihr Stimmrecht bei der Wahl zu protestieren. Es sollte noch bis 1919 dauern, als Frauen erstmals in Deutschland zur Wahlurne schreiten durften. Erst 1958 trat das „Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau“ in Kraft.

Kathi Littichs Geschichte wird als Teil der Dauerausstellung im neu entstehenden Goldbachmuseum in Ergoldsbach erzählt werden und dadurch wieder mehr Sichtbarkeit erlangen.

Julia Maier

Vom Schnupftabak und Tabaktrinken

Als Christoph Kolumbus im Jahr 1492 auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien in der Karibik landete, kamen seine Seefahrer zum ersten Mal mit Eingeborenen in Kontakt, die Pflanzenblätter in den Mund steckten und dann anzündeten. Für die europäischen Seeleute war dies ein seltsamer Anblick, doch schon bald brachten sie selbst diese Pflanzenblätter nach Europa. Damit begann der Siegeszug des Tabaks. Das „Tabaktrinken“, so wie man früher zum Rauchen sagte, breitete sich allmählich auf dem alten Kontinent aus. Auf dem Höhepunkt des 30-jährigen Krieges war Tabak alltäglicher Begleiter der umherziehenden und marodierenden Soldateska. Die Staaten der Frühen Neuzeit versuchten jedoch den Siegeszug des Genussmittels zu unterbinden.

Der Grund hierfür war nicht die Gesundheitsschädigung, sondern die Feuergefahr in den damals engen und verwinkelten Märkten und Städten. Anno 1641 wurde in der Stadt Dachau ein Kaminkehrer bestraft, weil sich durch sein fahrlässiges „Tabaktrinken“ ein „Schießrohr“ entzündet hatte und losging. Das Kurfürstentum Bayern erließ deshalb am 22. August 1652 ein Generalmandat, wodurch den „Bauern und anderen gemeinen Leuten“ das Tabaktrinken bei Strafe verboten wurde. Übertretungen des Verbots gab es oft und die Abstrafung der Delinquenten war an der Tagesordnung. Aus den Gerichtsprotokollen der bayerischen Landgerichte und Hofmarken geht hervor, dass vor allem mit Geldstrafen gegen die Delinquenten vorgegangen wurde. Im Jahr 1660 strafte das Landgericht Kling mehrere Personen, weil sie in der Schnaitseer Taverne öffentlich „Tabak getrunken“ hatten. 1664 schrieb man der Äbtissin von Frauenchiemsee, dass sich Isidor, der Sohn ihres Fischmeisters, „des Tabacktrinkens“ enthalten solle. Da der Staat dem Rauchen trotz Verbote und Strafen nicht Herr werden konnte, ging man schließlich bald dazu über, Tabak zu besteuern und damit eine neue Einnahmequelle zu erschließen. Hans Christoph Sittl von Landshut begann im Jahr 1674 dort Tabakpflanzen anzubauen. Anno 1698 machte der Landshuter Hafner Adam Kausl eine Eingabe beim Landshuter Stadtrat, Tabakspfeifen herstellen zu dürfen. Den in den Pfeifen genossenen Tabak verkauften die zahlreichen Krämer in den Dörfern, Städten und Märkten sowie Händler auf den großen Jahrmärkten.

Während des Puderrausches der Rokokozeit war auf einmal der blaue Dunst aus den Pfeifen verpönt und der Schnupftabak eroberte die adeligen Höfe und den europäischen Kontinent. Plötzlich griff die feine Gesellschaft zur Tabakdose. Als einer der größten Schnupfer seiner Zeit und ein begeisterter Sammler von Schnupftabakdosen galt der Preußenkönig Friedrich der Große. Besonders hoch im Kurs stand der Schnupftabak bei der bayerischen Bevölkerung. Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich schließlich die fabrikmäßige Herstellung des Schnupftabaks durch und Landshut wurde zur Hochburg der Schnupftabakherstellung. Um 1900 existierten rund 20 kleinere und größere Schnupftabakfabriken in der Isarstadt. Das Aufkommen von Zigaretten und die Entstehung von großen Tabakkonzernen leitete schließlich den Niedergang der zahlreichen Schnupftabakfabriken ein. Heutzutage gibt es in ganz Bayern noch zwei Hersteller von Schnupftabaken: Die Sinzinger Schnupftabakmanufaktur Bernard mit ihrer bis ins Jahr 1733 zurückgehenden Tradition und die Tabakfabrik Pöschl in Geisenhausen. Letztere gilt als der weltweit größte Hersteller von Schnupftabaken.

Mario Tamme

Foto: Stadtarchiv Landshut

Corona und Sebastian

Als die Pest 1648 wütete, machten sich die Einwohner des Gnadenortes Kößlarn in Niederbayern auf und besuchten in zahlreichen Bittgängen die umliegenden Heiligtümer des Pestpatrons Sebastian. Ein Jahr später war alles vorbei. Die Hälfte der Einwohnerschaft lag in eilig ausgehobenen Massengräbern an den Ortsrändern verscharrt. Die Überlebenden schwuren einen Eid: Das sollte ihnen nicht mehr passieren. Jährlich wollten sie künftig am Festtag des Heiligen Sebastians mit dessen Statue durch den Markt ziehen, aufdass er sie fürderhin vor der Seuche bewahre. Sie haben sich an den Eid gehalten. Bis heute tragen vier Männer die Darstellung des Heiligen um den 20. Januar eines jeden Jahres auf seinem prächtigen barocken Tragbaldachin von der Kirche den Marktplatz hinab und wieder herauf, gefolgt vom Pfarrer mit dem Allerheiligsten, Bürgermeister und frommem Kirchenvolk. Auch der Patron hat sich an die ihm angetragene Abmachung gehalten: seither blieb der Markt von größeren Pestausbrüchen verschont.

Dafür drängte sich im Jahr des Unheils 2020 eine andere Heilige ins Bewusstsein. Sie war bislang nur ausgewiesenen Heiligenexperten und denen auch eher im Zusammenhang mit Geldangelegenheiten und skurrilen Martyrien als mit Seuchen bekannt: Sankt Corona. Ganz sicher war es nur ein blöder Zufall, dass moderne Virologen der neu aufgekommenen Seuche gerade ihren Namen gaben.

An einem Sonntag im Januar 2022 jedenfalls zogen die Kößlarner nach altem Brauch mit Sebastian, Pfarrer, Bürgermeister und Allerheiligstem über den Markt. Das Kirchenvolk folgte nicht mehr ganz so zahlreich wie Jahrzehnte und Jahrhunderte zuvor. Alles in allem waren es vielleicht 70 meist nicht mehr ganz junge Gläubige, die sich an das Gelübde der Ahnen gebunden fühlten: Sonntagmorgen, 9 Uhr, nasskalter Winter, ein bisschen Schnee und Matsch. Wer will es den daheimgebliebenen, von der Arbeitswoche erschöpften Langschläfern verübeln?

Der Sonntag verging in kaltem Grau, die Dämmerung kam früh. Der montägliche Arbeitsbeginn rückte näher. Und dennoch: am Abend versammeln sich erneut Menschen am Marktplatz. Im Zeichen der neuen Seuche hatten sie sich aufgerafft und liefen jetzt mit Kerzen und Lichtern den Marktplatz hinab und herauf. Dass die Kirchenglocken läuteten, war Zufall (das tun sie immer, abends um sechs), aber es passte zur Szenerie. Eine Statue der Heiligen Corona hatten sie nicht dabei und auch Pfarrer und Bürgermeister fehlten. Dafür gab es neben den Älteren nun viele Mittelältere, auch Junge, Jugendliche und Kinder. Alles in allem haben sich etwa 150 auf den Weg gemacht. Jünger und zahlreicher war diese Corona-Prozession. Sebastian, der Seuchenprotektor mit einer 373 Jahre alten Erfolgsgeschichte, sah plötzlich sehr alt aus.

Zwei Heilige, zwei rituelle Gänge durch den Markt – einen Unterschied gab es doch. Die Verehrer des Pestpatrons verkünden mit Gebet, Gesang und Blasmusik den Grund ihres Gangs: „Bitte für uns Heiliger Sebastian!“ Die Corona-Spaziergänger murmeln leise vor sich hin (meist alltäglichen Smalltalk), tragen Lampen und Lichter. Doch was ist die Botschaft? Was sie eint, ist offensichtlich der Unmut über diese zähe Pandemie und deren Zumutungen ‒ sicherlich auch: der Wunsch nach fühlbarer Gemeinschaft und Zusammengehen in unsicherer Zeit.

Das war wohl ziemlich genau die Gemütslage, die auch die Sebastianigänger des Pestjahres 1648 aus den Häusern getrieben hatte. Dass sie damit den Erreger weitertrugen und die Seuche noch befeuerten, konnten damals keiner wissen. Heute ist das den Allermeisten klar. Darum sieht man sie auch nicht beim Protestgang auf der Straße, allenfalls in einer Schlange, wenn der Impfbus am Kößlarner Marktplatz haltmacht.

Ludger Drost

Foto: Ludger Drost

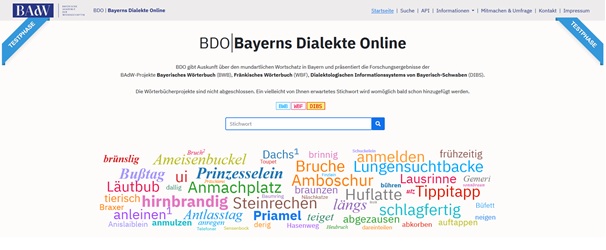

„Bayerns Dialekte Online“ (BDO) – Das neue Online-Portal zu den Mundarten in Bayern

Auf der neuen Online-Plattform „Bayerns Dialekte Online“ kann man in die große Dialektvielfalt Bayerns eintauchen. Bei der Entdeckungsreise durch die Inhalte findet man bekannte und weniger bekannte Wörter und kann sich über den (eigenen) Dialektwortschatz informieren. Beispielsweise dass ein „Brestling“ aus Niederbayern dasselbe ist wie eine „Ananas“ in Schwaben und beides eine Erdbeere meint.

Unter bdo.badw.de versammeln sich die drei Dialektwörterbücher „Bayerisches Wörterbuch (BWB)“, „Fränkisches Wörterbuch (WBF)“ und „Dialektologisches Informationssystem von Bayerisch-Schwaben (DIBS)“, die allesamt an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt sind. In der BDO präsentieren sie ihre Forschungsergebnisse gemeinsam in Form von Artikeln und Einzelbeispielen, die über verschiedene Suchmöglichkeiten abgerufen und zusammengestellt werden können. Möglich ist nicht nur die Suche nach einem Stichwort (z.B. Brestling), sondern auch nach Bedeutungen (z.B. Erdbeere), grammatischen Kategorien (z.B. Substantiv), einzelnen Regionen (z.B. Niederbayern), Landkreisen oder Orten. Die Ergebnisse kann man sich entweder als Text oder auch auf einer Karte anzeigen lassen.

Wer es einfacher haben will, kann auch über die Wortwolke auf der Startseite von BDO direkt in die Datenbank einsteigen. Die vorgeschlagenen Wörter sind einzeln anwählbar und aus allen drei beteiligten Projekten mithilfe eines Zufallsgenerators entnommen. Sobald man die Seite neu lädt oder auf den entsprechenden Button klickt, entsteht eine neue Wortwolke mit völlig anderen Wörtern. Die präsentierten Forschungsergebnisse beruhen überwiegend auf Spracherhebungen wie Umfragen per Fragebogen. Befragt wurden Leute, die in Bayern leben und Mundart sprechen. Beteiligt waren bisher insgesamt weit über 15.000 Mundartsprecher/-innen. Zusätzlich fließt Fach- und Mundartliteratur ein wie die Werke von Michael Kollmer, Emerenz Meier oder Max Peinkofer, beim Bayerischen Wörterbuch außerdem historisches Quellenmaterial z.B. aus alten Urkunden. So sind insgesamt etwa 17 Millionen Mundartbelege zusammengekommen, die von der Redaktion zu Artikel zusammengefasst werden. Ein Beispiel: Vorstellbar wäre, dass sich jemand über die vielfältigen Mundartausdrücke im Bereich der Spiele informieren möchte und die Bedeutung „spielen“ recherchiert. Die Suche liefert zahlreiche Ergebnisse aus allen drei Wörterbüchern und enthält u.a. das bairische Wort „brändeln“ (mundartlich „brandln“ ausgesprochen). Wenn man das Ergebnis anklickt, gelangt man zum Wortartikel „brändeln“ aus dem Bayerischen Wörterbuch, der mit der Grundbedeutung ‘brenzlig, angebrannt riechen, schmecken‘ beginnt, die u.a. durch einen Beleg aus Griesbach im Rottal veranschaulicht wird: „ma riachts scho vo da Weitn, daß brennt hat, weis brandld“. Auch eine Redensart findet sich hier: „do branntlz“, sagt man in Tittling (Landkreis Passau) scherzhaft, wenn man Barbier, Friseurin und Bartscherer gemeinsam antrifft. Nach einer Reihe von weiteren Bedeutungen landet man schließlich beim Spiel „brändeln“: „eine Art Kartenspiel … wobey man eine Anzahl Stiche ansagt, die man machen will“ (so lautet eine Auskunft aus dem Bayerischen Wörterbuch von J.A. Schmeller).

Wenn Sie selbst Bairisch sprechen, können Sie gerne beim Bayerischen Wörterbuch mitmachen! Bitte melden Sie sich hierfür auf der Kontaktseite des Projekts. Denn Ihre Sprachkenntnisse bilden die Grundlage der Wörterbucharbeit und sind daher von unschätzbarem Wert.

Andrea Schamberger-Hirt

Foto: BDO

zwiegenäht – zwiefach – Zwiefacher

Qualitätsbewusste Menschen schwören auf zwiegenähte Schuhe. Sie erweisen sich als haltbar. Dementsprechend lautet eine alte bairische Redensart „Zwiefach genaht halt bessa!“. Die Meisten dürften sie noch verstehen, aber sie ist kaum mehr in Gebrauch. „Zwiefach“ wird heutzutage durch „doppelt“ ersetzt. Das beobachtet nicht nur, wer sich mit Sprache beschäftigt. Dies belegt auch das DWDS, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, ein Projekt der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Auf deren Homepage gibt es eine sogenannte „Wortverlaufskurve“. Sie zeigt grafisch, wie der Gebrauch des Eigenschaftsworts „zwiefach“ nach 1760 kontinuierlich abnimmt und bis zum Jahr 2000 gegen Null geht.

Seine vereinzelte Verwendung ist allenfalls in der Literatur zu finden, z. B. in Ludwig Ganghofers „Lebenslauf eines Optimisten“ („Und da bin ich nun bei diesem Professor Loher mit der zwiefachen Lehrerseele.“) oder in Thomas Manns Gesammelten Werken („Uns … hat das Glück zwiefach wohlgewollt.“).

Diesen eher schriftlichen Gebrauch bestätigt im 19. Jahrhundert schon das „Deutsche Wörterbuch“ der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm. Über das Eigenschaftswort „zwiefach“ ist darin zu lesen: „es ist in der edleren schreibart üblicher als im gemeinen leben und aus dem alten zwie für zwey gebildet …“

Im Sprachgebrauch der Jahrtausendwende – wissenschaftlich dokumentiert z. B. in „Bairisch Deutsch“, dem Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern“ des Mundartexperten Ludwig Zehetner – sucht man „zwiefach“ bereits vergebens. Dies offenbart abermals, dass sich Sprache ändert. Alte Worte und Redensarten kommen ab, ob es uns gefällt oder nicht. Dafür kommen neue automatisch hinzu. Ob sie uns gefallen oder nicht, aber so bleibt die Sprache im Fluss.

Was man bei Zehetner dennoch findet, ist der „Zwiefache“: der „Volkstanz mit Wechsel von geradem (2/4) und ungeradem Takt (3/4), […] eine Verquickung von Dreher und Ländler.“ Er ist nicht nur bekannt, sondern bei Volksmusikfreunden und Volkstänzern vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz äußerst beliebt und quicklebendig in Gebrauch. 2016 wurde er sogar zum bayerischen und zum nationalen „Immateriellen Kulturerbe“ erklärt.

1780 taucht in einem Hallertauer Gerichtsprotokoll die Bezeichnung „zwyfach Danzen“ auf. Gemeint war damit allerdings nicht der Zwiefachen-Tanz mit seinen zwei unterschiedlichen Taktarten, sondern verhandelt wurde das „Tanzen zu zweit“. Im Gegensatz zum Reigen war nämlich der Paartanz bis zum Ende des 18. Jahrhunderts obrigkeitlich verboten. Das „zwie“ im Sinne von „zwei“ hat also im Zwiefachen überlebt. Apropos Zwiefacher! Erst vor wenigen Wochen hat das Kulturreferat eine neue Zwiefachenpublikation mit dem Titel „Rumpertibum, 100 Zwiefache aus Niederbayern“ herausgebracht; Preis 16 €, bestellbar unter kultur@bezirk-niederbayern.de, Tel. 0871 97512-730.

Maximilian Seefelder

Foto: Maximilian Seefelder

Ameisler – ein ausgestorbener Beruf

Dort pfeift ein Kanarienvogel, hier schwatzt ein Papagei und jetzt mischt sich auch noch ein trillerndes Rotkehlchen ein. Wir sind nicht in einer Vogelhandlung, nicht im Dschungel und auch nicht im Wald. Wir sind in einer Stadt, ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals und weit bis ins 20. Jahrhundert war es für die Menschen ein Muss, Singvögel zu halten: je exotischer, desto besser. Das Geschäft mit den Vögeln war eine Goldgrube, das Geschäft mit dem Futter auch. Es gibt Vögel, die keine Körner fressen. Sie heißen Weichfutterfresser. Statt Körnern fressen sie Beeren, Insekten oder eben die Puppen, man nennt sie auch Eier, von Ameisen. Die Ameisen mögen ihre Puppen aber nicht hergeben. Und deswegen gab es den Ameisler. Er hat die Ameisen ausgeplündert und ihre Puppen in die Städte geliefert. Die Menschen aus dem Bayerischen Wald und dem Böhmer Wald zum Beispiel haben an die Märkte in Wien und München geliefert. Und die Nachfrage war gewaltig. Noch in den 1960er Jahren konnte man als Ameisler in der kurzen Saison rund um den Monat Juni so viel Geld verdienen, dass am Ende der Saison ein Fernseher im Wohnzimmer stand.

Ameisler zu sein, war angenehm. Denn man konnte nur bei schönem Wetter auf die Ameisenpuppenjagd gehen. Die Ameisen haben mit ihren Puppen eine rechte Mühe. Dauernd müssen sie hierhin und dorthin getragen werden, damit es ihnen ja nicht zu warm, ja nicht zu kalt, ja nicht zu trocken und ja nicht zu feucht wird. Es ist ein diffiziles Geschäft. Wenn die Sonne scheint, dann bringen die Ameisen ihre Puppen in die oberen Schichten des Ameisenhaufens. Dann schlägt die Stunde des Ameislers. Er schnappt sich den oberen Teil des Haufens und siebt ihn über einem Tuch. Und im Nu sind im Lauf eines Tages bis zu fünf Kilo beisammen.

Die Puppen der Ameisen waren nicht nur etwas für den empfindlichen Singvogelgaumen. Wolfgang Amadeus Mozart, der einen Kanarienvogel hatte, schrieb am 19. August 1789 einen Brief an seine Frau Constanze. Sie war auf Kur in Baden bei Wien:

„Allerliebstes Weibchen! –

Mit Vergnügen erhielt ich Dein liebes Schreiben – hoffe daß Du gestern mein 2tes sammt Decoctum, Latwerge und Ameiseyer wirst erhalten haben.“

Mozart schickt seiner Frau Ameiseneier. Nicht, weil Constanze einen ihrer Singvögel dabeigehabt hat. Nein, die Ameiseneier hat man damals, zerrieben und zusammen mit Öl und Alkohol, eine Salbe hergestellt. Ein Labsal für Constanzes leidende Füße.

Aber zurück zum Ameisler. Ameisen sind ja keine Ameiseneierlieferanten für Singvögel. Deshalb schreibt schon der Oberlehrer A. Brinkmann am 15. September 1891 in der Deutschen Gärtner Zeitung:

„Fast übereinstimmend lauten die Aeusserungen der Forstbeamten dahin, dass vielmehr wie bisher, für den Schutz der Waldameise gethan werden müsse. es wird der Regierung dringend empfohlen, das Sammeln der Ameisenpuppen […] gänzlich zu untersagen. […] Die sogenannten ,Ameisler‘, Männer, die den sehr einträglichen Beruf haben, die Ameisennester geschickt auszuplündern, senden ganze Wagenladungen dieser kostbaren Beute nach den grossen Städten. […] gewiss wird man auch in der Forstwirtschaft recht zu der Einsicht kommen, dass Mutter Natur selbst eine gute Polizeiwache im Walde besitzt, dass sie ihre Kinder vor Schädigung wohl zu schützen weiss, wenn der habgierige und so kurzsichtige Mensch nicht störend und hemmend eingreift.“

Und so kam es auch. Die Ameisler haben die Ameisenhaufen derart ausgeplündert, dass die Ameisen im Lauf des 20. Jahrhunderts bald geschützt waren. Wilde Vögel zu fangen und in Käfige einzusperren, war übrigens auch bald verboten.

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/rote-ameise-ameise-makro-insekt-319068/