Drei kulturelle Ferientipps für die Sommerferien

Ab ins Bergwerk!

Draußen hat es fast 40 Grad, jeder schwitzt und lechzt nach einem Hauch von Schatten. Gibt es da etwas Besseres, als in einem kühlen Bergwerk zu flanieren? Dann sind Sie im Silberbergwerk Bodenmais richtig. Aber: trotz der Affenhitze draußen braucht man drinnen eine Jacke: Im Bergwerk ist es mit 5 Grad für uns verwöhnte Sommermenschen empfindlich kalt. Zuerst geht es mit dem Sessellift zur Mittelstation. Dort ist der Einstieg zum Barbarastollen, der 600 Meter lang ist und tief in den Berg hineinführt. Das Bergwerk auf dem Silberberg gibt es schon seit vielen hundert Jahren. Im Mittelalter haben die Menschen hier Silber und Gold abgebaut. Aber schon bald war der Abbau von Vitriol viel wichtiger. Vitriol ist ein blaues Quarzgestein, das, verarbeitet, wunderbar zum Färben von Stoffen taugt. Im 18. und 19. Jahrhundert war dann das Bodenmaiser Polierrot der Renner. Polierrot gewinnt man aus Erz, das ungefähr drei Jahre oxidieren muss; gereinigt und weiterverarbeitet ging das Polierrot als Poliermittel für Glas konkurrenzlos um die Welt. Die Glasfabriken rissen sich nur so darum. Nach dem Ersten Weltkrieg war damit Schluss. Jetzt konnte man in Fabriken polierrot chemisch herstellen. Damit war auch die große Zeit des Bergbaus in Bodenmais vorbei. 1962 war Schluss. Heute ist das Bergwerk ein spannendes Ausflugsziel für Klein und Groß.

http://www.silberberg-online.de/im-berg/bergwerksfuehrungen.html

Aufs Rad! Mühlen Radtour rund um die Isar

Eine leichte Radtour quer durch die schöne Niederbayerische Isarlandschaft: Von Dingolfing aus radelt man über Teisbach und Loiching gemütlich mal auf der einen, mal auf der anderen Seite der Isar nach Niederviehbach. Auf dem Rückweg, nördlich der Isar, führt einen der Weg an vielen alten Mühlen in Lichtensee, Kronwieden, Schönbühl und Oberburg vorbei, die noch heute als Wasserkraftwerke oder Sägewerke arbeiten. Es ist eine recht leichte Tour, die nicht länger als drei Stunden dauert.

https://www.ferienland-dingolfing-landau.de/touren/detail/5b9f96c4975afbe1d0f86fc0/

Eine Zeitreise

Das Schulerloch ist die größte Tropfsteinhöhlen, die es in Niederbayern gibt. Sie ist über 400 Meter lang. Im größten Raum der Höhle finden auch Veranstaltungen statt: Zum Beispiel Seminare oder Finsternis-Konzerte. Vor vielen, vielen Tausend Jahren haben Neandertaler in der Höhle gewohnt. Auch auf Gegenstände aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit ist man in der Höhle gestoßen. Der Name „Schulerloch“ kommt vom Wort „Schuller“, das ganz früher im Bayerischen die Bedeutung „Räuber“ hatte. Von April bis November kann man die Höhle (nur mit Führung) besuchen und die beeindruckenden Tropfsteinen bewundern. Auch hier ist es kalt, ungefähr 9 Grad. Eine Jacke schadet ganz bestimmt nicht.

Christoph Goldstein

Foto: Bergwerk Bodenmais

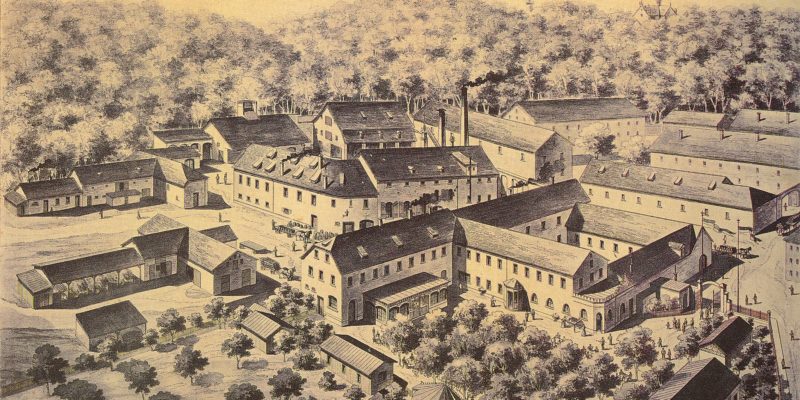

Die einstigen Klosterbrauereien in Landshut

Der Pfingstsonntag des Jahres 1754. Die Festgottesdienste in den Kirchen sind gerade beendet, und viele der rund 7.500 Einwohner Landshuts sitzen in den zahlreichen Wirtshäusern der Stadt. Dort genießen sie zur Feier des Tages einen Festbraten und trinken die eine oder andere Halbe Bier. Da spricht sich herum, dass die Jesuiten gerade damit beginnen, an der Klosterpforte ihr selber gebrautes Bier zu verkaufen. Es gilt als eines der besten Biere Landshuts. Sofort macht sich die halbe Stadt auf den Weg zum Kloster am Ende der Neustadt. Die Leute tragen Maßkrüge mit sich, in denen sie den begehrten Trunk mit nach Hause nehmen wollen. So einem Andrang sind die Ordensbrüder jedoch nicht gewachsen. Die Menschenmenge beginnt zu drängeln. Einige Menschen fangen an zu rempeln und zu raufen. Tumult bricht aus. Sofort stellen die Jesuiten den Bierausschank ein und schließen ihre Klosterpforte.

Vier Landshuter Klöster waren bis zu ihrer Auflösung dem Bierbrauen verpflichtet. Neben diesen Klöstern hatte auch das Heilig-Geist-Spital eine bis in das 13. Jahrhundert zurückgehende Brautradition. Das Spital zur Pflege von kranken und alten Bürgern hatte zur Selbstversorgung ein eigenes Brauhaus. Die Landshuter Klöster der Franziskaner, Franziskanerinnen, Dominikaner, Kapuziner und Ursulinen hatten anfangs ihr benötigtes Bier bei den bürgerlichen Bierbrauern herstellen lassen. Dafür lieferten sie Hopfen, Gerste und Malz. Aus wirtschaftlichen Gründen begannen die Franziskaner und Dominikaner Bier zu brauen. Eigentlich durften die Klöster ihr Bier nur zum Eigenbedarf verwenden, also für die Mönche und die im Kloster beschäftigten Handwerker und Arbeiter. Darüber hinaus war es aus christlicher Barmherzigkeit üblich, Durchreisende und Pilger zu beherbergen sowie Notleidenden und Bedürftigen umsonst zu bewirten. In München kursierte im 18. Jahrhundert folgender Vers über den Bierausschank des dortigen Franziskanerklosters: „Bei St. Franzisko im Kloster/Braut man vortrefflich Bier/ Und bist du ein armer Teufel/ zahlst du keinen Heller dafür.“

1688 errichteten die Landshuter Jesuiten ein eigenes Brauhaus. Es befand sich an der Ostmauer des Kollegs am Rande des Hofgartens. Als Brauwasser verwendeten die Jesuiten Wasser aus einem Brunnen am Fuße des Hofbergs. Im 18. Jahrhundert hatte ihr Bier den Ruf, eines der besten Biere Landshuts zu sein. Das Bier war ein untergärig gebrautes Braunbier. Es leuchtete wie dunkler Bernstein, schmeckte nach Malz und war süß und süffig.

Obwohl eigentlich nicht erlaubt, verkauften die brauenden Klöster ihre Biere auch an den Klosterpforten. Dies wiederum ärgerte die bürgerlichen Landshuter Brauer sehr, von denen es ungefähr 40 in der Stadt gab. Zu deren Verdruss war das Klosterbier bei der Stadtbevölkerung begehrter als ihr eigenes Bier. Zuweilen saßen die Brauer frierend in ihren Sommerbierkellern und warteten vergebens auf die Kundschaft, während an den Klosterpforten eine Maß nach der anderen ausgeschenkt wurde. Hinzu kommt, dass die Brauer im Gegensatz zu den Klöstern Biersteuer zahlen mussten. Wegen des Bierverkaufs der Klöster nahmen dann auch die Klagen der Landshuter Brauer vor der kurfürstlichen Regierung kein Ende. Der Tumult am Pfingstfest des Jahres 1754 war einmal mehr Anlass für eine Beschwerde der bürgerlichen Bierbrauer. Diese forderten die Regierung auf, sie müsse der Stadt befehlen, den klösterlichen Bierverkauf zu

unterbinden. Amtsleute der Stadt sollten den Bürgern das Klosterbier wegnehmen, es ausschütten und deren Krüge zerbrechen. Würde dies jedoch zu keinem Erfolg führen, so sollten die Soldaten der Landshuter Garnison die Braupfannen der Klöster zerstören. So weit ist es aber dann doch nicht gekommen. Auf die Beschwerde hin rechtfertigten sich die beschuldigten Klöster. Die Jesuiten, deren Bierausschank der Grund für die Klage war, leugneten ihren Verkauf nicht.

Fast so begehrt wie das Jesuiten-Bier war das Bier des Landshuter Heilig-Geist-Spitals. Im Spital war der Durst enorm und der Bierkonsum unglaublich groß. Den Pfründnern standen täglich, je nach Rechtsstellung, eine bis zwei Maß Bier zu, was zur Folge hatte, dass sie täglich mittags und abends in das Brauhaus gingen und sich dort ihre Maß abholten. Die Angestellten und Dienstboten des Spitals erhielten ebenfalls kostenlos Bier. Nahezu jede Leistung für das Spital wurde mit Bier begossen. Der Metzger erhielt Bier bei der Schafschur, der Gassenkehrer beim Feierabend, der Fischer, wenn er Fische für das Spital ausweidete. Der Spitalpfarrer, der Mesner und die Ministranten bekamen Bier nach einem Begräbnis, für das Ausräuchern oder für das Putzen der liturgischen Kelche. Das Spital war stolz auf sein Bier, die Spitalverwalter achteten stets auf die Güte ihres Gerstensafts. Zum Brauen wurde nur bester böhmischer Hopfen aus Saaz verwendet. Noch heutzutage ist der Saazer Hopfen der teuerste der Welt. Letztlich waren alle ausgesprochenen kurfürstlichen Verbote vergeblich. Trotz der Strafandrohungen verkauften die Klöster immer wieder ihr selbstgebrautes Bier. Die Säkularisation beendete dann den Betrieb der Klosterbrauereien im ganzen Land. Einige Brauhäuser wurden abgebrochen, wie im Falle des Klosters Seligenthal nach 1830. Andere gingen in den Besitz von Bürgern über. Das Franziskaner-Brauhaus erwarb beispielsweise Clemens Prantl, der Begründer des späteren Prantlgartens. Die Brauerei des Heilig-Geist-Spitals bestand noch einige Zeit länger. Anno 1869 wurde sie an den Braumeister Max Ainmiller versteigert.

Mario Tamme

Foto: Bildarchiv des Verkehrsvereins Landshut

Die weite Welt

Eine Frau und ein Mann waren viel durch die Welt gezogen und hatten endlich einen Platz gefunden, an dem sie bleiben wollten: ein Ort mit weitem Blick auf den Himmel, die Landschaft, Dörfer und Kirchtürme. Hier wollten sie auch eine Kapelle bauen. Doch zunächst musste die abgebrannte Hofstelle wieder errichtet, das Land bestellt werden. Kinder kamen hinzu. Als der Mann aber merkte, dass er sterben würde, bat er seine Frau, nun die Kapelle zu bauen. Und als man ihn zu Grabe trug, legte sie den Grundstein. Bald stand auf dem Hügel ein kleiner hölzerner Bau. Es sprach sich herum, dass dies ein besonderer Ort ist. Seither kommen die Menschen herbei, finden Ruhe und Weite, und vielleicht auch Hilfe für ihr Leben.

Was klingt wie die Ursprungslegende einer mittelalterlichen Wallfahrt, ist eine Geschichte aus der Gegenwart. Im Jahr 2003, dem Todesjahr des Verhaltensforschers, Autors und Dokumentarfilmers Erik Zimen, begann seine Frau, Mona Zimen, mit dem Bau der Kapelle an ihrer beider Anwesen in Grillenöd bei Haarbach im Landkreis Passau: ein kleiner rechteckiger Raum, nach Osten dreiseitig geschlossen, ein Türmchen mit einer Glocke über dem Portal im Westen, im Inneren ein hölzernes Gewölbe. Wie so eine Kapelle in Niederbayern eben aussieht. Oder doch nicht?

Der Kapellenraum ist offen, wie die Landschaft, die ihn umgibt: Man kann ihn jederzeit betreten. Jeder kann ihn betreten, egal welchem Glauben oder Nicht-Glauben er anhängt. Dafür sorgt auch die Ausmalung, die die Künstlerin Rut Kohn in der ihrer eigenen Technik mit Buntstift auf Holz über acht Jahre hinweg geschaffen hat. Die Motive, die sie für diesen Ort fand, sind grundlegend für unsere Existenz: der Kosmos, das Leben, die Schöpfung, die Frage nach dem Göttlichen. Die Ostwand nimmt wie ein mittelalterlicher Flügelaltar ein Triptychon ein. In geschlossenem Zustand steht es vor einer rotglühenden Feuerwand. Ein zartes gemaltes Tuch verhüllt den Schrein, lässt nur mit einer kleinen, roten Öffnung die Explosion aufscheinen, die sich von der Energie des Feuers gespeist drinnen ereignet: Pflanzen, Fische, Vögel, Getier aller Art und Menschen: das Wunder, das Rätsel des Lebens, Werden und Vergehen – Rut Kohn hat all das in großer Vielfalt ausgebreitet und zugleich in sprechenden Symbolen auf den Punkt gebracht: drei von Fruchtbarkeit kündende, satt-rote Granatäpfel etwa oder eine Uhr mit federleichten Zeigern.

Raum und Zeit, Jahreszeiten, Monate und ein sich über allem wölbender, blauer Himmel voller zeichenhafter Sterne füllen den Raum. Die Bilder überführen die Weite der Umgebung in den kleinen Kapellenraum. Die ganze Unendlichkeit scheint auf einen einzigen Ort konzentriert. Früher hätte man wohl gesagt: ein Gnadenort.

Ludger Drost

Fotos: Georg Thuringer

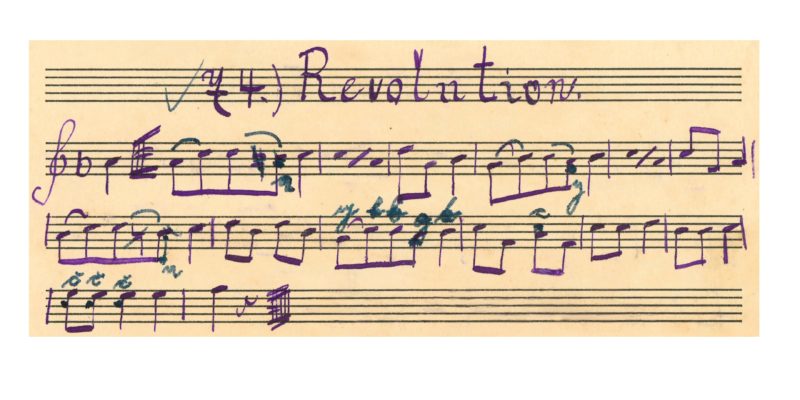

Revolution! Ein Zwiefacher und zwei Niederbayern in München

Dieser Zwiefache hält nicht, was sein Titel verspricht. Weder die Form noch die Akkordverbindungen sind besonders revolutionär. Entdeckt haben wir ihn in einem alten Notenheft, das über 100 Jahre alt ist. Und da kann es gut sein, dass der Zwiefache entstanden ist, als in Bayern 1918 und 1919 Revolution war. Auch das Notenheft hat eine interessante Geschichte hinter sich. Jetzt ruht es freilich im Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern. Davor hat es dem niederbayerischen Steinmetz und Musiker Alois Prebeck aus Luhof bei Bernried gehört. Er hat in vielen verschiedenen Kapellen gespielt und muss ein rechter „Dipferlscheisser“ gewesen sein, denn er hat in das ganze Heft mit grüner Tinte eine Korrektur nach der anderen hineingeschmiert. Wenn Sie mehr wissen wollen, es gibt zu Alois Prebeck auf diesem Blog einen eigenen Artikel. https://www.kulturheimat.de/nochmal-schoener-abschreiben-zwiefachenpolizei-aus-bernried/

Werbeblock beendet, jetzt aber zurück zur Revolution! In Niederbayern waren die Revolutionsjahre nicht so turbulent, wie sie es in München waren. Dort hatte es am 8. November 1918 eine kleine Gruppe um Kurt Eisner geschafft, ganz ohne Blutvergießen die Wittelsbacher vom Thron zu stoßen und den Freistaat Bayern auszurufen. Mittendrin waren damals zwei Niederbayern: die Brüder Carl und Ludwig Gandorfer aus Pfaffenberg. Die Gandorfers waren eine reiche, einflussreiche Familie. Sie hatten einen großen Hof, eine Ziegelei und eine Sägemühle. Normalerweise vertragen sich Einfluss und Revolution nicht, aber bei den Gandorfers war es anders. Carl war Bauunternehmer, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter. Es war Ludwig, der es am 7. November 1918 zusammen mit Kurt Eisner und einigen wenigen Gefolgsleuten geschafft hat, die Kasernen nahe der Theresienwiese zu stürmen und die kriegsmüden Soldaten zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Ludwig III. musste aus der Stadt fliehen, Bayern war auf einmal auf dem Weg zu einer Demokratie. Als Ludwig Gandorfer drei Tage später mit dem beschlagnahmten Fiat des Prinzen Joachim Albrecht von Preußen nach Pfaffenberg zurückfahren wollte, um Lebensmitteltransporte nach München zu organisieren, verunglückte er tödlich bei einem Unfall. Sein Bruder Carl war auch nach der Ermordnung Eisners und dem blutigen Ende der Räterepublik Landtagsabgeordneter und später, während der Weimarer Republik, bis zu seinem Tod 1932 im Reichstag.

Bezirk Niederbayern (Hrsg.): Rumpertibum, 100 Zwiefache aus Niederbayern, Landshut 2022, 16 €, ISBN 978-3-942155-08-3, bestellbar unter kultur@bezirk-niederbayern.de, Tel. 0871 97512-734.

Christoph Goldstein

Die mächtigen Eichen von Weihenstephan

Die Lagebeschreibung „Zwei Eichen nordwestlich von Weihenstephan (zwischen Hohentann und Ergolding) am Fußweg nach Eichstätt, an der St. Nepomuk-Kapelle“ im Formblatt für das Naturdenkmal Nr. 2277 weist darauf hin, dass zumindest Gläubige früher auch gerne zu Fuß gewandert oder gepilgert sind. Bereits seit 1937 stehen die zwei Eichen unter Schutz. Das Alter von 300-350 Jahren dürfte eher zu hoch gegriffen sein, weil sich Eichen in unseren Breiten an geeigneten Standorten gerne recht gut entwickeln.

Vielleicht gibt es im Zusammenhang mit dem Baujahr der Kapelle um 1780 einen Hinweis auf das korrekte Alter der beiden Bäume. Der Erbauer Johann Nepomuk Reichsgraf von Etzdorff (1739 – 1803) hat, wie früher üblich, vielleicht links und rechts der Kapelle einen Baum gepflanzt. Der Hl. Nepomuk hilft gegen Schäden in Weinbergen, bewahrt Äcker vor Frost und Unwettern, außerdem vor Hungersnot, Pest, Krieg, Armut und anderen Beschwerden; fast wie ein idealer Schutzpatron in Zeiten des menschengemachten Klimawandels. Sein Tod als Staatsheiliger der Habsburgermonarchie durch Ertränken an der Prager Karlsbrücke 1393 hat ihm auch die Ehre eines „Brückenheiligen“ verschafft.

In Weihenstephan ist aber weit und breit keine Brücke zu sehen. Allerdings war die westlich gelegene Wiese früher oft überschwemmt und sogar der nahegelegene Schlosshof samt Wassergraben von Überflutungen bedroht. Vielleicht ist die Kapelle deshalb auch vom nahe gelegenen Erschließungsweg abgewandt: so kann der Nepomuk dem vermeintlichen Unheil besser in die Augen schauen.

Im Jahre 1985 stellte der Baumsachverständige Dr. Aloys Bernatzky in einem Gutachten fest: „Die südlichere Eiche ist schlechter ausgebildet, u.a. durch eine Störzone im Wurzelbereich. Sie zeigt folgende Mängel: Krebsartiger Schädlingsbefall, Höhlung des Stammes, Astausbrüche. Beide Bäume sind geschädigt durch Bodenverdichtung und die mit Gras bedeckte Baumscheiben.“ Deshalb empfahl er Seilanker, Bodenlockerungen, Belüftung und Düngung und beim südlichen Exemplar Gewindestäbe. Das war in diesen Zeiten der „Stand der Technik“. Heute ist dieser Rat zugunsten baumschonenderen Methoden gottseidank überholt.

Heute wirken die zwei Eichen recht vital, der Weg zur Kapelle ist allerdings nur über hüfthohe Brennnesseln erreichbar. Der damalige Schlossherr und Besitzer Joseph Erwein, Graf von Deroy, Freiherr von Fürstenberg ließ sie 1947 renovieren. Eine Besonderheit des Weihenstephaner Nepomuks ist, dass ihm der übliche Strahlenkranz mit den symbolischen 5 Sternen fehlt. Dafür fühlen sich in seiner Nähe Vögel wohl, die gerne hinter dem Schutzgitter nisten.

Zum 100jährigen Gründungsfest der freiwilligen Feuerwehr am 22. Juni 1973 diente die Kapelle mit den flankierenden mächtigen über 20m hohen Eichen als erhöhter Altarraum über der Johanniswiese. Diese war in den 60er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auch beliebter Bolzplatz für die Jugendlichen.

Ein Wermutstropfen sind die zahlreichen Fichten im Bereich der Baumkronen, die der heutige Schlossherr auf Drängen eines Anwohners pflanzte, um diesem den Blick auf ein kommendes Baugebiet östlich der Eichen dauerhaft zu ersparen. Sie sollten zugunsten des Naturdenkmals weichen und so den Blick auf die mächtigen Zeugen ungebrochener Lebenskraft wieder freizumachen.

Helmut Wartner

Foto: Helmut Wartner

Höllmühle, Ödmühle, Dimpflmühle – alte Mühlen in Niederbayern

Getreide anzubauen und daraus Mehl zu machen, ist eine der ältesten Ideen, die die Menschen gehabt haben. Das Prinzip Mühle, und da denken wir gleich an, na klar, ein Mühlrad, das lustig an einem rauschenden Bach vor sich hin klappert, gibt es schon seit 3000 v. Chr. Erfunden haben es die Menschen, die zu dieser Zeit in Mesopotamien, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, lebten, neben dem Nil-Delta eine der ersten Flächen, die der Mensch ausgesprochen intensiv für die Nahrungsmittelproduktion genutzt hat. Und so haben sich die Mühlen immer weiter ausgebreitet. Die Römer waren es, die die ersten Mühlen in unsere Gegend brachten. Das kann man heute noch an unserer Sprache sehen: „Molina“ haben die Römer zu einer Mühle gesagt. Daraus machten die Germanen „mulin“. Im Mittelalter hieß es „muele“ und später, so wie wir es heute kennen, „Mühle“.

Die Mühle findet sich nicht nur in unserer Sprache, auch zu unserer Landschaft hat sie früher einfach dazugehört. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Ein noch so kleiner Bach ohne Mühle? Undenkbar! Allein an der Kleinen und Großen Vils gab es noch Anfang des 20. Jahrhunderts über 80 Mühlen – mehr als eine Mühle pro Kilometer! Um 1950 gab es noch 4440 Mühlen in Bayern, heute gibt es gerade noch um die 100. Bloß die Namen, die Dörfer und Höfe bis heute tragen, erinnern noch an die große Zeit der Mühlen: Allein im Landkreis Passau führen über 200 Orte die Mühle im Namen. In ganz Niederbayern sind es fast 800 Orte. Von Hungermühle über Höllmühle, Ödmühle, Dimpflmühle und Eselmühle ist alles dabei. Und da wundert es einen doch auch nicht mehr, dass so viele Menschen Müller mit Nachnamen heißen. „Müller“ kommt übrigens auch von den Römern: Den Müller nannten sie „molinarius“, althochdeutsch hieß es „mulnari“, später „muelner“ und heute „Müller“.

Ausflugstipp 1: Die Schöllamühle bei Velden gibt es schon seit der Zeit Karls des Großen. Zum ersten Mal taucht sie im Jahr 818 in alten Papieren auf.

Ausflugstipp 2: Wenn Sie mit dem Rad auf dem Vilstalradweg unterwegs sind, kommen Sie an vielen Mühlen vorbei. Einige von ihnen sind sogar noch in Betrieb.

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/blaubeuren-blautopf-4505103/

Dorferneuerung Niederwinkling – innovative Planung macht stark für die Zukunft

Das Wappen der niederbayerischen Gemeinde Niederwinkling zeigt einen Weinstock und zwei Steinbeile: die Beile verweisen auf die Gründung erster bäuerlicher Anwesen im fruchtbaren Gäuboden des Donautales zu Füßen des Bayerischen Waldes in der Jungsteinzeit. Die grünen Reben symbolisieren das günstige Klima, das später auch Kelten und Römer zu schätzen wussten und in der Region eine regelrechte Weinbautradition im Mittelalter auslösten.

Heute hat der Ort rund 2.850 Einwohner auf ca. 2.500 ha Fläche. Nach der Startphase von 1986-1993 wurde in der Gemeinde beginnend ab dem Jahr 1994 eine umfassende Dorferneuerung in Kombination mit einer Flurneuordnung unter der Federführung des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern und professioneller Begleitung durch ArchitektInnen und LandschaftsarchitektInnen durchgeführt.

Neben der Erneuerung eines 7 km langen Straßen- und Wegenetzes in der Flur mit vielen begleitenden Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche gestalteten die DorfbewohnerInnen auch auf rund 3 km Länge Gehwege barrierefrei. Sie sorgten mit der Anlage von 14 Regenrückhaltebecken und einem Stauvolumen von rund 25.000 m³ Wasser zusätzlich gegen immer zahlreichere Starkregenereignisse vor. Das Hochwasser von 2013 war eine erste mit Erfolg bestandene Belastungsprobe.

Eine modern gestaltete Ortsmitte auf gut 1 ha Fläche mit allen notwendigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge und Bürgerhaus mit zentraler Einkaufsmöglichkeit fehlt ebenso wenig wie die Chance für einheimische Senioren, in neu errichteten betreuten Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei ihren Lebensabend zu verbringen. Für dieses Quartiersmanagement unter dem Motto „Zuhause daheim“ bekam die Gemeinde 2019 den Innovationspreis des Sozialministeriums. Und der verbliebene Backsteinturm der ehemaligen Molkerei ist heute eine zentrumsnahe Wohnstube für ein seit 2006 regelmäßig brütendes Storchenpaar, das durch die Ausweisung eines 1,4 ha großen Storchenbiotops an der nahen Donau eine dauerhafte Nahrungsgrundlage bekommen hat.

Über 700 Arbeitsplätze entstanden durch ein innovatives Gewerbe- und Industrieansiedlungs-Management mit zukunftsträchtigen Betrieben im Nordosten südlich der Autobahn. Bis heute wurden auf über 25 Jahre verteilt fast 5,5 Millionen investiert, davon 3 Millionen staatlich gefördert und rund 2,3 Millionen durch Eigenleistungen. Dies zeigt die Stärke ländlicher Gemeinden im Gegensatz zu Städten, wo ein solches Engagement eher unwahrscheinlich wäre. Deshalb baut die Dorferneuerung seit Jahrzehnten auch immer auf die aktive Einbeziehung aller Interessierten – angefangen vom ersten Einstiegsseminar über Fragebogenaktionen bis hin zu projektbezogenen Bürgerbeteiligungen.

So verwundert es nicht, dass sich das stolze Niederwinkling heuer nicht ohne Erfolgschancen für den europäischen Dorferneuerungspreis bewirbt. Und eines nicht so fernen Tages blüht vielleicht dank des Klimawandels auch wieder die mittelalterliche Weinbautradition auf…

Helmut Wartner

Foto: Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern

Drei kulturelle Tipps für sommerliche Pfingstferien

Kanufahren auf der Ilz

Als es noch keine Eisenbahn und keine Lastwägen gab, da waren die Ilz und der Regen die einzige Möglichkeit, Holz aus dem Bayerischen Wald herauszubringen. Das nennt man „Trift“ (vom Verb treiben abgeleitet). Sechs Wochen waren die Stämme unterwegs, bis sie am Ende Passau erreicht hatten. Dort, wo heute der Bschüttpark ist, war früher ein großer Holzhafen. Hier haben über 500 Arbeiter die vielen Stämme aus dem Wasser gezogen, getrocknet und anschließend auf Lastschiffe verladen. Die Holztrift war ein gutes Geschäft. Und so haben die Menschen ab dem 18. Jahrhundert die Ilz immer weiter ausgebaut. Besonders bekannt ist der Trifttunnel bei Hals: Dort macht die Ilz eine Schleife, was für die Trift immer besonders unangenehm ist, weil sich das Holz an solchen Stellen immer gerne verkeilt. Und deswegen hat man 1827 einen 115 Meter langen Tunnel gebaut. Den Tunnel gibt es heute noch und man kann sogar hindurchwandern. Ende des 19. Jahrhunderts war dann Schluss mit der Trift. Das Holz mit der Eisenbahn zu transportieren, war viel einfacher als auf dem Wasser; und die Menschen haben zum Heizen immer mehr die Kohle dem Holz vorgezogen. Wo früher die Baumstämme geschwommen sind, kann man heute an Burgen und Schluchten vorbeipaddeln. Die Bootstouren, die auch für Neulinge gut machbar sind, beginnen an der Schrottenbaummühle oder in Fürsteneck.

Der Bockerlbahnradweg

Wo sich früher eine der schönsten Bahnstrecken Niederbayerns durch die sanfte Hügellandschaft von Landau übers Vilstal hinüber ins Kollbachtal nach Arnstorf schlängelte, da ist heute ein Radweg. Weil man ja auf einer alten Bahnstrecke unterwegs ist, ist die Tour auch für Kinder gut machbar. Gleich am Anfang der Tour radelt man über die wunderschöne Bockerlbrücke, damals, bei der Eröffnung der Bahnlinie 1904 die längste selbsttragende (ohne Brückenpfeiler) Stahlbrücke Bayerns. Danach geht es den Landauer Berg hinauf. Wegen ihm hat die Bahnstrecke auch ihren Namen, denn an den etwas steileren Stellen hat sie immer mal wieder gebockt.

https://www.ferienland-dingolfing-landau.de/nc/natur-entdecken/radtouren/bockerlbahnradweg/

Ziegel + Kalkmuseum Flintsbach

Schon im Mittelalter haben die Menschen hier Ziegel aus Kalk hergestellt. Die große Ziegelei, die seit 1996 ein Museum ist, steht seit dem 19. Jahrhundert. In Flintsbach gibt es eine Menge zu sehen und auch zu tun: eine komplette Ziegelei mit einem riesigen Brennofen aus dem Jahr 1883, einen römischen Ziegelbrennofen, einen Steinbackofen, eine Lehmgrube einen Kalksteinbruch, und, und, und. Außerdem bietet das Museum neben Führungen viele Workshops für Kinder an: Brotbacken, Modellieren mit Lehm, Töpferkurse, Glasieren mit bunten Farben, historischer Ziegelschlag und vieles mehr.

http://www.ziegel-kalkmuseum.de/?site=89

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/fluss-wasser-ilz-166250/

Kulturmobil 2022

Im Sommer ist das KULTURmobil wieder in ganz Niederbayern unterwegs. Dieses Jahr werden es 25 Jahren, dass das Open-Air-Theater des Bezirks Niederbayern Groß und Klein mit humorvollen, kurzweiligen und gleichzeitig anspruchsvollen Stücken begeistert. – Und das bei freiem Eintritt!

Nachmittags um 17:00 Uhr steht das Kinderstück „Die Geschichte vom Un-Geheuer“ von Lena Hach auf dem Programm. Regie führt Mareike Zimmermann. In diesem Stück, das von der gewaltigen Kraft der Freundschaft handelt, möchte ein Ungeheuer endlich seine Vorsilbe „Un“ loswerden, damit nicht mehr alle vor ihm davonlaufen. Ob es ihm gelingt?

Abends um 20:00 Uhr wird die interaktive Komödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob gegeben (Regie Christoph Krix). Das Stück beginnt mit der Mitgliederversammlung eines Tennisclubs. Ein neuer Grill muss gekauft werden. Da gibt es auf einmal den Vorschlag, man bräuchte doch eigentlich einen extra Grill für das einzige muslimische Mitglied des Vereins, denn für ihn ist es unmöglich, seine Würste auf einen Grill zu legen, auf dem schon ein Schweinekotelett brät. Kaum ist die Idee heraus, bricht eine gewaltige Diskussion los: über Toleranz, Religion und die Frage, wie viele Rechte muss die Mehrheit der Minderheit zugestehen. Auf einmal steht der Tennisclub vor einem Problem, das ihn zerreißt. Ist er so gespalten wie unsere Gesellschaft?

Die Tournee beginnt am 11. Juni in Deggemdorf; Tourneeplan und viele weitere Informationen unter www.kulturmobil.de

Christoph Goldstein

Foto: Sabine Bäter

Bären als Sklaven

Ein Bär ist in Beziehung zum Menschen vieles: ein wildes Tier, ein in Form eines Teddybären geliebtes und verniedlichtes Tier, ein ausgerottetes Tier oder wie der Tanzbär ein von Menschen beherrschtes Tier. Schon vor Jahrtausenden diente die Haltung von Bären oder anderen Raubtieren dem Prestige von Herrschern. Diese konnten mit der in Gefangenschaft gehaltenen Bären ihre Macht über die „wilden Bestien“ beweisen. Inszenierte Schaukämpfe zwischen Tieren dienten der Unterhaltung des Hofstaates. Eine Praxis, die es zum Teil noch im 19. Jahrhundert an europäischen Fürstenhöfen gab. Die herrschaftliche Bärenhaltung fand ihr volkstümliches Gegenstück in den Bärenkäfigen der wandernden Menagerien und in den Tanzbären. Tanzbären sind zumeist abgerichtete Braunbären, die auf Kommando tanzähnliche Bewegungen ausführen. Solche dressierten Bären waren bzw. sind zum Teil bis heute hinein eine Attraktion auf Jahrmärkten, in Zirkussen als auch auf öffentlichen Plätzen.

Die erlernten Kunststücke wurden zum Teil durch grausame Dressurmethoden den Bären beigebracht. Die Bären mussten auf einer heißen Eisenplatte stehen oder andere Qualen durchleiden, während eine Melodie spielte. Um den Schmerzen zu entgehen, „tanzten“ die Bären. Später reichte es, dieselbe Melodie anzustimmen und die Tiere fingen wieder mit den Bewegungen an. Mittels klassischer Konditionierung dressierten die Besitzer den Bären. Der Maulkorb, beschnittene Krallen und der an einer Schnur befestigte schmerzhafte Nasenring machte die Tiere zum Sklaven. Sie waren dem Willen ihres Besitzers ausgeliefert.

Als Attraktion präsentierten fahrende Schausteller die dressierten Bären auch in Niederbayern. So etwa in Zwiesel oder in Straubing. Man merkte dem Bären an, dass er (gar alkoholisiert?) mit dem Gleichgewicht rang und von einer Hinterpfote auf die andere auswich. Immer wenn er wieder zurück auf den Boden mochte, hinderte ihn der Schlag der Rahmentrommel daran. Die Faszination von Tanzbären und dessen Vertrautheit fanden seit 1900 als aufziehbare kleine Tanzbären Einzug in die Kinderzimmer und auch Playmobil hatte einen Tanzbären im Programm.

Tierschutzorganisationen wie „Vier Pfoten“ oder der Verein „Gewerkschaft für Tiere“, der 2008 einen Bärenpark in Hart bei Bad Füssing (Landkreis Passau) eröffnet hat, setzen sich für ein Verbot der Tanzbär-Haltung und -Dressur ein. Sie verhandeln mit Besitzern und dem Staat über die Freilassung der oft kranken oder extrem verhaltensgestörten Tiere oder kaufen Tanzbären frei. Für die ehemaligen Zirkus- und Tanzbären enden damit die erlebten Qualen. Mittlerweile ist die Abrichtung und Haltung der Tanzbären in der EU offiziell verboten und dennoch sind sie weiterhin eine Attraktion von fahrenden Schaustellern und Zirkussen in Osteuropa (u.a. in Russland, Bulgarien, Rumänien, Serbien oder der Türkei) und Südostasien (Indien, Sri Lanka, Vietnam). In Deutschland ist die Zurschaustellung von Tanzbären seit 1990 verboten.

Cindy Drexl

Foto: Stadtarchiv Straubing