Philipp Apians großes Abenteuer

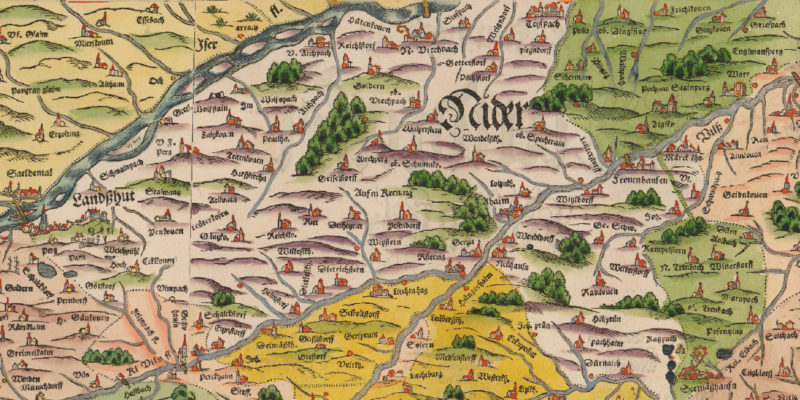

Ingolstadt, 1554: Gerade mal 23 Jahre ist er alt, da bricht er auf um ganz Bayern zu kartographieren. Den Auftrag hat er von Herzog Albrecht V. Um wen geht es? Um Philipp Apian. Schon mit 11 Jahren studiert er an der Universität in Ingolstadt. Als sein Vater stirbt, tritt Philipp mit 21 Jahren seine Nachfolge als Professor für Mathematik und Astronomie an der Universität in Ingolstadt an. Schon zwei Jahre später bricht er zusammen mit seinem Bruder Timotheus zu dem großen Abenteuer auf. Ganze sieben Sommer brauchen sie. Im Winter ist das Reisen schlicht unmöglich. Aber auch im Sommer verzweifeln sie. Schlechte, staubige Wege, reißende Flüsse, dunkle Wälder, furchtbare Herbergen, geplagt von Bettwanzen, Flöhen und Wegelagerern schlägt sich Phillip durch Ober- und Niederbayern, die Oberpfalz, Salzburg, die Voralpen und den Bayerischen Wald. Schwaben und Franken kommen erst gut 250 Jahre später zu Bayern dazu. Jeden Quadratzentimeter Bayerns vermisst Philipp Apian. Und das mit den einfachsten Mitteln. Es ist eine Qual. Und da stürzt auch noch Philipps Bruder bei Miesbach vom Pferd und stirbt. An dieser Stelle errichtet er ein Kreuz für den Bruder. das Kreuz gibt es heute noch. Dessen Standort hat er exakt in die Karte eingezeichnet.

Aber Philipp ist nicht nur vom Pech verfolgt. Auf einem seiner Vermessungsstreifzüge in Rosenheim lernt er seine spätere Frau Sabina Scheuchenstuel kennen. Nach neun Jahren ist es endlich soweit: die Karte ist gezeichnet. Sie ist riesig. 5×5 Meter groß, im Maßstab 1:45.000. Der Herzog ist hocherfreut. Kein anderes Land in Europa hat so eine genaue Karte! Und das ist viele, viele Jahre so! Noch Napoleon benutzt sie für die Eroberung Bayerns. Erst im 19. Jahrhundert gibt es genauere Karten.

Wie ging es mit Philipp Apian weiter? Als Protestant war er in Bayern nicht gern gesehen und als Mathematiker, der das katholische Weltbild widerlegte, wonach die Erde den Mittelpunkt des Universums bilden solle, schon gar nicht. Er musste schließlich seines Glaubens wegen aus seiner Heimat Ingolstadt fortgehen. Er ging an die Universität nach Tübingen. 1589 ist er dort gestorben. Er liegt in der Stiftskirche St. Georg, mitten in der Altstadt begraben.

Und seine große Karte? Lange Jahre hängt sie im Treppenhaus der Bibliothek des Herzogs (heute Staatsbibliothek). Mit den Jahren wird sie immer unansehnlicher und löchriger. Schließlich soll Franz Xaver Pusch eine Kopie machen. Fünf Jahre braucht er dafür. Nach Puschs Tod wird das Original, mittlerweile ganz von Mäusen zerfressen verbrannt. Heute hängt eine Replik von Puschs Kopie im Treppenhaus der Staatsbibliothek in München. Wenn Sie sich Philipp Apians Karte ansehen wollen, dann brauchen Sie aber nicht nach München zu fahren. Folgen Sie einfach diesem Link: https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-MAP-000000HBKSF15B00?view=lvg&lang=de

Christoph Goldstein

Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Timotheuskreuz#/media/Datei:Warngau_Timotheuskreuze.JPG

Gipfeltreffen

Der Hohenbogen (1079m): ein geheimer Gipfel

Früher war der Hohenbogen tabu! Während des Kalten Kriegs war hier eine streng geheime Abhörstation der NATO. Die ganze Anlage gibt es heute noch. Besonderen Spaß macht es, auf den 75 Meter hohen Aufklärungsturm zu steigen. Von dort aus hat man eine wunderbare Aussicht. Die Initiative „sektor.f“ macht es möglich, dass man auf den Turm hinauf kann. https://sektor-f.de/

1190 wollte Graf Albert von Bogen auf dem Gipfel eine Burg errichten. Daraus wurde aber nichts. Der Name der geplanten Burg ist heute der Name des Berges.

Mittagsplatzl (1340m)

Auf dem Mittagsplatzl hat man bei schönem Wetter einen wunderbaren Blick in die Ferne und hinunter auf den Arbersee. Wer möchte, kann von dort zum Großen Arber weiterlaufen. Vom Mittagsplatzl hat man eine schöne Aussicht, aber eigentlich ist es kein richtiger Berg, auf dem man steht, sondern eine große Wiese: Vor Jahrhunderten, haben die Menschen Lichtungen in den Wald geschlagen, die man Schachten nennt. Dort haben sie im Sommer ihre Rinder zum Weiden hinaufgetrieben. Eine solche hoch gelegene Lichtung ist das Mittagsplatzl. Seinen Namen hat es deshalb, weil hier die Hirten Mittagspause gemacht haben.

Hanichenriegel (978m)

Der Hanichenriegel ist ein kleiner Gipfel für Menschen, die es ruhig haben möchten. Denn hierher verirrt sich selten jemand. Kein Wunder, zum Gipfel gibt es nur einen kleinen Trampelpfad. Oben gibt es keine grandiose Aussicht, dafür aber ein kleines steinernes Meer, das man meistens für sich allein hat, anders als am Gipfel der Käseplatte, ein paar hundert Meter weiter.

Christoph Goldstein

Foto: https://www.brunner-hof.de/de/bayerischer-wald/wandern/berge/der-hohe-bogen.php

Streuobstwiesen – hoch bedrohte Lebensräume sollen wieder aufblühen

Der härteste Konflikt nach dem Artenschutz-Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wäre fast vor Gericht entschieden worden: der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Bund Naturschutz (BN) wollten gegen den im Anschluss an den Runden Tisch unter Leitung von Alois Glück ausgehandelten Kompromiss nach Ihrer Ansicht viel zu laschen Gesetzesentwurf in Sachen Streuobstwiesen klagen. Jetzt sollen nach Unterzeichnung des sog. „Streuobstpaktes“ am 18. Oktober 2021 bis 2035 satte 600 Millionen Euro in die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen fließen: in die Neupflanzung mit regional typischen Sorten und in ihre Pflege mit entsprechend aufgestocktem Personal, um den Bestand zu erhalten und von fünf auf sechs Millionen Bäume zu erhöhen.

Doch warum wird dieser Aufwand überhaupt betrieben? Und was zeichnet den Lebensraum Streuobstwiese aus? Die Obstbaumbestände über in der Regel extensiven Blumenwiesen gehören mit ca. 5.000 Tier- und Pflanzenarten zu den artenreichsten Biotopen in Mitteleuropa und sind damit immer noch Hotspots der Biodiversität mit zahlreichen Kleinstlebensräumen. Diese genetische, geschmackliche und gesunde Vielfalt bereichert das Landschaftsbild, steigert die Attraktivität für den naturnahen Tourismus und fördert die Erzeugung regionaler Produkte. In Bayern verarbeiten ca. 400 Keltereien und rund 4.500 Brenner im Schnitt 50.000 Tonnen Streuobst mit einem Wert von 50 Millionen Euro.

Noch 1965 wurden in Bayern 20 Millionen Obstbäume auf rund 70.000 Hektar Fläche erfasst. Die Zahl der Bäume ist bis heute auf unter 6 Millionen gefallen und 70 % der Bestände sogar durch z.T. amtlich geförderte Rodungsprämien verschwunden. In ähnlichen Prozentzahlen sank die Zahl der Schmetterlinge, Insekten und Vogelpopulationen. So rodete man noch 2019 im einst typischen Obstbaum- Landkreis Forchheim einen über 50 Jahre alten Bestand mit großen Hochstamm-Kirschbäumen. Jetzt wächst dort statt einer artenreichen extensiven Blumenwiese nur noch artenarmes fettes Kleegras. Nach der neuesten Biotopkartierung sind nur Streuobstbestände ab 2.500 m² geschützt. Und auch das nur, wenn mindestens 75 % der Bäume einen Astansatz ab 1,80 Meter Höhe haben und mehr oder weniger über die Wiesenfläche „verstreut“ sind. Wem das alles zu wenig ertragreich, zu mühsam und zeitaufwendig ist, rodet seine Bestände einfach…

Dieser Entwicklung will der neue Pakt entgegensteuern: über eine genaue Erfassung und professionelles Monitoring, investive Förderungen in Maschinen, Anlagen, Gebäude, Forschung, Marketing, Vermarktung und Personal. Nicht zuletzt soll eine aktive Beratung und Öffentlichkeitsarbeit dafür sorgen, den fatalen Trend zum fortlaufenden Flächenverlust zu stoppen und zu drehen. In Niederbayern kümmern sich v.a. die Landschaftspflegeverbände, Schaugärten wie der „Hans-Geiselbrechtinger-Garten“ im Landkreis Landshut mit 180 verschiedenen Obstsorten auf ca. 11.000 m² Fläche oder die Obstlehranstalt des Bezirks Niederbayern in Deutenkofen um die fachliche Begleitung dieses ehrgeizigen Projektes. So können dort die Besucherinnen und Besucher auf einem Obstlehrpfad ihr Wissen vertiefen und die jeweiligen Arten und Sorten vor Ort im Wechsel der Jahreszeiten kennenlernen.

Der Landschaftspflegeverband Landshut rief 2016 des Projekt „Landshut blüht“ ins Leben. Seitdem wurden 500 Obstbäume gepflanzt und jedes Jahr 15 Hektar Blumenwiese angelegt (Stand: 2018) Ein Obstbauer bringt den Geist des Streuobstpaktes so auf den Punkt: „Entscheidend ist, dass die Leute begreifen, da steckt ein Kulturgut dahinter, das gepflegt werden muss.“ Oder wie es der Vater von Friedrich Schiller, Johann Caspar sehr anschaulich bereits im Jahr 1767, durchaus zeitgemäß, schon damals ausdrückte:

„Die Baumzucht verschafft denjenigen, die sich damit bemühen, einen angenehmen Teil ihrer Nahrung. Sie gereichet zur Zierde eines Landes, zur Reinigung der Luft, zum Schutz und Schatten und hat überhaupt in vielen anderen Dingen ihren trefflichen Nutzen, zur Notdurft, Lust und Bequemlichkeit des Lebens für Menschen und Thiere.“

Helmut Wartner

Foto: Helmut Wartner

Neugierig auf Kunst? Offene Werkstätten am 16. Oktober 2022!

Der Bezirk Niederbayern bringt mit dem Aktionstag Ateliers in Niederbayern regelmäßig Kunstschaffende und Bevölkerung zusammen und spürt der Frage nach, wie und wo bildende Kunst eigentlich entsteht: Bei einem Tag der offenen Tür laden jeweils knapp 200 Ateliers aus der Region zum Besuch ein – eine Zahl, die für eine ansehnliche Künstlerdichte in Niederbayern spricht. Spannend ist es, dabei ganz unterschiedliche Werkräume zu sehen: Ein ausgebauter Stadel, ein kleiner Anbau, der heimische Küchentisch oder die Kellerwerkstatt – sie alle können Atelier sein. Darin eröffnen sich neue Welten: Neben bekannteren Arbeitsbereichen wie Malerei, Bildhauerei oder Zeichnung werden auch digitale Kunst, Glasobjekte, Installationen, Textilobjekte, Bühnenbildgestaltung und Videokunst präsentiert. Wer genau wissen möchte, wie eigentlich eine Bronzeskulptur entsteht oder Gold- und Silberobjekte geformt werden, kann dies im persönlichen Gespräch mit den Künstlern ergründen. Sie erklären Ideen, Werkstoffe wie Ton, Bronze oder Acrylfarben und Arbeitsgeräte wie Radierpressen oder Borstenpinsel. Mithilfe von Skizzen und Entwürfen werden zudem Entstehungsprozesse der Kunstwerke veranschaulicht.

Wer nun unter dem Zweck eines solchen Tags der offenen Tür lediglich ein unterhaltsames Programm mit bunten Bildern versteht, irrt gewaltig. Denn Bildende Kunst erfüllt einen äußerst sinnvollen gesellschaftlichen Zweck: Sie bildet mündige Bürger aus. Kunst muss auch nicht zwingend schön sein. Sie lädt vielmehr zur Meinungsbildung ein. Da zeitgenössische Kunst nicht der Allgemeingültigkeit verpflichtet ist, sondern sich gerne eine subjektive Perspektive erlaubt, die irritieren oder möglicherweise auch provozieren kann, lädt sie den Betrachter dazu ein, sich selbst zu positionieren – ethisch wie ästhetisch, gesellschaftlich wie politisch. Darauf darf man sich getrost einlassen und erweitert so das eigene Kunstverständnis. Vielleicht fesselt einen dabei ein Werk so sehr, dass man sich für einen Kauf entscheidet – der Künstler wird danken, und das Werk kann lange nachwirken.

Eine gute Gelegenheit, sich bildende Kunst in und aus der Nähe anzusehen, ist der nächste Aktionstag Ateliers in Niederbayern. Er findet am Sonntag, 16. Oktober 2022, von 13 bis 18 Uhr in 185 niederbayerischen Kunstwerkstatten statt. Interessant ist der Aktionstag auch für blinde Menschen und für Menschen im Rollstuhl: 43 Ateliers bieten die Möglichkeit, Kunstwerke zu ertasten, und 58 Ateliers haben einen barrierefreien Zugang. Auf der Projekthomepage unter www.ateliers-in-niederbayern.de sind alle teilnehmenden Ateliers einzusehen, die inklusiven Angebote sind dabei eigens gekennzeichnet.

Veranstalter ist der Bezirk Niederbayern/Kulturreferat. Das Projekt wird von den BBKs Niederbayern e.V. und Niederbayern-Oberpfalz e.V. unterstützt.

Veronika Keglmaier

AUSGEZEICHNET – 20 Jahre Denkmalpreis

Seit 2002 vergibt der Bezirk Niederbayern einen Denkmalpreis an Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Baudenkmal vorbildlich instandgesetzt haben. 20 Jahre sind ein guter Anlass zurückzuschauen: Die Jubiläumsausstellung „AUSGEZEICHNET“ zeigt die bis dato prämierten Baudenkmäler von ihrer schönsten Seite auf Aquarellen, Zeichnungen und Fotos – vom einfachen Bauernhaus, über Drei- und Vierseithöfe bis hin zu Kirchen, Burgen, Villen und sogar Schlössern. Der Landshuter Maler Michael Lange und die Fotografin Sabine Bäter haben die ausgezeichneten Gebäude aus verschiedenen Blickwinkeln ins Bild gesetzt.

Denkmäler sind ein Teil unserer Lebenswelt. Fast andauernd begegnen wir ihnen. Sie ragen in die Gegenwart hinein, machen Geschichte sichtbar und prägen Städte, Dörfer und Landschaften. Allein in Niederbayern gibt es ungefähr 13.000 Baudenkmäler.

Unter den ausgezeichneten Baudenkmälern sind einige sehr bekannte Gebäude mit spannender Geschichte wie etwa die Feste Niederhaus in Passau. Sie steht genau dort, wo Ilz und Donau sich vereinen. Die Passauer Bischöfe erbauten sie aus Angst vor aufständischen Bürgern als Fluchtburg. Im späten Mittelalter wurde die Burg bei einer Pulverexplosion völlig zerstört, bald aber wiederaufgebaut. Später diente sie sogar als Gefängnis. Ende des 19. Jahrhunderts kaufte der Maler Ferdinand Wagner (1847-1927) die Feste und seither ist sie im Privatbesitz.

Die Ausstellung AUSGEZEICHNET läuft seit dem 3. September und ist bis zum 18. September 2022 zu sehen; immer Montag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr sind interessierte Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, die Zeichnungen, Aquarelle und Fotos der preisgekrönten Denkmäler auf sich wirken zu lassen. Texte zu den einzelnen Gebäuden und Geschichten rund um die nicht immer einfachen Instandsetzungen ergänzen die Ausstellung. Konzipiert wurde die Jubiläumsausstellung vom Kulturreferat und Pressereferat des Bezirks Niederbayern.

Ort: Magdalenenkapelle Landshut – neben der Dominikanerkirche, Zugang über Maximilianstraße.

Christoph Goldstein

Foto: Sabine Bäter

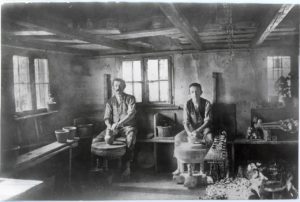

Die Görgenmannsölde – eine neue Attraktion im Freilichtmuseum Massing

Vor kurzem wurde auf dem Gelände des Freilichtmuseums Massing ein weiteres Museumsgebäude eröffnet: die „Görgenmannsölde“ aus Kleinbettenrain im Kröning, Landkreis Landshut. Dieses Kleinbauernhaus (Sölde) ist archivalisch seit 1570 nachweisbar. Das Hafnerhandwerk am Anwesen kann für das Jahr 1671 erstmals schriftlich belegt werden.

Doch schon seit etwa 1300 wurde im Kröning, ehemals einem der bedeutendsten Hafnerzentren Deutschlands, Keramik produziert. Ihre Blütezeit erreichte die Hafnerei dort zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Über 120 Meister fertigten damals hochwertiges Gebrauchsgeschirr und Ofenkacheln. Um 1800 lag die Jahresproduktion bei einer Million Stück Geschirr. Diese Ware wurde in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern vertrieben. Ihr Verkauf auf Märkten im bayerischen Herrschaftsgebiet war durch alte herzogliche Privilegien geschützt. Allerdings verlor das Kröninger Hafnerhandwerk im 19. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. Sein Ende kam um das Jahr 1930. Konkurrierende Materialien wie Emailblech und Porzellan verdrängten die traditionelle Irdenware. Heute ist die Kröninger Hafnerware nur mehr in Museen zu bestaunen, und eines der letzten Hafnerhäuser wanderte mit der Sölde des „Girgenmo“ ins Freilichtmuseum.

2016 wurde die Görgenmannsölde an ihrem ursprünglichen Standort abgebaut und in einer spektakulären Ganzteil-Transport-Aktion auf Tiefladern nach Massing ins Freilichtmuseum verbracht. Nach seiner Zwischenlagerung begann ab 2019 der Wiederaufbau. Im Juli 2022 konnte das Gebäudes als museales Anschauungsobjekt mit informativer didaktischer Ausstattung für die Museumsbesucher eröffnet werden.

Das Besondere am diesem Haus sind nicht allein Alter und Baugeschichte. Vielmehr war es seine Multifunktionalität. Denn das Gebäude versammelte neben den Wohn- und den üblichen Wirtschaftsräumen wie Tenne und Stall, Holzlege und Schupfen auch die Arbeitsräume unter einem Dach. Was heutzutage unvorstellbar wäre: Die großzügige Wohnstube war gleichzeitig Hafnerwerkstatt. Hier gab es zwei Arbeitsplätze mit Töpferscheiben, eine Glasurmühle und eine Tongrube.

Ein großer Keramikbrennofen stand in der anschließenden Küche, die nicht umsonst Brennkuchl hieß. 12 bis 15 Mal pro Jahr heizten dort die Hafner ihren Brennofen an. Ein Brennvorgang erstreckte sich über 30 Stunden und verschlang ca. 6 m3 Scheiterholz. Der Keramikbrand selbst erfolgte bei Temperaturen bis zu 950 Grad Cesius. Es gleicht also schon einem Wunder, dass die Görgenmannsölde, ein jahrhundertealter Blockbau, niemals abgebrannt ist. Aber das ist wiederum der Umsicht und Erfahrung der alten Hafnermeister zu verdanken.Der ursprüngliche Brennofen und der offene Kamin, auf dem ehedem gekocht wurde, verschwanden bereits 1916 im Zug einer Umbaumaßnahme. Beide Ausstattungsteile konnte man für Museumszwecke rekonstruieren. Ein moderner Holzbrennofen für Keramik steht heute im ehemaligen Backhäusl. Erbaut von Lehrern, Schülerinnen und Schülern der traditionsreichen Keramikschule Landshut, wird damit zukünftig sowohl nachempfundene Kröninger Hafnerware als auch zeitgenössische Keramik gebrannt werden. Auf diese Weise ergänzen sich traditionelles und modernes Keramiker-Handwerk.

Maximilian Seefelder

Fotos: Gerhard Nixdorf und Fotoarchiv Freilichtmuseum Massing

AUSGEZEICHNET – 20 Jahre Denkmalpreis

Seit dem Jahr 2002 vergibt der Bezirk Niederbayern einen Preis an Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Baudenkmal vorbildlich renoviert haben. 20 Jahre ist es nun schon her, dass es diesen Preis gibt; ein guter Moment für eine Jubiläumsausstellung! In dieser Ausstellung sind Zeichnungen und Aquarelle des Landshuter Malers Michael Lange und Fotos der Fotografin Sabine Bäter zu sehen, die alle bisher preisgekrönten Baudenkmäler von ihren schönsten Seiten zeigen. Vom einfachen Bauernhaus, über Drei- und Vierseithöfe bis zu Kirchen, Burgen, Villen und sogar Schlössern ist alles dabei.

Denkmäler sind ein Teil unserer Lebenswelt. Fast andauernd begegnen wir ihnen. Sie ragen in die Gegenwart hinein, machen Geschichte sichtbar und prägen Städte, Dörfer und Landschaften. Allein in Niederbayern gibt es ungefähr 13.000 Baudenkmäler. Eines davon ist die „Hien-Sölde“: Sie ist fast 600 Jahre alt und steht im Landkreis Straubing: eine Sölde war früher ein einfaches Bauernhaus mit sehr wenig Grundbesitz. Im 19. Jahrhundert war in der „Hien-Sölde“ zeitweise die Dorfschule untergebracht. Seit 1995 stand das Gebäude leer, bis sich 2006 ein Förderverein bildete, der sich um die Renovierung kümmerte. Seitdem die Renovierung 2013 abgeschlossen wurde, nutzen Vereine, die Katholische Jugendfürsorge und das Amt für Familie des Landkreises Straubing das Häuschen. Die „Hien-Sölde“ ist ein Beispiel, wie man Denkmäler mit öffentlichen Leben füllen kann. Im Jahr 2014 wurde sie mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet.

Die Ausstellung läuft vom 3. bis zum 18. September in der Magdalenenkapelle in Landshut (Eingang über die Maximilianstraße). Montag bis Sonntag, immer von 14:00 bis 18:00 Uhr haben interessierte Besucherinnen und Besucher Gelegenheit sich die Fotos, Zeichnungen und Aquarelle anzusehen. Texte aus der Feder von Dr. Maximilian Seefelder zu den einzelnen Gebäuden und Geschichten rund um die nicht immer einfachen Renovierungen begleiten die Ausstellung.

Christoph Goldstein

Fotos: Sabine Bäter

Maria Himmelfahrt – warum der 15.8. ein Feiertag ist

Warum ist der 15.8. ein Feiertag? Eigentlich steht von einer Himmelfahrt Marias gar nichts im Neuen Testament. Warum also binden wir oder kaufen wir Kräuterbuschen und gehen in die Kirche? Der eigentliche Grund hat ganz viel mit Politik zu tun; mit Kirchenpolitik: Der 15.8. war schon bei den Römern ein Feiertag: und zwar Teil der Feriae Augusti, Augustusferien könnte man sagen. Die Feriae Augusti waren etwas ganz Besonderes. Das ganze Römische Reich feierte zu Ehren des ersten römischen Kaisers Augustus drei ganze Tage lang. Und warum? Vom 13. bis zum 15. August 29 v. Chr. feierte Augustus seinen endgültigen militärischen Sieg über Antonius und Kleopatra in der Seeschlacht von Actium im Jahr 31 v. Chr. Actium liegt an der Nordwestküste Griechenlands. Antonius und Kleopatra konnten fliehen und zogen sich nach Alexandria zurück. Aber Augustus setzte ihnen nach und besiegte sie Anfang August 30. v. Chr ganz und gar. Der Sieg von Augustus beendete den römischen Bürgerkrieg. Dieser war ausgebrochen, weil im Triumvirat, das Caesars Nachfolge antreten sollte, jeder der drei nach der Herrschaft über das Römische Reich griff. Versucht haben es alle drei; Augustus hat es geschafft. Und von da an waren diese drei Tage Mitte August ein einziges großes Fest, das an den Triumph des Kaisers Augustus erinnern sollte. Später, als der Sieg des Augustus schon etwas zurücklag, machte man aus den drei Tagen einen und es blieb nur der 15. August übrig. Aber jetzt kommen wir endlich zur Kirchenpolitik und Maria Himmelfahrt! Ungefähr 500 Jahre nach Augustus setzte sich das Christentum immer mehr durch. Das heidnische Fest am 15. August war den Bischöfen im Wege. Und so machten sie aus den Feriae Augusti einfach Maria Himmelfahrt. Das hat sich überall durchgesetzt. Bloß in Italien hat das mit dem Verdrängen der Feriae Augusti nicht ganz geklappt. Dort heißt der Feiertag am 15. August immer noch Ferragosto. Anstatt in die Kirche zu gehen, feiern die Italiener am Strand, essen trinken und machen Urlaub. In vielen Orten gibt es auch ein großes, beeindruckendes Feuerwerk.

Zum Schluss ein Tipp für Menschen, die es am 15. August weder in die Kirche, noch in die Ferien zieht: Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) hat für Maria Himmelfahrt eine seiner schönsten Messen komponiert. Das Tolle daran: Allein die Musik ist so wunderbar, dass man ganz schnell vergisst, dass es eine Messe ist.

https://www.youtube.com/watch?v=IksdCSgB–g

Christoph Goldstein

https://pixabay.com/de/photos/feuerwerk-funkeln-himmel-gl%c3%bchen-865104/

Kleine Wasserkraftwerke

Schon vor über 5.000 Jahren haben in China die ersten Menschen die Wasserkraft für sich entdeckt: zur Bewässerung ihrer Felder oder Betreibung von Mühlen. Die Wasserkraft war die erste Energiequelle, die sich der Mensch zunutze gemacht hat. So schaffen es z.B. die Norweger, über 100% ihres Strombedarfs allein durch Wasserkraft zu erzeugen und können den Überschuss exportieren. In Bayern erzeugen rund 4.000 Kleinwasseranlagen mit einer Nennleistung von unter 500 Kilowatt nur weniger als 1 % des Stromverbrauchs, versorgen damit aber immerhin rund eine Million Haushalte mit dieser erneuerbaren Energieform.

Nach der Veröffentlichung des sog. „Osterpakets“ zum erneuerbaren Energiegesetz befürchteten viele Besitzerinnen und Besitzer von kleineren Wasserwerken um das Ende ihrer Anlagen. Denn ab 2023 sollte die bisherige Förderung für jede erzeugte Kilowattstunde wegfallen. Die Besitzerinnen und Besitzer argumentierten, dass sie sich bei einer notwendigen Modernisierung der teils recht alten Anlagen einen Weiterbetrieb nicht mehr leisten können. Die Kürzung der Vergütung der Kleinwasseranlagen wurde im Parlament dann auch nicht verabschiedet.

Was sind die Nachteile dieser kleinen Anlagen und damit ein Grund für das Auslaufen der Förderung? Sie sind ein z.T. erheblicher Eingriff in sensible Ökosysteme, eine ökologische Barriere für Tiere aller Art – vom Fisch bis zu Kleinstlebewesen –, sie sorgen für Geschiebeablagerungen zum Nachteil der Fischfauna und zerstören Lebensräume. Veraltete Turbinen löschen das Leben von empfindlichen Fischarten aus. Besonders schädlich sind die Querbauwerke – davon gibt es in der BRD 215.000, also alle 700 Laufmeter an Bächen und Flüssen: tödliche Wanderhindernisse für die Gewässertierwelt.

Und die Vorteile? Die Wasserkraft ist (bisher) fast unbegrenzt verfügbar, sie liefert an 4.800h im Jahr bei Wind und Wetter, bei Tag und Nacht zuverlässig „sauberen“ Strom aus erneuerbaren Quellen; bei geringem Schadstoffausstoß bietet sie z.T. auch Hochwasser- und Trinkwasserschutz.

Wie sieht die Zukunft aus? Um die Nachteile zu minimieren, sorgen in allen bayerischen Bezirken sog. Fischereifachberater mit entsprechenden Auflagen für eine ökologische Aufwertung bisheriger Anlagen, wenn alte Nutzungsrechte verlängert werden sollen. In mühsamen Verhandlungen geht es dabei um den Einbau von Fischtreppen für durchgängige Wandermöglichkeiten, den Einbau von Luft-Turbine, die Fische schonen, erhöhte Restwassermengen und eine ökologische Aufwertung durch den Rückbau von Barrieren. Und das Angebot vielfältiger Lebensräume von Flachwasserzonen bis zu Fischunterständen – möglichst harmonisch in die Umgebung eingebettet.

In Zeichen des rasanten Klimawandels mit fortschreitender Trockenheit gibt es leider immer weniger Wasser in unseren Bächen und Flüssen. Und wenn es wolkenbruchartig regnet, lässt sich diese Flut nicht in Energie umsetzen. Damit fallen einige der Argumente der Befürworter in Zukunft weg. Dafür gibt es neue Überlegungen, künftig Strom aus Abwasserkanälen zu gewinnen: dezentral und nah am Verbraucher – ohne zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft.

Helmut Wartner

Foto: Helmut Wartner

Der Holler – Allheilmittel gegen Erkältung, Blitzeinschlag und böse Geister

Eine wandelbare Pflanze ist er, der schwarze Holunder, der zwischen einem und 15 m hoch wird. Zur Blütezeit bezaubert er mit einem fruchtigen Duft und großflächigen weißen Schirmrispen, die aus vielen Einzelblüten bestehen. Im Herbst fallen die traubenartig hängenden schwarzen Beeren ins Auge. Ein Hollerstrauch, wie der Holunder in Altbayern und Österreich genannt wird, durfte früher an keinem Haus fehlen und ist auch heute noch vielfach im Umfeld ländlichen Wohnens zu finden. In Neubaugebieten tut man sich allerdings schwer, auf die alte Pflanze zu stoßen. Dies liegt möglicherweise an ihren schwarzen Beeren, die – sofern man sie nicht aberntet – auf dem Pflaster schwer zu entfernende Flecken hinterlassen. Die Vorzüge des Strauchs sollten das jedoch wettmachen. Er gilt als vielfältige Heilpflanze! Holler wirkt gegen Magenverstimmung und Husten, Nierenentzündung und Ischias, gegen Erkältung und Blasenleiden sowie zur Stärkung von Herz und Kreislauf. Nicht umsonst wurde er auch mit dem Beinamen „Hausapotheke“ oder „Herrgottsapotheke“ versehen.

Über seinen Geschmack lässt sich allerdings streiten. Die herben Beeren, reich an Vitamin C und B6, sind im unreifen Zustand leicht giftig und sollten auch als reife Früchte vor dem Verzehr erhitzt werden. Vielen Menschen sind sie aus ihrer Kindheit als verhasster Erkältungssaft in Erinnerung. Da atmet man auf, wenn die Blüte es gar nicht erst bis zur Beere schafft, sondern schon vorher als süßes Hollerkiacherl auf dem Teller landet – in Teig getaucht, im Schmalz gebacken und mit Puderzucker bestreut. Zum Modegetränk hat es der Hollersirup gebracht, der ebenfalls aus den Blüten hergestellt wird. Einem Glas Sekt mit Minzblatt verleiht er durch einen kleinen Schuss die passende fruchtige Note für einen sogenannten „Hugo“, und eine Weinschorle wird durch den Schuss Hollersirup zum „Kaisergspritzten“ geadelt.

Auch in viele überlieferten Liedtexte und Vierzeiler hat die Pflanze Einzug gefunden – ein Beleg für die feste Verortung des Hollers im ländlichen Umfeld:

Hinta da Hollastaudn wachsn gelb‘ Ruabm.

Koan Witiwa (= Witwer) mog i net, liaba an schäin Buam.

Hinta da Hollastaudn sitznd zwoa Hasn.

Oana tuat Zithaspieln, da ander tuat blosn.

Hinter da Hollerstaudn sitzt der Kuku,

hat a weng füra gschaut, aha, bist es du.

Daneben wurden und werden die Hollerbeeren, die den violetten Farbstoff Sambucyanin enthalten, auch als Färbemittel verwendet: Früher für Haare, Leder und Rotwein, heute als wertgeschätzter natürlicher Farbstoff für Süßigkeiten und Molkereiprodukte sowie für die Textilindustrie.

Eine der vielen Wirkungsweisen des Hollers mutet dagegen durchaus skurril an: Man schreibt dem Hollerstrauch Schutz gegen Blitzeinschlag und böse Geister zu. Daher pflanzt man ihn nah am Haus. Er ziehe nämlich alle bösen Mächte und Wesen an sich und schütze dadurch die Hausbewohner. Auch der Aberglaube, eine Hollerstaude niemals fällen und das Holz nicht verbrennen zu dürfen, erklärt sich daraus: Denn dadurch würde das von der Staude gebundene Böse wieder freigesetzt. Wer’s glaubt!

Veronika Keglmaier