Der Einzug des Christbaums in die Landshuter Wohnzimmer

In seiner bezaubernden Erzählung „Der erste Christbaum“ schildert der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger (1843-1918), wie er als Schüler von seiner Studienstadt von Graz nach Alpel an Weihnachten heimfährt und dort die im Bergbauernhof versammelte Familie, die Knechte und Mägde am Heiligabend heimlich mit einem Bäumchen mit brennenden Wachskerzen überraschte. Alle waren sprachlos. Sie staunten und waren verwundert, bis endlich ein Junge, der aus dem Tal war, richtig vermutete: „Es könnte ein Christbaum sein“.

Seinen geschichtlichen Ursprung hat der Christbaum in den die Vertreibung von Adam und Eva thematisierenden Paradiesspielen der mittelalterlichen Kirchen. Dort wurde ein Lebensbaum aufgestellt, der mit Äpfeln, Oblaten und anderen Backwerk behangen war und eine Beziehung mit dem eucharistischen Heiland herstellte, aber keine Lichter trug. In der frühen Neuzeit verließ der Christbaum dann die Kirchen und hielt Einzug in die Privathäuser. Die erste bekannte Nachricht eines Christbaums stammt um 1600 aus der Chronik von Schlettstadt. 1605 ist ein erster Christbaum in Straßburg erwähnt. In München ist ein Christbaum mit Lichtern seit Beginn des 19. Jahrhunderts bekannt. Ihn soll die Frau des bayerischen Königs Max I in der bayerischen Landeshauptstadt seinerzeit eingeführt haben.

1846 leuchtete erstmals auch ein Christbaum in einer Landshuter Wohnung. Es war in der Wohnung des niederbayerischen Regierungspräsidenten Zenetti. In dessen Familie existierte schon Jahre zuvor der Brauch, einen Christbaum aufzustellen. Ab dem Jahr 1846 nahm der Christbaum schließlich Einzug in die Landshuter Wohnzimmer, wenngleich sich anfangs nur Angehörige der Ober- und Mittelschicht einen solchen leisten konnten. Vereine stellten Christbäume auf und veranstalteten Christbaumfeiern, um ihre Mitglieder und die Gesellschaft mit dem Glanz eines Baumes zu erfreuen und zu verzaubern.

Eine Annonce des Zinngießers Karl Sämmer für Christbaumschmuck aus der Landshuter Zeitung vom

20.12.1884

Anno 1855 inserierte der Landshuter Spirituosenhändler in der Grasgasse, Robert Jurisch, am Heiligabend eine „Einladung zum Christbaum mit passenden Geschenken“ für „alle Diejenigen, die dieses Vergnügen sich nicht zu Hause schaffen können“ zu halten. Zu dieser Christbaumschau bot der Spirituosenhändler ein „billiges, gutes Glas Punsch“ an. Das Beiblatt der LZ schrieb am 22. Dezember 1867 in einer „Weihnachtsrundschau“ mit Werbeanzeigen: „Der Mittelpunkt der Weihnachtsbescherung bildet der Christbaum, um den in der Mitte des Zimmers aufgestellt, sich alle Familienmitglieder scharen…Man nimmt die immergrüne Tanne, zum Zeichen der steten und ewigen Lebendigkeit des Christentums, befestigt an deren Gipfel gewöhnlich eine mit Goldflitter verzierte Engelsgestalt, als Zeichen des Friedens, der am heutigen Tage über die Erde ausgegossen (wird) und auch in der Familie herrschen soll. Die einzelnen Aestchen und Zweige putzt man mit hellfarbigen Bändern aus und befestigt an ihnen die Wachslichter; aber nicht genug mit diesem Schmucke, auch die verschiedensten Baumfrüchte des Sommers, vergoldtete Nüsse, Aepfel, Kastanien und die zierlichsten Gestalten, wie sie aus der Hand des erfinderischen Zuckerbäckers hervorgehen, müssen an den Zweiglein prangen.“. Doch nicht nur in Deutschland und Europa feierte der Christbaum seinen Siegeszug im Laufe des 19. Jahrhunderts, denn Auswanderer brachten diese Tradition auch in die Neue Welt. 1891 stand erstmals ein Christbaum vor dem Weißen Haus in Washington.

Mario Tamme

Fotos: Stadtarchiv Landshut

„Zu Betlehem geboren“, ein 400-jähriger Hit

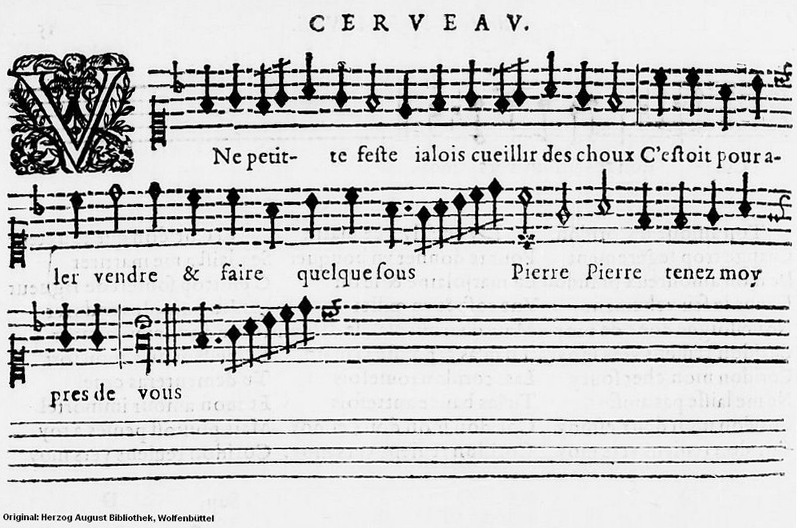

Die Melodie von „Zu Betlehem geboren“ war im Dreißigjährigen Krieg ein Hit, allerdings mit einem anderen Text; und der ist auf den ersten Blick recht harmlos: Es geht um ein Mädchen, das von einem bösen Wolf verfolgt wird und sich unter den Rock ihres Geliebten Pierre flüchtet. Wenn man zwischen den Zeilen lesen will, dann ist ganz schnell klar, worum es geht: um Sex natürlich, um was denn sonst.

Das Lied heißt „Une Petite Feste“. Die französischen Soldaten haben es gesungen, die Schweden, die Österreicher, die Spanier und die Deutschen, alle einfach. Genauso war es 300 Jahre später mit „Lili Marleen“. Dieses Lied ging um die Welt, obwohl es erst ein Flop war (der Komponist Norbert Schultze hatte die Melodie recycelt, die er ursprünglich für eine Zahnpastawerbung komponiert hatte).

Drehen wir die Zeit wieder 300 Jahre zurück. Alle haben „Une Petite Feste“ gesungen und das war dem frommen Jesuiten Friedrich Spee überhaupt nicht recht. Ein „pestilentzisch Gift“ war das Lied für ihn. Also hat er sich an den Schreibtisch gesetzt und einen neuen, gottesfürchtigen Text geschrieben. Und das ist der Text, den wir heute auch noch singen. Ein alter Trick, haben nicht die Christen viele heidnische Bräuche übernommen, sie umbenannt und Kirchen auf alten Kultorten errichtet? Und genauso hat es Friedrich Spee mit „Une Petite Feste“ gemacht.

Aber Friedrich Spee war nicht der einzige, der an dem Text etwas auszusetzen hatte. Auch andere haben zeitgleich und vor und auch nach Spee neue Texte geschrieben: Zum Beispiel: „Nun wiegen wir das Kindlein“ oder „Die Blümelein sie schlafen“. Aus der Melodie und dem zweiten Text hat Johannes Brahms 1857 ein Lied gemacht. Es heißt Sandmännchen. Und wenn Ihnen „Zu Betlehem geboren“ schon zum Hals heraushängt, dann spielen Sie dieses Jahr an Weihnachten am Klavier doch einfach die Fassung von Brahms, Zeit zu üben haben Sie ja noch, bis es soweit ist.

Die Noten finden Sie hier

https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/c/c9/IMSLP494811-PMLP52990-Sandm%C3%A4nnchen.pdf

und hier eine Aufnahme

https://www.youtube.com/watch?v=xgzYcaghvpQ

Die deutsche Übersetzung von „Une Petite Feste“

http://www.liederlexikon.de/lieder/zu_bethlehem_geboren/editiona

Christoph Goldstein

Foto: www.liederlexikon.de/lieder/zu_bethlehem_geboren/editiona/0084_edition_a_2.jpg/dva_scan_view

Brennnessel ist die Heilpflanze des Jahres 2022

Dass diese Pflanze zu den Rosengewächsen (Rosales) gehören soll, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Die Brennnessel hat keine Stacheln, sondern Haare, Brennhaare um genau zu sein, die bei der kleinsten Berührung abbrechen und sich in die Haut bohren. Das ist äußerst lästig, weil sie über die einströmende Kiesel- und Ameisensäure schmerzhafte rote Quaddeln produzieren, die durchs anschließende unvermeidliche Jucken und Kratzen nur noch größer werden.

Doch dieses sog. „Unkraut“ steckt voller Überraschungen. Schon zu Hildegart von Bingens und zu Paracelsus‘ Zeiten, vor vielen Jahrhunderten, galt die krautige Staude als Heilkraut. Denn sie ist harntreibend, entzündungshemmend, entschlackend, schmerzstillend oder kann als fachlich korrekt angesetzte Jauche lästige Blattläuse vertreiben. Zur alternativen Prostatakrebsbekämpfung wird derzeit noch aktiv geforscht.

Die Brennnessel hat zigmal mehr Vitamin C als Kopfsalat. Sie dient zur Nudelfärbung und die hohlen Stängel sind ökologisch korrekte Trinkhalme. Im beginnenden Frühjahr können frisch gezupfte kleine, frische Blätter im Salat wichtige Vitamine liefern. Kenner bereiten mit diesem Spinatersatz Pesto, mengen das grüne Mus zu Polentagerichten und verwenden das Wildgemüse in Suppen. Kleingehackt und angewelkt sind Brennnesseln ein guter Futterzusatz für Schweine, Rinder, Schafe und Hühner; ja, es lassen sich mit diesem Futter sogar Weinbergschnecken für Edelrestaurants züchten!

Die Pflanze ist ein typischer Nährstoffzeiger, z.B. an überdüngten Acker-, Graben- und Bachrändern oder an Waldsäumen. Sie liebt lehmige, humose, nährstoffreiche, feuchte Böden. An optimalen Standorten kann sie bis zu 300 cm hoch werden. Der vierkantige verholzende faserige Stengel kann zu einem Stoff verwoben werden. In den Kriegszeiten des Dritten Reiches gab es ein Buch („Die Nesselfibel“), die die textilen Wundereigenschaften des reißfesten Nesselstoffes zur heimischen Uniformherstellung priesen und den industriellen Anbau propagierte. Heute erlebt die Biofaser der Fasernessel (Urtica dioica convar. Fibra) als Baumwollzumengung z.B. in Bio-Bettwäsche eine kleine Renaissance.

Aber auch für das Überleben zahlreicher Insekten ist die Brennnessel unverzichtbar: z. B. ernähren sich die Raupen des Kleinen Fuchses und des Tagpfauenauges ausschließlich von dieser Pflanze. Deshalb sollte der oder die kluge Gartenbesitzerin und -besitzer so schlau sein, eine kleine Ecke mit Brennnesseln im naturnahen Garten stehen zu lassen.

Angesichts dieser vielfältigen Wohlfahrtswirkungen und nützlichen Verwendungsarten der Brennnessel sollten wir unsere einseitige Einstellung zu sogenannten „Unkräutern“ überdenken. Und vom Wissen der Vorfahren und Kräuterkundigen vergangener Jahrhunderte lernen, die ohne wissenschaftliche Nachweise oft weisere Erkenntnisse hatten als unsere faktengläubige moderne Welt. In diesem Sinne ist die Auszeichnung der Brennnessel zur „Heilpflanze des Jahres 2022“ eine gute Wahl.

Helmut Wartner

Foto: https://pixabay.com/de/photos/brennnessel-gr%c3%bcn-unkraut-brennen-2564588/

Der Luchs: des einen Freud, des anderen Leid

Der 15 bis 25 Kilo schwere Eurasische Luchs (Lynx lynx) ist die größte europäische Katzenart. Zu den wichtigen Erkennungsmerkmalen zählen der Stummelschwanz und die Haarbüschel an den Ohren, die sog. „Ohrpinsel“. Das Fell ist rötlich-braun bis braungrau gefleckt, wobei die Anordnung der Flecken jeden Luchs einzigartig machen.

Luchse kommen in Bayern vor allem entlang der tschechischen Grenze im Bayerischen Wald und im südlichen Oberpfälzer Wald vor. Der 1970 gegründete Nationalpark Bayerischer Wald bildet zusammen mit dem Nationalpark Šumava das größte Waldschutzgebiet Mitteleuropas. Beide widmen sich seit 2009 der grenzüberschreitenden Luchsforschung, um mehr über das Verhalten der Luchse zu erfahren. Auch wird der Bestand mittels Monitoring erfasst. Das letzte Monitoring wies für den Zeitraum von Mai 2018 bis April 2019 60 Luchse und 26 Jungtiere nach. Davon leben 49 Luchse und 17 Jungtiere auf bayerischer Seite. Das war nicht immer so. Seit Menschen Nutztiere halten, haben sie Wildtiere bekämpft. Nachweislich erlegten Jäger 1846 den letzten bayerischen Luchs nahe Zwiesel.

Dass Luchse wieder vorkommen, ist auf zwei Gegebenheiten zurückzuführen: Zum einen gab es in den 1950er Jahren Berichte, wonach verschiedene Personen vereinzelt einen Luchs gesichtet hatten, was auf einen natürlichen Zuzug hinweist. Zum anderen fand eine gezielte Wiederansiedelung statt. So sind etwa Anfang der 1970er Jahre im Bayerischen Wald einige Luchse ausgesetzt worden. Diese Maßnahme blieb erfolglos, so dass zwischen 1982 und 1989 weitere 17 Luchse auf dem Gebiet des heutigen Nationalparks Šumava freigelassen wurden. Diese bilden den Grundstock für das heutige Vorkommen. Zu den wichtigen Faktoren für die Zukunft des Luchses zählen ein ausreichendes Beutetierangebot, qualitativ hochwertige Rückzugsräume, die Durchlässigkeit der Landschaft, also die Sicherung bzw. Wiederherstellung von Wanderungsmöglichkeiten sowie die Duldung durch den Menschen.

Trotz der leicht positiven Entwicklung bleiben Luchse weiterhin stark gefährdet, was auf Infrastrukturmaßnahmen, Verkehrsunfälle, aber vor allem auf illegale Nachstellungen zurückzuführen ist. Das begehrte Fell ist nur eines der Gründe für die Tötung. Ein weiterer Grund ist in der Konkurrenz von Mensch und Tier zu sehen. Nicht nur Landwirte haben ihre Probleme mit den großen Beutegreifern, sondern auch viele Jäger, da diese ihnen ihre Jagdbeute streitig machen. Ein Interessenkonflikt, der bis heute nicht behoben werden konnte.

Obwohl die Wildtiere strengstens geschützt sind und der Abschuss von Luchsen eine Straftat ist, verschwinden seit Jahren in der Region um die Nationalparks immer wieder Luchse. Sie fallen Wilderern zum Opfer, welche die Tiere vergiften, erschießen, zerstückeln oder in den illegal aufgestellten Tellereisen fangen. Das Gebiet des Bayerischen Waldes wird in der Presse als das ‚Bermudadreieck der Luchse’ bezeichnet.

Der Mensch ist dem Tier ein ‚“Wolf“, aber auch ein Helfer. Die beiden Schutzgebiete auf bayerischer und tschechischer Seite verhinderten wohl, dass der Luchs erneut ausgerottet wurde. Der Luchs ist heute gar das Symbol für die wilde Natur im Nationalpark Bayerischer Wald.

Cindy Drexl

Foto:Julius Kramer

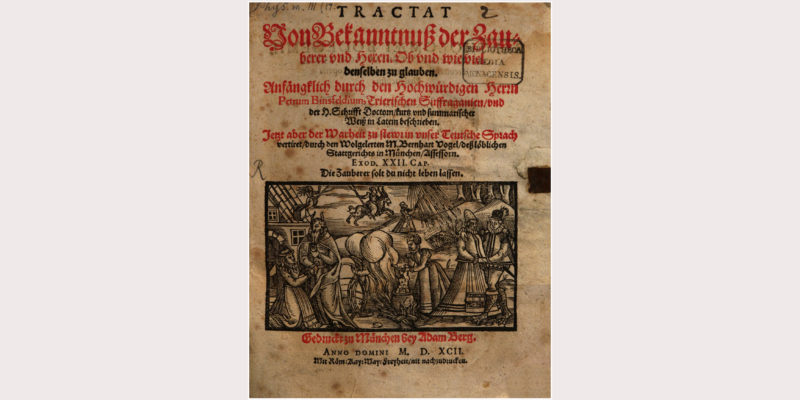

Hexenverfolgung in Niederbayern

Am 11. April 1692 berichtete der kurfürstliche Rat und Oberrichter zu Straubing, Hans Friedrich von Preysing zu Hubenstein, über die Festnahme eines kleinen Mädchens in der Gäubodenstadt. Es hieß Maria und war acht oder neun Jahre alt. Die Straubinger Amtsknechte verhafteten es, weil es in der Stadt „mit seltsamen Reden des Hexenwerks belanget“ umherstreunte. Das Verhör des Mädchens durch den Oberrichter ergab: „das sein des Maidls Vater und Mutter zu Abendsperg gewohnt, welche alda vergangenen Jars der Vater mit dem Strang, und die Mutter als ein Unhold zu Aschen verprannt worden.“

Das Waisenmädchen hatte also seinen Vater verloren. Er wurde durch den Strang hingerichtet, eine damals typische Strafe für einen Straßenräuber oder Pferdedieb. Die Mutter wurde Opfer des damaligen Hexenwahns. Marie stand nun ebenfalls in Verdacht, eine „Hexe“ zu sein. Laut eigener Aussage hätte sie bereits über 15 Wochen hinweg wegen Hexerei in der Stadt Landshut im dortigen Verlies gesessen. Ein unvorstellbar harter Umgang mit dem kleinen Mädchen. In den Kerkern der frühneuzeitlichen Gefängnisse mit ihren primitiven Strohlagern war es nicht nur gewöhnlich dumpf, kalt und voll von Modergeruch, sondern auch bevölkert mit Ratten, Mäusen und Ungeziefer aller Art.

Letztlich hatte die Stadt Landshut Maria wieder aus dem Kerker entlassen. Ein Auskunftsersuchen an das Oberrichteramt der Stadt Landshut vom 13. April ergab, dass Mädchen „khönne viel Hexenwerk und Abscheisliches Gott und der Welt verschaffen lassen, der Zauberei umgehen hab von seines Eltern gelernt.“ Laut Auskunft des Landshuter Oberrichters hätte sich Maria in Hagelstadt, Rottenburg und in Braunau aufgehalten. Dort hätte sie ein Pfarrer noch einmal getauft, woraufhin sie sofort „alle Crafft verlohren und daher auch nichts mehr verrichten möge“. Ihre Zauberkraft wäre also durch die erneute Taufe verloren gegangen. Der Oberrichter bestätigte die 15-wöchige Haft in Landshut. Letztendlich habe man sie aber wieder freigelassen und ihr einen ewigen Stadtverweis erteilt. Zuvor wurde sie jedoch mit geweihten Ruten ausgepeitscht. Wie die Stadt Straubing nach Einholung der Auskünfte mit der armen kleinen Marie verfuhr und welches Schicksal sie hatte, ist unbekannt. Quellen und Akten zur weiteren Klärung fehlen.

Die Hexenverfolgungen waren vor allem eine Erscheinung der Frühen Neuzeit, denn im Mittelalter fanden nur selten Hexenprozesse statt. Für die Stadt Landshut existiert bis heute keine zusammenfassende Geschichte der lokalen Hexenverfolgungen. Laut dem verstorbenen Landshuter Historiker Heinrich Egner (1940–2017) gab es zumindest 41 Hexenprozesse mit mindestens elf Hinrichtungen in der Stadt. Diese fanden zwischen den Jahren 1601 und 1756 statt. Im Jahr 1756, als der berühmte Philosoph und Aufklärer Immanuel Kant (1724–1804) bereits als Privatdozent an der Universität Königsberg lehrte, wurde am 2. April noch Veronika Zerritsch das letzte Opfer des Hexenwahns in der Stadt. Weil Veronika erst 14 Jahre alt war, hatte man ihr noch eine letzte besondere Gnade gewährt: Das Köpfen mit dem Schwert durch den Scharfrichter. Erst ihr Leichnam wurde anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Veronika Zerritsch war vermutlich auch das letzte Hinrichtungsopfer dieser frühneuzeitlichen Geistesverwirrung auf deutschem Boden, denn Anna-Maria Schwegelin wurde zwar 1775 in Kempten noch zum Tode verurteilt, das Urteil jedoch nicht vollstreckt. Anna-Maria Schwegelin starb 1781 in Kempten in der Haft.

Mario Tamme

Das Finsterauer Filz

Dank eines einstimmigen Beschlusses des Bayerischen Landtags und des Gemeinderats von Mauth-Finsterau wurde heuer der Nationalpark Bayerischer Wald an seiner Ostgrenze offiziell um gut 600 Hektar erweitert. Somit ist er jetzt nicht nur der älteste, sondern auch mit über 25.000 Hektar der größte Wald-Nationalpark der Bundesrepublik. 75 % des Nationalparks liegen jetzt in der streng geschützten Naturzone, in der das Motto „Natur Natur sein lassen“ gilt. Seltene Vogelarten wie das Auer- und Haselhuhn leben gerade in diesem Erweiterungsbereich und können noch besser geschützt werden.

Mit rund vier Hektar liegt auch das Finsterauer Filz – ein ehemaliges Torfabbaugebiet – in dieser Erweiterungsfläche. Ein barriererarmer Zugang soll möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern den Genuss dieses Naturschmankerls ermöglichen.

Auf rund 221.000 Hektar erstreckten sich einst die Moore in Bayern. Sie entstanden seit der letzten Eiszeit in Senken, in denen sich jahrzehnte- und jahrhundertelang Niederschlagswasser sammeln konnte. Heute sind 95 % dieser Bereiche ausgetrocknet. Und damit ist auch ein einmaliger Lebensraum für heute stark bedrohte Tier- und Pflanzenarten verschwunden. Diese trockengelegten und intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen stoßen jährlich 5 % von Bayerns Treibhausgasen aus. Dafür können intakte und renaturierte Moore bis zu 30 (!) Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr binden. Moore sind riesige Schwämme und Klimaanlagen: mehr intakte Moorflächen bedeuten weniger Überschwemmungen und kühlere Luft. Deshalb ist Moorschutz heute auch aktiver Arten-, Hochwasser- und Klimaschutz.

Auf kleiner Fläche ist das auch im Finsterauer Filz gelungen: das einst für dringend benötigte Brennmaterialien benötigte abgebaute Hochmoor konnte dank des Einsatzes qualifizierter Fachleute so erfolgreich wiederhergestellt werden. Mit Holzbarrieren wurde der Wasserstand wieder deutlich angehoben, bestehende Drainagen und Gräben geschlossen. Auch die Hammerklause, eine alte Holztrift, ist durch den aufgestauten Teufelsbach heute ein idyllischer See in der Umgebung von Finsterau. So sind jetzt Juwelen der Kulturlandschaft inmitten der neuen Erweiterungsfläche im Nationalpark entstanden!

Helmut Wartner

Aquarell: Helmut Wartner

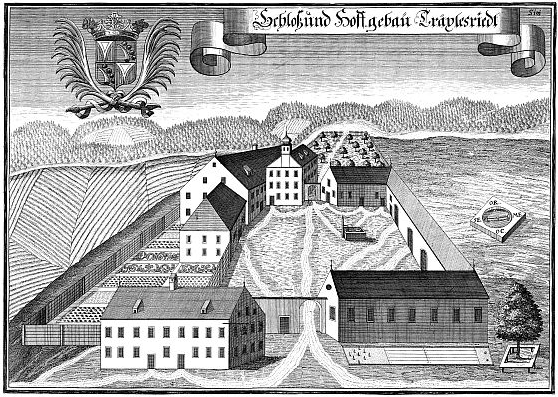

Die Legende von Schloss Drachselsried

Im uralten Schloss Drachselsried, da lebte einst, vor 400 Jahren, am Anfang des 17. Jahrhunderts ein sehr reicher Herr. Seine Untergebenen plagte er mit immer größeren Abgaben. Nach außen grüßten ihn seine Untertanen mit der ausgesuchtesten Höflichkeit: „Meine Verehrung, euer Durchlaucht.“ In ihrem Inneren aber verfluchten sie ihn auf das Schrecklichste: „Verflucht sollst du sein, du elender Geizhals!“ Das riefen sie ihm nach, wenn auch nur in Gedanken. Nun es kam, dass der 30-jährige Krieg ausbrach. Langsam, wie ein übler Geruch, drang auch das große Grauen aus dem Norden zu ihnen: Die Schweden. Die Menschen flohen Hals über Kopf. Und jene, die den Schweden in die Hände fielen, erzählten von dem unsagbaren Reichtum ihres Herren. Vielleicht, ja vielleicht ließen sie einen ja laufen und belohnten einen am Ende sogar. Da kamen die Schweden, vom Golde angelockt, eines Tages in das Schloss. Aber alle Truhen waren leer. Sie stellten das Schloss auf den Kopf. Nichts. Denn der Schlossherr hatte all sein Gold und Silber längst vergraben. Wo hatte er es vergraben? In tiefer Nacht, auf den Höhen der Frath, ganz oben auf dem Gnögel hatte er alles, was er besaß der Erde übergeben. Die Schweden fragten ihn eins ums andere Mal: „Sag, wo hast du deine Schätze vergraben? Sag es! Nein? Du willst nicht? Nun, vielleicht willst du stattdessen von unserem wohlschmeckenden Gebräu, das man den Schwedentrunk nennt, kosten? Vielleicht vermag er es ja, dir deine verstockte Zunge zu lösen?“ Aber auch im Angesicht des Todes öffnete der Schlossherr seine Lippen nicht. Und noch heute soll er an manchen Tagen in den Gemächern des Schlosses spuken. Und sein Schatz? Der liegt noch heute auf dem Gnögel vergraben. Keinem ist es bisher gelungen ihn zu heben. Der Teufel selbst bewacht ihn. So sagt man.

Luftbild von Drachselried aus Südwest; das Schloss mit Brauerei ist mittig, am rechten Bildrand zu sehen.

Das Schloss Drachselried gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Die Grafen von Bogen haben es gebaut. In der Nähe des Schlosses gründeten sie einen Ort. Nach den Rittern von Tuschl war das Schloss im Besitz der Degenberger. 1551 schenkte Hans VI. von Degenberg seinem Pfleger Balthasar Kürmreutter das Schloss zusammen mit allen Ländereien. Der wiederum verkaufte es 1567 an Christoph Preudoffer. Und um diese Familie dreht sich die Sage. Im 18. Jahrhundert liest man das erste Mal von einer Brauerei nahe dem Schloss. Und so es ist heute noch.

Christoph Goldstein

Fotos: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/2014-08-01_13-05-56_Germany_Bayern_Drachselsried_Grafenried.JPG

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Drachselsried#/media/Datei:Drachselried.PNG

Niederbayerischer Rekordhalter

Auch wenn der höchste Baum der Welt ein 115,5 Meter hoher Küstenmammutbaum in Kalifornien und der höchste Baum Deutschlands die 67 Meter hohe Waltraud, eine Douglasie in der Nähe von Freiburg ist, wartet auch der niederbayerische Landkreis Kehlheim mit einem bemerkenswerten Rekordbaum auf. Noch dazu mit einem, den kaum einer kennt.

Eine der höchsten Eiben Deutschlands, wenn nicht die höchste, wächst an einem Steilhang an den Ufern der Donau, nahe der Befreiungshalle. Nun sind Eiben ja eher für ihre legendäre Langlebigkeit und Giftigkeit bekannt als für besondere Rekordhöhen. Tatsächlich erreicht die sehr selten gewordene Baumart in naturnahen Wäldern kaum mehr als 10 Meter Höhe. Das ist zwar wesentlich höher, als wir die akkurat geschnittenen Eibenhecken in Friedhöfen und Vorgärten kennen, aber im Wald bleiben die schattenverträglichen Eibenbäume stets unter den 30 Meter hoch ragenden Kronendächern der Eichen und Buchen, die sie meist begleiten.

Umso bemerkenswerter ist es, wenn einzelne Eiben einmal in höhere Sphären vordringen: Am Michelsberg, dort wo der Hang am steilsten ist und sich der Wald zu lichten beginnt, ragt eine Eibe auf, die an der 25-Meter-Marke kratzt und damit die offiziell höchste Eibe Deutschlands in Lüttenglehn bei Düsseldorf vom Throne stoßen könnte.

Wer übrigens die Ausnahmeeibe besuchen und womöglich genau ausmessen möchte, sei in zweierlei Hinsicht gewarnt: Erstens ist die Eibe gar nicht so leicht als solche zu erkennen, da sie von ihren Proportionen her eher einer Fichte im Weihnachtbaumlook ähnelt und zweitens ist das Hangstück an dem sich der schöne Baum sichtlich wohl fühlt, dermaßen steil, dass die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist auf dem Hosenboden bis in die nassen Donauauen zu rutschen.

JürgenSchuller

Foto: JürgenSchuller

Digitales Kulturlandschafts-Kataster

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege hat Mitte September alle am Thema Interessierten im Landkreis Landshut in den neuen Geschichtsboden für eine mehrstündige Informationsveranstaltung nach Vatersdorf eingeladen, um ein neues Projekt vorzustellen: die Erfassung von Elementen der Kulturlandschaft auf einer neuen Website. Die rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich zunächst unter der Leitung des Bucher Heimatforschers Hans Schneider auf die Spuren eines von ihm entdeckten Altweges. Dabei sprudelte er in seiner unverwechselbaren At vor lauter Geschichten, Anekdoten aus seiner Kindheit und historischen Fakten. Jahrelang versuchten die beamteten Vertreter im Staatsarchiv ihm weiß zu machen, dass es sich bei dem vermeintlich von ihm entdeckten Weg einer historischen Karte „um einen Kartenknick“ handelt. Aber Schneider hatte recht: zahlreiche Spuren in Wald und Flur rund um Vatersdorf und Buch am Erlbach weisen darauf hin, dass er eine tolle Entdeckung gemacht hat. Und so könnte er jetzt mit Hilfe des neuen „tools“ dieses Wissen anhand einer Eingabemaske in die digitale Kulturlandschafts-Karte Bayerns einpflegen.

Im Zeitungsinterview sagte einer der Verantwortlichen des Landesvereins, der eigens für das Projekt engagierte Landschaftsplaner Thomas Büttner, u.a. auf die Frage, welche historischen Spuren z.B. vom Verschwinden bedroht seien: „Alte Wege sind oft bedrohte Elemente. Früher gab es viele Fußwege in der Landschaft, weil man zu Fuß von einem Ort zum anderen gegangen ist, zur Kirche, zur Schule etc. Man hat einfach den kürzesten Weg gesucht. […] Wie mit einer Kirche, die immer weitergebaut wird, ist es auch mit Kulturlandschaften: Die verändern sich, müssen sich verändern. Am schlimmsten ist es, wenn Dinge aus fehlendem Bewusstsein verschwinden.“

Um das zu verhindern, können die Informandinnen und Informanden jetzt ihr gesammeltes Wissen ehrenamtlich hochladen. So entsteht ein „digitales Landschaftsgemälde“. Man kann die Dinge wie alte Lehmgruben, Hohlwege, Marterl u.ä.m., die man in der Landschaft gesehen und erforscht hat, eintragen, Fotos hochladen und das Gesehene beschreiben.

Dabei helfen auch die zahlreichen bereits vorhandenen Informationsquellen wie z.B. der Bayern-Atlas mit einem aktuellen Luftbild, den dort eingetragenen Biotopen, geschützten Denkmälern oder sehr feinen Höhenlinien, die oft Hinweise auf im Gelände kaum sichtbare ehemalige Kulturschätze offenbaren.

Thomas Büttner sagt zu Recht: “Heimat ist für mich da, wo man ankommt, wo man angenommen wird, wo man im sozialen Diskurs mit Menschen steht. Dieser Diskurs entsteht, indem man mit den Menschen redet und ihnen zuhört. Und das ist gar nicht staubig, sondern unglaublich bereichernd.“

Es bleibt zu hoffen, dass das neue, von der EU mit LEADER-Mitteln geförderte Projekt, auch mit den in den Naturschutz- und Denkmalschutzverwaltungen vorhandenen Datenbanken verknüpfbar ist.

Nähere Infos unter: www.kluturlandschaftsforum-bayern.da und www.erfassung.kulturlandschaftsforum-bayern.de

Helmut Wartner

Foto: Klaus Leidorf

Neugierig auf Kunst? Offene Werkstätten am 16. Oktober 2022!

Der Bezirk Niederbayern bringt mit dem Aktionstag Ateliers in Niederbayern regelmäßig Kunstschaffende und Bevölkerung zusammen und spürt der Frage nach, wie und wo bildende Kunst eigentlich entsteht: Bei einem Tag der offenen Tür laden jeweils knapp 200 Ateliers aus der Region zum Besuch ein – eine Zahl, die für eine ansehnliche Künstlerdichte in Niederbayern spricht. Spannend ist es, dabei ganz unterschiedliche Werkräume zu sehen: Ein ausgebauter Stadel, ein kleiner Anbau, der heimische Küchentisch oder die Kellerwerkstatt – sie alle können Atelier sein. Darin eröffnen sich neue Welten: Neben bekannteren Arbeitsbereichen wie Malerei, Bildhauerei oder Zeichnung werden auch digitale Kunst, Glasobjekte, Installationen, Textilobjekte, Bühnenbildgestaltung und Videokunst präsentiert. Wer genau wissen möchte, wie eigentlich eine Bronzeskulptur entsteht oder Gold- und Silberobjekte geformt werden, kann dies im persönlichen Gespräch mit den Künstlern ergründen. Sie erklären Ideen, Werkstoffe wie Ton, Bronze oder Acrylfarben und Arbeitsgeräte wie Radierpressen oder Borstenpinsel. Mithilfe von Skizzen und Entwürfen werden zudem Entstehungsprozesse der Kunstwerke veranschaulicht.

Wer nun unter dem Zweck eines solchen Tags der offenen Tür lediglich ein unterhaltsames Programm mit bunten Bildern versteht, irrt gewaltig. Denn Bildende Kunst erfüllt einen äußerst sinnvollen gesellschaftlichen Zweck: Sie bildet mündige Bürger aus. Kunst muss auch nicht zwingend schön sein. Sie lädt vielmehr zur Meinungsbildung ein. Da zeitgenössische Kunst nicht der Allgemeingültigkeit verpflichtet ist, sondern sich gerne eine subjektive Perspektive erlaubt, die irritieren oder möglicherweise auch provozieren kann, lädt sie den Betrachter dazu ein, sich selbst zu positionieren – ethisch wie ästhetisch, gesellschaftlich wie politisch. Darauf darf man sich getrost einlassen und erweitert so das eigene Kunstverständnis. Vielleicht fesselt einen dabei ein Werk so sehr, dass man sich für einen Kauf entscheidet – der Künstler wird danken, und das Werk kann lange nachwirken.

Eine gute Gelegenheit, sich bildende Kunst in und aus der Nähe anzusehen, ist der nächste Aktionstag Ateliers in Niederbayern. Er findet am Sonntag, 16. Oktober 2022, von 13 bis 18 Uhr in 185 niederbayerischen Kunstwerkstatten statt. Interessant ist der Aktionstag auch für blinde Menschen und für Menschen im Rollstuhl: 43 Ateliers bieten die Möglichkeit, Kunstwerke zu ertasten, und 58 Ateliers haben einen barrierefreien Zugang. Auf der Projekthomepage unter www.ateliers-in-niederbayern.de sind alle teilnehmenden Ateliers einzusehen, die inklusiven Angebote sind dabei eigens gekennzeichnet.

Veranstalter ist der Bezirk Niederbayern/Kulturreferat. Das Projekt wird von den BBKs Niederbayern e.V. und Niederbayern-Oberpfalz e.V. unterstützt.

Veronika Keglmaier