Die Isarflößerei – ein einstmals wichtiges Gewerbe

Der Isarlauf war über Jahrhunderte hinweg eine wichtige Verkehrsader und das Floß das Verkehrsmittel erster Wahl zum Transport schwerer Güter wie Holz und Baumaterial. Mit dem Floß wurde über das ganze Jahr hinweg gefahren, wenngleich als Hauptjahreszeit für eine Floßfahrt die Monate zwischen der Fastenzeit bis zum Juni galten. In den Wintermonaten Januar und Februar waren wetterbedingt hingegen nur vereinzelt Flöße unterwegs.

Wie hoch der Floßverkehr auf der Isar war, verdeutlichen uns aus Wolfratshausen überlieferte mittelalterliche Mautrechnungen: Demnach schwammen im Jahr 1477 2884 Flöße und im Jahr 1496 sogar 3639 Flöße durch die oberbayerische Flößerstadt. Auf den Flößen wurden vor allem Holz und Baumaterialien isarabwärts transportiert. Regensburger Fernhändler ließen südtiroler und italienische Weine vom Oberland bis nach Landshut auf Flößen bringen, um sie dann auf Fuhrwerken umzuladen und in die Reichsstadt zu bringen. Die Flöße dienten jedoch nicht nur zum Warentransport, sondern auch zur Personenbeförderung. Im 17. Jahrhundert kamen die Ordinari-Fahrten auf. Mit ihnen wurden die Flößer verpflichtet, an bestimmten Tagen in der Woche Personenfahrten anzubieten. So konnte man die gesamte Isarstrecke von Mittenwald bis nach Deggendorf über ca. 260 km fahren und über die Donau bis nach Wien weiterreisen. Die Flößerei galt als ein hartes Handwerk. Viele Flößer konnten überhaupt nicht schwimmen. Laut den Aufzeichnungen eines Landshuter Ländhüters kamen im Jahr 1844 insgesamt 653 Flöße mit Kalk, Gips, Brettern, Holzkohlen oder Holzmöbeln wie Tölzer Schränken und Truhen, Stühlen und Tischen in die Stadt. 1847 waren es dann 788, im Jahr 1852 917 und im Jahr 1857 sogar 1600 Flöße. Ihren Höhepunkt erreichte die Isarflößerei im Jahrzehnt zwischen 1860 und 1870. Danach trat die Eisenbahn ihren Siegeszug an. Sie verdrängte schließlich den Waren- und Personenverkehr mit Flößen restlos. Heutzutage ist die Isarflößerei nur noch ein Freizeitvergnügen auf dem Stück zwischen Wolfratshausen bis zum Floßkanal München-Thalkirchen.

Flößerszene in unbekannter Landschaft. Historischer Verein für Niederbayern, Nr. 2034.

Mario Tamme

Das Bayerische Denkmalschutzgesetz feiert Geburtstag

„Der Bauer is dumm, der a alts Haus hat und baut’s um!“ – Diesen Spruch tat ein eher unfreiwilliger Denkmalbesitzer kund, der von der historischen Qualität seines bäuerlichen Wohnhauses und dessen Instandsetzung überzeugt werden sollte. Das war 1988. Das Bayerische Denkmalschutzgesetz, damals gerade 15 Jahre jung, hatte also noch nicht einmal seine Volljährigkeit erreicht. Will heißen: Was Kritiker auf fachlicher und politischer Ebene in mancherlei Hinsicht als unausgegoren („lex imperfecta“) bezeichneten, erachtete man landläufig als Zumutung. Letztere allerdings unter Anführung aberwitziger Behauptungen, wonach Denkmaleigentümer zum Beispiel ohne Toilettenspülung und Zentralheizung auskommen müssten. Die kritische Beurteilung des Denkmalschutzgesetzes zielte dabei vor allem auf profane Denkmäler ab, bevorzugt auf Bürger- und insbesondere Handwerker- und Bauernhäuser. Denn dass Sakralbauten und herrschaftliche Denkmale, also Kirchen, Kapellen, Burgen und Schlösser erhaltenswert wären, dem billigten sogar Besucher dörflicher Stammtische zu. Viele von ihnen gingen am Sonntag selbstverständlich in die Kirche, und manche hatte ein Vereinsausflug schon einmal nach Schloss Neuschwanstein oder auf die Kelheimer Befreiungshalle geführt. Aber dass jetzt auch der vor sich hin faulende Blockbau des Nachbarn zum Denkmal erklärt wurde, wo dieser doch die ehemalige Wohnstube längst zum Saustall umfunktioniert hatte, das überstieg die Vorstellungskraft und Toleranz vieler Zeitgenossen bei weitem.

Bei objektiver Betrachtung waren derartige Reaktionen erwartbar. Öffentlichkeitsarbeit über Ziel und Zweck der Denkmalpflege fand kaum statt. Von einer Information und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange des Denkmalschutzes konnte also keine Rede sein. Hinzu kam: Die festgestellte Denkmaleigenschaft ihres Gebäudes traf die meisten privaten Eigentümer im Wortsinn kalt. Ihre Angst vor zu hohen Auflagen und finanzieller Überforderung war groß, der öffentliche Fördertopf hingegen begrenzt. Auch die Argumente der „studierten Denkmalschützer“, die aus der Großstadt anreisten, überzeugten vor Ort nicht immer. Und das gelegentlich obrigkeitliche Auftreten, das sich Amtsträger im vermeintlichen Schutz des Gesetzes anmaßten, war unangemessen.

Heuer blickt Bayern auf „50 Jahre Denkmalschutzgesetz“ zurück. Vieles im Umgang damit hat sich zum Positiven verändert. Vor allem hat man dazugelernt. Heute ist an die Stelle befürchteter Vorschriften umsichtige Beratung gerückt – in fachlichen, verfahrens- und fördertechnischen Fragen. Es gibt staatliche und kommunale Unterstützung, Förderprogramme, Sondertöpfe, Denkmalmedaillen und dotierte Denkmalpreise, ebenso wie sich Stiftungen fördernd einbringen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist besser geworden. Damit wurde das Bewusstsein auch für die kulturhistorische Dimension dieses Themas bei vielen Menschen geweckt. Bürgerinitiativen gegen Abrisse und Netzwerke für den Erhalt von Denkmalen formierten sich.

Darüber hinaus geht es bei alledem längst nicht mehr nur um idealistische Betrachtungsweisen. Die wirtschaftlichen Aspekte, welche bei Denkmalschutz und -pflege mitspielen, liegen auf der Hand und sollten in der Diskussion über Für und Wider nicht außer Acht gelassen werden. Beispiel Handwerk und Gewerbe. Jeder für den Denkmalschutz bereitgestellte Euro Zuschuss löst weitere Investitionen aus. Diese kommen dem heimischen Baugewerbe und Fachhandwerk zugute. Die Denkmalförderung stellt also eine effektive Mittelstandsförderung dar. Beispiel Tourismus. Wer anderswo das Besondere sucht, weiß, dass auch hierzulande die Urlauber nicht die Gewerbegebiete bereisen, sondern das Charakteristische in den sogenannten Destinationen erwarten und zu schätzen wissen. Neben der Natur spielt die Kulturlandschaft eine bedeutende Rolle. Diese definiert sich auch über die historische Architektur insbesondere in den Altstädten, die ohne denkmalpflegerischen Schutz kaum in der bestehenden Qualität zu erleben wären. Nicht nur die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe profitieren davon.

Und zu guter Letzt gesellen sich zu den ökonomischen Argumenten für den Denkmalschutz auch noch ökologische: Gebäudesanierungen sind ressourcenschonend, flächensparend und somit nachhaltig. Bei aller Kritik, welche das Denkmalschutzgesetz und dessen Anwendung im Einzelfall begleiten mag – ohne die Achtung und den begründbaren Erhalt eines Teils der historischen Bausubstanz hätte Bayern, hätten seine Städte und Regionen, viel an materieller Kultur in Gestalt identitätsstiftender Bauten einbüßen müssen. Nutzen und Gewinn eines zunächst spröden Gesetzestextes erschließen sich in erlebbarer Vielfalt aus seiner praktischen Umsetzung.

Maximilian Seefelder

Foto: Sabine Bäter

Niederbayerische Kuriositäten I – Der schiefe Turm von Salzdorf

Wussten Sie, dass es auch in Niederbayern einen ausgesprochen schiefen Turm gibt? Man muss also gar nicht den weiten Weg über die Alpen nach Pisa fahren, um einen schiefen Turm zu sehen.

Es ist der Turm des kleinen gotischen Kirchleins St. Ottilia in Salzdorf, ein paar Kilometer südlich von Landshut. Der Ort Salzdorf ist uralt, viel älter als die nahe gelegene Stadt. Im 18. und 19. Jahrhundert war die Kirche das Ziel einer beliebten Ottilien-Wallfahrt für viele tausend Menschen. Auch die Salzdorfer Kirchweih muss im 19. Jahrhundert eine außerordentlich lustige gewesen sein. Laut einer Landshuter Chronik sollen sich damals viele tausend Menschen, regelrechte Karawanen, auf den Weg nach Salzdorf gemacht haben. Doch zurück zum schiefen Turm: Er neigt sich ca. 60 cm nach Süden, was man sehr gut mit dem bloßen Auge sehen kann. Natürlich ist das nicht so sonnenklar, wie beim schiefen Turm von Pisa, der sich um fast vier Meter neigt, allerdings bei fast 56 Meter Höhe. Warum wird ein Turm überhaupt schief? Wie in Pisa, so haben auch in Salzdorf die Baumeister die Beschaffenheit des Bodens unterschätzt. In Pisa steht der Turm nah am Meer – schließlich war Pisa einst eine bedeutende Seemacht – auf feuchtem, sandigem Boden, also auf einem sehr ungleichmäßigen, unberechenbaren und nachgiebigen Boden. Salzdorf liegt zwar nicht am Meer, aber auch in den Niederungen des tertiären Hügellandes finden sich oft Böden, die sich aus sandigem, schluffigem Lehm zusammensetzen und ebenso unberechenbar und feucht sein können. Der Salzdorfer Baumeister hatte damals wahrscheinlich einfach Pech mit dem Bauplatz.

Christoph Goldstein

Fotos:

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Ottilia_(Salzdorf)#/media/Datei:St._Ottilia_Salzdorf_02.jpg

https://wolfgangsee.salzkammergut.at/oesterreich-tour/detail/430006912/der-wolfgang-pilgerweg-fussweg-etappe-4.html ©Peter Pfarl

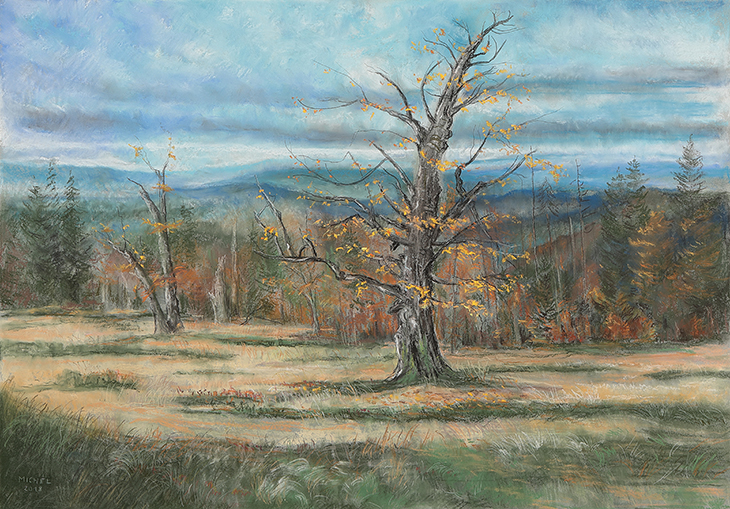

Dem Maler Gerhard Michel zum 100. Geburtstag

Gerhard Michel wurde am 12. Februar 1923 im nordböhmischen Aussig an der Elbe als Sohn eines Bauunternehmers geboren. Auf das Abitur folgte nach 1942 bis zur Kapitulation im Mai 1945 der Dienst bei der Kriegsmarine. Daraufhin war Michel bis Ende dieses Jahres mit anderen deutschen Marinesoldaten im Auftrag der englischen Regierung beim Minenräumen – wie in der letzten Phase des Krieges an der norwegischen Nord- und Polarküste – eingesetzt und entging so der Gefangenschaft. Eine Rückkehr in seine sudetendeutsche Heimat war nicht möglich, so verschlug es Gerhard Michel nach Dillingen, wo er 1946 in die bayerische Finanzverwaltung eintrat und 1947 heiratete. Da er sich bei seinen Einsätzen in Nordeuropa eine Fieberkrankheit zugezogen hatte, wurde ihm aufgrund des dortigen Klimas eine Versetzung in den Bayerischen Wald empfohlen. Er entschied sich für das Finanzamt Schönberg und nahm dort zusammen mit der Familie seinen Wohnsitz. Später war er in Viechtach und zuletzt als Amtsvorsteher in Grafenau tätig. Mit Hermann Eller, Josef Fruth, Rupert Kamm, Konrad Klotz, Oskar Langer, Karl Mader, Erica Steppes und Hans Wölfl gründete er 1966 den Bayerwaldkreis und organisierte bis zu dessen Auflösung im Jahre 1997 als Geschäftsführer der Vereinigung über 70 Ausstellungen. Darüber hinaus engagierte Michel sich jeweils mehrere Jahrzehnte bei der Zusammenstellung von Kunstwerken für die einstige Ausstellung in St. Englmar sowie den „Zwieseler Buntspecht“ und die „Viechtacher Ausstellung“, die alljährlich im Sommer zu sehen sind. Nach seiner Adoption durch Erica Steppes im Jahre 1983 heißt er mit bürgerlichem Namen Gerhard Steppes-Michel. Mit Hingabe widmet er sich der Verwaltung der Künstlernachlässe von Erica und deren Vater Edmund Steppes. Michel wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Kulturpreis des Landkreises Freyung-Grafenau ausgezeichnet.

Gerhard Michel im Januar 2023 vor seinem Ölbild „Träumendes Schiff“ von 1989 (Foto: Jochen Michel)

Was das Schaffen von Gerhard Michel betrifft, war im Kindheitsalter das gemeinsame Malen mit seinem Onkel prägend, es folgten unter anderem die Förderung durch einen Kunsterzieher an der Aussiger Oberschule und später die Auseinandersetzung mit den Werken verschiedener im Bayerischen Wald ansässiger Künstler. Michel befasst sich in erster Linie mit dieser Landschaft, dabei faszinieren ihn vor allem „die Linien der Höhenzüge und die stets wechselnde Beleuchtung“. (Der Maler Gerhard Michel, Grafenau 1992, S. 50) Ein anderes Thema in seinem Schaffen ist die Seefahrt beziehungsweise das Meer. Der Künstler, der mit seinem Vater in der Gegend von Aussig öfter auf einem Elbedampfer fuhr, erinnert sich: „Das Dampfschiff mit seinen mächtigen Schaufelrädern und der Kolbendampfmaschine hatte es mir angetan. Dazu der Kapitän auf der Brücke und sein Steuermann!“ (Ebd., S. 46) Seit seinem Dienst bei der Marine steht sein Interesse für das Meer in engem Zusammenhang mit seiner Begeisterung für Nordeuropa. Vor allem Norwegen hat er immer wieder – oftmals per Schiff – erkundet, um Anregungen für seine Arbeiten zu finden, unter anderem als Marinemaler mit einem Schnellbootgeschwader der Bundesmarine in den Jahren 1992 und 1993. Über dieses Land äußert der Künstler: „Mit Norwegen erging es mir wie mit der oft zitierten ‚Liebe auf den ersten Blick‘. Ich kam von diesem Lande nicht mehr los und immer wieder zog es mich dorthin. (Gerhard Michel. Naturlandschaften. Malerei und Grafik, Grafenau 2002, S. 12) Seine Faszination für nordeuropäische Landschaften entspricht der geradlinigen und konsequenten Haltung des Künstlers: „Für mich bedeutet der Norden Klarheit der Linien und der Farben. Es ist die Einfachheit einer Landschaft, die nur Wesentliches verträgt.“ (Der Maler Gerhard Michel, Grafenau 1992, S. 47) Michel gestaltet aber auch abstrakte Arbeiten, worüber er schreibt: „An der gegenstandslosen Malerei beeindruckt mich vor allem der Reiz der Farben, aber auch die intellektuelle Herausforderung, einen logischen Bildaufbau und eine ausgewogene Farbigkeit zu komponieren.“ (Ebd., S. 48) Was die eingesetzten Techniken betrifft, ist der Künstler ebenfalls äußerst vielseitig: Neben Ölbildern, Tuschezeichnungen, Pastellen und Aquarellen stehen Arbeiten in Ölkreide oder Kasein-Tempera und ein- sowie mehrfarbige Holz- und Linolschnitte.

Umarmung der Farben, Pastell gefirnisst, 1993

Der ausgeprägte Ordnungssinn des pensionierten Finanzbeamten Gerhard Michel äußert sich unter anderem darin, dass er ein Werkverzeichnis führt, in dem mittlerweile annähernd 5000 Arbeiten erfasst sind. Noch immer fährt der Künstler mehrmals pro Jahr in den Nationalpark Bayerischer Wald und fertigt dort Skizzen an, mit deren Hilfe er zu Hause großformatige Bilder malt. Somit hat das, was Regierungsvizepräsident a. D. Heinz Huther 2013 anlässlich des 90. Geburtstags von Gerhard Michel sagte, heute noch mehr als vor zehn Jahren seine Gültigkeit: „Er hat ein biblisches Alter erreicht, aber in und mit seiner Malerei ist er jung geblieben, aktiv und unternehmungslustig, mit klarem Blick und sicherer Hand wie eh und je.“ (Ansprache bei der Eröffnung der Gerhard-Michel-Ausstellung in Schönberg am 15.02.2013, S. 2). In diesem Jahr finden anlässlich des 100. Geburtstags von Gerhard Michel Einzelausstellungen im Kunst- und Kulturzentrum Schönberg, in der Kunstsammlung Ostbayern (Hengersberg) und im Museum im Fressenden Haus (Weißenstein bei Regen) statt.

Florian Jung

Die Petersilie ist Giftpflanze des Jahres 2023

Der botanische Name Petroselinum aus der Familie der Doldenblütler deutet mit den griechischen Wurzeln petros=Stein und selinon=Sellerie auf die Bedeutung der Heilpflanze zur Kurierung von Nieren- und Blasensteinen und den Selleriegeschmack der Wurzel hin. Die Petersilie gilt als sehr gesund, weil die dunkelgrünen Blätter viel Vitamin C enthalten und deshalb z.B. Erkältungskrankheiten vorbeugen können. Schon 4 g enthalten 5 % des Tagesbedarfs an Vitamin C.

Doch wie sehr viele Kräuter hat auch die Petersilie eine dunkle Seite: im zweiten Jahr bildet die 30-70 cm hohe Pflanze kleine apiol- und mysitinhaltige 2-3 mm große dunkelbräunlichen Samen aus. Diese enthalten ätherische Öle und können beim Verzehr allergische Reaktionen auslösen.

Das Öl der Samen wirkt auf die glatten Muskelfasern der Blase, des Darms und der Gebärmutter. Auch deshalb wurde das Petersilienöl zu Zeiten der Heilkunde bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt. In höherer Dosis auch zu Abtreibungszwecken. Wenn das für die Frau tödlich war, sagte der Volksmund: „Petersilie bringt den Mann aufs Pferd und die Frau unter die Erd.“ Die für Männer stimulierende Wirkung auf die sexuelle Potenz zeigt sich u.a. auch an der englischen Bezeichnung Petersiliengassen: dort wohnten Prostituierte. Und „parsley bed“ bedeutet nichts anderes als Liebesspiel auf mehr oder weniger frischen Laken.

Es gibt sogar ein ganzes Buch des deutschen Schriftstellers und Ethnographen Hubert Fichte (1935-1986) mit dem Titel „Petersilie – afroamerikanischen Religionen. Santo Domingo, Venezuela, Miami und Grenada“ (1980). Dort schildert er u.a. wie allein die richtige oder falsche Aussprache des spanischen Wortes perejil grande über Leben und Tod von künftigen Sklaven entschied.

Auch in Niederbayern gibt es im Gäuboden bedeutende Anbauflächen, Die sieben Gesellschafter der Firma „Gäubodenkräuter“ produzieren auf rund 75 Hektar die Pflanze für den Einzelhandel der Gewürzindustrie. In Bayern sind es immerhin ca. 475 Hektar und davon 70 Hektar mit biologischem Anbau. Im Gäuboden wird jährlich ein optimierter Samen aus dem europäischen Ausland angesät. Nach der Ernte dienen die nicht brauchbaren Stiele und Wurzeln den Regenwürmern als Futter.

Freuen wir uns also über die schmackhaften vitaminreichen Blätter und Wurzeln mit leichtem Selleriegeschmack. Vermeiden wir die Samen ohne Verstand zu essen. Denn die Dosis macht das Gift – wie schon Paracelsus wusste. Aber ohne laufend neue hochwertige Petersiliensamen könnten wir auch nicht fast ganzjährig die wertvollen begehrten Blätter oder Wurzeln ernten…

Helmut Wartner

Fotos:

https://pixabay.com/de/photos/petersilie-bl%c3%a4tter-aromen-k%c3%bcche-393028/

https://pixabay.com/de/photos/petersilie-wurzel-lebensmittel-4546757/

Maskerade als Zankapfel

Bei früheren Ministrantengruppen, die von ihrer Pfarrei traditionsgemäß als Sternsinger ausgesandt wurden, war es selbstverständlich, dass einer aus der Dreikönigsgruppe den Schwarzen König darstellte, der den afrikanischen Kontinent repräsentierte. Zu diesem Zweck wurde mehr oder weniger gekonnt ein maskenbildnerisches Hilfsmittel angewandt, nämlich schwarze Schminke. Niemand hinterfragte diese Darstellungsweise.

Heute gilt Gesichtschwärzung (Blackfacing) als rassistisch und erntet harsche Kritik. So geschehen anlässlich einer Premiere am Münchner Gärtnerplatztheater. Auf dem Spielplan 2022 stand die von den Nazis als „entartet“ verbotene Oper „Jonny spielt auf“ (Uraufführung 1927) des Wiener Komponisten Ernst Krenek (1900–1991). Die Titelfigur, der schwarze Jazzmusiker Jonny, wurde von einem schwarz geschminkten Sänger dargestellt. Die Inszenierung entfesselte einen „Shitstorm“. Dass sich „Jonny“ am Ende des Stücks sogar auf offener Bühne vor den Augen des Publikums abschminkte, wollte von den empörten Kunstrichtern nicht als kritische Attitüde der Regie verstanden werden. Die Intendanz sah sich schließlich zur Absetzung der Produktion genötigt. Im April 2021 schlüpfte der Kabarettist Helmut Schleich in seiner Sendung SchleichFernsehen mit schwarz bemaltem Gesicht in die Rolle eines afrikanischen Diktators. Die Reaktionen darauf lassen sich in einer gebräuchlichen Redewendung zusammenfassen: Dasselbe in Grün – Shitstorm.

In beiden Fällen wurde niemand persönlich verunglimpft wie beispielsweise der umstrittene türkische Staatspräsident Erdoğan, den der Entertainer Jan Böhmermann 2016 in einem Gedicht schmähte. Ebenso wenig führten die genannten „Blackfacing“-Beispiele zu einem diplomatischen Eklat auf internationaler Ebene. Aber alle drei Vorkommnisse zeigen Grenzphänomene aus unterschiedlichen Perspektiven auf: In einem Fall handelt es sich um ein Gedicht, das an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten ist, in den anderen Fällen um ideologisch motivierte „Cancel Culture“, welche damit zwangsläufig die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit infrage stellt. Wenn sich dann „Kunstinstitutionen [z. B. durch die Absetzung von Theaterproduktionen] sogar selber zensieren, um nicht in den Fokus eines Shitstorms zu geraten, wirft das kein gutes Licht auf den Zustand unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft“, stand in der Bayerischen Staatszeitung zu Jahresbeginn zu lesen.

Um diese kontrovers geführte Debatte von der sogenannten Hochkultur und Unterhaltungskunst auf die weniger spektakulärere Ebene der Brauchausübung zu verlagern: Wie wirkt sich das Gebot politisch-korrekten Verhaltens auf die „Bräuche im Jahreslauf“ aus? Die niederbayerische Sternsingergruppe, die heuer aus Altreichenau zum Bundeskanzler-Empfang nach Berlin reiste, verzichtete auf einen gesichtsgeschwärzten König. Auch findet sich kein solcher auf dem offiziellen Pressefoto des Bundeskanzleramts, das die große Gruppe mit Kindern aus den 27 deutschen Diözesen zeigt. Daraus ersieht man, wie selbst die vielfach als unveränderlich geglaubten „alten Bräuche“ stillschweigend den gesellschaftspolitischen Diskurs spiegeln. Und war das Sternsingen der Vergangenheit ein dörflicher Heischebrauch, der von jungen Burschen und erwachsenen Männern ausgeübt wurde, so wandelte er sich in den Nachkriegsjahrzehnten zur kirchlich-karitativen Aktion. Neben den als Brauchträger dominierenden Buben etablierten sich raschen Schritts ministrierende Mädchen, wie das Kanzleramtsfoto ebenfalls beweist.

Wenn alljährlich am 11.11. je nach Region der Fasching bzw. Karneval ausgerufen wird und nach Jahresbeginn in seine Hochphase mündet, hat man fast vergessen, dass auch die „närrische Treiben“ und der Brauch des Maskierens kirchlichen Traditionen entspringt. Vor der strengen Fastenzeit sollten die Menschen noch einmal ausgelassen feiern dürfen. Deshalb haben sich ausgerechnet Zentren der katholischen Welt wie Venedig, Mainz, Köln, München oder Rio de Janeiro als Karnevalshochburgen entpuppt. Die Symbolik der Kostüme und Masken liegt im einst religiösen Denken begründet: Der Narr hat sinnbildlich das verheißene Paradies aus dem Blick verloren. Teufel und Hexen galten als Verführer der Welt. Die Fleckengewänder verweisen auf die von Sünde „Befleckten“. Ebenso lassen sich Schwarz-Maskierte, „Indianer“- oder Chinesen-Kostüme erklären: Es sind jene Ethnien, die man in der christlichen Geschichte als Heiden deklassierte. Ob angesichts dieser Symbolik der Vorwurf des Blackfacings zum „Red-“ oder „Yellowfacing“ mutiert und darüber hinaus manche Maskierung wegen „kultureller Aneignung“ (cultural appropriation) obsolet erscheint, wird abermals die Gesellschaft entscheiden. Die Aufregung um den „jungen Häuptling Winnetou“ hat jedenfalls offenbart: Eine emotionsgeladene Debatte darüber ist längst in Gang – entweder aus ideologischer Empörung oder traditionalistischer Betroffenheit heraus, bedauerlicherweise selten entspannt und sachlich. Dass deswegen der Fasching verboten werden und aussterben wird, ist kaum zu erwarten. Er verändert sich. Figuren der Film- und Fantasy-Industrie scheinen die Hoheit zu gewinnen. Captain Jack Sparrow, Spider-Man, die Jedi-Ritter oder „Elsa, die Eiskönigin“ können sich außerdem nicht diskriminiert fühlen.

Maximilian Seefelder

Foto: https://pixabay.com/de/photos/kost%c3%bcm-gesicht-portr%c3%a4t-indianerin-1965383/

Das Landshuter Fischerhandwerk in früherer Zeit

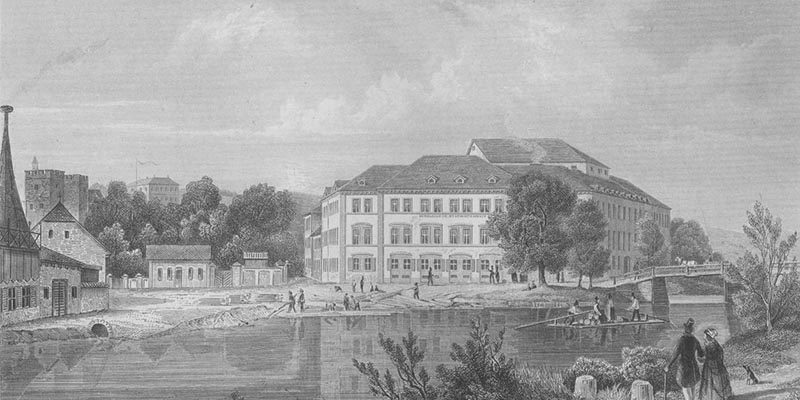

Die Geschichte der an dem Fluss Isar gelegenen Stadt Landshut ist eng mit dem Gewerbe der Fischer verbunden. Ende des 15. Jahrhunderts existierten 70 Fischer bei einer Gesamtbevölkerung von circa 10.000 Personen in der Stadt. Unter diesen Fischern gab es vier Hoffischer, von denen zwei in Landshut und zwei in Piflas ansässig waren. Die Hoffischer hatten die Aufgabe, den herzoglichen Hof auf der Burg Trausnitz mit Fischen zu versorgen. Der Fischhunger des Herzogshofes war groß, sodass die benötigten Fische nicht nur aus der Isar und den umliegenden Gewässern, sondern auch aus dem Chiemsee, Simssee, Osterhofen oder dem Lichtensee bei Niederviehbach stammten. Von der Landshuter Fürstenhochzeit 1475 ist bekannt, dass dort mehrere Tonnen Stockfische, Fluss- und Seefische verspeist wurden. Die Hoffischer waren gegenüber den Stadtfischern privilegiert. So war es den Stadtfischern verboten, in der Nähe der Hoffischer zu fischen. Fischte ein Hoffischer auf der Isar, so musste ein hinzukommender Stadtfischer mit seinem Boot weiterfahren, denn er durfte nicht in der Nähe des Hoffischers seine Netze auswerfen oder angeln. Die gefangenen Fische veräußerten die Fischer an den Fasttagen und „in den Fasten“, d. h. während der Fastenzeit in der Länd. Fasttage waren keine Seltenheit, denn der frühneuzeitliche Kalender zählte rund 150 Fasttage. An diesen Tagen durften in den zahlreichen Gasthäusern der Stadt kein Fleisch ausgekocht oder abgegeben werden. Als große Abnehmer von Isarfischen galten vor allem die zahlreichen Landshuter Klöster. Die Fischerfamilien wohnten in der Länd oder am Isargestade.

Der Röcklturm hieß früher Fischmeisterturm

Noch heute erinnert der „Röcklturm“ an die ehemaligen Fischer, denn in früherer Zeit hieß er auch „Fischmeisterturm“. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert wohnten in ihm die (kurfürstlichen) Hoffischermeister. Um 1800 ging der Turm schließlich in Privathände über, aber er blieb weiterhin bis Anfang des 20. Jahrhunderts von Fischern bewohnt. Großen Wohlstand brachte das Fischerhandwerk zwar nicht mit sich, allerdings konnten sich Fischerfamilien über Generationen hinweg großes Ansehen in der Stadt erwerben. Das bekannteste und traditionsreichste Fischergeschlecht in Landshut waren zweifelsohne die „Lichtenwallner“. Der Name dieses Geschlechts findet sich bereits im 14. Jahrhundert in der Stadt. Über die Familie „Lichtenwallner“ wissen wir deshalb noch heute so gut Bescheid, da ein Vertreter der Familie, Georg Lichtenwallner, im Jahr 1841 in seinem Büchlein „Denkwürdige Begebenheiten aus dem Leben der bürgerlichen Fischermeister Georg zu Landshut“ seine Abenteuer und Erlebnisse festhielt. Damit setzte er seiner Familie ein Denkmal. Die Lichtenwallner hatten im Laufe der Zeit zahlreichen Menschen in Hochwassersituationen das Leben gerettet, weswegen sie öffentliche Anerkennung und Auszeichnungen erhielten. Im Jahr 1817 fing Sebastian Lichtenwallner mit Unterstützung seines Bruders Joseph einen 49 Pfund wiegenden Huchen, der im Anschluss in der Gastwirtschaft Harscherbräu bei einem großen Fischessen verspeist wurde. Am 22. April 1818 vollbrachte Sebastian das Glanzstück in der Liebenau einen lebendigen Biber einzufangen. Er brachte ihn nach Hause und ließ ihm von dem Huf- und Waffenschmied Sommerer Fesseln für seine Hinterfüße anfertigen. Lichtenwallner gelang es, das Tier zu zähmen, sodass es ihm aus der Hand fraß. Schließlich schickte er das zahme Tier durch Vermittlung des Grafen von Etzdorf als Geschenk an König Ludwig I.

Der Fischermeister Georg Lichtenwallner rettete im Jahr 1798 einen Kanonikus,

der samt Gespann und Kutsche nahe dem Zollhaus in die Isar gestürzt war.

Einst galt die Isar als der fischreichste Fluss Bayerns und der Huchen als ihr König. Neben dem Huchen bevölkerten aber auch Äschen, Aale, Forellen und Lachse den Fluss und selbst Donauwaller und Störe sollen sich dann und wann in alter Zeit in die Isar verirrt haben. Die zahlreichen Altwasserarme des Flusses beherbergten zudem Hechte und Karpfen. Über Jahrhunderte hinweg gab so die Isar dem Gewerbe der Fischer Arbeit und Brot. Die industrielle und technische Entwicklung, das Verschwinden der Altwasser durch Verbauung und Flusskorrekturen und das Aufkommen der Energiewirtschaft führte letztlich zum drastischen Rückgang des Traditionsgewerbes der Fischer. 1912 existierten noch 8 berufsmäßige Stadtfischer in Landshut. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es dann nur noch vier Berufsfischer. Der letzte berufsmäßige Fischermeister Gühl beendete sein Geschäft um 2010 in Landshut.

Mario Tamme

Fotos/Abbildungen: Stadtarchiv Landshut, Denkwürdige Begebenheiten aus dem Leben des bürgerlichen Fischermeisters Georg Lichtenwallner zu Landshut, Landshut 1841.

Die Kunstsammlung Ostbayern in Hengersberg

„Die Plumpsklos aus dem vorigen Jahrhundert wären lustig – würden sie nicht genutzt. Und die Wasserstelle im Flur ist völlig verdreckt. Seit es hier gebrannt hat, ist das Dach undicht.“ (Deggendorfer Zeitung vom 22.03.1988). Dieses Zitat verdeutlicht den schlechten Zustand, in dem sich das Armenhaus des Marktes Hengersberg damals befand. Daher stellte sich die Frage des Umgangs mit dem Gebäude. Dass viele Ortsansässige dessen Abriss forderten, ist nicht verwunderlich, zumal es als Verkehrshindernis beziehungsweise Schandfleck betrachtet wurde. Im Landesamt für Denkmalpflege hatte man – was oft der Fall ist – eine völlig andere Sicht der Dinge, wie aus einer Stellungnahme vom Februar 1988 hervorgeht: „Das ehemalige Spital (…) hat ohne Zweifel eine herausragende Bedeutung. Seine Erhaltung liegt im Interesse der Denkmalpflege.“ Diese Einschätzung ist nachvollziehbar: Das einst im Eigentum des Klosters Niederaltaich befindliche Gebäude wurde erstmals 1438 erwähnt und unter anderem um 1730 unter Abt Joscio Hamberger, einem bedeutenden Bauprälaten der Barockzeit, umgestaltet. Nach der Aufhebung des Klosters im Zuge der Säkularisation des Jahres 1803 gelangte das Spital in das Eigentum des Marktes Hengersberg, der seit dieser Zeit eine politische Gemeinde ist. Er nutzte es bis um 1990 vor allem zur Unterbringung von sozial Schwachen.

„27. Aug. 1992 Besichtig. des Armenhauses mit Walter Mauder.“ So lautet die erste Notiz von Kreisheimatpfleger Georg Loibl in dessen Aufzeichnungen, die sich auf das Spital beziehen. Loibl setzte sich zusammen mit dem eben genannten Künstler, Landrat Dr. Georg Karl, Fritz Wiedemann (Leiter des BR-Regionalstudios Ostbayern in Regensburg) und Bürgermeister Werner Bachmeier für die Instandsetzung des Gebäudes und dessen Nutzung als Museum ein. Das Projekt stieß nicht allseits auf Zustimmung: „‘Wegschieben, des alte Glump!‘, ist sogar öfters an Stammtischen zu hören.“ (Wochenblatt vom 10.01.1996) Nach dem Abschluss der Baumaßnahme wurde die Kunstsammlung Ostbayern mit einer Ausstellungsfläche von etwa 400 Quadratmetern im Sommer 1997 eröffnet. Von Beginn an war Norbert Überschär – bis 2010 Geschäftsleiter der Gemeinde – für das Haus zuständig.

Ebenfalls 1997 wurden die „Kunst- und Museumsfreunde Hengersberg e.V.“ gegründet, die den Markt Hengersberg durch die Übernahme des Aufsichtsdienstes während der Öffnungszeiten sowie den Ankauf von Kunstwerken für die Dauerausstellung unterstützen. Im Saal des Dachgeschosses finden kulturelle Veranstaltungen statt, die vielfach von dem eben genannten Förderverein organisiert werden.

Im Jahr 2018 hat der Kreisheimatpfleger Florian Jung die Nachfolge von Norbert Überschär als Kurator des Museums angetreten. Schwerpunkte der Dauerausstellung, in der sich mittlerweile Werke von mehr als 100 Kunstschaffenden finden, bilden die Donau Wald Gruppe (1946/47-1990) und der Bayerwaldkreis (1966-1997). Pro Jahr sind im Museum sechs Sonderausstellungen zu sehen.

Kunstsammlung Ostbayern

Passauer Straße 38

94491 Hengersberg

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag sowie zwischen Dezember und April zusätzlich an allen Feiertagen jeweils 14.00 bis 17.00 Uhr; Führungen gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten

Kontakt: spital@hengersberg.de

Florian Jung

Foto: Florian Jung

40 Jahre Trinkwassersperre Frauenau

Ganz selbstverständlich blinkt und glitzert die Wasseroberfläche im Sonnenlicht. Aber dass diese Wasseroberfläche ein künstlich angelegter See ist, merkt man so richtig erst von weit oben aus der Luft. Der Trinkwasserspeicher Frauenau liegt genau an der Grenze zwischen einer vom Menschen beeinflussten Landschaft und dem Nationalpark Bayerischer Wald, ein winzig kleines Gebiet, das durch den Menschen so wenig wie möglich angetastet werden soll.

Dieses Jahr ist es 40 Jahre her, dass die Talsperre zum ersten Mal Wasser an viele durstige Menschen geliefert hat. Und weil es vor über 40 Jahren absehbar war, dass die Bevölkerung im Bayerischen Wald immer weiter wächst und auch immer mehr Wasser braucht, wurde diese Talsperre bei Frauenau gebaut. Schon in den 1960er und 1970er Jahren fehlten an Tagen, an denen die Menschen viel Wasser brauchen, weil es sehr trocken ist und fast nicht regnet oft bis zu 50.000 m³ Wasser.

Warum gibt es so wenig Wasser im Bayerischen Wald, obwohl es dort ja recht viel regnet und schneit? Das liegt an etwas, das der Mensch nicht ändern kann, freilich, die Topographie kann er ein bisschen verändern, aber die Geologie nicht.

Weil der Untergrund aus hartem Granit und Gneis besteht, gibt es im Bayerischen Wald keine großen, langgestreckten Trinkwasservorkommen in der Tiefe, höchstens in einigen wenige tiefen Spalten. Anders als im Hügelland, in dem der Untergrund aus mehreren sich abwechselnden Kies-, Sand- und Tonschichten besteht, gibt es im Bayerischen Wald nur das Oberflächengrundwasser in ca. 10 Meter Tiefe. Aus diesem Reservoir speisen sich aber auch alle anderen Bäche und Gewässer, die für die Tier- und Pflanzenwelt lebensnotwendig sind. Und darum kann man höchstens die Hälfte des Oberflächengrundwassers als Trinkwasser nutzen. Und das reicht, gerade in Trockenperioden, hinten und vorne nicht. Obendrein ist der Bayerische Wald so zersiedelt, dass es unmöglich ist, große Grundwasserschutzgebiete auszuweisen. Ohne den Trinkwasserspeicher in Frauenau gäbe es also im Bayerischen Wald einen massiven Trinkwassermangel.

Eigentlich sollte die Talsperre erst im Jahr 1984 feierlich eröffnet werden. Aber ein extrem trockener Sommer hat diese Pläne durchkreuzt. Schon im Juli 1983 gab es einen so großen Engpass, dass der Trinkwasserspeicher früher als geplant angezapft werden musste. Heute ist es möglich mit diesem Reservoir über 500.000 Menschen zu versorgen.

Christoph Goldstein

Fotos: Stefanie Felgenhauer Woidlife Photography

Friedfertige Sprache ist ein guter Anfang

I.

Im Feuilleton der Landshuter Zeitung vom 3. Dezember war ein bemerkenswerter Artikel des Germanistikprofessors Jürgen Wertheimer zu lesen. „Jeder Krieg hat ein Vorspiel aus Sprache“ – so die Überschrift. Der Artikel war die Zusammenfassung eines Vortrags. Diesen hielt Wertheimer vor kurzem im Rahmen der Vortragsreihe „Aus Erfahrung lernen – Frieden bewahren“, die von der Mediengruppe Attenkofer und der Landshuter Zeitung veranstaltet wurde.

Die zentrale Aussage des Referenten ist es wert, wiedergegeben zu werden:

„Ganz offenbar herrscht gerade in so komplexen, verwirrenden Zeiten wie der unseren ein starkes Bedürfnis nach einfachen ‚Wahrheiten‘ bzw. nach ‚Lügen‘, die im Gewand der Wahrheit auftreten. Und genau diese Gefühle werden von jenen erzeugt, die es auf Konflikte anlegen. Jeder Krieg hat ein Vorspiel aus Sprache, jedem Krieg geht ein Krieg der Wörter voraus: Feindbilder werden aufgebaut, Opfermythen ausgegraben, Schwarz-Weiß-Bilder gemalt – zwischen ‚uns‘ und ‚denen‘ wird erst eine sprachliche, dann eine faktische Mauer gezogen. So werden die Fronten systematisch verhärtet – der Zeitpunkt und die Art der Explosion ist nur mehr eine Frage der äußeren Umstände. Hat man diese beiden Faktoren klar erkannt und in Rechnung gezogen, kann die Frage nach der Wahrung des Friedens neu gestellt und neu beantwortet werden. […] Zugleich lernen wir, den Krieg nicht als naturgegebenes Schicksal hinzunehmen, sondern als gemacht, also strategisch vorbereitet zu begreifen. Was von Menschen gemacht ist, kann durch Menschen verhindert werden. Zwischen den Taten der ideologischen Scharfmacher und der massenhaften Eskalation des Konflikts vergehen in der Regel Wochen, Monate, Jahre. Exakt dieses Zeitfenster gilt es zu nutzen, um wieder die Luftherrschaft im Bereich der Sprache zu erlangen.“

An dieser Stelle fällt vor allem den „Meinungsbildnern“ und Kommentatoren, also den Medien eine wichtige Rolle zu. Sie sind gefordert, objektive Informationen zu liefern, Hintergründe zu beleuchten, die Kriegsrhetorik von Ideologen und Kriegstreibern zu entlarven und als Korrektiv zu fungieren. Denn, wie erwähnt, Kriege bahnen sich an und werden erklärt – nicht von der Bevölkerung, die ausschließlich darunter zu leiden hat, sondern von paranoiden Machthabern. Sie gefallen sich in ihren Rollen und nutzen alle Mittel der ideologischen Beeinflussung und Selbstdarstellung zur Erreichung ihrer menschenverachtenden Ziele schon lange im Vorfeld. Im Hintergrund agieren die Profiteure, die mit Krieg und im Kriegsgewirr viel Geld verdienen. Auch diese Art des Zynismus kann der Donnerhall nicht überdecken. Dass sich die Auswirkungen von Kriegen stets als menschenfeindlich erwiesen, zeigt die Geschichte. Doch was hat die Menschheit, die sich zivilisiert, aufgeklärt und kultiviert nennt, aus 3000 Jahren Kriegsgeschichte wirklich gelernt?

II.

Auf das Phänomen der „gewaltsamen Sprache“ wurde ich vor Jahren durch die Sprachwissenschaftlerin Mechthild Roswitha von Scheurl-Defersdorf aufmerksam. Ich belegte einen Kurs ihres LINGVA ETERNA-Instituts und widmete diesem Thema später ein Kapitel in einer meiner Publikationen. Scheurl-Defersdorf sagt: „Wörter sind machtvoll – im Positiven wie im Negativen.“ Deshalb komme es darauf an, wie wir unsere Sprache einsetzen. [Am besten, wir fangen bei uns selbst an.] Wir haben immer die Wahl zwischen einem Wort-„Schatz“ und Wort-„Müll“. Es gilt, Gewalt in der Alltagssprache zu erkennen und bessere sprachliche Alternativen zu finden. Die Autorin: „Bei genauem Hinhören können so manche Bemerkungen den Hörenden zum Schaudern bringen: Da würgt jemand seinen Gesprächspartner mit freundlicher Stimme am Telefon ab. Eltern hauen am Morgen ihre Kinder aus dem Bett, wieder jemand anderes könnte seinem Kollegen eins reinwürgen, in Firmen müssen manchmal Köpfe rollen, im Büro herrscht bei manchen Menschen der Terror…“

Es gibt viele Redewendungen dieser Art: Manchmal nehmen wir etwas „ins Visier“ oder „in Angriff“, wir sind „gerüstet“, wir fahren mit „scharfem Geschütz“ auf, nehmen uns aus der „Schusslinie“, haben eine „Mords-Gaudi“, freuen uns über „Bombenwetter“, geben Rat-„schläge“ und machen Vor-„schläge“ oder „schlagen uns so durch“. Ideen „schießen“ uns durch den Kopf und wir „krieg“-en Geschenke.

„Es ist an der Zeit, den Krieg und seine vielfältigen Auswirkungen aus alltäglichen, unbedachten Redewendungen zu nehmen“, empfiehlt Scheurl-Defersdorf. Und zwar aus guten Gründen: Sprache hat eine spürbare Auswirkung auf unsere Umwelt, auf unser Verhalten und nicht zuletzt auf unser Leben in Form von autoimmunaggressiven Erkrankungen. Aber jeder Mensch kann allein durch seinen Sprachgebrauch einen Beitrag zum eigenen Wohlbefinden und für eine friedliche Entwicklung leisten. Denn ob man „ein Attentat auf jemanden vorhat“ oder freundlich eine Bitte an jemand richtet, die unterschiedliche Wirkung der beiden Formulierungen werden die Menschen, mit denen wir zu tun haben, spüren. Sie werden sich dementsprechend unwohl oder wohl fühlen, ohne dass sie sich der Ursache bewusst sind. Es stimmt friedlicher, eine Arbeit zu beginnen anstatt sie in „Angriff zu nehmen“. Wir müssen auch nicht „kämpfen“, sondern können uns „für eine Sache einsetzen“.

Ist es nicht befremdend, wie manche Politiker zum Beispiel während des „Wahlkampfes“ immer wieder sprachlich übereinander herfallen, obwohl sie sich lediglich um ein Amt bewerben? Wie oft werden dabei die Grenzen demokratischer Diskussionskultur überschritten? Freilich, wer sich im „Kampf“ wähnt, sieht sich auch einem Gegner gegenüber. Dieser soll besiegt werden. Das zwingt so manchen dazu, „harte Bandagen anzulegen“, „Hiebe auszuteilen“ oder „mit scharfer Munition zu schießen“, was den Gegner wiederum zum „Gegenschlag“ provoziert. Medizinisch nachweisbar sind die neuronalen Systeme von Sprechen und Handeln im Gehirn eng miteinander verbunden. Wie weit ist es also von der sprachlichen Ebene zur Realität? Was erleben wir derzeit in Osteuropa? Krieg begleitet von feindseligen Ansagen, die durch Betonung, Mimik und Körpersprache der gegnerischen Protagonisten noch verstärkt werden. Nicht zu vergessen: Die bewusst gewählte Kleidung, der „Kampfanzug“, der Entschlossenheit, Tapferkeit und Heldentum suggeriert, ist Teil der entsetzlichen Inszenierung.

III.

Kriegerische Auseinandersetzungen ebenso wie waffenlose Konflikte werden der Einfachheit halber bevorzugt in schwarz-weiß dargestellt. In Wirklichkeit handelt es sich aber um komplexe Phänomene. Als solche sind sie zugegebenermaßen schwer zu durchdringen. Von der Warte der Hintermänner aus soll das auch gar nicht geschehen – zumindest nicht von der Bevölkerung. Letztere hat über ihre Steuerabgaben lediglich die Finanzen für Kriegsgerät zu liefern und im Ernstfall rekrutiertes Kriegspersonal zu stellen.

Auseinandersetzungen gleich welcher Art finden stets zuerst auf der sprachlich-rhetorischen Ebene statt. Wird die Kriegsrhetorik lange und intensiv genug von allen Seiten bedient, folgen den Worten verheerende Taten. Wo solche nicht verhindert wurden, können, ja müssen sie beendet werden, und zwar durch Verhandlungen in friedfertiger Absicht und mit konfliktfreier Sprache, dem „Werkzeug“ hochgeschulter Diplomaten. Denn wer will schon Krieg? Die Bevölkerung? Kaum.

Mit Sprache zum Frieden finden, das kann auf der Weltbühne ebenso wie im Privaten gelingen. Auch das beweisen die Geschichte und alltägliche Erfahrungen. Achten wir also mehr auf unsere Sprache, lassen wir uns nicht länger auf aggressive Rhetorik ein und bescheren wir uns Frieden durch eine gute Wortwahl. Beginnen wir im eigenen Umfeld damit. Das emotionsgeladene Weihnachtsfest ist ein symbolträchtiger Zeitpunkt und Anfang dafür. Ich wünsche Ihnen, geneigte Leserinnen und Leser, dass Weihnachten auf diese Weise auch für Sie zu einem Fest des Friedens wird.

Maximilian Seefelder

https://pixabay.com/de/photos/der-vatikan-friedenstaube-vatikan-528482/