Zwischennutzungen als Türöffner für frischen Wind

In Stadt und Land finden sich immer wieder Bauten die seit Jahren leer stehen. In manchen Schaufenstern locken die Besitzer, manchmal sogar schon mit fertigen Bauuntersuchungen, um neue Käufer zu finden, die z. B. denkmalgeschützte Objekte übernehmen. Doch ein Jahr ist schnell vergangen und so rücken neue Investitionen in immer weitere Ferne. Es drohen langwieriger Stillstand, Verfall und Verwahrlosung.

Doch es gibt eine kreative Brücke hinüber in ein neues Bautenleben: Eine Zwischennutzung, die auf Wikipedia wie folgt definiert ist: „Zwischennutzungen sind befristete, flexible Nutzungen von brach gefallenen nicht genutzten Flächen bzw. baulicher Anlagen, die mit geringen Investitionen durchgeführt werden können nach dem Prinzip günstiger Raum gegen befristete Nutzung oder Bewachung durch Bewohnung. […] Die Stärke der Zwischennutzung liegt in ihrem symbiotischen Charakter für Nutzer, Eigentümer und Stadtentwickler […] und stellen eine Strategie zur Verwirklichung von Ideen dar, während sie für den Eigentümer eine Möglichkeit zur befristeten Beseitigung von Leerstand und Vermeidung von Schäden durch Vandalismus bedeuten kann.“

Nahezu jede bayerische Kommune kennt solche Objekte, denn z.B. durch die zunehmende Verlagerung des Kaufverhaltens Richtung Internet mit all seinen dramatischen Folgen für die Innenstädte, den Straßenverkehr, Rohstoff- und Energieverbrauch stehen Läden und Gebäude leer.

So harrt das Anwesen des Landshuter Bildhauers und Weltkünstlers Fritz Koenig in der Umlandgemeinde Altdorf am Ganslberg seit seinem Tod auf eine Neubelebung. Studentische Arbeiten des TUM-Architekturlehrstuhls haben das enorme Potenzial für die vielfältigsten Nachnutzungen inklusive. anschaulicher Modelle aufgezeigt. Auch das prominente Stadt- bzw. Landestheater Niederbayern im Bernlochner-Komplex steht seit Jahren leer und verfällt angesichts der unklaren Finanzierung zusehends. Ein Münchner Architekt hat dafür zusammen mit der Lokalzeitung das Thema Zwischennutzung mit reduzierten Brandschutzauflagen ins Spiel gebracht.

Und es gibt weitere ermutigende und erfolgreiche Beispiele z. B. aus München: Der legendäre Kunstpark Ost, das Werksgelände und seit Neuestem die Gasteig-Zwischennutzung, angestossen vom umtriebigen Til Hofmann. Die „Alte Utting“ landete dank der drei Gebrüder Hahn auf einer Brücke und wurde schnell zum In-Treffpunkt. „Fluffy Clouds“ nennt Michi Kern die sommerliche Zwischennutzung des Freibades Georgenschwaige.

In Landshut hat in der Coronazeit z.B. eine „Pop-Up-Kirche“ in einem leer stehenden Laden der Neustadt Furore gemacht und gezeigt, wie das vorübergehend für eine Belebung sorgt, die ausstrahlt: Auf ihre Umgebung und Menschen, die sich dort begegnen, austauschen und erleben, wie Neues ungeahnte Kräfte freisetzen kann. Neben dem Moserbräu gibt es eine Pop-Up-Minibar und anläßlich des französischen Wochenendes rund um den verkaufsoffenen Sonntag eine temporäre Boulebahn in der Neustadt.

Auch innerörtliche Brachflächen ließen sich überall mit Gärten auf Zeit sinnvoll beleben. So werden vermeintliche Un-Orte zu überraschend attraktiven Räumen und Begegnungsflächen. Niederbayern ist reif für die Umsetzung noch viel zahlreicherer derartiger Ideen. Die politisch Verantwortlichen, Haus- und Grundstücksbesitzer müssen es nur wollen und es ermöglichen.

Helmut Wartner

Foto: Ev.-luth. Dekanat Landshut

Spinnen und Weben, das ist ihr Leben

Und darum geht es: Die Herstellung des Garns aus der Kulturpflanze Flachs, die die Landwirtschaft in ganz Europa bis ins 20. Jahrhundert geprägt hat. Auch in der Literatur findet diese Tätigkeit ihre Beachtung. So erzählt die Bayerwalddichterin Emerenz Meier, die aus ihren eigenen dörflichen Erfahrungen schöpft, die tragische Liebesgeschichte „Der Brechlbrei“. Die spielt sich im umtriebigen Zusammenkommen der Mädchen und jungen Burschen anlässlich eines Flachs-Brechl-Abends im „Christlbauerhaarhaus“ ab. Der Sepp vom reichen Christbauerhof hat ein Auge auf die Mirz geworfen, die mit ihrer Mutter als arme „Häuslleut“ auf dem Hof in Miete leben. Es entspinnt sich eine hochdramatische Liebesgeschichte, die zugleich die gefährliche Arbeit mit den Flachs zeigt. Denn als der Sepp seine Geliebte, die in der Hitze des Dörr-Raumes den Flachs darrt, mit einem brennenden Kienspan in der Hand anfleht, an der Liebe zueinander festzuhalten, beschwört die Mirz ihn, den Kienspan zu löschen und offenbart ihre Zweifel, dass ihre Beziehung eine Zukunft habe. Wütend wirft er die Tür zu, die sich von innen nicht mehr öffnen lässt. Der Kienspan entzündet die trockenen Flachsbüschel und das ganze Flachshaus steht in Flammen und die Mirz droht zu verbrennen. Doch zum Glück wird die nahezu ohnmächtige Mirz vom verstörten Sepp noch lebend aus dem brennenden Flachshaus gezogen.

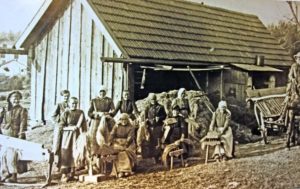

Die um 1900 vor einem Brechhaus im Bayerischen Wald versammelten Frauen sind mit den verschiedenen Arbeitsgeräten zur Flachsveredelung ausgestattet.

Bauernmädchen haben den Flachs mit großem Fleiß mit der Handspindel und später auf dem Spinnrad zu Leinenfäden versponnen haben. Um aus diesen Fäden ein Gewebe herzustellen, müssen Kett- und Schussfäden miteinander verwoben werden. Weltweit hat man Webstühle entwickelt, auf denen die Kettfäden entweder vertikal oder horizontal aufgespannt werden. Die Navajos in Nordamerika etwa weben vertikal, Nomaden in Zentralasien überwiegend vertikal, denn wenn sie einfach die Kettfäden über im Erdboden eingeschlagene Pflücke spannen können, sind diese für ihre Wanderungen dann auch schnell wieder abgebaut. Diese Weberinnen stellen wärmende Teppiche und Zeltbänder für den eigenen Bedarf her.

Im Bayerischen Wald hat das Weber-Handwerk gerade den armen Bauern als Zubrot gedient. Doch als im 18. Jahrhundert in England mit der „Spinning Jenny“ die ersten Webmaschinen aufkamen und damit billige Leinenstoffe auf den Markt geworfen wurden, bedeutete dies auch den Niedergang des heimischen Weberhandwerks im Bayerischen Wald. Sogenannte „Verleger“ versuchten diese Entwicklung damit aufzufangen, indem sie den Webern das Leinengarn zur Verfügung stellten und dann für den Absatz sorgten. Auf der Schwäbischen Alb haben es die Unternehmer dann seit dem 19. Jahrhundert geschafft, mit der Weiterverarbeitung zu Bettwäsche ihr Überleben bis in 20. Jahrhundert zu sichern. Im südlichen Bayerischen Wald, der „Neuen Welt“, gründen 1899 die Hausweber in Breitenberg und 1904 die in Wegscheid jeweils eine Webereigenossenschaft. Doch auch dies konnte den Niedergang dieses alten Handwerks nicht aufhalten.

Auf dem Handwebstuhl aus dem 19. Jhdt. im Webereimuseum Haslach / OÖ. schleudert der Weber das Weberschiffchen 65 mal in eine Minute hin und her.

Doch es gibt sie noch: Kleine mittelständige Handwerksbetriebe wie die „Handweberei Moser“ im waldlerischen Wegscheid, die die alte Tradition des Leinenwebens in die Zukunft führen. Im Jahr 2023 arbeiten an vierzehn Webstühlen – der älteste ist 160 Jahre alt – in dem Familienbetrieb abwechselnd fünf Weberinnen und der Meister, Franz Xaver Moser junior. Sein Bruder Johannes ist für den Verkauf zuständig, dessen Frau Waltraud ist der gestalterische Kopf des Familienbetriebes. Sie entwirft immer wieder neue Muster und entscheidet über Farbharmonie und Garne. Die Handweberei Moser stellt Tischdecken und Läufer in vielen Mustern und Farben, duftige Gardinenstoffe, hochwertige Fleckerl- und Wollteppiche, Trachtenstoffe und Stoffe für die historischen Passauer Goldhauben her, und selbst Bezugsstoffe für Autositze. Dabei werden nur hochwertige Naturmaterialien verarbeitet, wie Reinleinen, Halbleinen, Baumwolle und Wolle.

Diese junge Entwicklung findet inzwischen auch Widerhall im Bestreben einzelner umweltbewusster Unternehmer, weltweit fair erzeugte Stoffe weiterzuverarbeiten oder auch die heimische Erzeugung von Kleidung zu fördern. Doch es gibt auch ganz neue Bereiche wie die Architektur, die sich dem Leinen zuwenden. Eine Forschergruppe an den Universitäten Stuttgart und Freiburg entwickelt derzeit elegant geschwungene Tragekonstruktionen für Hallendächer aus Flachs.

Friedemann Fegert

Fotos:Friedemann Fegert/Archiv Fegert

Die spannende, weltweite Kulturgeschichte der Leinenweberei illustriert der Autor Friedemann Fegert in seinem Buch mit dem Titel „Spinnen und Weben, das ist ihr Leben“ (352 Seiten mit nahezu 400 Abbildung und zahlreichen Videos rund ums Thema).

Vor 60 Jahren starb der Heimatschriftsteller Max Peinkofer

„Er hat seiner niederbayerischen Heimat ins Angesicht geschaut und von ihr erzählt.“ Mit diesen Worten charakterisierte der Passauer Theologe Prof. Alois Winklhofer Max Peinkofer bei dessen Beerdigung im Mai 1963 in Bischofsmais (BR Retro 14.05.1963). Peinkofer wurde 1891 in Tittling als Sohn eines Schmieds geboren. Seine Ausbildung zum Volksschullehrer erhielt er in der Präparandenschule Passau und im Lehrerseminar in Straubing. Dort entstanden erste kleinere heimatkundliche und literarische Arbeiten. Nach 1910 war Peinkofer als Hilfslehrer in Johanniskirchen bei Arnstorf und als Lehrer in Kirchdorf bei Abensberg tätig. Für das Militär konnte er sich zeitlebens nicht begeistern: „Es war im ersten Weltkrieg, da ich mich als völlig unsoldatisch veranlagter ‚Herr Gefreiter‘ mit den Geheimnissen und Schauerlichkeiten des Maschinengewehrs in der Verbannung zu Grafenwöhr hinten abplagte.“ (Der Brunnkorb, Passau 1947, S. 13) Nach dem Krieg war Peinkofer als Lehrer abermals in Kirchdorf, dann in Greising oberhalb von Deggendorf eingesetzt. 1922 erschienen sein Band „Waldweihnachten. Heimatbilder aus dem Bayerischen Wald“ und seine im Dialekt verfasste Verserzählung „Der rote Bua“. 1923 wurde Peinkofer Schulleiter in Niederalteich, im folgenden Jahr begründete er die „Heimatglocken“, eine heimatkundliche Beilage der Passauer „Donau-Zeitung“.

Der rote Bua und andere Mundartdichtungen, 5. Auflage, Passau 1956 (Umschlagillustration von Alfred Kubin)

Nachdem es zu sexuellen Handlungen zwischen ihm und einem 17jährigen gekommen war, wurde Peinkofer 1928 aus dem Schuldienst entlassen. Die zu seinen Lebzeiten nicht akzeptierte Homosexualität war für ihn belastend, seine pädophilen Neigungen überschatten Peinkofers Biografie noch heute, sind jedoch möglichst getrennt von seinen Verdiensten um die Heimat zu sehen. Er wohnte nun zunächst in Passau und war vor allem journalistisch tätig. 1929 erschienen erstmals seine „Zeitgeschichten des Alois Drahobl“, in der „Donau-Zeitung“. In dieser Kolumne machte er sich mehrmals über den in der späten Weimarer Republik erstarkenden Nationalsozialismus lustig: „Florini warf sich in Positur […], wölbte seine hakenbekreuzte Brust, lüftete sein ungewaschenes Braunhemd und sprach: ‚Liebwerter Volksgenosse! Ich bin gekommen, der Welt das Heil zu bringen! Ich will aufbauen helfen das dritte Reich oder auch das vierte, auf ein’s kommt’s mir nicht an; es geht in einem Mundaufmachen dahin!“ (Donau-Zeitung vom 15./16.11.1930)

Nach 1933 lebte Peinkofer meist in Niederalteich. 1934 war der aufgrund seiner oben genannten Neigungen in der NS-Zeit ohnehin sehr gefährdete Dichter wegen regierungskritischer Äußerungen für mehrere Wochen inhaftiert. Die „Drahobel-Geschichten“ und die „Heimatglocken“ durften bald nicht mehr erscheinen. Zwischen 1938 und 1942 war Peinkofer – wohl in erster Linie wegen sexueller Vergehen – im Zuchthaus Landsberg am Lech inhaftiert. Nach seiner Entlassung heiratete er – um seine Homosexualität zu tarnen – Maria Freundorfer, die Schwester des späteren Augsburger Bischofs Dr. Joseph Freundorfer, und lebte fortan mit seiner Frau in Bischofsmais.

Nach 1945 konnte Peinkofer seine publizistische Tätigkeit fortsetzen: Bald erschienen – jeweils in der Passauer Neuen Presse – die „Drahobl-Zeitgeschichten“ sowie die „Heimatglocken“ wieder. In dem 1947 herausgegebenen Band „Der Brunnkorb“ setzte er sich auf vielfältige Weise mit seiner niederbayerischen Heimat auseinander. 1949 verstarb Peinkofers Frau. Vor allem in den 1950er Jahren waren die Rundfunkbeiträge des Heimatschriftstellers beliebt. Wie schon zuvor hatte er damals intensive Kontakte zu zahlreichen Geistlichen, Schriftstellerkollegen (u.a. Richard Billinger, Hans Carossa, Wilhelm Dieß, Siegfried von Vegesack) sowie bildenden Künstlern (u.a. Karl Alexander Flügel, Josef Fruth, Alfred Kubin, Wilhelm Niedermayer und Reinhold Koeppel). Nachdem es ruhiger um den zunehmend gesundheitlich angeschlagenen Peinkofer geworden und 1962 sein Erzählungen-Band „Die Fünferlkuh. Heiteres aus Niederbayern“ erschienen war, verstarb der Heimatdichter im Mai 1963 im Zwieseler Krankenhaus.

Peinkofers Schaffen steht in der Tradition der Heimatkunst und ist einer Heimatliteratur zuzuordnen, die vor allem im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert auf tiefgreifende Veränderungen wie die Industrialisierung, die Verstädterung sowie die Bürokratisierung reagierte, indem sie diesen eine Verklärung der Vergangenheit entgegensetzte. Derlei konservative Tendenzen sprechen beispielsweise aus Peinkofers 1932 erschienener Erzählung „Die Christnacht des Herrn Ordinarius“: „Wir Leute vom alten Schlage fühlen es, dass eine neue Zeit heranwächst, eine Zeit, die wir nicht verstehen können, weil sie das nicht mehr achtet, was unser einfaches Leben von einstens lieb und inhaltsreich machte.“ (Das große Max-Peinkofer-Lesebuch, Passau 1991, S. 301) Auch idyllische Naturschilderungen sind ein Merkmal der oben genannten literarischen Strömung und finden sich immer wieder bei Peinkofer: „Endlich hat die fleißige Frühlingssonne den Schnee aus den Vorbergen des Waldgebirges vertrieben und einen verheißungsvollen Auswärts über Wälder und Höhen gelegt. Wiesen und Weiden recken sich nach langer Winterrast, Knospen und Zweige dehnen und strecken sich.“ (Der Brunnkorb, S. 89) Typisch für diese Phase der Heimatliteratur ist auch die klischeehafte Beschreibung der Bewohner einer bestimmten Gegend: So äußerte Peinkofer über die Umgebung der Ruselstraße: „Zu beiden Seiten der ‚Hölle‘ breitet sich ein einsames und friedliches Berg- und Waldland aus, in dem ein urwüchsiger Menschenstamm in altväterischer Weise haust.“ (Der Brunnkorb, S. 255) Im Zusammenhang damit steht die Idealvorstellung der Verwurzelung des Menschen in seiner Heimat, auf entsprechende Weise charakterisierte Peinkofer unter anderem die auf der Donau und dem Inn eingesetzten Fährleute: „Der Fährmann bleibt seinem Beruf treu. Sein Leben lang. Er verwächst mit seinem Ufer und seinem Fahrm, dem Strom und seinen Wellen.“ (Der Brunnkorb, S. 272) Die Auseinandersetzung mit der Regionalgeschichte sowie das Interesse für das Brauchtum sind oft Bestandteil der Heimatdichtung und prägen ebenfalls Peinkofers Schaffen. So schilderte er beispielsweise die Tradition der „Totenwache im Bayerischen Wald“: „Die Stallarbeit ist getan, die Abendsuppe eingenommen. Jetzt kommen die Aufbleiber aller Gattungen, die frommen und unfrommen, die ernsten und fröhlichen. Es wird noch diese und jene Rede getauscht und der Tote laut und eindringlich gepriesen, seine Arbeitsamkeit über alle Maßen gelobt. Dann, wenn das Flämmchen des geweihten Wachsstocks aufleuchtet, wird alles mäuserlstill, läßt sich auf die Knie nieder und faltet die rosenkranzumwundenen Hände.“ (Der Brunnkorb, S. 262) Ein wesentliches Merkmal der eben skizzierten Heimatliteratur ist die Verwendung des Dialekts. Dass er auch Peinkofer viel bedeutete, zeigen die ersten Zeilen seines Maidult-Gedichtes, in dem er sich auf unterhaltsame Weise mit diesem Passauer Volksfest auseinandersetzte:

„Auf zur Dult!

Also, Leutln richts enk zamm,

tean ma, was ma ausgmacht habn,

roasts in d’ Maidult heunt mit mir,

zünfti hamma und dös wia!

Lusts, wia mas scha werkln härt!

So a Gaudi is ebbs wert!”

(Das große Max-Peinkofer-Lesebuch, S. 220)

Florian Jung

Niederbayerische Kuriositäten III – Kleine Oper auf großem Stadtturm

Der Straubinger Stadtturm ist das Wahrzeichen der Stadt. 65 Meter ist er hoch. Ursprünglich war er dazu da, den Schifffahrtsverkehr auf der nahen Donau zu überwachen, dass ja kein Schiff vorbeifuhr ohne Zoll zu zahlen. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Der Straubinger Turm ist schief und neigt sich nach Süden. Steht er doch – ebenso wie der schiefe Turm in Pisa – zwar nicht am Meer, aber doch auf feuchtem, flussnahem und wenig vertrauenserweckendem Boden. Er wäre schon längst eingestürzt, hätte man ihn nicht schon im 17. Jahrhundert, als gewaltige Risse auftauchten und der Turm sich nach Süden neigte, mit schweren Metallbügeln verstärkt.

Es lohnt sich die 227 Treppen hinaufzuklettern. Von oben hat man eine beeindruckende Fernsicht bis weit in den Bayerischen Wald hinein. Ganz oben im Turm befindet sich die Stube des Türmers. Der Türmer war früher einer der wichtigsten Menschen der Stadt. Bei Gefahr, zum Beispiel einer drohenden Feuersbrunst, musste er kräftig in sein Horn stoßen und die Menschen warnen, obendrein zu jeder Stunde läuten und, eine Straubinger Spezialität, sobald ein Schiff sich näherte, eine rote Fahne hissen. Das war das Zeichen für die Mautbeamten sich auf den Weg zu machen und den Wegezoll einzutreiben.

Zurück in die Gegenwart: Heute gibt es hoch oben auf dem Turm keinen Türmer mehr, sondern ein Glockenspiel. Jeden Tag zwei Mal, um 11:08 und um 15:08 Uhr, spielt es vormittags „Der Vogelfänger bin ich ja“ und nachmittags „Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich!“ ab. Warum? Schließlich war es Emanuel Schikander (1751-1812), einer der berühmtesten Söhne der Stadt, der das Libretto zu Mozarts Zauberflöte geschrieben hat und auch bei der Uraufführung und später noch viele Male als Papageno auf der Bühne stand, denn die Zauberflöte war schon damals ein Hit.

Christoph Goldstein

Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtturm_(Straubing)#/media/Datei:Stadtturm_2010.jpg

Zwiefache raus! Vom Tanz aus der Reihe

Wer wüsste hierzulande nicht, was ein Zwiefacher ist? Eine in Bayern seit beinahe 300 Jahren überlieferte Musik- und Tanzgattung. Typisch für den Zwiefachen ist der häufig unregelmäßige Wechsel zwischen Dreiviertel- (Walzer) und Zweivierteltakt (Dreher). 2016 wurde der Zwiefache in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seine Bedeutung und vor allem seine Verbreitung gehen auch über Bayern hinaus. Was macht also den Zwiefachen so besonders? Wo kommt er her, wo entwickelt er sich hin? Was hat es mit dem Taktwechsel auf sich?

Die Ausstellung „Zwiefache raus!“ (vom 20.05. bis zum 11.06.2023 in der Kleine Rathausgalerie in Landshut) geht diesem außergewöhnlichen Phänomen auf den Grund. Musiktheorie und Tanzpraxis werden anhand wertvoller alter Handschriften, außergewöhnlicher Instrumente oder kultiger Schallplatten anschaulich erklärt. Prägende Interpreten des Zwiefachen werden in der Sonderausstellung ebenso gewürdigt wie „einfache“ Dorfmusikanten oder wichtige Forscher und Sammler.Zahlreiche Archive wie zum Beispiel das „Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern“ haben Teile ihrer Schätze zur Verfügung gestellt, so dass neben historischen Foto- und Filmdokumenten insbesondere alte und aktuelle Toneinspielungen einen weiten Überblick über Typen, Besetzungen und Stile bieten: von der traditionellen Volksmusik über Tradimix bis hin zu Klassik und Lyrik. Die Wanderausstellung „Zwiefache raus!“ wird vom Bezirk Niederbayern und dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e. V. gezeigt. Sie ist vom 20. Mai bis zum 11. Juni 2023 in der Kleinen Rathausgalerie Landshut zu sehen und bietet eine gute Gelegenheit, den vertrackten Tanz auch dort zu entdecken, wo man ihn gar nicht erwarten würde!

Wann: Vom 20.05. bis zum 11.06.2023, Dienstag bis Freitag 14-17:00 Uhr, Samstag und Sonntag 10-17:00 Uhr; an den Montagen und an Fronleichnam (8.6.) geschlossen.

Wo: Kleine Rathausgalerie Landshut, Altstadt 315, 84028 Landshut.

Foto: Bezirk Niederbayern

Der Spargel – das lang ersehnte Frühlingsgemüse

Nach den kalten Wochen seit Jahresbeginn sehnen sich die Menschen jetzt nach wärmeren Zeiten und freuen sich auf den ersten Spargel. Während früher allein das unveränderliche Wetter dieses Saisongeschäft beeinflusst hat, setzen die heutigen Produzenten auf Nachhilfe: Unter der Autobahn A 92 Richtung Deggendorf wird in Plattling die Abwärme aus der Papierfabrik auf die gegenüber liegenden Spargelfelder geleitet. So beheizt liefern sie die frühesten bayrischen Spargelstangen und können mit der Frühware aus Griechenland konkurrieren. Die Landwirte arbeiten seit Jahren auch mit zweifarbigen Plastikfolien – um je nach Temperaturentwicklung die Erosion durch heftige Niederschläge zu vermeiden und die Reife zu beschleunigen (schwarze Seite nach oben) oder zu bremsen (weiße Seite nach oben). Die künstliche Haut, die hektarweise über den aufgehäufelten Bifängen verlegt wird, unterdrückt auch nicht erwünschten Wildkrautwuchs und spart teure Spritzmittel. Allerdings werden alle Folien im Zusammenwirken mit den scharfkantigen Sandkörnern sicher auch Mikroplastik erzeugen, das letztlich im Grundwasser landen kann. Es ist dabei ähnlich wie in der industriellen Milchwirtschaft: Der Ertrag ist kurzfristig höher, aber die einzelnen Spargelstöcke sind früher ausgelaugt. Ein paar wenige Puristen verzichten deshalb auf diese Anbaumethode, können mit längerer Lebensdauer der eingelegten Stangen, dafür aber mit weniger Ertrag rechnen und sind den Wetterlaunen wie in früheren Zeiten stärker ausgeliefert.

Die Wildform des Spargels ist in Eurasien und Afrika weit verbreitet. Durch Züchtungen gibt es inzwischen über 200 verschiedene Sorten, die teils als Zierstauden und vor allem als Gemüse weltweit angebaut werden. Als Heimat des Gemüsespargels (Asparagus officinalis) wird der Mittelmeerraum vermutet. Während die Wurzeln bis 1,5 m in den Boden vordringen, sind die weißen Spargelstangen aus den ca. 30 cm hoch aufgehäufelten trapezförmigen Erdwällen mit 22 – 25 cm erntereif und werden je nach Durchmesser in verschiedenen Preisklassen verkauft und vermarktet. Der sogenannte grüne Spargel wächst oberirdisch auf flachen Feldern und muss im Gegensatz zum weissen Bruder nur im unteren Drittel geschält werden.

Während sich früher meist Frauen aus Nachbardörfern als Saisonarbeitskräfte verdingten, und in deren Nachfolge türkische Gastarbeiter, sind es heutzutage Erntehelfer aus (Süd-)Osteuropa, die die schwere Arbeit Jahr für Jahr verrichten. Vollautomatische Erntemaschinen sind bereits erfunden – haben sich aber in der Praxis, weil es um individuelle Handarbeit geht, noch nicht durchsetzen können. Bayerische Landwirte produzieren mit rund 21.000 Tonnen rund ein Viertel des deutschen Spargels mit 300 Betrieben auf ca. 3.900 Hektar. Deutschlandweit ist der Spargel mit gut 22.300 Hektar das Gemüse mit der größten Anbaufläche. Weltweit ist die BRD aber ein kleiner Zwerg: Allein in China werden jährlich rund 7,5 Millionen Tonnen (= 88 %) von den rund 8,5 Millionen Tonnen geerntet! In Niederbayern hat sich die Erzeugergemeinschaft „Abensberger Spargel“ im Jahr 2016 sogar das Prädikat „Weltgenusserbe“ erobert und vermarktet es mit diversen weiteren Siegeln sehr erfolgreich. Auf ca. 330 Hektar gedeiht in Verbindung mit Erdbeeren und Beeren auf den sandigen humus-lehmigen Böden ein niederbayerisches Qualitätsprodukt, das dem Schrobenhausener Spargel aus Oberbayern sicher ebenbürtig ist. Der Anbau geht bis auf das Jahr 1730 zurück – deshalb bezeichnen sich die Abensberger als eines der „ältesten Anbaugebiete Europas“. In Schrobenhausen hat der aus Groß-Gerau in Rheinhessen stammende Geometer Christian Schadt Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer Tasche voller Spargelsamen das begehrte Gemüse eingeführt, weil er dort die idealen geologischen Voraussetzungen vorfand. Er war auf seinem Oberhaidhof zwischen Schrobenhausen und Waidhofen der erste Spargelbauer, der großflächig die flachen mineralstoffreichen Sandböden bewirtschaftete und es dank bester Qualität bis zum königlichen Hoflieferant brachte.

Traditionsgemäß endet die Spargelsaison am 24. Juni, dem Johannitag. Oder wie der Volksmund sagt: „Kirschen rot, Spargel tot.“ In Zeiten des rasant fortschreitenden Klimawandels müssen wir aber eventuell neue Bauernregeln erfinden.

Helmut Wartner

Foto: https://pixabay.com/de/photos/spargel-wei%c3%9f-wei%c3%9fer-spargel-gem%c3%bcse-2329467/

„Aber ´s landlerisch Tanzn ko ned a jeder. I ko’s selba ned gscheid, aba meine Briada.“

Dieser gesungene Reim aus dem Wotzdorfer Landler gibt bereits einen Hinweis darauf, dass es sich beim Landlertanzen um eine recht kunstvolle Tanzform handelt. Kein Wunder, denn Niederbayern gilt als unglaublich reiche Tanzlandschaft. Mit wachsendem Interesse der Volksmusikforschung an regionaler Musiktradition wurden in den 1970er und 1980er Jahren zahlreiche Tanzformen aufgezeichnet, die bisweilen auch nur lokal bekannt waren und von vielfältigen kreativen Ausdrucksformen der Gegend zeugen. Auch Landlermelodien finden sich in schier unfassbarer Fülle, so etwa in handschriftlichen Notenaufzeichnungen im Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern, wo an die hundert acht- oder 16-taktige Landlermelodien in einer einzelnen Handschrift durchaus keine Seltenheit sind. Von den Landlermelodien unterscheiden sich wiederum die Figurenlandler, um die es beim „landlerisch Tanzen“ geht. Auch sie sind dreitaktig wie die kurzen Landlermelodien, doch es handelt sich dabei um eine recht komplexe mehrteilige Tanzform. An die 15 solcher Figurenlandler aus Niederbayern sind heute mit Melodieverlauf, Tanzschrittaufzeichnung und dazu gesungenen Vierzeilern bekannt.

Neugierig macht ein Erfahrungsbericht, der folgendes über das Landlertanzen erzählt: „Schön ruehlig mueß`s gehn und schön stad, wia ma Arbassn (Erbsen) ansaat.“ Während „die ganz Alten, die schon siebzig und achtzig Jahre hatten, auch noch mitgetanzt und mitgesungen“ haben, zeigen die jungen Tänzer, dass sie den Landler so ruhig und würdevoll tanzen können, dass sogar ein Becher Rotwein, den sie während des Tanzens auf ihren Kopf stellen, nicht verschüttet wird. „Ja, da Landla muaß ghäbig gehen, frei wia da Pfarr vo da Epistlnseitn auf die Evangeliseitn geht“ (Bericht Willi Flatz, o.O., o.J.). Mit „ghäbig“ ist in etwa „erhaben“ gemeint – es handelt sich also um einen würdevollen, nicht allzu schnellen Tanz.

Figurenlandler wurden bei bestimmten Gelegenheiten wie Hochzeiten, Jahrtagen oder auch Feiertagen getanzt – so auch zum Abschluss des Wasservogelsingens in Rehberg (Lkr. Freyung-Grafenau) am Pfingstsonntag. Während heute ein überwiegend exklusiver Trägerkreis wie Volkstanzgruppen oder Seminare der Volksmusikpflege diese Tanzform einstudieren, waren diese Tänze bis vor gut 50 Jahren noch einem weitaus breiteren Kreis von Bürgern einer Gegend geläufig, durchaus mit individuellen Abweichungen. Festlegungen auf eine starre Form sollten nach wie vor vermieden werden, individuelle Varianten machen das Tanzvergnügen erst aus! Kreativität zeigt sich auch in den Vierzeilern, die beim Tanzen gesungen werden:

Vom Woid samma aussa, samma lustige Buam,

aba hergwachsn samma als wia de gelbm Ruabm.

Aba furt in da Früah, hoam auf d’Nacht, so hot’s da Voda gmacht.

Furt auf d’Nacht, hoam in da Früah, so mochans mia.

Choreographisch weisen die niederbayerischen Figurenlandler üblicherweise einen Teil mit paarweisem Gehen auf der Kreisbahn und einen Drehteil auf. Während des Gehens wird erst gesungen, anschließend geklatscht. Beim Drehteil gehen Tänzer und Tänzerin um einen gemeinsamen Mittelpunkt (auch „Umisteign“ genannt), wobei sich Handhaltung, Abstand, Bewegungsrichtung bei den einzelnen Landlern durchaus unterscheiden. Anschließend wird die Tänzerin in verschiedenen Varianten gedreht. Wer nun neugierig geworden ist, kann sich ein Angebot auf den Volksmusikseiten des Bezirks Niederbayern ansehen: Dort stellen Tanzvideos die einzelnen Ländler vor, ebenso stehen die begleitenden Noten kostenfrei zur Verfügung: https://www.volksmusik-niederbayern.de/tanzvideos-landlerisch-tanzen/. Faszinierend ist, wie sich diese Tanzform durch Ruhe und zugleich Intensität, durch Natürlichkeit und Authentizität auszeichnet!

Viel Freude beim Ausprobieren wünscht

Veronika Keglmaier

Niederbayerische Kuriositäten II – Der längste Straßenname Deutschlands

Der längste Straßenname Deutschlands ist in Dingolfing zu Hause: Das ist die „Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße“. Dafür, dass sie so einen langen Namen hat, ist die Straße eigentlich recht kurz: einige hundert Meter nur. Weil „Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße“ für ein Straßenschild einfach zu lang ist, hat man den Namen etwas abgekürzt, nämlich: BGR-Josef-Zinnbauer-Straße. „Warum nur denkt man sich so einen langen Straßennamen aus?“, könnte man fragen. Und wie viele haben nicht schon Witze über die 50 Zeichen der Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße gemacht? Aber heute machen wir uns nicht darüber lustig, sondern fragen uns: Wer steckt hinter diese Straße? Wer war Josef Zinnbauer eigentlich? Und: Was ist überhaupt ein BGR, ein Bischöflich Geistlicher Rat?

Fangen wir ganz von vorn an: Früher hieß die Straße ganz einfach „Kirchgasse“. 1981 hat die „Schulstraße“, die Fortsetzung der „Kirchgasse“, einen neuen Namen bekommen. Aus der „Schulstraße“ wurde die „Dr.-Josef-Hastreiter-Straße“. Auch nicht gerade kurz. Aber nicht darüber waren damals die Anwohner erbost, sondern einfach deswegen, weil die Änderung eines Straßennamens immer sehr lästig ist, weil das ja dann auch in allen Dokumenten geändert werden muss. Und weil man anscheinend schon beim Umbenennen war, hat man die Kirchgasse auch gleich umbenannt; nämlich in, wie wir wissen, Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße. Wahrscheinlich war es ein Tauschhandel im Gemeinderat: „Dr.-Josef-Hastreiter-Straße“ gegen Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße.

Jetzt aber endlich zu Josef Zinnbauer! Geboren ist er am 3. April 1887 in Glashütte im Kreis Burglengenfeld; heute Gemeinde Katzdorf im Landkreis Schwandorf. Der älteste Sohn eines Streckenwärters kommt nach der Volksschule nach Regensburg, macht dort das Abitur und studiert Philosophie und Theologie. Zum Priester wird er im Juli 1912 geweiht. Seine ersten Stationen als Kooperator, heute würde man dazu Kaplan sagen, sind die Stadt Weiden, Hemau und dann 1920 Dingolfing. Der junge Kaplan stürzt sich in das Leben des damals kleinen Orts, in dem damals gerade mal 4000 Menschen wohnen: Er macht im Theaterverein, in der Liedertafel und in vielen anderen Vereinen mit, ist Chorregent des Kirchenchors und Vorsitzender des katholischen Gesellen- und Lehrlingsvereins. 1923 gründete er die Vereinslichtspiele, über 30 Jahre lang das einzige Dingolfinger Kino. Zinnbauer hat den Ort ins Herz geschlossen und die Menschen ihn. Aber 1934, als er zum Pfarrer ernannt wird, muss er Dingolfing verlassen. Er kommt in den Bayerischen Wald nach Walderbach, 1937 nach Wolnzach und 1945 zurück nach Dingolfing. In der Nachkriegszeit setzt er sich dafür ein, dass die vielen Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben. Außerdem richtet er eine ambulante Krankenpflege und eine Nähstube für Mädchen ohne Lehrstelle ein und kümmert sich um Ersatz für die im Krieg eingeschmolzenen Glocken. Damit nicht genug: Im neuen Stadtteil Höll links der Isar setzt er sich für den Bau einer neuen Kirche ein, die Kirche St. Josef. Schon 1956 ist die Kirche fertig. Für sein Engagement wird er 1953 schließlich zum Bischöflich Geistlicher Rat ernannt. Womit wir beim Bischöflich Geistlicher Rat wären. Was ist das? Bischöflich Geistlicher Rat ist ein Ehrentitel, den ein Bischof für besondere Verdienste verleihen kann.

Zurück zu Josef Zinnbauer! Noch viele Jahre ist er in Dingolfing als Pfarrer aktiv, bis er 1970 mit 83 Jahren in Ruhestand geht. Drei Jahre später, am Karsamstag 1973, stirbt er. Für Dingolfing war Josef Zinnbauer in der Nachkriegszeit ein integrativer, die immer weiter wachsende Stadt, prägender Menschen. Deshalb ist auch, keine zehn Jahre nach seinem Tod, die Kirchgasse in die in ganz Deutschland bekannte Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße umbenannt worden.

Christoph Goldstein

Die erste Autobahnbaustelle Niederbayerns

Der systematische Autobahnbau begann in Deutschland 1933 auf der Grundlage von Planungen aus der Zeit der Weimarer Republik. Im Mai 1938 war im Deggendorfer Donauboten zu lesen: „Nun wird es ernst mit dem Bau der Reichsautobahn in unserer Gegend.“ Die Meldung bezieht sich auf die RAB-Strecke 87 (Passau-Regensburg). Im Gegensatz zu diesem Abschnitt der heutigen A3 sollte die Reichsautobahn in der Gegend von Deggendorf nördlich der Donau verlaufen. Das Los 135, in dem der Beginn der Arbeiten geplant war, umfasste etwa 5,7 Kilometer. Ebenfalls 1938 erfolgten die Grunderwerbsverhandlungen. Im Herbst nahm man die Arbeiten auf. Von der Firma Streicher, die den Auftrag für das Anlegen der Trasse (vor allem „Erd-, Wegebefestigungs- und Planierungsarbeiten“, vgl. Ausschreibung) erhalten hatte, und anderen Bauunternehmen wurden außerdem elf Wasserdurchlässe und sieben Unterführungen fertiggestellt.

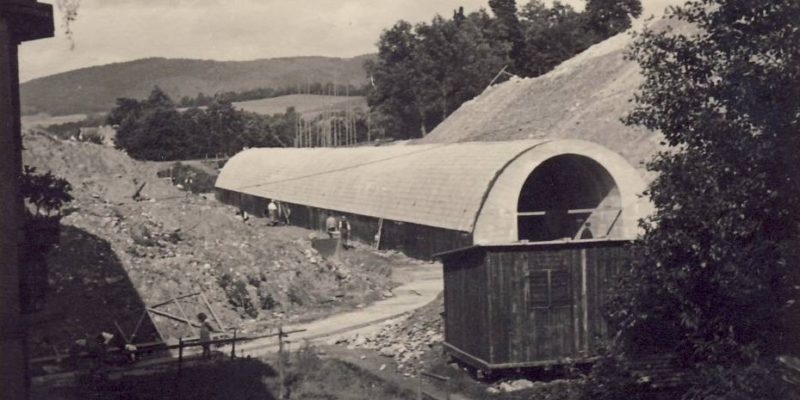

Die Unterführung bei Klessing (Exkursion auf der Autobahntrasse im Sommer 2022; Foto: Büro Kiendl & Moosbauer)

In der lokalen und regionalen Presse wurde ausführlich über das Projekt berichtet: „Die Bagger schafften, daß es eine Lust war, ihnen zuzusehen, die kleinen, aber ungemein zugkräftigen Lokomotiven bewegten in den großen Loren das Erdreich hin und her.“ (BOM vom 26/27.11.1938) Die entsprechenden Beiträge enthalten wesentliche Aspekte der damaligen Propaganda: „Mit steigendem Interesse verfolgt der Deggendorfer den Fortschritt der Arbeiten auf der Reichsautobahn, die nun bereits ein gewaltiges Ausmaß angenommen haben und allen so recht die Größe dieses einzigartigen Straßennetzes durch Großdeutschland empfinden lassen.“ (BOM vom 07.05.1939) Besonders betont wird die Attraktivität der Landschaft, wobei dem Wald eine entscheidende Bedeutung zukommt: „Nach Deggendorf aber wird den Autobahngast für lange Zeit die Stille und Ruhe des Bayerischen Waldes umgeben.“ (DD vom 23/24.07.1938) Auch die beim Bau der Reichsautobahn angestrebte Versöhnung von Natur und Technik wird erwähnt: „Man kann ohne weiteres heute schon feststellen, dass nirgends das Landschaftsbild beeinträchtigt wird. Im Gegenteil, überall wird die Landschaft durch dieses Bauprojekt erst voll zur Geltung […] kommen.“ (BOM vom 26/27.11.1938) In einem anderen Artikel wird die Verwendung neuartiger in Kombination mit regionalen, traditionellen Baustoffen bei der Errichtung der Ruselstraßenunterführung hervorgehoben: „Großartig ist der Anblick der Eisenbetonbalkendecke mit ihren acht armierten Balken. Das Gewände der Unterführung ist ganz mit Granitverkleidung versehen und der schöne Haustein wirkt charakteristisch für unsere bergige Gegend.“ (BOM vom 28.10.1939)

Hinter dieser Kulisse jedoch gab es zahlreiche Probleme. Hier sei angemerkt, dass der Autobahnbau – anders als in der NS-Propaganda dargestellt – am Rückgang der Arbeitslosenquote vor allem im entscheidenden Jahr 1934 nur einen geringen Anteil hatte. Da es im Bayerischen Wald jedoch auch in den späten 1930er Jahren noch relativ viele Erwerbslose gab, wurden solche auf den Baustellen des Loses 135 eingesetzt, obwohl sie den körperlichen Anforderungen teilweise nicht gewachsen waren. Auch kam es zu Engpässen bei der Versorgung mit Treibstoff und Baumaterial. Dass es darüber hinaus beim Grunderwerb Konflikte gab, belegen „Unterlagen zu Enteignungsverfahren gegen fünf Grundbesitzer“ (Staatsarchiv Landshut). Diese enthalten auch einen Bericht über die Folgen der in einem Waldstück am Fuß des Schützinger Berges durchgeführten Baumaßnahmen. Diese entsprachen nicht den oben erwähnten ökologischen Zielsetzungen, da bei Sprengarbeiten „eine augenfällige Beschädigung der oberhalb und unterhalb [an die Trasse] angrenzenden Waldteile durch die mit der Herstellung des Straßenkörpers verbundenen Arbeiten entstanden ist. Baumwurzeln sind abgegraben, Bäume durch die Steinsprengung so stark beschädigt, daß sie eingehen werden, der ganze angrenzende Waldboden mit größeren und kleineren Steinen bedeckt usw.“

Mit dem Beginn des Krieges wurden die Arbeiten weitgehend eingestellt. Baufirmen waren gezwungen, Personal und Maschinen für kriegswichtige Baumaßnahmen zur Verfügung zu stellen, wovon im April 1940 auch die Firma Streicher betroffen war: „Im Einvernehmen mit dem Generalinspektor für die Regelung der Bauwirtschaft werden bei Ihnen auf Grund des Reichsleistungsgesetztes nachstehend bezeichnete Gegenstände beschlagnahmt und für unmittelbare Wehrmachtszwecke […] in Anspruch genommen.“ Es handelte sich um 21 Dieselloks, 132 Wagen, 5000 Meter Schienen sowie 30 Weichen, die zuletzt auf der RAB-Baustelle bei Deggendorf eingesetzt waren (Staatsarchiv München).

Die Pläne zum Bau der Autobahn bei Deggendorf wurden nach 1945 zunächst aufrechterhalten. Komplikationen und Konflikte ergaben sich dadurch, dass die Eigentumsverhältnisse im Bereich der Trasse insgesamt unterschiedlich beziehungsweise teilweise ungeklärt waren. Nachdem in den 1960er Jahren unter anderem wegen der sechsprozentigen Steigung zwischen Deggendorf und Haslach entschieden worden war, die A3 südlich der Donau anzulegen, schlossen sich einige Grundstücksbesitzer beziehungsweise ehemalige Eigentümer von Flächen zur „Interessensgemeinschaft der Autobahngeschädigten“ zusammen. Alle Beteiligten konnten sich jedoch einigen. Das ermöglichte die Nutzung der alten Autobahntrasse für den Straßenbau (in den späten 1970er Jahren durch den Landkreis von der Ruselstraßenunterführung bis Haslach; in den frühen 1980er Jahren durch die Stadt Deggendorf von der Ruselstraßenunterführung bis zur Ulrichsberger Straße; heute Staatsstraße 2133), wobei man acht Wasserdurchlässe und sechs Unterführungen der RAB verwendete. Die Autobahn A3 wurde schließlich zwischen Deggendorf und Iggensbach 1975 sowie zwischen Straubing und Deggendorf 1984 für den Verkehr freigegeben.

Die Lage der fertiggestellten Unterführungen (mit einem roten Punkt markiert von links): Ulrichsberger Straße, Hammermühlbach und Fußweg, Ruselstraße, Mühlbogentunnel (Mühlbach und Fußweg), Scheuering-Schleiberg, Haslach, Klessing (georportal.bayern.de/bayernatlas; Bearbeitung: Alois Wanninger, Birgit Stern)

Quellen zum Thema sind Zeitungsartikel (BOM: Bayerische Ostmark; DD: Deggendorfer Donaubote) und Archivalien im Staatsarchiv München, im Staatsarchiv Landshut sowie im Stadtarchiv Deggendorf. Alois Wanninger (Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte e.V.) hat die Geschichte des Loses 135 der Strecke 87 bisher mit Florian Jung erforscht. Ein entsprechender Beitrag von diesem ist im Jahre 2020 in dem Sammelband „Schaufling. Ein Buch zur Heimatgeschichte“ erschienen. 2021 wurden der Mühlbogentunnel (Unterführung der Staatsstraße 2133) sowie eine Unterführung, drei Wasserdurchlässe und eine Probemauer (jeweils im Wald unterhalb des Schützinger Berges) in die Denkmalliste eingetragen.

Florian Jung

Die Breze, eine ehemalige Fastenspeise

Heutzutage ist die Breze, das salzige Laugengebäck, täglicher Begleiter unseres Alltags. In Bayern zählt sie sicherlich zu den Grundnahrungsmitteln. Schon die Kleinen knabbern gerne an ihnen und die Großen mögen sie besonders gerne zu den Weißwürsten. Ursprünglich war die Breze aber kein Alltagsgebäck, sondern eine Fastenspeise, die während der Monate Februar und März in Lauge gesotten und dann gebacken wurde. Daher der Name Laugenbrezen. Zur Entstehung der Brezen gibt es viele Legenden. Eine davon besagt, dass sie ein Münchener Bäcker namens Anton Nepumuk Pfannenbrenner im Februar 1839 erfunden hätte, weil er Zuckerwasser mit Natronlauge, die zur Reinigung der Backbleche benötigt wurde, verwechselt hätte. Die Brezen mit ihrer typischen Form sind jedoch schon viel, viel länger, seit ungefähr 1300 bekannt. Ihre Form soll zwei zum Gebet verschlungene Hände darstellen. Laut der Bäckerordnung der Stadt Landshut von 1625 war es für angehende Bäckermeister eine Grundvoraussetzung, Fastenbrezen formen und backen zu können. Die Öfen der Bäcker durften dabei vor 4 Uhr nachmittags am Sonntag, Mittwoch und Freitag nicht eingeheizt werden. Spätestens am darauffolgenden Tag um 11 Uhr mussten sie dann wieder gelöscht werden. An Sonn- und Feiertagen galt Backverbot. Am Mittwoch vor Ostern war es schließlich vorbei mit der Brezenbäckerei, denn dann wurden die „Osterzeltl“ und in der Karfreitagsnacht die „Eierzeltl“ gebacken. Zwischen 1771 und 1781, zum Zeitpunkt der Erhebung der Dachsberg-Statistik, hatte die Stadt Landshut bei einer Einwohnerzahl von 7.869 Personen 21 Bäcker, Deggendorf bei 2.261 Personen 17 Bäcker und Zwiesel bei 571 Personen drei Bäcker. Die Arbeit der Bäcker war hart und die hygienischen Verhältnisse der frühneuzeitlichen Gesellschaft entsprechend nicht gut. Dazu fehlte den Bäckern oftmals die dringend benötigte Nachtruhe. Deshalb schrieb das Landshuter Wochenblatt vom 28.07.1811 über die Gesundheitsgefahren der damaligen Bäcker: „Der Bäcker, dessen Nachtruhe so oft gestört wird, soll wenigst die zum Schlaf bestimmten Tagesstunden ausgekleidet im Bette zubringen. Es ist schädliche Gewohnheit, halb angekleidet sich auf das Bett hinzuwerfen wozu auch noch die böse Gewohnheit kommt, die meisten Arbeiten mit entblößten Füßen zu verrichten.“. Zur notwendigen Hygiene empfahl das Wochenblatt: „Die Bäckerjungen sollen im Sommer wenigst alle Wochen in einem Flusse baden, den Körper mit Flanell im Bade reiben, und im Winter wenigst alle Monat ein paarmal den Körper mit warmen Seifenwasser reinigen.“ Solche Zeiten sind aber schon lange Geschichte. Heutzutage arbeiten die Bäckereien nach strengsten Hygienestandards.

Mario Tamme

Foto: https://pixabay.com/de/photos/breze-laugengeb%c3%a4ck-salz-lecker-1670107/