Aus dem KZ zur Zeitungslizenz

Über 90 Bewerber versuchten nach dem Kriegsende 1945 von der amerikanischen Militärregierung die Lizenz für eine Zeitung in Regensburg zu erhalten. Der Erhalt einer Zeitungslizenz versprach in einer Zeit ohne Fernsehen und Radio Macht und einen enormen finanziellen Gewinn. Durchsetzen konnte sich der Sozialdemokrat Karl Friedrich Esser, der damit einer der ersten Verleger in Bayern wurde. Zunächst sollte die entstehende Zeitung die kompletten Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern abdecken, weshalb auch der Kunstbegriff „Mittelbayerische Zeitung“ gewählt wurde.

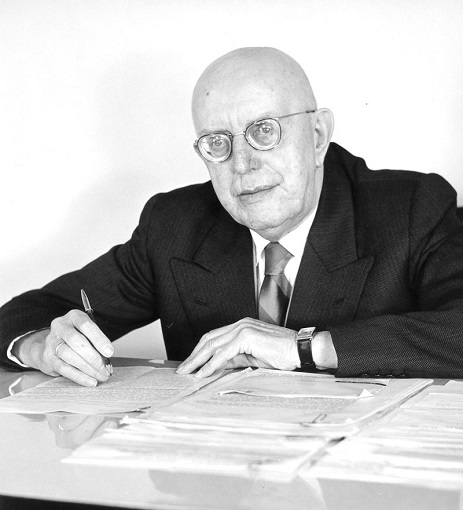

Der Weg zur eigenen Zeitung war für Esser während der NS-Zeit mit viel Leid verbunden gewesen. Geboren wurde Esser am 25.2.1880 in Landau in der Pfalz. Nach einem Studium in München arbeitete er als bayerischer Finanzbeamter. 1922 übernahm er den Ortsvorsitz der SPD in Regensburg, 1925 erlangte er einen Sitz im Stadtrat. Obwohl er kein ausgebildeter Journalist war, sammelte Esser parallel journalistische Erfahrungen. Er schrieb über 500 Artikel für die sozialdemokratischen Zeitungen „Volkswacht für Oberpfalz und Niederbayern“ und die „Neue Donaupost“.

Nach der Machteinsetzung der Nationalsozialisten verlor Esser als SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und führendes Gewerkschaftsmitglied direkt seine Stelle. Er kam bereits im März 1933 für kurze Zeit ins Konzentrationslager (KZ) Dachau, aus dem er wenige Tage darauf entlassen wurde. Anfang Juli 1933 wurde er erneut verhaftet und als letzter der Regensburger Sozialdemokraten erst am 21.3.1934 freigelassen. Im KZ musste er unter anderem im August und September 1933 mit 50 anderen Häftlingen beim Straßenbau mitarbeiten. Mit bloßen Händen mussten sie eine Straßenwalze ziehen.[1]

Esser war danach gezwungen Regensburg zu verlassen und zog nach München, wo er bis 1944 als Steuerfachmann arbeitete. Obwohl er bereits 1933 aus der SPD ausgetreten war, wurde er häufig schikaniert, wie zum Beispiel durch Hausdurchsuchungen und Gestapovorladungen. Sein Engagement gegen die NSDAP und die Völkischen hatte bereits 1920 begonnen und war von den Nazis nicht vergessen worden. So hatte er unter anderem Waffen für den Reichsbanner Schutz der demokratischen Republik organisiert. Zudem war er bei der Wehrsportausbildung beteiligt. Hinzukommend hatte er noch im Februar 1933 als einer der Organisatoren an einer Demonstration gegen die Nationalsozialisten teilgenommen.

Esser versuchte sich nun ins NS-System zu integrieren, um so sich und seine Familie vor den Nachstellungen der Gestapo zu schützen.[2] Die OMGUS-Akten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv belegen, dass er zwischen 1936 und 1939 der Deutschen Arbeitsfront (DAF) angehörte und darüber hinaus der NS-Volkswohlfahrt (NSV) und dem NS-Rechtswahrerbund (NSRB), der Berufsorganisation der Juristen in NS-Deutschland. Letzteres mag mit seiner Tätigkeit als „Buchsachverständiger und Helfer in Steuersachen“ zusammenhängen. Zwischen 1937 und 1939 war Esser zudem Blockwart und Zugführer des Reichsluftschutzbundes. Damit war er zwar formal, aber nicht schwer belastet. Die über neunmonatige KZ-Haft und wohl auch die Sorge um seine Familie dürften dazu beigetragen haben, dass Esser sich dem Regime anpasste und Kompromisse einging. Zunächst hatte er damit Erfolg. Das NS-Regime erstellte wegen seines Antrags auf Aufnahme in den NSRB ein politisches Gutachten über ihn: „Er liest jetzt den V[ölkischen]B[eobachter], das ‚Schwarze Korps‘, gibt bei Sammlungen und benimmt sich nicht auffallend.“ Negativ wurde ihm ausgelegt, dass er NSDAP-Versammlungen nicht besuchen würde. Trotz des Gutachtens hatte das Regime ihn weiter im Visier. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20.7.1944 musste er für vier Wochen erneut ins KZ Dachau, wo er schwer misshandelt wurde.

Sofort nach Kriegsende lief Esser mit seinem Sohn Karl Heinz (1930–1995) aus seinem damaligen Wohnort Hög bei Pfaffenhofen die rund 65 Kilometer lange Strecke nach Regensburg, wo er zunächst bei Verwandten unterkam. Dort schloss er sich dem SPD-Ortsverband an. Im Herbst 1945 wendete sich für ihn alles zum Guten: Am 23.10.1945 wurde ihm im Alten Rathaus in Regensburg die Presselizenz für die „Mittelbayerische Zeitung“ übergeben. Die Verlagsgeschäfte führte er bis 1961, ehe er sie an seinen Sohn Karl Heinz Esser übergab.

Michael Hellstern

[1] Seine folgenden Mitgliedschaften in NS-Organisationen wurden bislang nur in der unveröffentlichten Magisterarbeit von Michael Bledl erwähnt, der diese allerdings nicht konkret nachweisen kann, da er sich nur auf Essers Lizenzträger-Fragebogen stützt, den Bledl vom Verlag der MZ erhielt. Bledl, Entstehung. S. 29. Hilmer gibt lediglich an, dass Esser „über eine Widerstandsgruppe Kontakt zur SPD“ hielt, aber nur Auslandsnachrichten weitergab, vor allem an Bekannte. Hilmer, Verwaltung. S. 122 f.

[2] Bei seiner Ankunft in Dachau gab es Scheinhinrichtungen von Häftlingen. Der berüchtigte KZ-Aufseher Hans Steinbrenner misshandelte Häftlinge bei deren Ankunft und ermordete einige von ihnen. Esser sagte später vor Gericht im August 1948 gegen Steinbrenner aus. Vgl. den Bericht über die Inhaftierung von 27 Regensburgern in Dachau in: „Zur freundlichen Erinnerung“, MZ vom 24.9.1946; Auszug aus der Häftlingsdatenbank der KZ-Gedenkstätte Dachau zu Karl Friedrich Esser vom 29.10.2020; „Regensburger in Dachau“, MZ vom 8.3.1946 und die Namensliste des Arbeitskommandos Ampermoching unter KZ-Gedenkstätte Dachau DaA ITS 139/032; Halter, Regensburg. S. 100; „Vergessenes Mahnmal“, Münchner Merkur vom 3.12.2014.

Zur Gast in der Artothek: Simone Hamann SUPERPOSITION

Am Sonntag, den 22. Juni 2025 um 15.00 Uhr wird die Künstlerin, deren Arbeiten auch in der Artothek Niederbayern vertreten sind, im Gespräch mit Anette Röhr, Artothek Niederbayern, und dem Galeristen Robère Scholz, Galerie r8m Köln, Einblicke in die Entstehung ihrer Werke, die künstlerischen Prozesse und deren Hintergründe geben sowie ihren neuen Katalog in der Artothek Niederbayern vorstellen. Parallel werden aktuelle Arbeiten von Simone Hamann in der Artothek gezeigt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Simone Hamann wurde 1974 in München geboren und wuchs im Landkreis Straubing Bogen auf. Sie studierte Malerei, Philosophie und Kunst an der Accademia di Belle Arti in Rom, der LMU München und der Universität Passau. Derzeit lebt und arbeitet sie im Bayerischen Wald. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch eine kraftvolle Farbigkeit und den spielerischen Umgang mit dem Material aus. Die entstehenden Formen materialisieren Ideen aus der Gedankenwelt der Künstlerin. Sie versieht ihre Arbeiten mit Titeln, die den Betrachter in das Wechselspiel zwischen Wahrnehmung und Assoziation einbinden und dabei stets größtmögliche Gedankenfreiheit und Deutungsoffenheit zulassen. Serien werden so angelegt, dass sie ein Gefühl von Unendlichkeit vermitteln. Die Malerin spielt mit der Idee des offenen Kunstwerkes. Ihre Bilder werden zu Zeichen dieser angedeuteten Unendlichkeit, zu Momentaufnahmen eines fortlaufenden Prozesses.

Die Artothek befindet sich auf dem Gelände des Bezirksklinikum Mainkofen: Mainkofen – Haus D2, 94469 Deggendorf

Weitere Informationen: www.artothek-niederbayern.de

KULTURmobil 2025

Die diesjährige Tournee startet mit der Premiere am 7. Juni in Bodenmais. Bis zum 30. August gibt das Open-Air-Theater des Bezirks Niederbayern insgesamt 30 Gastspiele. Seit 28 Jahren begeistert das KULTURmobil Jung und Alt mit humorvollen, unterhaltsamen und anspruchsvollen Stücken – und das bei freiem Eintritt!

Nachmittags um 17 Uhr steht „Don Quijote“ nach Miguel de Cervantes auf dem Programm. Don Quijote ist wohl der berühmteste Ritter aller Zeiten, der eigentlich gar kein echter Ritter ist. Don Alonso Quesada liest mit Begeisterung Ritterromane. Beflügelt hiervon macht er sich als Don Quijote auf, seinen Helden nachzueifern. Doch Phantasie und Wirklichkeit geraten ihm gehörig durcheinander. Während er in Windmühlenflügeln einen vielarmigen Riesen sieht, den es zu bekämpfen gilt, träumt sein Knappe Sancho Pansa von einem saftigen Braten und einem Schläfchen im Schatten. In Don Quijotes kreativem Irrwitz und Sancho Pansas heiterem Realismus treffen gegensätzliche Sichtweisen auf die Welt berührend und urkomisch aufeinander. Regie führt Susanne Schemschies. Sie arbeitet seit vielen Jahren im Kulturbereich. Ihre Aufgabengebiete spannen einen Bogen von der Regie über Projektleitung bis hin zur Dramaturgie. Ihr künstlerischer Weg führte sie unter anderem nach Regensburg, Nürnberg, Berlin und Wien. So war sie beispielsweise am Theater des Westens Berlin, am Theater St. Gallen (CH) und bei den Vereinigten Bühnen Wien tätig. Seit Beginn der Spielzeit 2014/2015 ist Susanne Schemschies Leiterin des Jungen Gärtnerplatztheaters am Staatstheater am Gärtnerplatz. Sie zeichnete für zahlreiche Inszenierungen verantwortlich, dazu zählen unter anderem Benjamin Brittens „Der kleine Schornsteinfeger“, Leonard Evers‘ „Gold!“, „CSI Opera“, „Der Baum der Erinnerung“ sowie die Konzerte für junges Publikum „Das kleine ich-bin-ich“ und „Peter und der Wolf“.

Abends um 20 Uhr wird Der eingebildete Kranke von Molière gegeben.Im Mittelpunkt steht der feine Privatier Anton von Hagenstolz, ein leidenschaftlicher Hypochonder, der seine Umwelt mit seinen läppischen Wehwehchen reizt. Am meisten sind Antons zweite Ehefrau Belinde, sein Töchterchen Angelika und die entzückende Perle des Hauses, Kammerzofe Antoinette, betroffen. Jede Menge Verwicklungen stehen ins Haus. Denn Herr von Hagenstolz möchte sein Kind mit dem Medicus Dr. Theodor von Dünkelstein verheiraten, doch Angelika liebt heimlich den charmanten Clemens Hutmacher, der so ganz den väterlichen Interessen entgegensteht. Damit nicht genug: Auch die hingebungsvolle Ehefrau Belinde zeigt amouröse Absichten, die nicht mit den ehelichen übereinstimmen. Regie führt Achim Bieler. Er absolvierte 2001 sein Studium für Regie im Bereich Theater und Film an der Athanor Akademie für Darstellende Kunst. Neben seiner anschließenden Lehrtätigkeit arbeitete er für die Burgfestspiele Jagsthausen, UNSESCO-International Acting Workshops und das Shakespeare Festival Bukarest. Er verwirklichte Produktionen für das Europäische Klassikfestival Ruhr und Zeit-für-Neue-Musik, drehte eine Reihe von Kurzfilmen und Musik- sowie Animationsvideos. Regelmäßig kehrte er für Inszenierungen an sein Heimattheater Studiobühne Bayreuth zurück. 2014 wurde er Hausregisseur am DAS DA Theater in Aachen und übernahm eine leitende Funktion an dem angegliederten Theaterpädagogischen Zentrum, bevor er in 2020 als Stellvertretender Akademieleiter und Dozent für Regie an die Athanor Akademie zurückkehrte.

Fotos: Sabine Bäter

Der Holocaust vor der Haustüre: Das KZ-Außenlager Landshut

Als der Holocaustüberlebende William Wermuth im deutschen Konsulat in Boston/USA am 9. Mai 1969 im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen den SS-Unterscharführer Henschel wegen Tötungen von Häftlingen im KZ-Außenlager Landshut aussagte, erklärte er eidesstattlich:

„Im Januar 1945 war ich im Außenlager Landshut des Lagers Dachau. Henschel rief sich Häftling Walter Bär wegen eines geringfügigen Vergehens innerhalb des Lagers. Er ließ sich ein fingerdickes, etwa 50 cm langes Kabel bringen und schlug damit im Waschraum auf Bär sehr heftig ein. Bär war hinterher nicht mehr in der Lage, auf seinen Beinen zu stehen. Er kroch aus dem Waschraum heraus. Das Ganze kann 20 bis 25 Minuten gedauert haben. Bär war Häftling. Es war etwa 18:00 Uhr nach dem Appell. Wir blieben auf dem Appellplatz und warteten, bis Bär wieder herauskam. Wir schleppten ihn dann zur Baracke zurück. Er war in sehr schlechtem gesundheitlichem Zustand und blutete. Er war kaum mehr fähig zu sprechen. Als wir zwei bis drei Wochen später nach Dachau verlegt wurden – das war im Februar – war Bär in völlig verhungertem und verletztem Zustand. Dennoch trat er die letzten Wochen in Landshut beim Appell mit an, um nicht als krank aufzufallen. In Dachau lag er nur auf seiner Pritsche. Er hat vielleicht noch vier Wochen nach dem Vorfall gelebt. Er starb in meinen Armen. Er war zu diesem Zeitpunkt bei halbem Bewusstsein. Ich bin überzeugt, daß er an inneren Blutungen gestorben ist.“

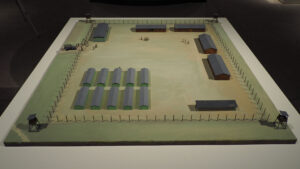

Walter Bär, ein zwanzigjähriger Kölner Jude zählt nicht zu den 83 Toten des KZ-Außenlagers Landshut, da er nach seiner Überstellung in das Stammlager Dachau am 22. Februar 1945 dort verstarb. Bis zu seinem Tod erlebte Bär in den Außenlagern Kaufering III und Landshut ein furchtbares Martyrium. Im KZ-Außenlager Landshut wurden von Mitte Dezember 1944 bis zum 5./6. Februar 1945 500 jüdische Häftlinge aus allen von den Nazis besetzten Ländern Europas festgehalten. Die große Mehrzahl der Häftlinge wurden aus ihren Heimatländern in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort dann zum Arbeitseinsatz selektiert. Von Auschwitz kamen sie dann zur Zwangsarbeit in das Dachauer Außenlager Kaufering III. Mitte Dezember 1944 überstellte die SS von dort dann 500 Häftlinge nach Landshut in ein neu errichtetes KZ-Außenlager. In Landshut mussten die Häftlinge für die Organisation Todt ein Nachschublager für die Wehrmacht ausbauen. Das KZ-Außenlager Landshut brachte der Bevölkerung den Holocaust vor die Haustüre. Gemäß dem Konzept der „Vernichtung durch Arbeit“ wurde die Arbeitskraft der jüdischen Häftlinge ausgebeutet und dabei der Tod der Häftlinge bewusst in Kauf genommen.

In der kurzen Zeit seines Bestehens kamen 83 der 500 Häftlinge in Landshut ums Leben. Sie starben an Hunger, Kälte, Infektionskrankheiten oder wurden von den ca. 15 bis 20 SS-Männern, die als Wachmannschaft fungierten, erschlagen. Laut übereinstimmenden Augenzeugenberichten muss ein SS-Unterschar- und Rapportführer mit dem Familiennamen „Henschel“ ein besonders grausamer Sadist gewesen sein. Henschel machte den Häftlingen das Leben schwer: Er misshandelte sie. Einige erschlug er mit dem Gewehrkolben oder einem dicken Kabel. Zwar ermittelte gegen Henschel in den Jahren 1969 bis 1975 die Staatsanwaltschaft, das Ermittlungsverfahren wurde jedoch eingestellt, da „Henschel“ nie ausfindig gemacht werden konnte. Wie er mit Vornamen hieß, woher er kam und was aus ihm wurde, ist bis heute unbekannt. Bekannt sind mittlerweile jedoch die 83 Namen der jüdischen Opfer. An der Stelle, an der seinerzeit die Leichen an der Mauer des damaligen Achdorfer Friedhofs verscharrt wurden, erinnern seit September 2016 vom Künstler Mario Schosser gestaltete Erinnerungstafeln an die Opfer.

Die vom Künstler Mario Schoßer gestalteten Gedenktafeln mit dem Namen der KZ-Opfer an der Mauer der Achdorfer Friedhofes. An dieser Stelle wurden seinerzeit die Opfer verscharrt. Im Jahr 1959 wurden die Toten exhumiert und auf den Friedhof der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg umgebettet.

Die Installation der Tafeln wurden von einem P-Seminar unter der Leitung von Heidi Fischer vom Hans-Leinberger-Gymnasium initiiert. Durch den Vergleich von Luftbildern und dem wenigen vom Lager erhaltenem Fotomaterial konnte der Kunsthistoriker Alexander Langkals ein genaues Modell im Maßstab von 1:100 erstellen. Das Modell wurde bei einem Vortrag über das KZ-Außenlager Landshut am 9. Februar 2025 im KOENIGMuseum erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mario Tamme

Literatur:

BA Ludwigsburg B 162/17661, Bl. 54.

Das KZ-Außenlager Landshut – zur Geschichte des Lagers: Es herrschten Gewalt, Hunger und Tod, in:Landshut 1939-1945. Ein Zeitspiegel in Bild und Wort, Landshut 2020, S. 256-285.

Alexander Langkals: Entwurf eines Erinnerungsmals für das ehemalige KZ-Außenlager in Landshut, Landshut 2021.

Zuserl – vom Reiz der Rhythmik

Auf der Suche nach regionalen musikalischen Besonderheiten begegnet uns immer wieder auch der Zwiefache, ein takt- bzw. tempowechselnder Tanz, der es 2016 sogar ins Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission geschafft hat. Die Musikgattung gilt als identitätsstiftende Kulturform, die in großer Vielfalt erscheint. Die Unregelmäßigkeit des Taktwechsels weckt das Interesse, die rhythmische Nuss, die hinter jedem einzelnen Zwiefachen steckt, zu knacken. Man möchte ergründen, in welcher Reihenfolge sich jeweils Dreiviertel- (Walzer) und Zweivierteltakt (Dreher) aneinanderreihen. Was für ein Vergnügen, wenn man die musikalischen Schwerpunkte erkennt und die reizvollen Melodien mühelos singt, musiziert oder tanzt!

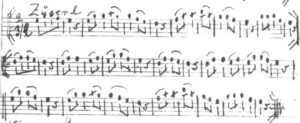

Eine der bekanntesten Zwiefachenmelodien ist das Suserl oder Zuserl. Im Wörterbuch des bayerischen Sprachforschers Johann Andreas Schmeller aus dem 19. Jahrhundert wird Zusel als „Schimpfbenennung einer Weibsperson; Concubina“ beschrieben. Darüber hinaus gibt es kindersprachlich das Wort Zuserl oder Zus für Schweinchen. Im Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern (VABN) finden sich verschiedene Notationen des Zwiefachen, die sich geringfügig unterscheiden – so, wie man sich in der Praxis die Melodie eben zurechtgespielt hatte:

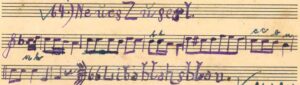

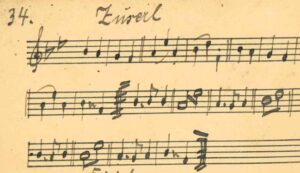

Handschrift aus Vohburg, notiert von Hans Mathes zwischen 1968 und 1978, VABN N 3.

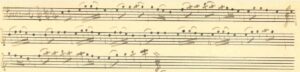

Handschrift aus dem Besitz von Josef Müller, Abensberg, notiert vor 1905 in alter Zwiefachennotation: eine Achtelnote im Drehertakt entspricht einer Viertelnote im Walzertakt, VABN N 5.

Handschrift aus Bernried b. Metten, notiert von Alois Prebeck 1948, notiert in alter Zwiefachennotation, VABN N 338/8.

Bis in die 1970er Jahre fand der Zwiefache unter dem Titel „Zuserl“ Verbreitung – so lange, bis der Volkssänger Josef Eberwein (1895-1981), Gründer der bekannten Dellnhauser Musikanten, 1972 unter dem Titel „’s Suserl“ zwei Strophen veröffentlichte, die vom Tanzen mit einem Mädchen namens Suserl handelten. Damit wurde die despektierliche Bedeutung des Begriffs Zuserl elegant umgangen. Mit dem neuen Text erlangte der Zwiefache große Bekanntheit und findet sich bis heute im Repertoire vieler Volksmusikgruppen. Eberweins Text findet sich hier: https://www.stammtischmusik.at/noten/suserl.htm

Weitere Verbreitung erlangte die Melodie 1995 als „Mäkki-Lied“ in einer Neuvertextung von Otto Göttler: Mit den Anfangszeilen „Hunger kriag i glei, wann i an Mac Donald’s siech, wird’s mir im Magn drin warm, ziagt’s ma‘n glei zsamm“ widmete sich Göttlers musikkabarettistische Gruppe Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn satirisch-frech dem Thema Fastfood. Das Stück wurde einer der größten Erfolge der bayernweit bekannten Gruppe. Hier kann man es anhören: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8hYKORj5s2o&t=0s

Handschrift aus dem Besitz von Alois Stadler, Nöham, notiert 1920 in alter Zwiefachennotation, VABN N 323/162.

Im diesem Beispiel aus Nöham begegnet uns eine weitere Variante des Zwiefachen – diesmal nicht mit anderem Text, sondern mit einer völlig anderen Melodie. Deren erster Teil ist eigentlich als „Zimmermichl“, „Zipfe Miche“ oder „Sommerer Michl“ bekannt. Vergleicht man alte Notenhandschriften, zeigt sich immer wieder einmal: Ein und dieselbe Zwiefachenmelodie kann unter verschiedenen Namen überliefert sein, ebenso wie uns unter einem Namen ganz unterschiedliche Melodien begegnen. Dies ist bei den vielfältigen Verbreitungswegen und überwiegend mündlicher Überlieferung von Volksmusik durchaus möglich. Es gibt hier keine „richtige“ oder „falsche“ Version. Die Varianten und Unterschiede können vielmehr als Beweis dessen gedeutet werden, dass die Melodien rege in Gebrauch waren, vielfach weitergegeben wurden und unterschiedlich zurechtgespielt wurden. Die Zwiefachen mischen also nicht nur Taktarten bunt durcheinander, sondern hin und wieder auch ihre Namen und Melodien …

Veronika Keglmaier

„Ei, ei, ei … Verpoorten“ Eierlikör aus Straubing

Niederländische Seefahrer hatten im südamerikanischen Amazonasgebiet einen wohlschmeckenden Likör der indianischen Ureinwohner, hergestellt aus Avocadofrüchten, kennengelernt. Versuche, den Avocado-Strauch im 17. Jahrhundert auch in Europa heimisch zu machen, scheiterten, aber findige Flamen kamen auf einen idealen Ersatz: Sie mischten Eidotter mit Branntwein, Zucker und anderen Gewürzen zu einer genialen Komposition, der Eierlikör „Advocaat“ war erfunden.

Die Anfänge der Weltfirma Verpoorten liegen im deutschen Städtchen Heinsberg bei Aachen, wo der flämische Kaufmann und Schnapsbrenner Eugen Verpoorten 1876 eine „Liqueur-Fabrik“ gründete. Sein Enkel Wilhelm heiratete 1920 die Berlinerin Elly Matishock und errichtete in Kreuzberg die „Verpoorten & Waschkin Fabrik für Tafelliköre und Holländische Spezialitäten nach Originalrezepten“. Von Berlin aus versorgte Willi Verpoorten nun ganz Deutschland per Pferdewagen und Eisenbahn mit Schnäpsen, Kräuterlikören und natürlich mit Advocaat.

Straubinger Belegschaft der Fa. Verpoorten, um 1938 (rechts vorne stehend: Elly Verpoorten) (Stadtarchiv Straubing)

In den 1930er Jahren wurde es immer schwieriger im Gebiet um die Hauptstadt Berlin Eier zu bekommen, da sie der „gesunden Volksernährung“ vorbehalten waren. Niederbayern hingegen wurde vom Reichswirtschaftsministerium zum Überschussgebiet für frische Eier deklariert. So kam am 1. März 1936 Elly Verpoorten in Straubing an, um hier eine neue Produktionsstätte für Eierlikör aufzubauen. Die neue Eierlikörfabrik wurde in der Heerstraße, im ehemaligen Maschinenhaus der Brauerei Setz, eingerichtet. Als die Berliner Fabrik zerbombt wurde, zog auch Willy Verpoorten im Dezember 1944 nach Straubing. Trotz der Kriegswirren lief die Eierlikörproduktion in Straubing weiter; man fabrizierte das beliebte Stärkungsmittel zum Beispiel für das Deutsche Rote Kreuz. Am 28. April 1945 marschierten die Amerikaner in Straubing ein. In den folgenden drei Tagen war Straubing für die Plünderung freigegeben. Auch die Verpoortens wurden nicht verschont, amerikanische Soldaten, befreite Fremdarbeiter und auch die Bewohner der Nachbarschaft halfen eifrig mit, die Bestände eimerweise wegzuschaffen. Zeitzeugen berichten vom „knöchltiefen“ Eierlikörsee im Setzkeller. Als Sohn Viktor Verpoorten, entlassen aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft, 1945 ebenfalls nach Straubing kam, renovierte und erweiterte man den Betrieb. Bis zur Währungsreform produzierte man Essig- und Senfgurken und handelte mit heißen und kalten Getränken. Im Sommer 1948 konzentrierte man sich als „Fa. Destillerie Verpoorten OHG. Straubing, Heerstraße 2“ dann wieder auf die Eierlikörherstellung. Schwierig war es nun aber, ausreichend Eier zu bekommen: Niederbayern war kein „Überschussgebiet für Eier“ mehr, der große Flüchtlingsstrom musste versorgt werden, zudem verschoben die Einheimischen ihre Ware lieber nach München, wo die „naturfrischen Hühnereier aus dem Gäuboden“ ein lukratives Geschäft waren. So wurden nun mit dem „Verpoorten-Lastwagen“ unermüdlich Eier aus Holland, Belgien und Norddeutschland geholt.

25 bis 30 Leute, vor allem Frauen, arbeiteten für die Verpoortens. Waren vor dem Krieg unter Aufsicht der „Chefin“ die Eier per Hand aufgeschlagen worden, gab es nun eine halbautomatische „Eierköpfmaschine“. Während sich das Eigelb mit Branntwein und geheimen Zutaten zum berühmten Advocaat wandelte, wurde das Eiweiß in Kübeln aufgefangen und nach Nürnberg in die Lebkuchenfabriken oder an einheimische Bäckereien verkauft. Die Eierschalen holten sich Straubinger Bauern und Bürger, von denen vor allem in der Kriegs- und Nachkriegszeit viele eigenes Federvieh hielten, als Hühnerfutter.

1953 verlegten die Verpoortens ihre Firma nach Bonn. Die Verpoortens wollten zwar lieber in Straubing bleiben, das ihnen zur neuen Heimat geworden war. Versuche, in Straubing ein geeignetes Grundstück für ein neues großes Werk zu finden, waren aber gescheitert. Die junge Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland hingegen warb um Industrieansiedler, war zudem für die Verpoortens auch ein strategisch günstiger Standort: Fracht- und Vertriebswege wurden kürzer; der Hauptlieferant für Glasflaschen saß im Ruhrgebiet.

Elly Verpoorten, die tatkräftige und angesehene „Gründerin“ der Straubinger Eierlikörfabrik, starb 1968. Ihr Sohn Viktor Verpoorten erinnerte sich an die Straubinger Epoche als eine „sehr glückliche Zeit“: „Weil wir so viele, viele Jahre dort als Unternehmer tätig waren, hörte ich einmal von einem unserer Freunde den schönen Satz zu meiner Mutter sagen: ‘Elly, du bist a Preussin mit mildernden Umständen, weil’st scho so lang in Straubing bist und weil’st katholisch bist.’“

Eierlikörproduktion in Straubing mit Maria Sturm (Vorarbeiterin) und Emmy Kuglmeier, um 1950 (Stadtarchiv Straubing)

Eierlikör wurde wie Nierentische und Tütenlampen zum Symbol der Wirtschaftswunderzeit. Und die Firma Verpoorten entwickelte sich mit dem von Viktor erfundenen Werbeslogan „Ei. Ei, ei – Verpoorten“ zum weltgrößten Hersteller von Eierlikör. Sie ist nach wie vor – mittlerweile in der fünften Generation – ein Familienunternehmen. Der Eierlikör wird hierbei übrigens nach dem seit 1876 unveränderten Geheimrezept produziert.

Dr. Dorit-Maria Krenn

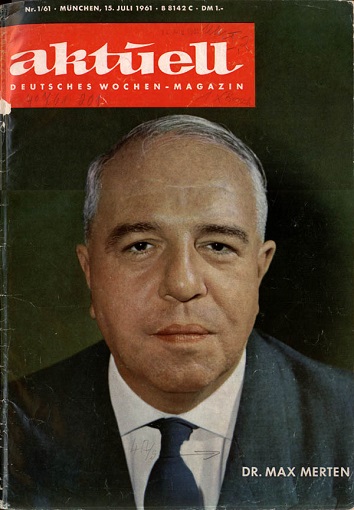

Das niederbayerische Pendant zum „Spiegel“

Der Verleger der Passauer Neuen Presse, Hans Kapfinger (1902-1985), hatte 1961 die Wochenzeitschrift „aktuell“ gegründet, um Konrad Adenauer zum Gewinn der Bundestagswahl im gleichen Jahr zu verhelfen. Das Magazin sollte als politisch rechts stehendes Pendant zum „Spiegel“ agieren. Eines der explizit ausgesprochenen Ziele war es, den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Willy Brandt politisch zu diskreditieren. Dessen Biografie bot dafür vielfältige Angriffspunkte: Brandt war als uneheliches Kind zur Welt gekommen, während der NS-Zeit nach Norwegen und Schweden geflohen und hatte erst 1948 die deutsche Staatsbürgerschaft zurückerhalten. Fortan waren vor allem Brandts angebliche Tätigkeiten als „Vaterlandsverräter“ während des Krieges und seine Frauengeschichten samt unehelichen Kindern Themen in „aktuell“. Zudem wurde Brandt als Kommunist dargestellt, der im Gegensatz zu den „aufrechten Deutschen“, die im Krieg gedient hatten, nie eine Waffe in der Hand gehabt hätte. Die Artikel dienten als Steilvorlage für Politiker wie Franz Josef Strauß, der im Februar 1961 auf einer Kundgebung in Vilshofen erklärte: „Eines wird man doch Herrn Brandt fragen dürfen: Was haben Sie in den zwölf Jahren draußen gemacht? Wir wissen, was wir gemacht haben.“ Subtil wurde das Misstrauen der Leser geschürt, die sich vielleicht mit schlechtem Gewissen an ihre eigene Rolle im Dritten Reich erinnerten, während Brandt als Emigrant eine weiße Weste hatte. Artikel in „aktuell“ legten deshalb nahe, dass Brandt in Norwegen als Agent gearbeitet habe.

Der Passauer Verleger Kapfinger war journalistisch keineswegs neutral, sondern Teil des konservativen Wahlkampfteams um seinen Duzfreund Franz Josef Strauß und Konrad Adenauer. In der Passauer Neuen Presse bewarb Kapfinger ausführlich die Gründung von „aktuell“: „SPD-Genossen, nun wird zurückgeschlagen! Jetzt wird euch die Maske vom Gesicht gerissen.“1 Finanziert wurde das Magazin unter anderem mit Geldern der Union und sogar Konrad Adenauer selbst soll zugesichert haben, insgesamt 1,8 Millionen D-Mark beizusteuern. Kapfinger versprach ihm daraufhin in einem Brief: „,Aktuell‘, sehr verehrter Herr Bundeskanzler, wird ihr treuester Bundesgenosse sein. […] Die Zeitung ist auf Dr. Adenauer verpflichtet, nicht aus Parteigründen, sondern weil ich Ihre Politik für richtig halte.“2

Kapfinger stellte sich das Redaktionsteam für das Magazin selbst zusammen. Außer zwei PNP-Redakteuren gehörten ihm ehemalige NS-Propagandisten an. Sie unterfütterten die bundesweite Hetzkampagne gegen Willy Brandt mit immer neuen Artikeln zu dessen Privatleben oder seiner Emigration nach Norwegen. Es gab kaum eine Ausgabe, die nicht seitenlange Attacken auf Brandt, die SPD oder die Gewerkschaften3 enthielt. Konservative Politiker wie Strauß und Ludwig Erhard erhielten dagegen eine Bühne und ihre Argumente wurden in ausführlichen Artikeln vorgestellt. Streitgespräche zwischen Politikern verschiedener Lager gab die Redaktion durch die Überschrift einseitig wieder.4 Daneben wurden wohlwollende Rezensionen zu Büchern von konservativen Autoren wie Kurt Ziesel oder Hans Frederik gedruckt, ohne zu erwähnen, dass diese selbst für „aktuell“ schrieben. Der Stil war boulevardesk und orientierte sich an der „Bild“-Zeitung. Die Redaktion von „aktuell“ versuchte ebenso Leser zu gewinnen mit vermeintlich unpolitischen Themen, die aber dennoch die konservative Weltanschauung wiedergaben. Ein negativer Artikel über die sich zunehmend emanzipierende Frau kam beispielsweise zum Fazit, dass Frauen sich eher unterordnen und selbst körperliche Gewalt des Mannes akzeptieren würden. Der Autor brachte das gefettete Zitat: „Wir wollen über’s Knie gelegt werden.“5

Ähnlich wie bei der rechtsextremen „Deutschen National-Zeitung“ wurde Aufrechnung statt Aufarbeitung betrieben. NS-Verbrechen wurden zwar benannt, jedoch wurde versucht diese mit angeblich ähnlich schlimmen kommunistischen Verbrechen gleichzusetzen. Anzeigekunden lehnten das ihnen politisch zu rechts stehende Magazin größtenteils ab. Zudem hielten ständige Verleumdungsklagen von angegriffenen Personen die Redaktion auf Trab. Auch Willy Brandt strengte Prozesse gegen die Berichterstattung von „aktuell“ an. Allein in Österreich wurden fünf Ausgaben verboten. Finanziell konnte das Magazin diesem Druck nicht lange Stand halten. Bereits nach etwas über einem Jahr war der Angriff auf den „Spiegel“ beendet und „aktuell“ musste das Erscheinen einstellen. Die letzte „aktuell“ erschien am 1.9.1962. Brandt hingegen verlor zwar die Bundestagswahlen 1961 und 1965, wurde aber letztlich 1969 zum Bundeskanzler gewählt.

_________

1 „Der rote Rufmord“, PNP vom 8.7.1961.

2 Brief von Kapfinger an Konrad Adenauer vom 16.9.1961, BArch NL Höcherl N/1407/11.

3 z.B. „Millionen im Rücken – Deutscher Gewerkschaftsbund auf ideologischem Vormarsch“, aktuell vom 22.7.1961. & „Deutschland deine Gewerkschaften – sie zerstören deinen guten Ruf“, aktuell vom 1.9.1962.

4 „Geschichte mangelhaft – Rückblende auf das Streitgespräch Strauß-Brandt am Starnberger See“, aktuell vom 22.7.1961.

5 „Abgewirtschaftet?“, aktuell vom 15.7.1961.

Der vorliegende Text ist eine Zusammenfassung eines Kapitels aus Michael Hellsterns Dissertation „Meinungsmacher mit dunkler Vergangenheit: Die Heimatpresse in Bayern von 1945 bis 1962 am Beispiel der Passauer Neuen Presse und der Mittelbayerischen Zeitung“, die am 30. März 2025 im Pustet-Verlag erschienen ist.

Michael Hellstern

Das Sumpfblutauge – Blume des Jahres 2025

Früher wurden Moore in Märchen und Gedichten als schaurige und gefährliche Orte dargestellt, heute stehen sie für eines der drängendsten Themen unserer Zeit: den Arten- und Klimaschutz. 95% der Moorflächen Deutschlands gelten als zerstört, dabei sind Moore, obwohl sie nur einen verschwindend kleinen Teil der Erdoberfläche bedecken, die besten Kohlenstoffspeicher, die es gibt. Legt man ein Moor trocken, entweichen Methan, Kohlenstoffdioxid und Lachgas, das weit klimaschädlicher ist als Kohlenstoffdioxid.

Um auf die Bedeutung der Moore als Lebensraum hinzuweisen, ist dieses Jahr das Sumpf-Blutauge (Comarum palustre) zur Blume des Jahres erwählt worden: Das Sumpf-Blutauge trägt viele Namen: Blutstropfen, Teufelsauge, Fingerkraut etc. Die Pflanze wächst vornehmlich am Rand von Hochmooren, aber auch auf schlammigen Böden von Niedermooren oder an Uferen von Bächen und Tümpeln. Besonders auffällig sind die Blüten, die von Mai bis August mit ihrer braun bis blutroten Färbung viele Insekten, darunter Wildbienen, Hummeln und Fliegen anlocken. Die Stängel werden bis zu 70cm lang und sind fein behaart. Die Blätter bestehen aus etwa drei bis fünf unpaarig Blattfiedern. Die Früchte, 1,5 mm große Nüsse, die dank ihrer Hakenspitze im Gefieder von Vögeln hängenbleiben und fortgetragen werden, sind nicht essbar und erinnern entfernt an Erdbeeren, was auch daran liegt, dass das Sumpf-Blutauge zur Familie der Rosengewächse zählt, zu welcher nicht nur Rosen, sondern auch viele andere Obstsorten wie Apfel oder Erdbeere gehören.

Es ist gar nicht so lange her, da war Niederbayern von ausgedehnten Moorflächen durchzogen, die heute bis auf einige wenige Restflächen völlig verschwunden sind. Im Landkreis Landshut etwa sind die erhaltenen Moorflächen geschützt, auch um Lebensräume für die für Niedermoore typische Tier- und Pflanzenwelt, beispielsweise wiesenbrütenden Vogelarten wie den Großen Brachvogel zu sichern. Auf diesen Flächen kämpft unter anderen der Landschaftspflegeverband (LPV) mit gezielter Biotoppflege und Renaturierungen gegen den Moor- und Artenschwund. Nicht zufällig gedeiht gerade auf diesen geschützten Flächen, neben vielen anderen seltenen Pflanzen, das Sumpfblutauge, von dem sich glücklicherweise ausgiebige Bestände finden lassen. Zum Beispiel durch das sogenannte Ansalben, also das gezielte Anpflanzen vorkultivierter Wildexemplare aus einem LPV-Nachzuchtprogramm, gefördert von der Regierung von Niederbayern, ist es möglich, die Bestände zu erweitern.

Die Wahl des Sumpfblutauges zur Blume des Jahres 2025 ist ein Zeichen dafür, wie wichtig der Erhalt und die Renaturierung von Mooren für unser Ökosystem sind. Nicht nur Moore, auch Uferbereiche von Gräben, Bächen und Seen sind ein wichtiger, schützenswerter Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Helmut Wartner

Foto: Gabi und Oktavio Franz

Wie ein Dorf seine eigene Geschichte bei einer Faschingshochzeit inszeniert

Schönbrunn am Lusen ist ein kleines Dorf in Niederbayern mit gerade einmal 500 Einwohnern: Hier gibt es viele klassische Vereinsfeste und Kulturangebote von der Theatergruppe bis hin zur Blaskapelle, die alle zwei Jahre ein Starkbierfest veranstaltet, zwei Wirtshäuser und neuerdings auch eine ganz einzigartige Veranstaltung: Erstmals findet am 15. Februar hier eine historische Faschingshochzeit statt.

Hintergrund ist die eigene Glashüttengeschichte des Dorfes. 1681 heiratete David Hilz (der zuvor in München in geheimer Mission Handgranaten aus Glas herstellte) die junge Glashüttenerbin Salome Poschinger. In der Folge ging die Hütte von der einen zur anderen Glashüttendynastie über. Doch nicht sofort: Die Schwiegermutter Ottilie wollte zunächst nicht übergeben, was aber zu Querelen führte, die in einer historisch-überlieferten Rauferei mündeten. Aus all dem Stoff haben die Schönbrunner eine lustige Faschingshochzeit gebastelt, samt Glasmachertreffen, Bänkelsänger und prominenten Ehrengästen wie dem Passauer Fürstbischof und dem Bayerischen Kurfürsten, die beide zwecks Bekanntschaft mit dem Bräutigam natürlich als Ehrengäste per Kutsche eingefahren werden.

Glasgranaten

Viel Kreativität wurde in den letzten Monaten dadurch in dem Dorf freigesetzt: Es wurden Videos für Social Media gedreht, Bänkelgesänge gedichtet, eine Trauung samt Pfarrer und Ministranten geplant und vieles mehr. In Ermangelung statistischer Daten zu Faschingshochzeiten in Bayern kann man natürlich nicht mit Gewissheit sagen, wie einmalig diese Kombination aus Faschingshochzeit, Historienspiel und Laientheater ist. Doch vor Ort sucht es in weitem Umkreis seinesgleichen.

Zumal sich auch zeigt: Der bayerische Fasching ist nicht unbedingt der Karnevalsklamauk, zu dem er sich in letzter Zeit entwickelt hat. Fasching hat damit zu tun, dass das Volk sich ein paar Tage lang fern von Alltagssorgen amüsiert und die Rollen vertauscht – und sich auch daran erfreut, wenn sich die höher gestellten Persönlichkeiten ein Stück weit selbst auf die Schippe nehmen. Wenn dann die eigene Geschichte noch witzig daherkommt und damit auch im Gedächtnis bleibt, ist es umso schöner.

Unter www.hoamat-wirtshaus.de/faschingshochzeit-2025/ ist das ganze Programm zu sehen.

Manuela Lang

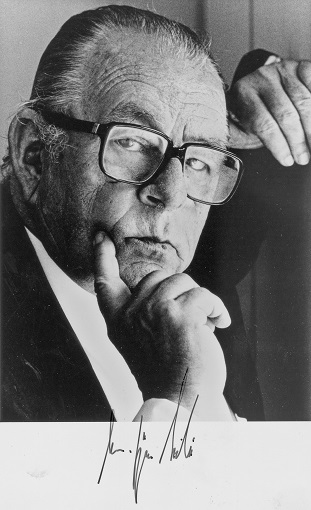

Hans-Jürgen Wischnewski: „Ein Ostpreuße wird in Niederbayern Sozialdemokrat“

Wischnewski in Straubing

Hineingeboren in ein „ausgeprägt preußisches, sehr protestantisches und antinazistisches Elternhaus“, wie Wischnewski es beschrieb, war er nach dem Abitur 1941 zuerst Arbeitsdienstmann im Straßenbau, dann Kradfahrer bei einem Panzergrenadierregiment in Russland. Aus dem Krieg kehrte er mit der Überzeugung zurück, sich für ein freies, demokratisches Deutschland einsetzen zu wollen. Nach einer kurzen amerikanischen Gefangenschaft in Österreich gelangte Wischnewski Ende Juni 1945 nach Niederbayern. Wegen der ungeklärten Lage im besetzten Berlin hatte er keinen Passagierschein zu seinen Eltern erhalten und daher einen Kriegskameraden in dessen Heimatstadt Straubing begleitet. Da die Landwirtschaft des Kameraden aber längerfristig kein Auskommen ermöglichte, schickte man ihn in das nahe Ittling zum Gut Eglsee, er solle dort nach Arbeit fragen. Bei den Gutsbesitzern Carl Heinrich und Rita Beckmann fand der mittellose junge Kriegsheimkehrer wirklich Aufnahme, obwohl dort zeitweise bereits bis zu 300 Flüchtlinge und Heimatvertriebene versorgt wurden. So ist in einem Einwohnerverzeichnis der Gemeinde Ittling, zu der Eglsee damals gehörte, vom 10. Juli 1945 ein „Wischnewski Hans Schüler“ notiert. Auf Eglsee war Wischnewski auf dem Feld und in der Gutsschmiede tätig. Anfang September 1945 zog Wischnewski dann doch zu seinen Eltern im sowjetisch besetzten Teil Berlins. Die Erfahrungen, die er hier machte, trieben ihn Anfang Mai 1946 aber zurück nach Eglsee. Wie er in seinen Erinnerungen formulierte, wollte er seinen „neuen Lebensabschnitt nicht unter der Fuchtel Stalins“ beginnen.

Für den 20. September 1946 ist in den Meldeunterlagen der Wegzug aus Ittling eingetragen. Einen Tag später meldete er sich bei der Stadt Straubing an. Der technisch versierte Wischnewski soll hier für einen Landmaschinenhändler gearbeitet haben. Am 4. Oktober 1946 heiratete er die Straubingerin Ottilie Nirschl, die eine Tochter mit in die Ehe brachte. Von den vier leiblichen Töchtern Wischnewskis starb die älteste als Säugling. 1955 wurde die Ehe geschieden.

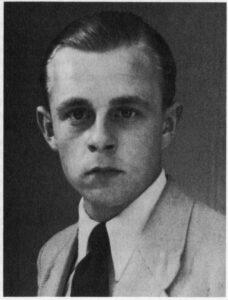

Hans-Jürgen Wischnewski, 1943 (Foto aus: Hans-Jürgen Wischnewski, Mit Leidenschaft und Augenmaß, München 1989)

Wischnewski als Parteisekretär

Die „Sozialdemokratische Partei für Straubing. Stadt- und Landkreis“ war Mitte September 1945 wieder begründet worden. Am 20. August 1946 trat Wischnewski der Straubinger SPD bei – eine Entscheidung, die sein ganzes späteres Leben prägte und die er „nie bereute“. Als Gründe gab er in seinen Memoiren an, dass er seinen „bescheidenen Beitrag“ zum Aufbau eines demokratischen Staates leisten wollte, die „Brutalität des Krieges“ und die „Schrecken der Vergangenheit“ sollten sich nie mehr wiederholen. In der SPD imponierten ihm zudem die vielen Mitglieder, die Widerstand gegen den Faschismus geleistet hatten. Außerdem sah er in dieser Partei die beste Chance, „die großen sozialen Unterschiede“ und die wirtschaftliche Not nach Kriegsende anzugehen. Zu diesen Aufgaben gehörte auch die Eingliederung von Millionen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, ein Thema, dessen sich auch die Straubinger SPD besonders annahm. Von den 518 Mitgliedern (davon 150 im Landkreis), die die Partei Mitte Juni 1947 zählte, waren etwa 40 Prozent erst durch den Krieg nach Straubing und Umgebung gekommen. Von den 13 Mitgliedern der Vorstandschaft waren acht Heimatvertriebene und Flüchtlinge.

Wischnewski wurde am 1. Mai 1947 vom „Kreisverband Straubing der SPD“ als hauptamtlicher Parteisekretär eingestellt, am 15. September 1948 schied er aus. Aus den erhaltenen Unterlagen aus dieser Zeit wird ersichtlich, dass Wischnewski insbesondere mit der Aufbauarbeit der Partei in der Stadt und im Landkreis Straubing beschäftigt war; er organisierte öffentliche Versammlungen, vor allem zur Gründung von Ortsvereinen und zur Wahlwerbung, trat als Redner auf, kümmerte sich um die Finanzen, hielt die Verbindung zur amerikanischen Militärregierung, der monatlich Bericht über die Aktivitäten der Partei zu erstatten war. So meldete er z.B. am 30. November 1947: „Im Monat November 1947 wurden 3 Mitgliederversammlungen, 2 Vorstandssitzungen, 2 Fraktionssitzungen der Stadtratsfraktion, 1 öffentliche Versammlung in Schambach, 1 öffentliche Versammlung in Kössnach sowie eine öffentliche Flüchtlingsversammlung in Straubing durchgeführt. In den Stadtrat sowie in den Kreistag wurde(n) je 2 Flüchtlinge der Partei mit beratender Funktion berufen. Die Mitgliederzahlen sind in weiterem Steigen begriffen. Die Finanzen sind in Ordnung.“ Zudem engagierte er sich bei den Jungsozialisten, war z.B. Beauftragter für die „Internationale Jugendarbeit“ der Jungsozialisten im Bezirk Niederbayern-Oberpfalz. Bei der Stadtratswahl am 30. Mai 1948 kandidierte er auf Platz 10 (von 20), schaffte den Einzug in den Stadtrat aber trotz hoher persönlicher Stimmenzahl nicht.

Politische Karriere

Im Juli 1949 verzog die Familie Wischnewski nach Dingolfing bzw. Gottfriedingerschwaige (Landkreis Dingolfing-Landau). Wischnewski hatte bei einer Landmaschinenfabrik als Arbeiter eine Stelle gefunden, bei der er Geld für ein Germanistikstudium in München verdienen konnte. Denn sein Berufswunsch war damals eigentlich Journalist. Als Mitglied der Gewerkschaft IG Metall engagierte er sich in der Firma für seine Kollegen, führte z.B. Tarifverhandlungen. Anfang der 1950er Jahre bot ihm die IG Metall eine arbeitsrechtliche Fortbildung in Köln an. Hier in der „Stadt aller Städte“ blieb er.

Bis 1959 war er als Gewerkschaftssekretär tätig, konzentrierte sich dann auf seine politischen Ämter: Er war Vorsitzender der Kölner SPD und Bundesvorsitzender der Jungsozialisten, von 1957 bis 1990 gehörte er als Abgeordneter dem Bundestag an, von 1961 bis 1965 auch dem Europäischen Parlament. Früh knüpfte er Kontakte im Ausland, bedingt durch den Wunsch, dass junge Menschen verschiedener Nationen sich kennen- und verstehen lernen sollen. Sein Interesse für die Außenpolitik und insbesondere für die afrikanische und arabische Welt kristallisierte sich heraus. 1966 wurde er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Er gab das Amt jedoch zwei Jahre später auf, als die in der Krise steckende SPD einen starken Bundesgeschäftsführer brauchte. Wischnewski gilt als „einer der Väter der ersten sozialliberalen Regierung“ unter Willy Brandt und Walter Scheel.

Als Staatsminister im Auswärtigen Amt und im Bundeskanzleramt bewährte sich Wischnewski auch unter Kanzler Helmut Schmidt als diplomatische Geheimwaffe, als „Feuerwehrmann der Nation“. Wischnewski konnte dank seiner internationalen Kenntnisse und Kontakte sowie seines Verhandlungsgeschicks etliche terroristische Akte beenden. Am bekanntesten wurde er als der „Held von Mogadischu“, der 1977 in der somalischen Hauptstadt beim Drama um die von Palästinensern gekaperte Lufthansa-Maschine „Landshut“ die Befreiung der 90 noch lebenden Geiseln durch eine Anti-Terror-Einheit des Bundesgrenzschutzes erreichte. „Ben Wisch“, wie Willy Brandt den Nahostexperten einmal scherzhaft nannte, prägte nicht nur die sozialdemokratische Außenpolitik. Als stellvertretender Bundesvorsitzender und als Schatzmeister der SPD sorgte er sich immer auch um eine stabile SPD, forderte in der Partei und in der Innenpolitik Sparmaßnahmen und stieß hier bei seinen Genossen nicht auf Gegenliebe. 1985 trat er nach Differenzen mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel von seinen Parteiämtern zurück. Er bewährte sich aber weiterhin als Krisenmanager auf internationaler Ebene.

Verbindung mit Straubing

Mit Straubing blieb Wischnewski über seine Familie verbunden – seine Töchter wuchsen hier auf, eine Tochter blieb in der Nähe wohnen. Hierbei konnte Wischnewski dann auch überraschend auf Gut Eglsee auftauchen, an den Ort, an dem er nach den schlimmen Kriegserfahrungen eine erste Heimat erfahren hatte. Aus Sicherheitsgründen wurden die Besuche nicht angekündigt; Sohn Carl Beckmann erinnert sich besonders an einen dieser Besuche, als er in den Sommerferien, wohl 1965, vom Internat zu Hause war: Es gab plötzlich eine große Aufregung, eine schwarze Limousine mit dem Ständer der Deutschlandflagge an der Kühlerhaube und einer Bonner Nummer fuhr in den Hof, ein Mann mit dicker Brille stieg aus – es war Wischnewski. „Er war ganz natürlich, unkompliziert. Er war immer noch dankbar für die gute Aufnahme nach dem Krieg.“ Auf Gut Eglsee erinnert seit 14. September 2024 ein farbiges Kunstwerk, die „Hans-Jürgen-Wischnewski-Spitze“, geschaffen von Marcel Manche an den Politiker.

Zum 80. Geburtstag Wischnewskis 2002 schickten die Straubinger Sozialdemokraten Glückwünsche und es entwickelte sich wieder ein Kontakt insbesondere zu den beiden großen SPD-Frauen Helene Joringer, die Wischnewski als Parteisekretär erlebt hatte, und Hertha Neumeier. Wischnewski, der zur Konfirmation seines Urenkels in Straubing war, eröffnete trotz angeschlagener Gesundheit am 28. Mai 2004 die Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des Ortsvereins Straubing und erinnerte an seinen Eintritt in die SPD: „In Straubing habe ich den Weg zur SPD gefunden …“, „dafür werde ich Straubing ewig dankbar sein“.

Wischnewski starb am 24. Februar 2005 in Köln nach einem Leben voller „Leidenschaft und Augenmaß“, wie er seine „politischen Memoiren“ betitelt hatte. Wischnewskis Appell am Ende seiner Autobiographie ist aktueller denn je: „Demokratie und Frieden bekommt man nicht geschenkt. Man muss immer daran arbeiten. Nicht nur Extremisten sind die Feinde der Demokratie. Auch die Gleichgültigkeit der Menschen und die Vergesslichkeit der Politiker sind Feinde der Demokratie. … Das Grundgesetz … ist die freieste Verfassung, die es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Man muss diese Verfassung mit Klauen und Zähnen verteidigen.“

Hans-Jürgen Wischnewski in Straubing, 29. Mai 2004, mit v. l. Helene Joringer, Hertha Neumaier und Hans Lohmeier (Foto Straubinger Tagblatt)

Dr. Dorit-Maria Krenn