BLÜHEN

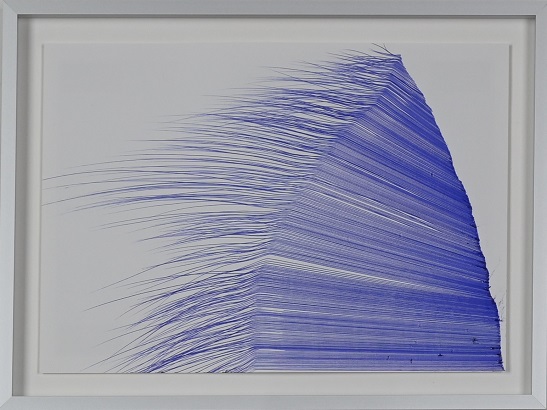

Ab dem 27. Februar zeigt die Artothek Niederbayern Arbeiten der Bildhauerin und Grafikerin Sabine Ackstaller. Die Ausstellung trägt den Titel BLÜHEN. Präsentiert werden überlebensgroße Blüten, die in leuchtenden Farben aus den Wänden zu wachsen scheinen. Daneben wird es weitere plastische Arbeiten zu sehen geben, die Frauenfiguren darstellen. Ergänzt werden die Skulpturen durch druckgrafische Blätter, die erneut das Blüten-Thema aufgreifen.

Die 1989 in Pfaffenhofen/Ilm geborene Künstlerin ist seit 2016 freischaffend tätig. Zunächst hat sie die Berufsfachschule für Holzbildhauerei in Berchtesgaden besucht, dann an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle/Saale sowie an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert. Sabine Ackstaller lebt im niederbayerischen Kirchdorf.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 26. Februar um 18 Uhr in der Artothek Niederbayern statt. Es begrüßt Bezirkstagsvizepräsident Dr. Thomas Pröckl, die Einführung spricht Lea Heib von der Galerie kuk44 aus Pfaffenhofen an der Ilm. Die Galeristin hat die Arbeiten der Künstlerin bereits mehrfach präsentiert und kennt ihr Oeuvre gut.

Eine Anmeldung zur Vernissage ist nicht erforderlich.

1,25 Millionen Ziegel, 363 Stufen: Der Turm von Sankt Jakob in Straubing

Mit über 89 Metern ragt der Turm der Kirche St. Jakob in Straubing über die Stadt und den Gäuboden – als höchster Punkt dieser fruchtbaren niederbayerischen Gegend. Er prägt fast noch eindrucksvoller als das Wahrzeichen Straubings, der gotische Stadtturm, die Stadtsilhouette. Zugleich vermittelt er, beim Betrachten wie beim Besteigen, spannende Einblicke in die Stadtgeschichte.

Gotischer Bau und barocke Haube

Die Bürger Straubings begannen, unterstützt vom Augsburger Domkapitel, dem damaligen Grundherrn Straubings, um 1404/1408 mit dem Bau einer mächtigen Stadtkirche. Als Baumeister wird Meister Hans der Steinmetz aus Burghausen vermutet, der unter anderem auch St. Martin in Landshut plante. St. Jakob ist eine der größten und schönsten gotischen Backsteinkirchen Süddeutschlands, das für die spätmittelalterliche Architektur typisch und zugleich vorbildhaft ist. Die Kirche zeugt zudem von der blühenden Zeit des Herzogtums Bayern-Straubing-Holland, in die der Baubeginn fällt.

Kirche St. Jakob im Stadtmodell von Jakob Sandtner, 1568 (Kopie von 1883, Gäubodenmuseum Straubing)

In den Bauphasen der dreischiffigen Hallenkirche, vor allem auch ihres Turmes, spiegelt sich das Zeitgeschehen wider. 1423 war der Chorbau bereits abgeschlossen. Die Auseinandersetzungen mit den Hussiten, den Anhängern des Reformators Jan Hus, die von Böhmen her nach Niederbayern einfielen, sowie die politische Unsicherheit nach dem kinderlosen Tod Johanns III., des letzten Herzogs von Bayern-Straubing-Holland, unterbrachen oder verzögerten aber die Bauarbeiten. 1512 war das letzte Joch des Langhauses vollendet. Um diese Zeit war der Turm, um 1500 auf einem „nicht ganz ebenmäßigen“ quadratischen Grundriss begonnen, bis zu 10 Metern hoch aufgeführt. Er birgt im aus Natursteinen gemauerten Erdgeschoß die Vorhalle, den Haupteingang zur Kirche. Ziegelstein für Ziegelstein – produziert aus dem Lehm der nächsten und nahen Umgebung – wuchs der Turm mit seinen stützenden und schmückenden Strebepfeilern nach oben. Viereckige Löcher in den Wänden lassen den von innen erfolgten Gerüstbau erkennen. Für besondere Bauteile wie Gesimse, Fensterlaibungen oder die auf 26 Meter Höhe verlaufende Galerie wurden ebenfalls Natursteine verwendet, überwiegend Kalkstein aus der Kelheimer Gegend und Granit aus dem Bayerischen Wald. Auch die drei spätgotischen Heiligenfiguren auf den Pfeilern, Jakobus, Leonhardus und Petrus, verdanken ihre starke Verwitterung dem porösen Kalkstein.

Kirche St. Jakob (Foto Manfred Bernhard, Touristinfo Straubing)

Eingeritzte Jahreszahlen verkünden den weiteren, wenn auch langsamen Baufortschritt: „1516“ 20 Meter, „1529“ 26 Meter. Es dauerte 50 Jahre, bis in 48 Meter Höhe die nächste Zeitmarke „1579“ angebracht wurde. Während im Kirchenschiff selbst schon längst Gottesdienste gefeiert wurden, blieb der Turm unvollendet. Der Straubinger Drechslermeister Jakob Sandtner hielt 1568 in seinem berühmten Stadtmodell diesen Zustand fest.

Was war geschehen? Es war nicht nur der finanzielle Aderlass, den die Bürgerschaft 1536 durch den Kauf der Grundrechte ihres Gebietes zu verkraften hatte. Es waren vor allem die Reformationswirren, die den Weiterbau verzögert hatten. Straubing drohte eine protestantische Stadt zu werden, besonders die wohlhabenden und einflussreichen Bürgerkreise bekannten sich zu den Lehren des Reformators Martin Luther. Man ging nicht mehr zur Beichte und zur Kommunion, verspottete die Priester, las lutherische Bücher. Nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 setzte der bayerische Herzog Albrecht V. den katholischen Glauben in seinem Land und in seiner „aufmüpfigen Stadt“ Straubing wieder durch. Er wies u.a. die Familien, die weiterhin am Protestantismus festhielten, aus der Stadt aus und verlegte das Chorherrenstift St. Tiburtius von Pfaffmünster nach Straubing. St. Jakob erhielt nun den Rang einer Stifts- und Pfarrkirche für die Neustadt und der heilige Tiburtius, ein römischer Märtyrer, wurde neben dem Apostel Jakobus dem Älteren zweiter Kirchen- und Stadtpatron.

Als der Turm weitergebaut wurde, ging man einfacher und sparsamer vor. So setzte man auf die viereckige Grundform in etwa 55 Meter Höhe, oberhalb des Glockenstuhls, ein achteckiges schmäleres Oktogon auf. Eine moderne, frühbarocke, „welsche“ Haube krönte schließlich den Turm. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts war der Turm fertig. Nun war St. Jakob, wie der Kunsttopograf Michael Wening 1726 pries: „ein schön und prächtiges Gebäu, würdig Stüfft- und Pfarr-Kirch zu seyn; einer Haupt-Statt gantzwol anstehet“.

Brandkatastrophen und Restaurierungen

Am 13. September 1780 brach in einer Brauerei in der Fraunhoferstraße ein Feuer aus, das sich rasend schnell in das nordwestliche Stadtviertel ausbreitete. Auch die Turmspitze von St. Jakob fing Feuer, fiel auf das Kirchendach, zerstörte es. Die Glocken schmolzen. Wieder stand der Turm ohne Kopf da. Brandspuren zeugen im Turminnern immer noch von dem Unheil des „Großen Stadtbrands“. Unter Stadtbaumeister Ignaz Hirschstetter begann unverzüglich die Restaurierung. Das Kirchenschiff erhielt eine neue frühklassizistische Decke und der Turm einen neuen Abschluss. Hirschstetter setzte hierbei einen eigenen Akzent: Er entwarf eine 21,50 Meter hohe schlanke „birnenförmige“ Spitze mit einer größeren und einer kleinen Zwiebel – die Maße des Turms in seiner imponierenden Höhe entsprachen nun harmonisch der Länge des Gotteshauses. Darüber thront ein über fünf Meter hohes vergoldetes Kreuz als himmlisches Ausrufezeichen. Die Bürger nützten die Renovierung auch zum Einbau einer Uhr mit vier Zifferblättern und eines zweiten Glockenstuhls. Sieben neue Glocken des Straubinger Glockengießers Johann Florido riefen nun zu den Gottesdiensten. Löcher in den Böden, zum Teil noch mit Glaseinsätzen, für die Glockenseile zeugen von der früheren Praxis des händischen Glockenläutens. 1787 waren die Arbeiten beendet.

Fast hundert Jahre später, 1872, entgingen Turm und Kirche nur knapp einer erneuten Brandkatastrophe. Ein „fürchterlicher Blitzstrahl mit schnellem und kurzem Donner“ setzte den Turmdachstuhl – trotz Blitzableiters – in Brand. Mit Hilfe der Soldaten der Straubinger Garnison, die unermüdlich Wasser auf den Turm trugen, konnte eine völlige Zerstörung des Gebälks und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Der Zahn der Zeit, Verwitterung, Stürme machten immer wieder mal Ausbesserungen nötig, z. B. 1899 an den Natursteinen im unteren Turmteil.

Die Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs überstand die Kirche St. Jakob – wie fast die gesamte historische Innenstadt – unbeschädigt. Sechs Glocken, bis auf die Totenglocke, aber mussten für Rüstungszwecke abgegeben werden. Sie überdauerten den Krieg auf dem „Hamburger Glockenfriedhof“ und kehrten nach Straubing zurück, St. Jakob hatte aber 1947/1949 bereits ein neues Geläut mit sieben Glocken der Thüringer Glockengießerei F. Schilling’s Söhne samt elektrischer Läuteanlage installiert. Zudem hatte man im Frühjahr 1948 das verfaulte Gebälk der Turmspitze ausgebessert und nach alter Tradition in die Blechbüchse des restaurierten Turmkreuzes zusammen mit Reliquien und Heiligenbildern eine Nachricht des Stadtpfarrers Rudolf Kracher eingeschlossen: „Vor drei Jahren ist der unglückselige Krieg 1939–1945 zu Ende gegangen. […] Die Bevölkerung leidet Hunger und Mangel an Kleidung und Wäsche. Die Sittlichkeit ist tief gesunken. Der Geldumlauf ist groß, aber Ware ist schwer erhältlich.“

Einen Schrecken erlebte 1986 der damalige Mesner der Kirche, der einen gewaltigen Knall aus dem Turm hörte – die Drähte, die die Uhrgewichte trugen, waren plötzlich gerissen. Da es keine Ersatzteile mehr gab, wurde der Betrieb der Uhr auf Funksignal umgestellt. Das 1880 eingebaute mechanische Uhrwerk aber ist bis heute im Turm zu sehen.

Uhrwerk der Regensburger Fa. Rauscher, eingebaut 1880, stillgelegt 1986 (Foto Dorit-Maria Krenn)

Bildete der Turm beim Bau der Kirche St. Jakob das Schlusslicht, so durfte er 1998 bei der bis 2016 dauernden Generalsanierung der Kirche St. Jakob den Startschuss geben. Man tauschte u.a. verwitterte und schadhafte Ziegelsteine aus, erneuerte den oberen Glockenstuhl und das Kupferblech der Turmhaube, restaurierte das Haubengebälk sowie das Turmkreuz. Der Abschluss wurde am 25. März 2001 feierlich mit der Erweiterung des Geläuts um drei Glocken gefeiert, geschaffen von der Karlsruher Firma Rudolf Perner, der „Bistumsglocke“, der „Europaglocke“ und der „Lebensglocke“.

„Wir wollen Eintracht nicht Streit“

Viele Arbeiter und Handwerker haben im Lauf der Jahrhunderte an diesem Turm mitgewirkt und ihre Spuren hinterlassen, wie z.B. Steinmetze und Zimmerleute ihre Zeichen oder Namen. Sie haben auch Botschaften versteckt – wie Hans Mayer, der bei der Instandsetzung der Turmspitze 1948 mit seiner Firma die Malerarbeiten ausführte. In der obersten kleinen Zwiebel fand sich ein Reagenzglas, in dem er auf einen Zettel nicht nur die verwendeten Materialien und Farben aufzählte, sondern auch ein – zeitlos gültiges – Gedicht anfügte:

„Vom Winde umweht und von Dohlen umschwirrt,

Schafften wir in luftigen Höhen.

Sogar ein Spatz hat zu uns sich verirrt,

Was gemacht wird da, wollte er sehen.

Tief unter uns lag die Stadt und das weite Land,

Unsere Arbeit ging munter voran.

Denn sie war bei uns, unseres Schöpfers Hand

Zu schützen so gut sie kann.

Wir bitten dich Vater, bleib immer bei uns;

Führ heraus uns aus dieser Zeit.

Laß Frieden wieder sein nicht Unvernunft,

Wir wollen Eintracht nicht Streit …“

363 Stufen, mal hölzern, mal steinern, führen verwinkelt in die Turmhaube. Werden auf 77 Meter Höhe die schweren alten Metallluken geöffnet, bietet sich ein herrlicher Blick auf die Donauebene, den Gäuboden, den vorderen Bayerischen Wald, die Stadt Straubing. Zurück „auf der Erde“ entlässt eine kleine Eisenpforte den Besucher in den Kirchenraum – und vielleicht hat der Turm ihm dann nicht nur Bewegung gebracht und Geschichte gelehrt, sondern auch einen Hauch Demut spüren lassen.

Dorit-Maria Krenn

Der Turm kann mit ehrenamtlichen Turmführern des Kirchenbaufördervereins für die Kirchen von St. Jakob Straubing e.V. in Gruppen bis zu zehn Personen bestiegen werden. Regelmäßige Führungen gibt es jeden ersten Samstag oder Sonntag im Monat sowie an den Tagen des Gäubodenvolksfestes. Informationen unter www.st-jakob-straubing.de und www.kirchenbau.st.-jakob-straubing bzw. Kath. Stadtpfarramt St. Jakob, Pfarrplatz 11a, 94315 Straubing, Tel.09421/12715. Führungen nach Vereinbarung: fuehrungen@st-jakob-straubing.de

Artothek zeigt Neuankäufe 2025 in einer Ausstellung

Vor kurzem begrüßte Bezirkstagsvizepräsident Dr. Thomas Pröckl zur Eröffnung der Ausstellung „Neuankäufe 2025“ in der Artothek Niederbayern. Die Ausstellungseröffnung stieß auf großes Interesse. Neben den beteiligten Kunstschaffenden waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher anwesend, darunter viele, die bereits im vergangenen Jahr Werke aus der Artothek entliehen hatten und sich nun über die neuen Arbeiten informierten.

Grundlage der Ausstellung sind die Kunstankäufe des Bezirks Niederbayern aus dem Jahr 2025. Im Frühjahr hatte das Kulturreferat eine Fachjury einberufen, um neue Arbeiten für die Kunstsammlung des Bezirks und den Bestand der Artothek auszuwählen. Aus über 100 Bewerbungen wurden 14 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Niederbayern ausgewählt, die anschließend in ihren Ateliers besucht wurden. Insgesamt erwarb der Bezirk 33 künstlerische Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Skulptur.

Die Neuankäufe sind bis 6. Februar 2026 in den Räumen der Artothek zu sehen. Im Anschluss gehen sie in den Bestand der Artothek über und stehen dann zur Ausleihe zur Verfügung. Anette Röhr, Leiterin der Artothek Niederbayern, stellte im Rahmen der Vernissage die beteiligten Künstlerinnen und Künstler und die angekauften Arbeiten vor: Sabine Ackstaller, bankleer, Ursula Bolck-Jopp, Waltraud Danzig, Erich Gruber, Theo Hofmann, Marile Holzner, Robert Kaindl-Trätzl, Rut Kohn, Janna Riabowa, Iris Schaarschmidt, Susanne Sorg, Andrea Unterstraßer und Mona Zimen.

Bezirkstagsvizepräsident Dr. Thomas Pröckl verwies auf die positive Entwicklung der Artothek seit ihrer Eröffnung vor einem Jahr. „Die große Nachfrage zeigt, dass das Konzept funktioniert. Kunst soll sichtbar und zugänglich sein. Zwei Drittel des Bestandes von 260 Kunstwerken sind verleihen“. Mit den regelmäßigen Ankäufen unterstütze der Bezirk gezielt Kunstschaffende aus der Region und bringe bildende Kunst näher zu den Menschen – ähnlich dem Konzept des Kulturmobils, das darstellende Kunst zu den Menschen bringt. „Entleiher von Kunstwerken befassen sich mit der Arbeit der Künstler. Oftmals sind direkte Ankäufe die Folge, was wiederum den Kunstschaffenden dient“, so Dr. Pröckl.

Die Artothek Niederbayern befindet sich auf dem Gelände des Bezirksklinikums Mainkofen – Haus D2, 94469 Deggendorf.

Geöffnet ist die Artothek immer freitags von 14 bis 18 Uhr. Die Ausstellung kann auch sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

Aidenbach 1706 und das Freilichtspiel „Lieber bairisch sterben… Aidenbach 1706“ – Wie Erinnerung lebendig bleibt

Bühne der Erinnerung

Es ist Samstag, Probenalltag auf dem Festspielgelände in Aidenbach. Der Hauptmann Weber und Soldat 2 laufen aufeinander zu. Schwerter in der Hand, angespannte Körper, konzentrierte Gesichter. In der Mitte der Bühne prallen die Klingen aufeinander, Holzschwerter scheppern. Aus der Freilichtbühne bei der Grundschule wird ein Schlachtfeld des Jahres 1706. Das Freilichtspiel „Lieber bairisch sterben … Aidenbach 1706“ erinnert alle zwei Jahre an die blutige Niederlage vom 8. Januar.

Historischer Hintergrund

Schon vor 1704 war die wirtschaftliche und soziale Lage in Altbayern angespannt. Jahrzehnte kriegerischer Belastungen hatten das Land erschöpft. Seit dem Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697) zogen immer wieder Truppen durch das Land, Dörfer wurden geplündert, Ernten zerstört. Kurfürst Max II. Emanuel betrieb eine ehrgeizige Außenpolitik und finanzierte sie über hohe Abgaben; die Bauern mussten Kriegssteuern, entrichten. Missernten um die Jahrhundertwende und sinkende Preise verschärften die Not. Als sich der Kurfürst im Spanischen Erbfolgekrieg auf die Seite Frankreichs stellte, geriet Bayern in den Sog der europäischen Machtpolitik. Nach der Niederlage bei Höchstädt 1704 besetzten kaiserliche Truppen das Land. Die Bevölkerung, bereits verarmt und ausgelaugt, wurde mit drastischen Maßnahmen zur Finanzierung des Kriegs und der Besatzung herangezogen. Gemeinden mussten hohe Geld- und Naturalabgaben (Getreide, Vieh, Futter) leisten, oft weit über ihre Leistungsfähigkeit hinaus. Bauernfamilien hatten Soldaten samt Pferden und Ausrüstung in ihren Häusern unterzubringen und teils über Monate zu verpflegen. Männer wurden gegen ihren Willen zum Militärdienst gepresst oder als Fuhrleute und Arbeitskräfte für den Truppennachschub eingesetzt. In Dörfern, die sich weigerten, Abgaben zu leisten, kam es zu Plünderungen, Brandlegungen und Gewalttaten durch kaiserliche Soldaten. Unter diesen Bedingungen wuchs die Unzufriedenheit und im Winter 1705/06 entlud sie sich in einem Volksaufstand, getragen von Bauern, Handwerkern und Bürgern. In Braunau tagte im Dezember eine Versammlung, das sogenannte Braunauer Parlament, das Vertreter von Bauern, Adel und Geistlichkeit zusammenführte – ein früher, wenn auch begrenzter Versuch politischer Mitsprache.

Die Entscheidungsschlacht

Im Januar 1706 entschieden die Habsburger, den Widerstand niederzuschlagen. Am 8. Januar kam es bei Aidenbach zur entscheidenden Schlacht. Mehrere Tausend Aufständische trafen auf die kaiserlichen Truppen unter Georg Friedrich von Kriechbaum und wurden binnen weniger Stunden vernichtend geschlagen. Die seriösen Schätzungen bewegen sich zwischen über 2.000 und etwa 3.000 Toten. Der Passauer Chronist Joseph Pamler, der Mitte des 19. Jahrhunderts Pfarrmatrikeln und andere Aufzeichnungen auswertete, hielt das Geschehen in drastischen Worten fest: „In Strömen floß das Blut. Leichen häuften sich auf Leichen und Hunderte derselben lagen bereits erstarrt auf dem eisigen Boden, Freund und Feind im schrecklichen Wirrwarr durcheinander.“

Folgen und Kapitulationen

Mit der Niederlage von Aidenbach war der Widerstand entscheidend geschwächt. Es folgten in den Tagen darauf die Kapitulationen: Schärding am 13. Januar, Cham am 16. Januar, Braunau am 17. Januar, Burghausen am 18. Januar – der Aufstand war gebrochen.

Stätten der Erinnerung

Die Ereignisse sind tief im Gedächtnis des Ortes verankert: Am Handlberg erinnert ein Denkmal an die Gefallenen; schon im 19. Jahrhundert wurde ein Gedenkstein gesetzt, weitere folgten 1866 und 1933. Ein zweiter Erinnerungsort liegt am Reschndobl, wo nach Überlieferung Aufständische bestattet wurden. All dies verzeichnen das Heimatbuch Markt Aidenbach und die Festschrift des Kultur- und Festspielvereins aus dem Jahr 2016. Bis heute ziehen am 8. Januar Bürgerinnen und Bürger mit Fackeln zum Handlberg. Ein neues Bauernkämpfer-Denkmal, das in Aidenbach steht, wurde am 27. April 2025 feierlich eingeweiht. Dieses Denkmal besteht aus einer Granitsäule mit bronzernen Figuren und steht als neues zentrales Mahnmal für die Gefallenen der Schlacht von 1706 am Marktplatz.

Detail des 2025 eingeweihten Bauernkämpfer-Denkmals am Marktplatz in Aidenbach: Bronzefiguren erinnern an die gefallenen Aufständischen der Schlacht von 1706.

Erste Bühnenfassungen

Die Transformation vom historischen Ereignis zum Theaterstoff begann früh. Der Überlieferung nach wurde bereits 1923 eine Fassung mit dem Titel „Die vom Reschndobl“ aufgeführt. Sie entstand im Geist der Heimatspielbewegung der 1920er Jahre, die von Orten wie Oberammergau oder Kiefersfelden ausstrahlte und vielerorts die regionale Geschichte auf die Bühne brachte. Wie viele dieser frühen Heimatspiele war auch die Aidenbacher Erstfassung stark romantisierend angelegt. Der Bauernaufstand erschien als moralische Tragödie mit klarer Gut-und-Böse-Struktur: auf der einen Seite die tapferen, opferbereiten Bauern, auf der anderen die Obrigkeit als Unterdrückerin. Religiöse Motive wie Schuld, Sühne und göttliche Gerechtigkeit prägten die Handlung. Es ging weniger um historische Genauigkeit als um die symbolische Darstellung bäuerlicher Tugenden und um das Gefühl von Gemeinschaft in einer politisch unruhigen Zeit. Das Stück passte damit in das patriotische Heimatverständnis.

Fast sechzig Jahre später kam es zu einer Neufassung, die den Stoff neu interpretierte. 1981 wurde „Die vom Reschndobl“ in überarbeiteter Form erneut aufgeführt – diesmal unter dem Eindruck einer veränderten Geschichtskultur. Statt heroischer Erzählung standen nun soziale und wirtschaftliche Ursachen im Mittelpunkt. Die Texte orientierten sich erstmals an überlieferten Quellen und an der lokalen Forschung, unter anderem an den Arbeiten von Joseph Pamler und Christian Probst. Die Figuren wurden differenzierter gezeichnet: Bauern als Leidtragende struktureller Not, Beamte und Soldaten als Teil eines Machtgefüges. Auch die Sprache änderte sich – weniger Theaterbairisch, mehr historisch nachempfundene Alltagssprache. Kostüme und Requisiten sollten die Zeit um 1706 glaubwürdiger abbilden. Diese Neufassung verzichtete weitgehend auf Pathos und setzte stattdessen auf historische Genauigkeit und ein realistischeres Menschenbild. Sie gilt als entscheidender Wendepunkt in der Darstellung des Aidenbacher Geschehens und bereitete den Boden für die Gründung des Kultur- und Festspielvereins im Jahr 1989 sowie für die heutige Fassung des Freilichtspiels „Lieber bairisch sterben … Aidenbach 1706“.

Die Premiere 1991 und seither

1991 hatte die heutige Fassung „Lieber bairisch sterben … Aidenbach 1706“ Premiere. Regie führte Peter Klewitz, der das Stück prägte und weiterentwickelte. Nach seinem Tod 2014 übernahm sein Sohn Till Klewitz die Leitung. Seither findet die Aufführung in der Regel alle zwei Jahre statt. Begleitet wird sie von einem Handwerker- und Bauernmarkt, der das historische Umfeld ergänzt. Auszeichnungen wie der Kulturpreis des Landkreises Passau und der Bayerische Heimatpreis würdigten dieses Engagement.

Werkstatt der Erinnerung

Hinter jeder Aufführung steht enorme ehrenamtliche Arbeit. Rund 150 Mitwirkende sind beteiligt. Schauspielerinnen und Schauspieler treten auf, Kindergruppen spielen ihre Szenen, die Schneiderei pflegt mehrere hundert Kostümteile, Requisite und Technik bereiten Massenszenen vor. Proben beginnen Monate vor der Premiere, zunächst in Kleingruppen, später im Gesamtensemble. Kulissen entstehen in Eigenarbeit, Waffenattrappen werden gepflegt und die Sicherheit mit den Behörden abgestimmt. So wächst eine Logistik heran, die an professionelle Produktionen erinnert, aber ausschließlich auf Ehrenamt beruht. Zum Engagement gehört auch die intensive Vorbereitung auf der Bühne: Wochenlang lernen die Mitwirkenden ihre Texte auswendig, feilen an Timing und Bewegungsabläufen und üben, den richtigen Moment ihres Einsatzes zu treffen. Seit Jahrzehnten erweitert sich der Fundus, viele Kostüme tragen die Handschrift der Dorfgemeinschaft. In dieser Werkstatt entsteht ein Spiel, das Geschichte greifbar macht.

Kreuzdenkmal auf dem Handlberg bei Aidenbach: Dieser Ort erinnert an die Gefallenen der Schlacht von 1706 und ist bis heute Ziel des jährlichen Gedenkzugs am 8. Januar

Das Spiel auf der Bühne

Wie sich diese Arbeit auf der Bühne bündelt, zeigten die fünf Vorstellungen der Saison 2025. Die Aidenbacher lassen die Ereignisse von 1706 lebendig werden. Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Markt in eine Bühne – und diese schließlich in ein Schlachtfeld.Die Aidenbacher tragen Leinenhemden und Uniformen, sprechen kräftiges Bairisch und füllen die Massenszenen ebenso wie stille Momente. Auf feuchtem Rindenmulch rennen Bauern und Soldaten aufeinander zu, Schwerter klirren, ein Ruf zerreißt die Stille: „Für Bayern!“ Ein Junge stolpert, rappelt sich wieder auf, Schüsse hallen und für einen Moment wirkt Geschichte greifbar. Rauch zieht ab, Schreie verhallen. Jeder Darsteller, ob mit oder ohne Sprechrolle, kennt seinen Einsatz, seine Bewegung, seinen Blick. Wenn der letzte Schuss fällt und Stille einkehrt, spürt man für einen Augenblick die Schwere der Geschichte. Dann bricht Applaus los, kräftig, wie ein gemeinsames Aufatmen. In diesen Momenten zeigt sich, wie sehr das Spiel zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Aidenbach geworden ist.

Gesellschaftliche Bedeutung

Das Freilichtspiel erfüllt mehrere Funktionen. Erstens vermittelt es Geschichte. Besucherinnen und Besucher erleben Szenen, die den Verlauf und die Folgen des Aufstands in eindrücklichen Bildern zusammenfassen. Zweitens ist das Spiel Ausdruck gelebter Heimatpflege. Indem die Gemeinde an ein schmerzhaftes Kapitel ihrer Geschichte erinnert, hält sie ein Stück gemeinsamer Identität wach. Diese Identität muss nicht erst gestärkt werden – sie ist vorhanden und zeigt sich in der Bereitschaft vieler, sich einzubringen, mitzuwirken und Geschichte in der Gegenwart erfahrbar zu machen. So wird deutlich, dass Erinnerung hier nicht der Vergangenheit gehört, sondern Teil des alltäglichen Selbstverständnisses einer Gemeinde ist. Drittens wirkt das Festspiel als soziales Band. Kaum ein anderes Theaterprojekt vereint so viele Menschen über Generationen hinweg. Familien spielen gemeinsam auf der Bühne, Kinder wachsen in die Rollen hinein, Eltern und Großeltern helfen im Fundus oder an der Technik. Laien und erfahrene Spielende arbeiten Seite an Seite, getragen von dem Bewusstsein, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Diese Verbindung reicht über die Probenzeit hinaus – sie prägt das Dorfleben und macht das Festspiel zu einem gemeinsamen Bezugspunkt vieler Aidenbacherinnen und Aidenbacher. Viertens wirkt das Festspiel nach außen. Insgesamt mehr als 2500 Zuschauer reisen an, die Aufführungen tragen zum Tourismus bei und zeigen die Region in den Medien. Zweiter Bürgermeister Johannes Seidl bringt es auf den Punkt: „Wir haben nicht wie Aldersbach ein Asam-Kloster oder ein Bräustüberl. Wir haben unsere Geschichte. Und die ist etwas Besonderes. Mit diesen Worten, die in einer PNP-Serie zum Festspiel wiedergegeben wurden, verdeutlichte er die besondere Rolle der Aufführungen für die Marktgemeinde.

Der Tod als Schlussbild

Am Ende des Freilichtspiels steht der Tod allein auf der Bühne. Er tritt als „Schwarzer Bauer“ oder Sensenmann auf, schreitet über das Schlachtfeld und spricht den letzten Satz: „G’wunna hat z’letzt nur Unseroans.“ Kein Urteil, kein Trost, nur eine nüchterne Feststellung. Damit verkörpert der Tod eine zentrale dramaturgische Rolle. Er steht für den fatalen Ausgang des Aufstands: Bauern kämpfen für Freiheit und gegen Unterdrückung, verlieren aber im Gemetzel der Schlacht ihr Leben.

Die Inszenierung macht auf diese Weise sichtbar, wie hoch der Blutzoll war und wie tragisch folgenlos im Moment, der Ausgang des Aufstands verlief. Im größeren historischen Zusammenhang war der Widerstand nicht sinnlos und mehr als ein militärisches Scheitern: Er ist erinnerungsstiftend in der Wirkung und steht

für den frühen Versuch einer eigenständigen politischen Willensbildung in Bayern – ein Symbol, das über die Niederlage hinaus Bestand hat.

Historisch war die Schlacht von Aidenbach der letzte große Widerstand bayerischer Bauern gegen kaiserliche Truppen im Spanischen Erbfolgekrieg. Mindestens 2.000 bis 4.000 Menschen kamen dabei ums Leben – oftmals ohne Aussicht auf Gnade oder Sieg. Dass sie dennoch kämpften, hatte weniger mit militärischer Hoffnung zu tun als mit Verzweiflung. Nach Jahren von Krieg, Abgaben und Zwangsmaßnahmen war die Geduld erschöpft. Viele Bauern hatten ihr Vieh, ihre Ernten und ihre Heimat verloren. Der Aufstand wurde zum letzten Versuch, Würde und Selbstbestimmung zu bewahren – ein Aufbegehren gegen ein System, das sie längst an den Rand gedrängt hatte.

Die Folgen trafen ganze Familien. Männer fielen in der Schlacht, Frauen und Kinder blieben zurück – ohne Schutz, oft auch ohne Besitz. Diese menschliche Dimension ist Teil der Erzählung, die das Freilichtspiel aufgreift. Der Tod tritt darin als metaphysische Figur auf, die über das Schlachtfeld schreitet, die Sinnlosigkeit des Krieges spiegelt und die Tragik des Geschehens in ein stilles Bild fasst.

Brücke ins Heute

Die Erinnerung endet nicht mit der letzten Szene. Sie verbindet sich mit dem Gedenken am Handlberg, mit dem Wissen um die Verluste von 1706 und mit der Erfahrung, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Aidenbach hat die Niederlage nicht verdrängt, sondern zu einem Ort gemeinsamer Erinnerung gemacht. Das Festspiel macht Geschichte anschaulich und nachvollziehbar, bewahrt die Fakten und überträgt sie in eine Sprache, die Menschen heute berührt und verstehen. So wird aus einer blutigen Schlacht ein kulturelles Erbe. Aidenbach zeigt, dass Erinnerungskultur lebendig bleibt, wenn sie getragen wird von vielen. Aus Daten werden Geschichten, aus Geschichte wird Gegenwart. Und aus einem tragischen Ereignis entsteht ein Stück Identität, das die Region prägt und verbindet. Einer der großen deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Theodor W. Adorno, formulierte sinngemäß, man könne aus der Geschichte nicht lernen, wohl aber „weise werden für immer“ (Erziehung nach Auschwitz, in: Gesammelte Schriften, Bd. 10.2, Frankfurt a. M. 1977*). In diesem Sinn ist Erinnerungskultur kein bloßer Rückblick, sondern ein fortwährender Versuch, aus Erfahrung Verantwortung abzuleiten. Gerade in Aidenbach zeigt sich, dass Erinnerungskultur mehr sein kann als ein festliches Ritual. Sie lebt nicht nur an Gedenktagen oder auf der Bühne, sondern auch im Bewusstsein der Menschen, die ihre Geschichte kennen und weitererzählen. Frieden wird so nicht als Zustand verstanden, sondern als Haltung – als Bereitschaft, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und daraus Maßstäbe für das Zusammenleben heute zu gewinnen. Erinnern heißt nicht, in der Vergangenheit zu verharren, sondern sie in den Alltag einzubeziehen: im Verein, in der Schule, im Gespräch über das, was war und was daraus folgen kann. Das Freilichtspiel macht diesen Gedanken sichtbar. Es ruft in Erinnerung, dass Geschichte nicht vergeht – sie bleibt gegenwärtig, solange Menschen bereit sind, sie zu tragen und zu deuten. Wenn Aidenbach alle zwei Jahre seine Geschichte erzählt, erinnert es nicht nur an den Verlust von 1706, sondern auch daran, wie wertvoll Frieden ist – und wie sehr er vom Mitwirken aller abhängt.

Thomas Krenn

Quellen:

Probst, Christian (1975): Lieber bayrisch sterben. Der Bayerische Volksaufstand 1705/06, München: Süddeutscher Verlag

Wuermeling, Henric L. (2005): 1705. Der bayerische Volksaufstand und die Sendlinger Mordweihnacht, München: LangenMüller

Pamler, Joseph (1853): Chronik von Passau, Passau.

Festschriften Kultur- und Festspielverein Aidenbach e. V.

Heimatbuch Markt Aidenbach.

Unterlagen und Skulptur der Gemeinde Aidenbach

verschiedene Berichte über Mitwirkende und Aufführungen in der Passauer Neuen Presse (PNP)

BR Mediathek in einem Beitrag vom 5. Juli 2025 „Die Schlacht von Aidenbach: Historisches Freilichtspiel“

Drei neue niederbayerische Münster

Niederbayern hat innerhalb weniger Monate in Sachen Kirchentitel ein erstaunliches „Upgrade“ erlebt. Gleich drei Kirchen wurden vom Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer in den Rang eines Münsters erhoben: Die Stadtpfarrkirche St. Johannes in Dingolfing (8. Oktober), die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Deggendorf (12. Oktober) und zuletzt die ehemalige Klosterkirche St. Anna in Gotteszell (16. November).

Grund dafür ist das Heilige Jahr, das sich der Diözesanbischof zum Anlass nahm und die Möglichkeit eröffnete, sich für diese Auszeichnung zu bewerben. Der Kriterienkatalog war gar nicht leicht zu erfüllen, darunter war etwa, dass die Kirche in der Ortsgeschichte eine kontinuierlich hohe Bedeutung für das religiöse Leben besitzen sollte. Sie sollte darüber hinaus auch in der Diözese einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, ein klösterlicher Ursprung sei von Vorteil. Das Gotteshaus sollte architektonisch und künstlerisch von hervorragender Bedeutung sein. Auch die Ausstattung mit einer großen und wertvollen Orgel und die Pflege der sakralen Musik empfehle sich für eine Erhebung.

Gerade der klösterliche Hintergrund war wohl auch bei der St. Anna Kirche in Gotteszell mit ein wichtiger Grund. Die Entstehung des Zisterzienser-Klosters Gotteszell geht auf das Jahr 1285 zurück. Die Kirche, die der Heiligen Mutter Anna geweiht ist, wurde im Jahr 1339 fertiggestellt. „Das dreischiffige Kirchenschiff wurde bereits im Mittelalter erfurchtsvoll als Anna-Münster bezeichnet. Die romanische Basilika erhielt durch die Gebrüder Asam eine kunsthistorisch wertvolle Ausstattung, die jene in der Umgebung weit überragt“, hob der Bischof hervor. Er verwies zudem auf die einst blühende Anna-Wallfahrt sowie auf die besondere Orgel der Firma Jann und die intensive Pflege der Kirchenmusik.

Für die drei Orte und ihre Einwohner war der Tag der Erhebung sicherlich „erhebend“ im eigentlichen Sinne. Schließlich bekommt man nicht alle Tage ein Münster.Nach der Eucharistiefeier segnete Bischof Rudolf jeweils die neuen Gedenktafeln, die künftig an die Münstererhebung erinnert.

Manuela Lang

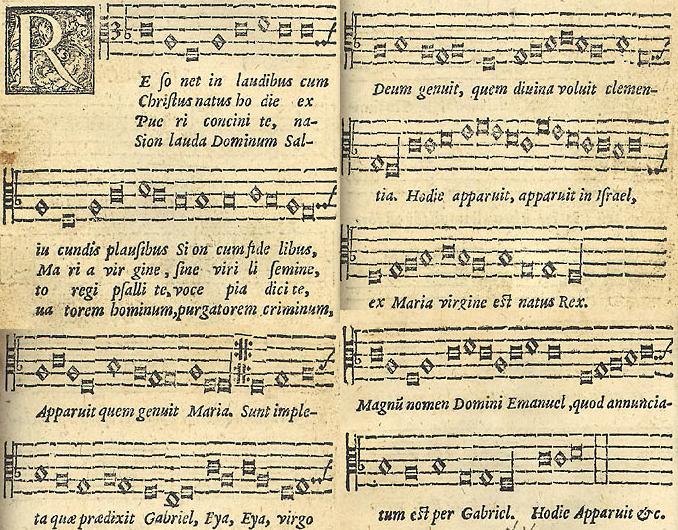

Joseph, lieber Joseph mein – eine musikalische Spurensuche

„Joseph, lieber Joseph mein“ ist heute eines der bekanntesten Weihnachtslieder. Die Melodie hat ihren Ursprung im weihnachtlichen Choral „Resonet in laudibus“, der sich in zahlreichen Handschriften des 14. Jahrhunderts findet. Mit einem deutschen Text erschien das Lied erst nach der Reformation, nämlich im „Geistlichen Gesangbüchlein“ des evangelischen Kantors, Chorleiters und Komponisten Johann Walters (1496–1570), ein Bundesgenosse und tatkräftiger Unterstützer Martin Luthers.

1864 hat Johannes Brahms diese Melodie für sein 1864 komponiertes „Geistliches Wiegenlied“ für Altstimme, Bratsche und Klavier Op. 91/2 verwendet. Hier ist es nicht die Gesangsstimme, in der die Melodie des Weihnachtsliedes erscheint, sondern es ist umgekehrt: Bratsche und Klavierstimme bilden mit der Melodie bzw. Motiven der Melodie den Rahmen, in dem sich die Gesangsstimme mit einem ganz anderen Text und einer ganz anderen Melodie bewegt. Der Text dieser „Gegenmelodie“ stammt von Lope de Vega (1562–1635) aus „Cantarcillo de la Virgen“, übersetzt von Emanuel Geibel (1815–1884):

Die ihr schwebet

Um diese Palmen

In Nacht und Wind,

Ihr heilgen Engel,

Stillet die Wipfel!

Es schlummert mein Kind.

Ihr Palmen von Bethlehem

Im Windesbrausen,

Wie mögt ihr heute

So zornig sausen!

O rauscht nicht also!

Schweiget, neiget

Euch leis und lind;

Stillet die Wipfel!

Es schlummert mein Kind.

Der Himmelsknabe

Duldet Beschwerde,

Ach, wie so müd er ward

Vom Leid der Erde.

Ach nun im Schlaf ihm

Leise gesänftigt

Die Qual zerrinnt,

Stillet die Wipfel!

Es schlummert mein Kind.

Grimmige Kälte

Sauset hernieder,

Womit nur deck ich

Des Kindleins Glieder!

O all ihr Engel,

Die ihr geflügelt

Wandelt im Wind,

Stillet die Wipfel!

Es schlummert mein Kind.

Brahms destilliert die bekannte Melodie auf instrumentale Weise und bildet so einen durch den Filter der instrumentalen Klangfarbe verfremdeten vokalen Boden für die Altstimme, die ab Takt 13 mit einer ganz anderen Melodie anhebt. Außerdem verwebt Brahms in der Folge auf kontrapunktische Weise motivische Elemente des Weihnachtsliedes mit der Melodie der Gesangsstimme. Die vollständige Melodie des Weihnachtsliedes aber erklingt nur als Brücke zwischen den Strophen in der Stimme der Bratsche.

Brahms hat das Geistliche Wiegenlied zu der Zeit geschrieben, als sein enger Freund Joseph Joachim (1831–1907) und seine Frau Amalie (1839–1899) ihr erstes Kind erwarteten, dem sie den Namen Johannes gegeben haben, womit sie dem Freunde eine Freude bereiten wollten. Joseph Joachim war einer der bedeutendsten und einflussreichsten Geiger des 19. Jahrhunderts für den zum Beispiel die Violinkonzerte von Max Bruch (1838–1920) und Johannes Brahms geschrieben wurden und von denen Joachim die Solopartie maßgeblich beeinflusst hat. Joachim war selbst ein bekannter Komponist und Brahms hat Joachim, der seinen Werken den Weg in das Musikleben geebnet hat, oft um Rat gefragt, was die etwa 500 erhaltenen Briefe, die die beiden ausgetauscht haben unter Beweis stellen. Ihre Freundschaft wäre fast wegen der Scheidung von Joachim und seiner Frau Amalie, eine sehr bekannte Altistin, zerbrochen. Bei dieser Scheidung, aufgrund von Joachims maßloser Eifersucht, der seiner Frau eine Affäre mit dem Musikverleger Fritz Simrock (1837–1901) vorwarf, hat Brahms Partei für Amalie ergriffen, weswegen es zum Bruch zwischen den Freunden kam; erst recht, als Amalie im Lauf des Scheidungsprozesses einen vertraulichen an sie adressierten Brief von Brahms dem Gericht vorlegte, in dem er Joachims maßlose Eifersucht als unglückliche Charaktereigenschaft bezeichnete. 1887, nachdem Brahms und Joachim drei Jahre kein Wort miteinander gesprochen hatten, komponierte Brahms, als Zeichen der Versöhnung, das Doppelkonzert für Violine und Violoncello a-Moll Op. 102 und bat Joachim um Mitarbeit und Hilfe bei der Solopartie, womit die Freundschaft glücklich wiederhergestellt war.

https://www.youtube.com/watch?v=I2lZhjAB4FA&list=RDI2lZhjAB4FA&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=eB6stJ8wLlc&list=RDeB6stJ8wLlc&start_radio=1

Das Großfürstentum Litauen und seine Beziehungen zu Bayern: Eine vergessene Verbindung mit aktueller Relevanz

Im Jahr 2021 sollte eine Ausstellung im Nationalmuseum im Palast der Großfürsten von Vilnius die Beziehungen zwischen Litauen und Bayern thematisieren. Die Planungen waren weit fortgeschritten, doch Corona machte alle Ausstellungspläne zunichte. Dennoch wurde ein Ausstellungskatalog mit dem Titel „Litauen und Bayern. Dynastische Heiratspolitik und staatliche Beziehungen“ in Vilnius veröffentlicht. Dieser ist ein wichtiger Beitrag zur Erinnerung an eine wenig bekannte europäische Verbindung. Tatsächlich waren die Kontakte zwischen Bayern und dem Großfürstentum Litauen über die Jahrhunderte eher sporadisch. Politische Allianzen oder intensiver Handel existierten kaum. Doch es gab bedeutende dynastische und kulturelle Berührungspunkte und überraschende Parallelen im historischen Streben beider Länder nach Eigenständigkeit: Während Bayern über Jahrhunderte im Heiligen Römischen Reich seine Autonomie zu behaupten suchte, kämpfte Litauen um seine Unabhängigkeit gegenüber Polen und später gegen den imperialen Druck Moskaus.

Dynastische Verbindungen. Die Hochzeit von Landshut 1475

Dem Großfürstentum Litauen standen über Jahrhunderte hinweg die Jagiellonen vor. Diese stellten von 1386 bis 1572 zugleich die Könige von Polen. Als europäische Herrscherdynastie verehelichten sich Angehörige der Jagiellonen mit anderen europäischen Adelshäusern. Die älteste Tochter des polnischen Königs Kasimirs IV (1427–1492), Hedwig Jagiellonica (1457–1502), vermählte sich im Jahr 1475 mit Herzog Georg dem Reichen (1455–1503) von Bayern Landshut. Diese Hochzeit war eines der glanzvollsten Feste des Spätmittelalters. Hedwig zog seinerzeit mit rund 1.200 Reitern von Polen nach Landshut. Bei der Hochzeit spielte der litauische Adel eine wichtige Rolle. Albert Moniwid der Ältere, ein Vertreter der litauischen Adelsfamilie der Moniwid (Manvydas) begleitete mit mehreren polnischen Adelsfamilien die Prinzessin nach Bayern. Sein persönliches Gefolge bestand aus 50 Personen. Leider überliefern die Quellen keine Namen, es wird aber berichtet, dass allein vier Personen nach türkischer Art gekleidet waren. Professor Rimvydas Petrauskas von der Universität Vilnius vermutet, dass es eigentlich „tartarischer“ Art heißen müsse. Bei den Feierlichkeiten und dem Ritterturnier trat Albert Moniwid gegen Herzog Christoph den Starken an. Er unterlag und machte dafür Herzog Christoph den Turnierpreis und ein kostbares Pferd zum Geschenk. Das Großfürstentum Litauen, aus dem Moniwid stammte, umfasste ein Gebiet, das sich über das Territorium der heutigen Staaten Litauen und Belarus und den größten Teil der Ukraine bis hin zum Schwarzen Meer erstreckte. Gegen das expandierende Großfürstentum Moskau musste sich Litauen häufig militärisch behaupten. 1514 gelang Hedwigs Bruder Sigismund (1467–1548) ein bedeutender Sieg bei Orscha gegen das moskowitische Heer. Ein Ereignis, das in der russischen Geschichtsschreibung bis heute kaum Erwähnung findet.

Kulturelle und akademische Beziehungen

Neben den dynastischen Beziehungen sind aber ab Ende des 15. Jahrhunderts auch Arbeitsaufenthalte von Handwerkern aus Augsburg und Nürnberg in Vilnius nachweisen. Ab dem 16. Jahrhundert immatrikulierten sich zudem litauische Adelige an der Universität Ingolstadt. Ingolstädter Juristen wie Simon Dilger und Johann Georg Schauer lehrten im 17. Jahrhundert an der juristischen Fakultät der Universität Vilnius. Später vermählte sich der bayerische Kurfürst Max Emanuel (1662–1726) mit Therese Kunigunde Sobieska (1676–1730), der Tochter des Königs von Polen und Großfürsten von Litauen Johann Sobieski (reg. 1674–1696). Therese Kunigunde hinterließ einen unauslöschlichen Fußabdruck in der Geschichte Bayern.

Erinnerung und Symbolik in der Gegenwart

Im Jahr 1903 wiederbelebten die Landshuter das Hochzeitsfest von 1475 und spielten es erstmals nach. Als historisches Dokumentarspiel wird die Landshuter Hochzeit alle vier Jahre mit großem Aufwand und Liebe zum Detail vom Verein „Die Förderer“ aufgeführt. Dieses Jahr fand zwar keine „Landshuter Hochzeit“ statt, da die nächste Aufführung erst 2027 veranstaltet wird, doch die Förderer feierten diesen Sommer das Burgfest. Im Rahmen dessen wurde dem Publikum erstmals die nach historischen Vorbildern gefertigte neue Königsstandarte der polnischen Gesandtschaft präsentiert. Damit soll das Königreich Polen-Litauen bei der Landshuter Hochzeit für die Öffentlichkeit sichtbarer gemacht werden. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Litauen erneut seine Unabhängigkeit und Identität selbstbewusst verteidigt. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage, besondere durch den Krieg in der Ukraine und durch die Bedrohung Russlands an der NATO Ostflanke bekommt die Erinnerung an das historische Ringen Litauens gegen moskowitische Vorherrschaft eine neue Dringlichkeit und Relevanz.

„Die vom Kunstlehrer Tobias Weger Behl und vom Historiker Benedikt Schramm nach historischen Vorbildern angefertigte Königsstandarte. Die Standarte ist viergeteilt: Sie zeigt oben links und unten rechts den polnischen Adler auf rotem Grund, das Wappentier des Königreichs Polen. Gegenüber ist der sogenannte Vytis, ein Ritter im Harnisch auf einem silbernen Pferd. Der Ritter repräsentiert das Großfürstentum Litauen.“ © Die Förderer e.V.

Mario Tamme

Ein künftiger Weltstar in Straubing: Curd Jürgens

Die junge Generation kennt ihn nicht mehr: den „normannischen Schrank“, wie ihn die französische Schauspielerin Brigitte Bardot einst wegen seiner mächtigen Statur, seiner blonden Haare und blauen Augen nannte, den Schauspieler Curd Jürgens, der den Sprung auf die Weltbühne geschafft hatte. Wer ihn aber noch kennt, weiß meist nicht, dass ein Stück seiner Schauspielerkarriere auch in Niederbayern verlief.

Geboren am 13. Dezember 1915 in München als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns und einer französischen Mutter, wuchs Jürgens vor allem in Berlin auf. Er arbeitete zunächst als Journalist, nahm Schauspielunterricht, hatte Engagements an Berliner und Wiener Theatern, wirkte mit bei Produktionen der Filmgesellschaft UFA, der „Drückeberger-Traumfabrik“, wie sich Jürgens später einmal zu seinen Engagements in nationalsozialistischer Zeit äußerte. Nach Kriegsende versuchte er in München einen Neustart. Er erhielt von der amerikanischen Militärregierung eine Theaterlizenz und tourte mit seiner „Münchner Gastspielbühne“ durch die bayerische Provinz. Denn hier belohnten die Leute die Schauspieler schon mal mit kostbaren Naturalien, während es in München an allem Lebensnotwendigen mangelte, wie Curd Jürgens in seinen Memoiren festhielt:

„Die ‚Münchner Gastspielbühne Curd Jürgens’ hat einen alten Opel mit Anhänger erworben. Im Anhänger sind die Dekorationen verstaut, im Auto das Ensemble. Ich sitze, in Kostüm und Maske, an der Kasse, bis der Vorhang aufgeht. Das Publikum rast. Zum Abschied am nächsten Morgen findet sich ein Teil der Bevölkerung vor dem Gasthaus ein, um uns zu bitten, wiederzukommen; es liefert Speckseiten, Landbrot und frische Eier ab, die wir im Anhänger unter Kostümen und Requisiten verstauen. Weiter geht’s nach Ingolstadt, Landshut, Deggendorf, Geiselhöring und Straubing.“

Theaterdirektor in Straubing

In Straubing bemühten sich die Stadtväter sehr, dem großen Hunger nach Kultur und Bildung, nach Unterhaltung und Ablenkung, der in der Nachkriegszeit herrschte, unter anderem mit der Gründung einer Volkshochschule und mit der Bespielung des Theaters entgegenzukommen. Das schöne Stadttheater am Theresienplatz mit seinen 420 Sitzplätzen war zwar von der Militärregierung beschlagnahmt, aber im Herbst 1945 für drei Tage in der Woche für die Zivilbevölkerung freigegeben worden. Als die „Münchner Gastspielbühne“ in Straubing auftrat, bot Oberbürgermeister Max Gerhaher Jürgens die Theaterdirektion an. Und dieser sagte zu: Am 26. November 1945 unterschrieb er den Pachtvertrag für das Straubinger Theater. In seinen Erinnerungen schrieb Jürgens hierzu:

„In Straubing ist das Theater gasbeheizt. Das bedeutet warme Garderoben. Ursula Herking kann endlich mit echtem Dekolleté auftreten, ohne die zwei Paar dicken wollenen Schlüpfer. Denn der Herbst 1945 ist saukalt. Der Bürgermeister beglückwünscht uns, bittet uns zu bleiben. Die Bevölkerung brauche geistige Nahrung, zu essen gäbe es im reichsten Gebiet Bayerns genug. Stars erhalten zur Gage ein Spanferkel, ein halbes Schwein, ein paar Gänse, je nach Rang und Namen. Denn es stellt sich heraus, das neue Zeitalter ist verdammt verfressen und geldgierig. Die Aufführungen gehen, in Straubing abgespielt, auf Tournee durch Bayern bis nach München, wo wir eine Wohnung und ein Büro einrichten. Fahren tun wir nachts nach den Vorstellungen. Wir kaufen Lastwagen, verpflichten Fernfahrer. Tagsüber Probe in Straubing oder München.“

Für die Annehmlichkeiten in Straubing saß Jürgens gerne auch selbst an der Kasse oder opferte die Luftschutzvorhänge seiner Münchner Wohnung für die Straubinger Bühne. Neben klassischen Theaterstücken wie „Iphigenie auf Tauris“ von Johann Wolfgang von Goethe oder Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“, die der Stadtrat ausdrücklich wünschte, widmete man sich vor allem der „leichten Muse“; beispielsweise wurde das von Jürgens verfasste Stück „Geliebter Michael“ aufgeführt. Zu Jürgens Ensemble zählten so bekannte Namen wie Karl Schönbeck, Axel von Ambesser, Ursula Herking, Theo Lingen oder die Wienerin Judith Holzmeister, die er dann 1947 heiratete.

Theaterprogramm für eine Aufführung des Stückes von Curd Jürgens „Geliebter Michael“ im Straubinger Stadttheater, 1946 (Stadtarchiv Straubing Sammlung Varia 462)

Ein Jahr lang pendelte Jürgens zwischen München und Straubing, wo er stets im „Hotel Wittelsbach“ wohnte und sich gerne im Gasthaus Seethaler oder in der Weinstube Klarl aufhielt. Sein Versuch, die Türmerstube im Stadtturm zu mieten, die es ihm offenbar angetan hatte, lehnte das Wohnungsamt wegen „Baufälligkeit der Treppen“ ab. Im Oktober 1946 überschrieb er seinen Pachtvertrag an den Schauspielerkollegen Viktor Becker und beendete damit seine „herrliche erste Nachkriegs-Schmierenzeit“. Curd Jürgens ging nach Wien und schließlich nach Hollywood und machte dort Weltkarriere – den internationalen Durchbruch schaffte er mit dem Film „Des Teufels General“ nach dem Drama von Carl Zuckmayr; unvergessen ist er als Karl Stromberg, Gegenspieler von James Bond, in „Der Spion, der mich liebte“. Das Straubinger Theaterleben unter dem neuen Leiter Becker hingegen mündete im „betrügerischen Konkurs“.

„ … und kein bißchen weise“

Curd Jürgens, der seit 1946 die österreichische Staatsbürgerschaft hatte, war Theater-, Film- und Fernsehschauspieler gleichermaßen, wobei er einmal äußerte: „Den Film mag ich, er bringt Geld und Popularität, doch ein wahrer Schauspieler muss sich immer wieder auf der Bühne beweisen.“ Er stand von 1935 bis 1980 auf der Bühne, u.a. am Berliner Theater am Kurfürstendamm, am Bayerischen Staatsschauspiel in München, am Wiener Burgtheater. In etwa 160 Filmen spielte er mit, wobei er zu den wenigen deutschsprachigen Schauspielern gehörte, die weltweite Anerkennung erfuhren. Daneben betätigte er sich als Rezitator literarischer Werke und sogar als Sänger – am bekanntesten ist wohl sein 1975 aufgenommenes Chanson „60 Jahre – und kein bißchen weise“.

Jürgens, der fünfmal verheiratet war, liebte einen luxuriösen Lebensstil, ähnelte hier Hugo von Hofmannsthals reichem „Jedermann“, den er von 1973 bis 1977 bei den Salzburger Festspielen eindrucksvoll verkörperte, mit Senta Berger als Buhlschaft an seiner Seite. Auf üppiges Essen, Trinken und Rauchen verzichtete der „geistreiche Lebemann“ trotz zunehmender Herzprobleme nicht. Curd Jürgens starb am 16. Juni 1982 in Wien. Er wurde in einem Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Zentralfriedhof bestattet – so wie es ihm entsprach, in einer extravaganten, bis heute einzigartigen Nachtzeremonie, im Beisein von 3000 Bewunderern.

Dorit-Maria Krenn

Quellenhinweis:

Stadtarchiv Straubing EAPl 3-1/2, 804-3, Sammlung Varia 462; Curd Jürgens, … und kein bißchen weise, Locarno 1976.

Ein neues Juwel dicht hinter der Grenze – Das Museum für Hinterglasmalerei in Kvilda (Außergefild)

Eines Tages, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, stach den böhmischen Schriftsteller Josef Meßner offensichtlich der Hafer: Im „Neuen Wiener Volkskalender“ machte er sich über den Außergefilder Bilderfabrikanten Johann Verderber lustig. Er sei ein „Verderber des guten Geschmacks“. Mit dem etwas platten Wortspiel erregte Meßner zwar Aufsehen, aber er lag mit seiner Einschätzung gründlich daneben. Die Außergefilder Hinterglasbilder waren damals beim breiten Volk äußerst beliebt, sie verkauften sich prächtig. Allerdings wurden die schlichten, aber gerade deshalb so eindringlichen Hinterglasbilder auch von hochrangigen Künstlern sehr geschätzt. Man denke nur an die Maler des „Blauen Reiter“, die sich in ihrer Neuausrichtung der Malerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den Hinterglasbildern aus Böhmen maßgeblich inspirieren ließen. Der Außergefilder Hinterglasbildmalerei wurde nun durch ein Museum in Kvilda ein würdiges Denkmal gesetzt.

Wie kam die Hinterglasmalerei nach Außergefild? – Ein „Steuersparmodell“ Raimundsreuter Maler

Der entscheidende Impuls für die Entstehung der Hinterglasmalerei in Außergefild ging von dem im Fürstbistum Passau gelegenen Bayerwald-Dorf Raimundsreut aus. Hier etablierte sich etwa seit der Mitte der 1770er Jahre die Hinterglasmalerei. Vor allem die berühmte Kreuzberger St.Anna-Wallfahrt hatte die Nachfrage nach Devotionalien enorm ansteigen lassen. Mit den farbigen Hinterglasbildern aus dem in Sichtweite zum Kreuzberg gelegenen Dorf Raimundsreut konnte man diese Nachfrage bedienen. Die Malerfamilien Hilgart aus Kreuzberg bzw. Vierhäuser und Peterhansl in Raimundsreut begründeten das klassische Raimundsreuter Hinterglasbild. Sie entwickelten daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Als Berufsmaler hatten sie kaufmännisch zu denken. Da gab es dann u.a. folgende Fragen zu klären: Wie gelangt man an den teuren Rohstoff Glas? Welche neuen Absatzmärkte kann man erschließen? Und ja, wie kann man Steuern und Abgaben sparen?

Die Lösung dieser Fragen fanden die Raimundsreuter Maler Johann und Bernhard Peterhansl sowie der Kreuzberger Maler Kaspar Hilgart in Außergefild jenseits der Grenze zu Böhmen, nur wenige Kilometer von Finsterau entfernt. Schon seit etwa 1780 hatte man über den „Goldenen Steig“ Hinterglasbilder nach Außergefild gehandelt. Und nun begründeten die drei Maler dort gegen Ende der 1780er Jahre eine inoffizielle „Außenstelle“ der Raimundsreuter Hinterglasmalerei. Das Glas bezogen sie sehr preisgünstig aus den nahegelegenen böhmischen Glashütten, zudem ersparte man sich die Ausfuhrzölle und auch die Gewerbesteuer. Das Geschäftsmodell florierte. Innerhalb von 10 Jahren produzierten die drei Maler in Außergefild Bilder für ca. 10 000 Gulden. Eine beträchtliche Summe, für die man z.B. drei stattliche Anwesen hätte erwerben können. Im Jahr 1798 aber schöpfte der böhmische Fiskus Verdacht: Man witterte, nicht ganz zu Unrecht, Steuerhinterziehung. Die Prager Behörden setzten die Raimundsreuter Maler unter Druck, sie sollten sich dauerhaft in Außergefild niederlassen, ansonsten bekämen sie Gewerbeverbot. Zähneknirschend zogen nun die Gebrüder Peterhansl und Kaspar Hilgart nach Außergefild um. Damit entwickelte sich Außergefild zur Geburtsstätte der böhmischen Hinterglasmalerei – mit Malern aus Raimundsreut und Kreuzberg als „Geburtshelfer“.

Die Malerfamilie Verderber

Den Vertrieb der Hinterglasbilder übernahmen Kraxenträger, die als Hausierer die zerbrechlichen Bilder mit ihren Rückengestellen oft über weite Strecken zu den Empfängern trugen. Viele dieser Hausierer stammten aus Krain im heutigen Slowenien. Diese „Krainer“ nannte man im Volksmund „Kraner“. Mit den Raimundsreuter Malern kam auch der in Krain geborene „Kraner“ Michael Verderber nach Außergefild, wo er 1792 heiratete und ansässig wurde. Der eigenartige Name könnte auf den damaligen Ort „Verderb“ in Krain zurückgehen. Michael Verderber betätigte sich dabei nicht nur als Hausierer, sondern auch als Hinterglasmaler.

Vermutlich verwaltete Michael Verderber die Außergefilder „Außenstelle“ der Raimundsreuter Maler in deren zeitweiliger Abwesenheit. Als die Gebrüder Peterhansl und Kaspar Hilgart schließlich wieder dauerhaft in ihre alte Heimat zurückkehrten, führte Michael Verderber die Glasmalerei in Außergefild weiter. Er leitete nun eine eigenständige Entwicklung der Außergefilder Bilder ein. Um 1818 übernahm Johann Verderber (1793-1870), der Sohn von Michael Verderber, die Werkstatt. Er baute einen straff organisierten, wirtschaftlich sehr erfolgreichen Betrieb zur Produktion von Hinterglasbildern auf. Dazu gehörte auch noch eine Gastwirtschaft mit ausgezeichneter Küche. Die Bilder wurden in Arbeitsteilung hergestellt. Johann Verderber beschäftigte etwa 10 – 15 Personen als Malergesellen, Risszeichner, Farbenreiber, Rahmenmacher usw. Mit dieser rationellen Produktionsweise entstanden in den 1840er Jahren in Außergefild jährlich bis zu 40 000 Bilder. Der tüchtige Geschäftsmann Johann Verderber brachte es durch die Produktion und den Vertrieb der Bilder zu beträchtlichem Wohlstand.

Einige Jahre vor dem Tod seines Vaters Johann Verderber im Jahr 1870 übernahm Franz Verderber die Werkstatt. Auch unter seiner Führung florierte das Geschäft. Es ist erstaunlich, dass sich die Außergefilder Hinterglasmalerei sogar lange Zeit gegen die Konkurrenz des billigeren Öldrucks behaupten konnte. Das war der Raimundsreuter Hinterglasmalerei nicht gelungen. Das Ende der Außergefilder Hinterglasmalerei wurde dann jedoch im Jahr 1881 abrupt besiegelt: Ein Brand zerstörte das gesamte Verderber-Anwesen samt Werkstatt, Inventar und Rissvorlagen. Zwar errichtete Franz Verderber ein neues Haus, doch die Schuldenlast war zu groß. Im Jahr 1886 wurde das neue Anwesen versteigert. Damit fand die Außergefilder Hinterglasmalerei ihr endgültiges Ende.

Die Außergefildener Bilder – Entwicklung eigenständiger Stilelemente

Anfänglich ähnelten sich die Bilder aus Raimundsreut und Außergefild verständlicherweise sehr stark. Aber allmählich entwickelten die Außergefilder Bilder ihren eigenen Stil: Rot- und Brauntöne im Gesicht, spezielle Blautöne, typische Gesichtsformen und eigenständige Dekorelemente, z.B. in Sternchenform. An Bildarten gab es ursprünglich Goldschliffbilder, Spiegelbilder und Farbbilder. Später dominierten dann die Kartuschbilder, häufig mit Sockelzonen mit kräftiger Schrift.

Das neue Museum in Außergefild

An prominenter Stelle im Ort Kvilda, direkt neben der Kirche, entstand das neue Museum für die Außergefilder Hinterglasmalerei. Parallel dazu wurde auf bayerischer Seite das „Hinterglaseum“ in Schönbrunn am Lusen errichtet. Beides sind „Spiegelprojekte“ Rahmen eines Interreg-Programms. Das Grenzüberschreitende zeigt sich auch darin, dass Marina Reitmaier-Ranzinger, die frühere Kulturmanagerin des Landkreises Freyung-Grafenau, einen wertvollen Beitrag leistete im Hinblick auf die Begründung des Außergefilder Museums. Zudem verbindet, ebenfalls grenzüberschreitend, ein Wander- bzw. Radweg über Finsterau und Buchwald die beiden Museen.

Im Außergefilder Museum werden die originalen Hinterglasbilder in edel anmutenden, raffiniert beleuchteten Vitrinen präsentiert, Schautafeln informieren zweisprachig über die Geschichte der Außergefilder Hinterglasmalerei. Ein Videofilm schildert sehr anschaulich, wie ein Hinterglasbild entsteht. Die mit üppig bemalten „Leinwandtapeten“ versehenen Wände der Museumsräume leuchten farbenfroh, sie zeigen im Großformat typisch Bildmotive der Außergefilder Malerei. Im Untergeschoss des Museums gibt es einen großzügigen Werkraum, in dem Gäste gegen einen kleinen Unkostenbeitrag selber Hinterglasbilder malen dürfen. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Dieses Angebot wird, so der Bürgermeister von Kvilda Radek Thér, sehr gut angenommen. Im gleichen Gebäude befindet sich zusätzlich auch noch ein Heimatmuseum.

Eine feuchtfröhliche Pointe – „Verbrüderung“ des Johann Verderber mit seinem Kritiker

Die oben erwähnte höhnische Kritik des Schriftstellers Josef Meßner hatte Johann Verderber schwer erzürnt. Er schwor bittere Rache, wenn es der Schriftsteller wage, nach Außergefild zu kommen. Persönlich kannte er Meßner nicht. Als dieser von dem angedrohten Rachefeldzug erfuhr, reiste er nach Außergefild und quartierte sich inkognito im Gasthaus des Johann Verderber ein. Im Schankzimmer traf er auf eine gutgelaunte Gesellschaft. Der Wirt Johann Verderber führte das große Wort. Im Laufe des sehr feuchtfröhlichen Abends kam es dann zur Verbrüderung des Wirts mit dem sich sehr leutselig gebenden Fremden, einschließlich Bruderkuss. Als Meßner sich schließlich „outete“, nahm der verblüffte Wirt von seinen Rachegelüsten Abstand. Ein Happy End in Außergefild!

Kontakt: E-Mailadresse: muzeum.kvilda@sumavanet.cz

Homepage: www.muzeumkvilda.cz

Literatur:

Reitmaier-Ranzinger, Marina, Die Hinterglasmalerei in Außergefild (unveröffentlichtes Typoskript, o.J.).

Schuster Raimund, Das Raimundsreuter Hinterglasbild, Morsak Verlag, Grafenau, 1980.

Stiess, Friedrich, Die ersten Glasbilder in Böhmen (Titel der deutschen Übersetzung). In: Cesky lid, 42. Jg., Prag 1955, Nr. 3, S. 129-130.

Gerhard Ruhland

Unsichtbare Kultur?

2023 wurde von der UNESCO der Internationale Tag des Immateriellen Kulturerbes ins Leben gerufen. Weltweit finden seither am 17. Oktober Aktionen und Veranstaltungen statt, die die Vielfalt des immateriellen Kulturerbes sichtbar machen und aufzeigen, dass es sich um Überlieferungen handelt, die auch heute noch aktiv praktiziert und weitergegeben werden. Unter dem Begriff Immaterielles Kulturerbe versteht man über Generationen weitergegebene Traditionen, Kenntnisse und Praktiken wie mündliche Überlieferungen, traditionelle Handwerkskünste sowie Tanz, Musik und Theater. „Unsichtbar“ sind diese kulturellen Ausdrucksformen also nur bedingt: Zwar sind sie nicht materiell greifbar, doch sie zeigen sich auf vielfältige Weise, etwa als handwerkliche Fertigkeit oder hörbare musikalische Äußerung.

Niederbayern und die Oberpfalz sind reich an lebendiger Kulturtradition. Teil des immateriellen Kulturerbes in der Oberpfalz sind zum Beispiel „Der Drachenstich“ in Furth im Wald, der „Kötztinger Pfingstritt“, Spitzenklöppeln oder das einzigartige Zoigl-Bier, aus Niederbayern stehen beispielsweise das Englmarisuchen, die Studioglasbewegung oder die Kerzenwallfahrt zum Bogenberg auf der Liste des Immateriellen Kulturerbes. Bereits 2016 wurde der Zwiefache vom Expertenkomitee Immaterielles Kulturerbe bei der Deutschen UNESCO-Kommission ins das Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Musikgattung wurde als identitätsstiftende Kulturform gewürdigt, die in großer Vielfalt erscheint und generationsübergreifend begeistert. Die bayerisch-böhmische Musikspezialität, die sich durch einen Wechsel zwischen Dreiviertel- (Walzer) und Zweivierteltakt (Dreher) auszeichnet, wird sowohl musiziert als auch getanzt und gesungen. Die älteste bayerische Schriftquelle, die einen Zwiefachen enthält, ist eine um 1740 datierte Musikhandschrift im Stadtarchiv Amberg. Schon in den frühen 1930er Jahren brachten die Umfragen des „Atlas der deutschen Volkskunde“ mehrere hundert Belegorte für Zwiefache in Bayern hervor. Heute ist der Zwiefache – auch dank intensiver Pflege und Weitergabe durch die bayerischen Institutionen der Volksmusikpflege – fester Bestandteil der bayerischen Volksmusikszene. Hauptverbreitungsgebiete sind Niederbayern und die Oberpfalz, doch begegnet er auch in vielen weiteren bayerischen Regionen und in Österreich.

Um den Zwiefachen erlebbar zu machen und die kulturelle Ausdrucksform aktiv zu praktizieren, bieten die Bezirke Niederbayern und Oberpfalz zum Tag des immateriellen Kulturerbes einen Tanz- und Mitspielabend an, zu dem alle Interessierten eingeladen sind: Am 17. Oktober 2025 wird im Gasthaus Hofmark Eins, Hofmark 1 in Mallersdorf-Pfaffenberg eine bunte Auswahl an Zwiefachenmelodien vorgestellt, zu denen getanzt werden kann. Der Akkordeonist und Zwiefachen-Spezialist Willi Bauer aus Passau spielt einfache und verzwickte Zwiefache aus seinem Repertoire. Instrumentalisten sind eingeladen zum auswendigen Mitmusizieren, und natürlich darf auch einfach nur zugehört werden. Der Eintritt ist frei!

Eine weitere musikalisch überlieferte Ausdrucksform feiert der Bezirk Niederbayern gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e.V. am 18. Oktober 2025: Das Gstanzlsingen, das mit gereimten, teils spontan erdachten Vierzeilern auf humoristische Weise wirkliche und erfundene Begebenheiten vorträgt. Anlässlich des 50. Todestages des Roider Jackl, Bayerns bekanntestem Gstanzlsänger, findet im Freilichtmuseum Massing ein Abend rund ums Gstanzlsingen statt. Renate Maier und Andreas Aichinger, beide langjährig versiert in der tradierten Kunst des Vierzeilergesangs, geben Gstanzl aus ihrem Repertoire zum Besten. Daneben spielt die Gruppe ZechFreiStil freche bayerische Wirtshauslieder und mitreißende selbstgemachte Musik. Auch zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei, sie wird gefördert von der Rosner & Seidl-Stiftung.

Weitere Infos zu beiden Veranstaltungen bietet die Homepage https://www.volksmusik-niederbayern.de/aktuelles/.

Veronika Keglmaier

Foto: Marcus Rebmann